重阳佳节,在登高赏秋、饮菊花酒、摆敬老宴等民俗活动之外,在丽水缙云还有一项流传了一千多年的民俗——祭轩辕黄帝。

九月九日,为何要共忆轩辕?让我们一起一探究竟。

一

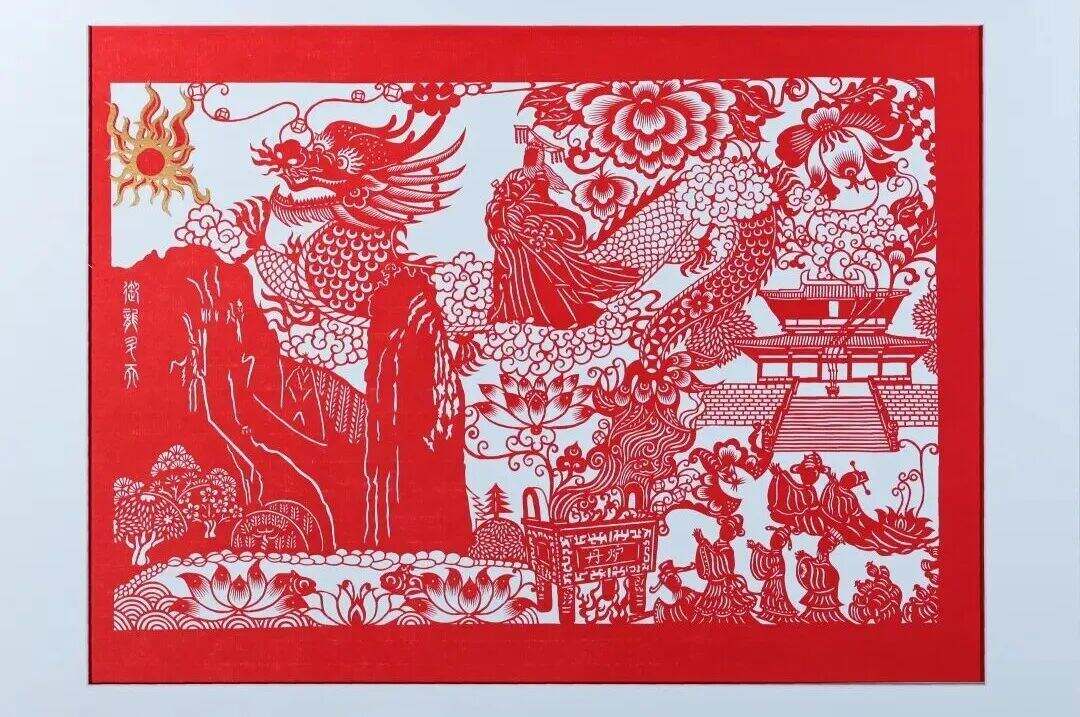

《史记》载,轩辕黄帝铸鼎后驭龙升天。传说中其修炼成仙之地就在缙云,时间正是九月初九这一天。古时不乏上古神人驭龙而行的记载,像湖南长沙出土的《人物御龙帛画》就为此类传说提供了形象注解。画中男子宽袍御剑驾驭巨龙,气势非凡,展现了中华民族先民“天人合一”的朴素理念,一方面人与自然和谐共生,一方面又能巧妙把握自然规律,超越一时一地的时空限制,飞升至不朽的仙境。

在中华神话中,许多英雄之所以不朽并被世人所铭记,往往不是因为无边的法力,而是因为过人的担当。从古至今,百姓自发地在重阳节这一天祭拜轩辕,既饱含对英雄长生不老的美好祝愿,也蕴含着对英雄的永恒期待。有观点认为,黄帝的伟大,正在于其与先民生活紧密相连的共同奋斗历程。

缙云黄帝祠宇前的楹联,用短短36个字浓缩了黄帝一生功绩:“文字奇图,宫室舟车,衣冠货币,华夏文明始祖;医经律吕,阴阳历数,器皿蚕桑,轩辕土德至尊。”从物质生产到精神文明,这位华夏人文初祖带领先民筚路蓝缕的伟大实践,为开创中华文明奠定了根基。

其实在民间信仰中,这样的“人间神”不在少数。所谓“封神”,其实是“评人”。历代生前积善德、施善政,为百姓建立丰功伟绩的人,就会赢得生前身后名,进而升华为百姓心中的神。

永康方岩的胡公祠,“为官一任,造福一方”的精神品格跨越千年依然熠熠生辉。胡则这位北宋清官,被当地百姓敬为“胡公大帝”,每逢胡公诞辰或重阳佳节都会举办盛大的庙会朝拜仪式。

从黄帝到胡公,他们之所以千百年来都能得到百姓的顶礼膜拜,正是因其实实在在为民做事的功绩。百姓自发的歌颂与纪念,既为从这些诞生于凡人之中的非凡英雄身上祈佑平安顺遂,也为从他们的事迹与德行中获得感召与激励。

二

传说是口耳相传的故事,亦是一个民族宝贵的共同文化记忆。近年来,伴随中华文明探源工程的深入推进,以良渚遗址为代表的考古成果不断被发掘,实证了中华五千年文明史。我们会发现,黄帝故事的个中细节与良渚考古遗址的发现有诸多相通之处。

比如,传说黄帝“筑宫室”,而良渚莫角山遗址就发现了30万平方米的大型夯土台基;传说黄帝“播百谷”,良渚池中寺遗址就有巨量炭化稻谷堆积;传说黄帝“造舟车”,良渚发掘出了国内考古发掘出土中最长、最完整的史前独木舟;传说黄帝“以玉为兵”,良渚反山、瑶山墓葬出土了大量以玉琮、玉钺为代表的玉礼器……上古传说与文明实证相互辉映,使黄帝故事以更为清晰的面貌呈现在我们眼前。

古人云:“水有源,故其流不穷;木有根,故其生不穷。”“我们从哪里来,要到哪里去”这一问题的答案,正是在千百年历史兴替与文化积淀中才渐成共识、归于认同。

从先秦时期“百家言黄帝”,到司马迁以《黄帝本纪》为《史记》开篇,黄帝这位五千年华夏文明人文初祖,从考据不详的传说走向了信史。无论是河南新郑黄帝故里的三月三拜祖大典、陕西黄帝陵的清明公祭,还是缙云黄帝升仙九月九重阳祭典,共祭轩辕的礼仪民俗均有史料文献、国家意志与民间信仰的多重支撑。以黄帝文化为纽带,家国一体的中华民族共同体意识不断强化。

因此,“炎黄子孙”这个承载着五千年历史分量的称谓,也早已超越单纯的血缘符号,成为中华民族最核心的身份认同。

在山河破碎、民族危亡之时,鲁迅以“我以我血荐轩辕”明志,台湾诗人丘逢甲高歌“遍呼黄帝诸孙起,莫作华胥国里人”。1912年,孙中山在《黄帝赞》祭文中自豪地宣称“世界文明,惟有我先”,以强烈的文化自信一扫积贫积弱的精神阴霾。

在1937年救亡图存的危急时刻,国共两党共祭黄帝陵,毛泽东同志亲撰祭文,以“亿兆一心,战则必胜”的铮铮宣言,让“同根同源”的信念转化为抵御外侮的磅礴力量。今年的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会上,这份被誉为抗日“出师表”的《祭黄帝陵文》再次被深情朗诵,“国土不可分、国家不可乱、民族不可散、文明不可断”的共同信念,早已熔铸成血脉里的家国情怀。

如今,在当代年轻人的表达中,共忆轩辕内化为了“中华民族的DNA动了”“血脉觉醒”的日常,成为无数人“此生无悔入华夏,来世还在种花家”的深情表白。那份深植于内心的团结奋斗基因,在Z世代的传承下不仅没有褪色,反而愈发鲜明。

三

2004年初,时任浙江省委书记习近平同志来到缙云考察黄帝文化时,曾与当地的讲解员章晓华有过一段意味深长的对话。

沿台阶拾级而上,习近平同志忽然停下脚步,转过身来,问章晓华:“小姑娘,你是信马克思主义,还是黄帝文化?”一路快人快语的章晓华一时语塞,愣在原地。她犹豫片刻,然后说:“两个都信吧……”“两个都信”的答案得到习近平同志的肯定,他说:“作为共产党员,我们要信马克思主义。作为炎黄子孙,中华五千年文明让我们不能忘根。”

马克思主义真理力量的“魂脉”与中华优秀传统文化的“根脉”,始终贯穿着高度的文化自觉、自主与自为,让身处百年未有之大变局的我们,得以在全球文明交融与冲突并存的当下,有了文化意义上坚定的自我。

有人说,寻根不是沉溺于过去,而是让传统智慧与当代价值对话。对于“寻根”这样一个厚重的文化命题,在“寻”的意识之外,更为关键的是找到如何“寻”的有效路径,才能不负落叶归根的深情。对此,笔者想到三句话。

身临其境,方能感同身受。在缙云这座以轩辕黄帝名号命名的小城,每年重阳节祭祀轩辕黄帝大典,都遵循古制沿袭古代最高祭礼的“禘礼”。借由悠远的雅乐与肃穆的仪典,近距离感受“寻根”的精神力量,这种扑面而来的“仪式感”令不少人难以忘怀。有一位台湾青年曾感叹:“在祭典的过程中我看到中华文化的延续,以一种情境的方式时时刻刻影响着我们每一个人,深入到我们的记忆。”

与古为新,让优秀传统文化“活”在人间烟火中。通过现代人熟悉的休闲、消费、社交等“体感”表达,我们可以挖掘展示出传统文化中富有的灵动气质。例如,江南美学与数字科技交融的沉浸式宋韵大戏《今夕共西溪》,让大宋风华不再是书本上的历史,而是可消费、可体验的美学潮流。良渚古城遗址公园通过数字复原技术将广阔遗址变为可步入的“户外博物馆”,让沉睡的文物“开口说话”。而黄帝文化也通过元宇宙、盲盒手办、表情包等更年轻、更新颖的表达走进Z世代的日常生活。

互鉴共赏,以开放包容赢得生命力。从海外华人的自发传播,到短视频、祭典直播等传播渠道的不断更新,“炎黄子孙”“龙的传人”不再是简单的身份标签,而成为吸引世界了解中华文化源与流的入口。近年来,全球80多个国家千余名留学生及国际友人来到缙云交流访学,在切身体验传统与现代交融的文化活动后,不少外国友人被“圈粉”并成为传播黄帝文化的“自来水”。

一场祭典就是一次寻根,一份祝愿更是一份决心。今天,鼎湖峰下秋意浓,在祈福钟声回响之时,我们听到的不仅是历史的低语,更是未来的脉动。

正如短片《5000年很长吗》里对黄帝的致敬,“你造的舟车滚滚向前,最终迸发出跨越山河的力量”。正是这份跨越山河的力量,让我们每个中国人在时代巨变中,始终拥有从容前行的底气与信念。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。