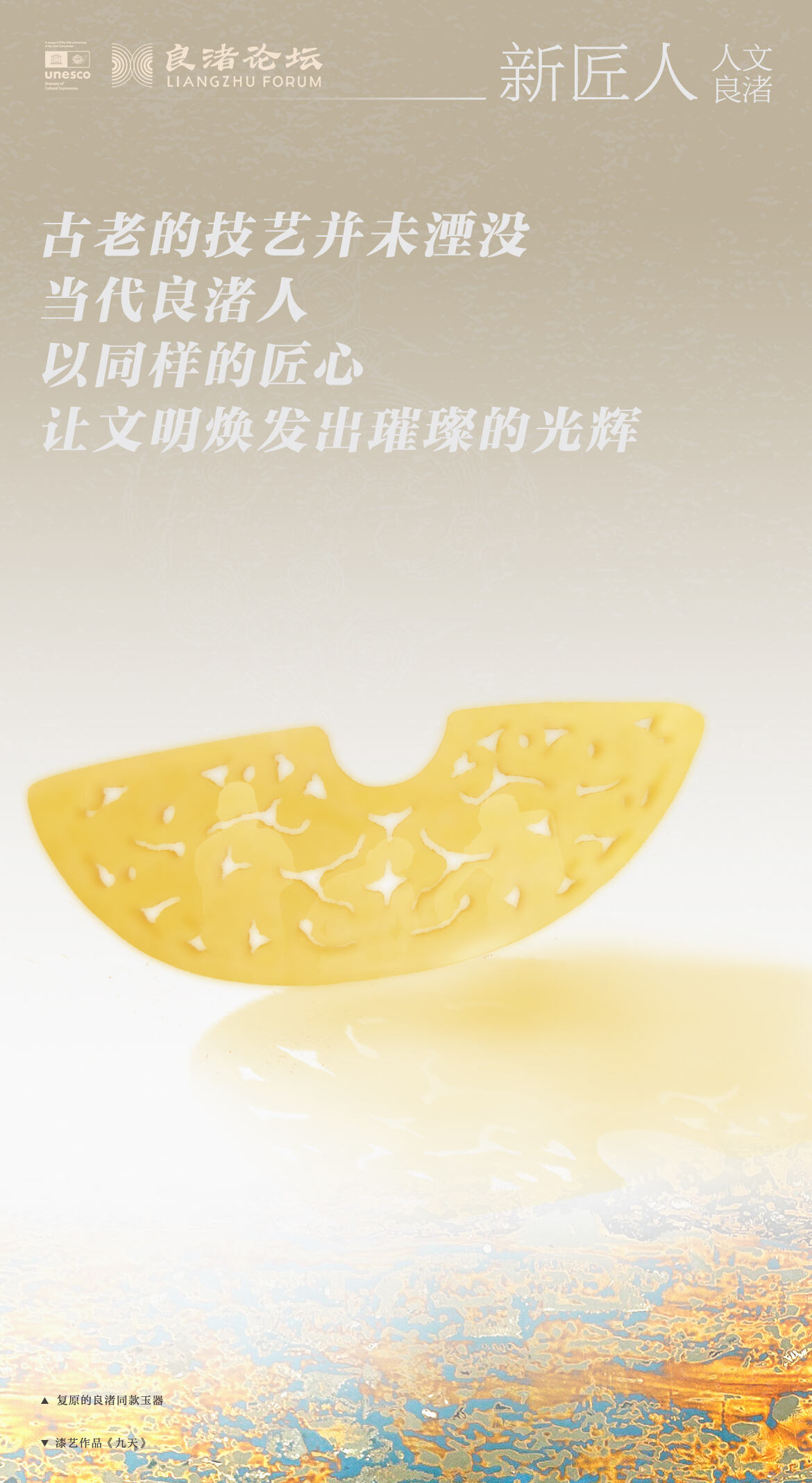

5000年的时光,足以让沧海变为桑田,却无法磨灭匠人留在器物上的灵魂。良渚出土的玉器,因高超的制作技艺令后世惊叹,而反山M12墓中出土的嵌玉漆杯,集木作、漆艺、玉雕三大手工业之大成,不仅是良渚文化的代表性作品,更是“高精尖”工艺的典范。

岁月更迭,古老的技艺并未随城池湮没,工匠精神仍在延续。当代良渚人,以同样的匠心,让古老的文明焕发出璀璨的光辉。

用麻绳、竹片、芦苇、河砂他复刻了玉琮

精致的良渚玉器是怎么做出来的,多长时间才能生产一件?这样的问题,参观博物馆的游客想问,考古工作者也在思考。

所谓的“古法治玉”,究竟是用什么样的工具,什么样的流程?这也是良渚考古的内容之一。3年前,65岁的徐有秀从野外考古转岗到实验室考古,开始了他复刻良渚古玉的实践。

“现代工具肯定不能用,用了就行不通了”,在动辄“黑科技”加持的今天,在良渚遗址保护中心内,却藏着一间堆满竹片、石块、沙子、麻绳,甚至还有丝瓜络,芦苇杆,竹竿等各种纯天然材料的“原始”实验工作室。第一次见到徐有秀时,他的身上甚至还沾了些许白灰。徐有秀兴致勃勃地向记者展示了满桌子的玉璧、玉琮、玉钺……这些形态纹饰皆按照考古发现一比一复原的良渚同款玉器都是他最得意的研究成果。

徐有秀复原的各类玉器 受访者供图

在他的工作室里,徐有秀向记者演示了使用麻绳和河砂片玉的工序,在水和河砂的打磨下,玉片会慢慢被切割下来,这个过程通常要几十甚至上百小时。徐有秀指着玉片上的切割痕迹说,这个痕迹和出土的文物上是一样的,“我知道这个方法对了”。这件看起来是自找麻烦的工作,徐老爷子却乐此不疲,甚至把实验过程融入了生活日常。“有时候在散步时,我也会经常观察路边,想象哪些是良渚先民可能会用来当作工具的材料。”目前他使用的材料,除了麻绳、余杭盛产的竹子,甚至还有芦苇。

徐有秀复原的“手拉式线切割”工具

工作中的徐有秀

找到材料只是第一步,实验的过程才是核心所在,需要经历多次尝试与反复推翻探索。思考问题时要排除一切现代因素,让自己进入远古时期的工作状态,成为一名五千年前的工匠。工作台上,徐有秀为我们展示了4件分别用竹子、石头加竹子、木头加竹子和木头、石头加竹子制成的不同实验阶段竹管钻孔工具。他介绍,竹管钻孔是玉璧加工的重要步骤之一,主要使用竹管作为钻头,配合解玉砂(研磨材料)加水润滑,形成旋转切削,分割玉料。而实验成果最终获得专家的认可,这份肯定也让他的复原探索之路,有了更多底气和动力。

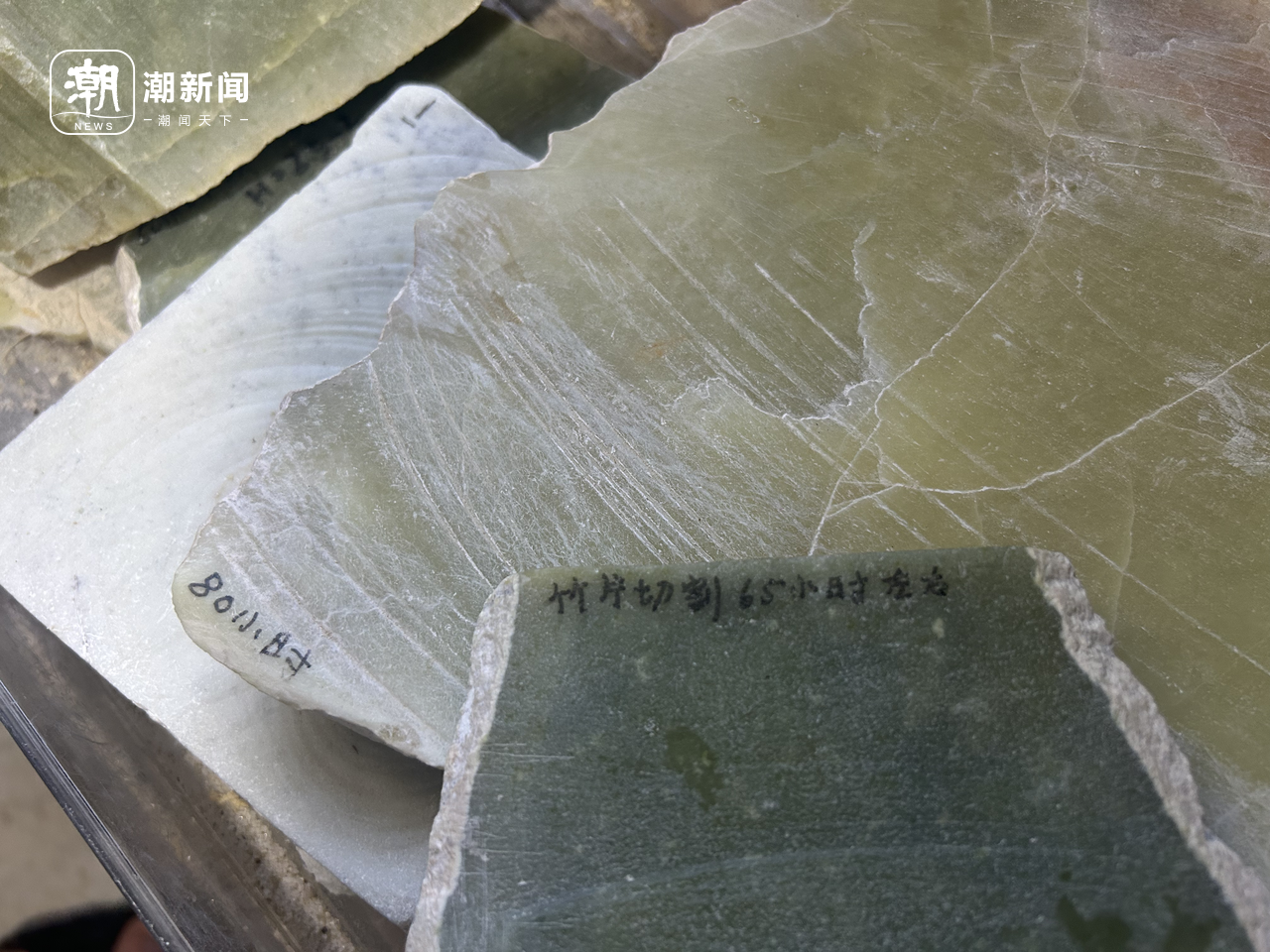

徐老爷子办公桌上的多件器物上,无论是切的玉片,还是雕刻的玉琮、玉璜,几乎都标有制作的时长,65小时、80小时、190小时……记录了他付出的漫长试验时间,也记录了他对匠心的坚守。

玉片上记录的时长

如今,徐有秀几乎把良渚玉器的“精华款”都复刻了遍。包括难度很高的细致神人兽面纹,“我担心自己刻画的不好,还特意找了废玉先练习了好多遍。”良渚玉器精细之处,一毫米可以刻5根细线,徐师傅说,他也差不多能做到啦。

由于复原程度高,制作精细,“有的专家都怀疑我是买来的机制成品。”出于实验的严谨态度,他还特意保留了各个制玉阶段的半成品。

“我觉得这个工作很有意义,能让更多人了解良渚文化,了解良渚人的聪明智慧。”在这个追求效率和高科技的时代,徐有秀却选择用最“质朴”的方式,让沉睡千年的良渚制玉技艺重新“活”了过来,也解密了5000年前良渚人的生产情况。这份看似“笨拙”的坚持,更是一场跨越时空的文化传承,让五千年的工匠精神在当下重现光芒。

古代良渚的顶流漆艺当代被艺术家“玩出了界”

如果说徐有秀以玉石为钥,体现了匠心和坚守;那么漆艺家陈俊则以大漆为桥,呼应了古良渚工匠的创新精神,并让古老的技艺在当代绽放出独特的魅力。

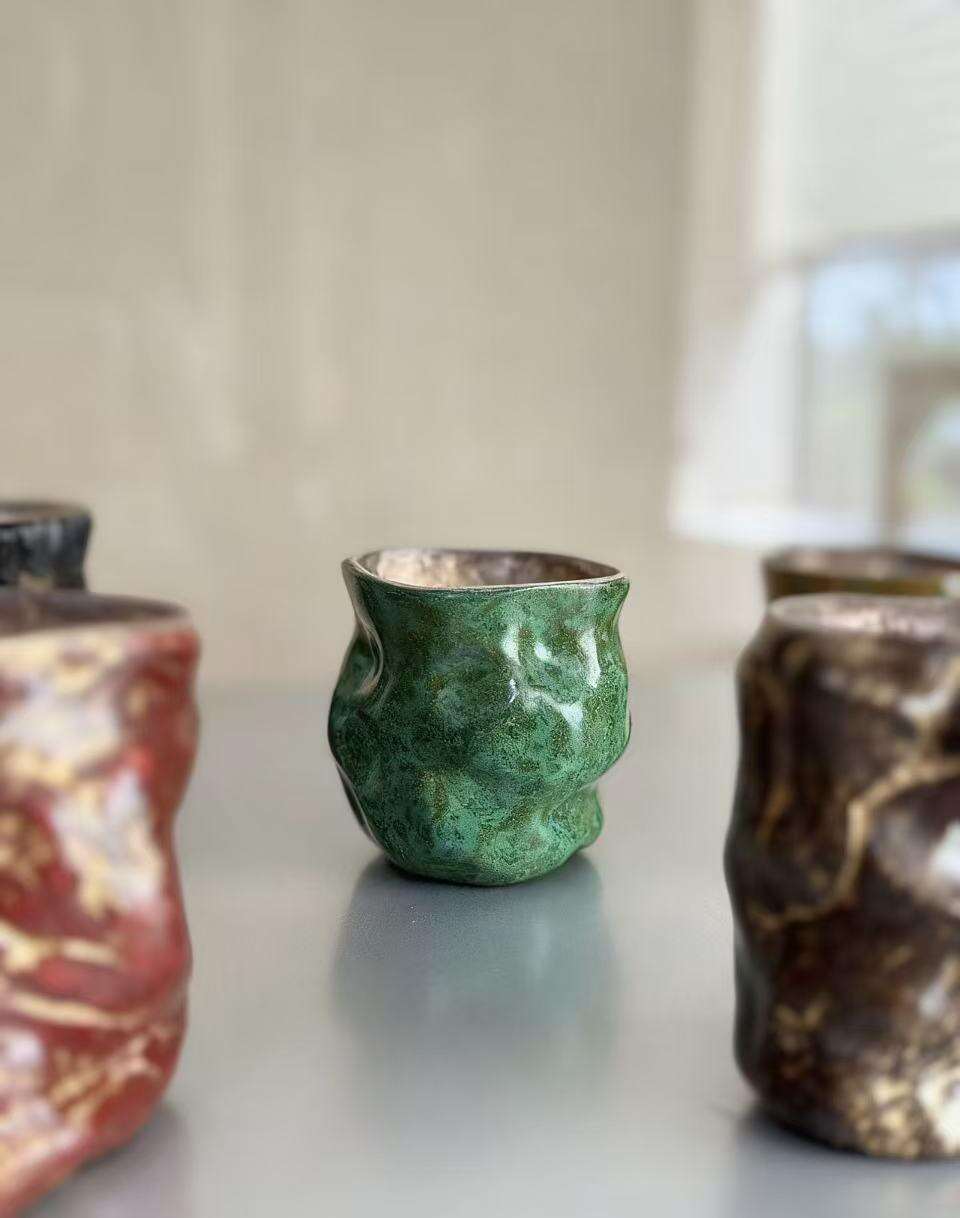

在良渚暖村一座竹篱笆围起的小院前,陈俊带领记者走进了他的工作室。展架上,各种流光溢彩、兼具古韵与现代感的漆艺作品,小到茶杯、手链,大到屏风、茶桌,或古朴或现代,无一不让人眼前一亮,想不到漆器竟可以做出如此多变化。

工作室内摆放的“石山水”系列作品 受访者供图

2023年年底,在良渚博物院举办的一场以良渚漆器文化为开端的“不朽——大漆艺术五千年”展览,令很多人记忆犹新。展览以漆艺发展源流为脉络,从考古与艺术双重视角,清晰勾勒出中国大漆艺术跨越千年的传承轨迹,在全国引起轰动。

在“不朽”布展期间,良渚文创设计团队结识了漆艺家陈俊。经过深入的交流探讨,多款承载着5000年气韵、以良渚特色纹样设计的漆艺周边,随即成为展览中的热卖品。

作为国家一级技师,工艺美术师,陈俊从事漆艺研究和漆器设计制作多年。这次与良渚的邂逅,更让他与良渚暖村结缘。这个以良渚稻作文明为基石,以匠人手作、生活美学、创新教育及艺术实验为核心业态打造的“人文生态耕读村落”,也为陈俊提供了创作空间。2024年,“黍光大漆工作室”正式落户良渚暖村。

陈俊工作照 受访者供图

“暖村艺术氛围非常浓厚,环境野趣自然,对我的创作很有启发。”说话间,陈俊也没停下自己手中的工作,一只“鸟尊”在经过反复擦拭后逐渐呈现出温润的光泽。带着刚涂好的“鸟尊”半成品,陈俊带领记者走进了一间仅用红砖和水泥铺就的大漆固化“阴房”。

“大漆作品的固化需要在特定温湿度环境下进行,温度需维持在25摄氏度左右,湿度约80%”,说话间陈俊顺手接了一桶水,浇在了红砖地面上,“浇水就是为了让‘阴房’保持合适的湿度”。

陈俊介绍,木质难以保存,是大漆工艺品传世不多的原因之一。而对工匠身心的严苛考验,更让这门技艺始终小众。仅有约20%人对大漆不过敏,堪称天选之子,制作过程更要具备极致的耐心。

“一件漆器制作需要几十道甚至上百道工序,制作周期短则三个月,长则数年”,这也让大漆艺术成为一门与时间对话的修行。陈俊向记者展示了一件以犀皮漆工艺制作的盒子。作为传统大漆工艺之一,犀皮漆的纹路极富层次感,是由多层材质堆叠后打磨所形成的肌理,需历经上百道工艺,2年时间才能完成。陈俊的“雨山前”系列作品,以鲍鱼壳为原料经过精细打磨成的螺钿薄片,厚度仅为0.2毫米,要在这个厚度里做四个层次,却呈现有黑金色彩的交融。这种工艺对技术要求极为严苛,任何细微失误都可能导致前功尽弃。而以良渚陶双鼻壶为原型创作的陶罐,由于大漆本身没有白色,均以乌鸡蛋壳拼接而成,拼接的细致程度更以毫米计算,仅粘贴半张名片大小的一块图案,就要花上一整天的时间。

犀皮漆工艺漆艺作品

“雨山前”系列作品 受访者供图

在陈俊看来大漆艺术品不仅仅是博物馆玻璃橱窗中的展品,而是活跃于日常生活的艺术语言。

5000年前反山嵌玉漆杯呈现了多种材质的融合之美,而在陈俊的工作室中,不仅展示有用陶瓷、琉璃等材料创新的新型漆艺用品,更通过与奔驰、上下等国际品牌合作,拓展了这门古老艺术的当代边界,为这门与时间共生的技艺赋予现代价值,让千年大漆在当下绽放出跨越时空的魅力。

良渚IP“破圈”文化基因被坚守者激活

5000年前,良渚的能工巧匠用双手构建起一个早期国家的艺术基石。5000年后,当代的匠人仍以全新的方式延续着这场文明的对话,他们是这个时代的守艺人与转译者,通过自己的方式将文化基因激活。

如今,良渚文化IP的实践,更依托良渚文化这座“富矿”,开展了“1+2+N”品牌体系构建,其中“1”就是以“良渚文化”为总品牌,传递鲜明遗产标识;“2”指的是“良渚博物院”“良渚古城”等子品牌,“N”就是为了适配不同场景应用的多元化子品牌。此外还有授权合作机制创新,纹样基因库的开放共享,以及与国际品牌的跨界共创等。通过良渚文化IP的实践,使大众离文物近一点,再近一点,甚至能将文物“捧在手心里”陪伴日常。良渚也不再只是考古学中的一个名词,而是可佩戴、可使用、可共鸣的活态文化。

历史从未远去,文明始终鲜活。这是远古文明与时代的双向奔赴,从5000年前的琢玉之声,到今天新匠人手中的漆刷与砂、绳,良渚的当代篇章仍在每一双创造的手中续写。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。