《自然》官网的论文发表页截图。

这是一个颠覆工业领域140年来传统工艺的科研成果——

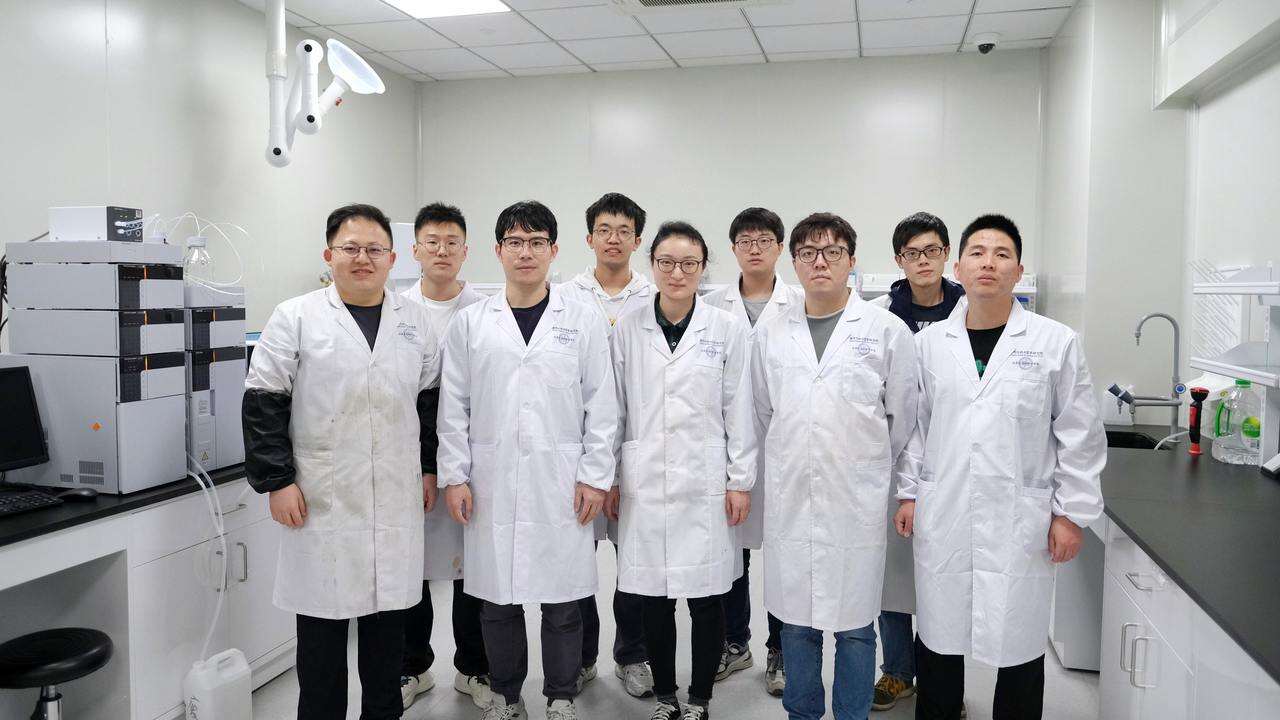

北京时间10月28日凌晨,中国科学院大学杭州高等研究院张夏衡团队的最新研究成果——“Direct deaminative functionalization with N-nitroamines(N-硝基胺介导的直接脱氨官能团化)”上线国际顶刊《自然》。

论文从投稿到刊发,仅不到50天,四位审稿人一致高度认可。辉瑞公司高级研发总监斯科特·巴格利罕见地突破了期刊匿名审稿传统,实名点赞,称其是“真正的杰作”。

随后,新闻逐渐发酵、出圈,直至登上热搜。各种各样的说法随之而来:这是学生瞎做实验捡了天大的馅饼;成果达到“诺贝尔奖”水平……

这一成果何以得到如此广泛的高评价、高关注?

“科学是很严谨的,不应该‘造神’。”深思熟虑后,低调、不善言辞的85后张夏衡还是决定和大家聊一聊。

又爱又恨的“炸药包”

N-硝基胺介导的直接脱氨官能团化,是张夏衡团队创新性提出的一种“直接脱氨”策略,能实现对芳香胺类化合物的高效、安全转化,为许多化合物合成开辟了更经济、更环保的技术路径。

芳香胺是自然界中广泛存在的一种分子结构特征,即一个氨基直接连在了一个芳香环上。感冒药、牙齿根管治疗用的麻药、治疗癌症的靶向药格列卫、染发剂、杀虫剂或除草剂……我们使用的绝大部分药物、染料、农药等等现代化学产品,都离不开芳香胺衍生的一系列化合物。

作为化学界的核心构架之一,芳香胺是块“百搭积木”,可以用于合成各式各样的化合物。“但是为了有效利用芳香胺类化合物进行脱氨官能团化(记者注:通过化学反应去除芳香胺分子中的氨基,并在原位引入其他功能性基团的过程),过去的140年中,化工界都通常采用传统的桑德迈尔反应路径,先将芳香胺加工成名为‘重氮盐’的中间体,再利用重氮化合物的高反应活性开展后续转化。”张夏衡说。

整个过程有效,也代价极高。

由于反应过程通常需要加入合适比例的金属铜,大量破坏生态环境的重金属废水进而生成,回收处理难度大、成本高。

更重要的是,重氮盐危险得像个“炸药包”。“它化学性质不稳定,对冲击、摩擦或温度变化都比较敏感,通常需要在0-5摄氏度的环境下制备,以防止其快速分解。”张夏衡解释。

这些年来,从实验室到工厂,重氮盐失控造成的大大小小爆炸不计其数。轻则玻璃瓶里“蹿”一下,重则造成人员伤亡,炸毁楼房。重氮化反应因此被各国视为“危险操作”。2009年,其也被列入我国《首批重点监管的危险化工工艺目录》。

高危险和高污染,直接转化成了巨额成本。

有业内人计算:根据工程文献的成本模型估算,一个用于处理公斤级重氮盐的专用设施,其安全相关的成本支出(防爆墙、远程操作系统、紧急淬火罐)可能是标准化学合成厂的6到20倍。

“直接脱氨”相对更安全,也更经济。绕过桑德迈尔反应,在常规环境下,就能利用芳香胺化合物合成各式各样的工业产品。铜废水和危险的重氮化合物没有了,成本也大为降低。

它比桑德迈尔反应更通用。张夏衡团队发现这个反应“不挑食”,几乎适用于所有类型的药用杂芳胺及电性、结构各异的苯胺衍生物,也不受氨基位置限制。这意味着它能合成的化合物数量和效率大大超出桑德迈尔反应。

张夏衡团队还进一步升级技术,创造出了“一锅法脱氨交叉偶联策略”,大大简化了复杂分子的构建步骤。这相当于只需将各种原料一起“丢”进一个反应容器,出来直接变“成品”,中间成本又少了。

“例如,我们研究了治疗关节炎的依托考昔,制备步骤可以从传统的5步缩减至3步一锅反应,并得到十分可观的产率。”至于操作难度,用张夏衡的话说,“简单到工厂工人只要拿着化学配方单子,完全可以复制。”

据悉,在论文发出前,“直接脱氨”策略已经于2023年底前后申请了多项专利。相较于实验室的“克级”成果,公斤级生产已经完成,证明了技术规模化应用潜力。吨级规模生产研究测试正在与合作的公司试验中。

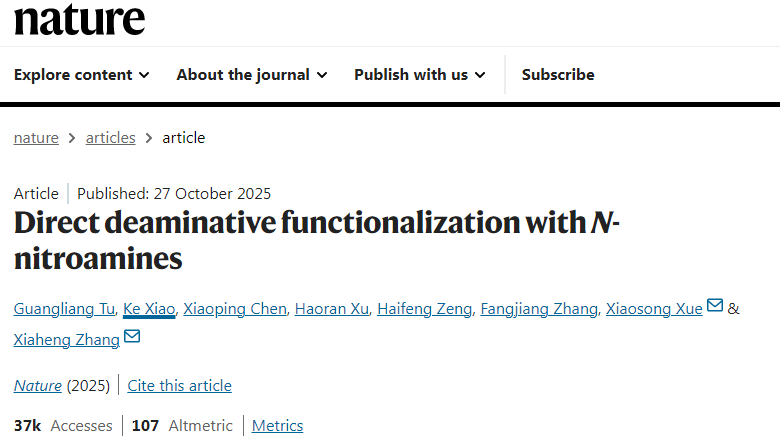

张夏衡(中间)与团队成员业务探讨。受访者供图

一条前无古人的路

芳香胺化合物的转化,一直是化学科研界的热门赛道。合理脱除,或者说修饰芳香胺上的氨基是关键。

自1884年桑德迈尔反应诞生后,人们一直在寻找更好的“脱氨”法。仅张夏衡团队的论文中,就罗列了近3年各国科学家发出的多篇成果。有的反应兼容性不够,可制备的化合物太有限;有的安全性上去了,污染率还有很大优化空间……

张夏衡团队的成果一经发出,学界大喜。

他曾经的导师、诺贝尔化学奖得主大卫·麦克米伦第一时间发来邮件祝贺。

世界著名有机化学家、德国马普煤炭研究所所长托比亚斯·里特说:“这是那些稀有论文之一,你一经发表,人们立刻就能使用它,而且一定会使用它。”去年,里特就改良桑德迈尔反应刚在《科学》上发表了文章。

浙江大学化学系副系主任陆展教授表示,这项成果是我国科学家在合成化学基础研究领域一项具有国际影响力的贡献,研究范式创新,安全性高;方法简洁,普适性强;策略集成,潜力巨大,展现出很高的工业化应用潜力。浙江大学先进技术研究院副院长张治国表示未来期待与杭高院加强合作,在杭州科创沃土上共创高水平科技成果。

作为一种全新范式,“直接脱氨”策略走了条“前无古人”的路。

古人也说过:大道至简。

它很简单。其反应机理和重氮盐脱氨路径较为类似。而重氮盐脱氨反应是大学有机化学教科书中的基础内容,甚至是高中生会接触到的概念。试验需要用的硝酸也很常规。

而激发“直接脱氨”的关键成分——N-硝基胺,早在1893年就被德国科学家鉴定发现,并写了论文。奇怪的是一百多年来,竟然没什么人发现它的妙处。这也是这项成果会被认为“迟到了一百年”的原因。

凭什么是张夏衡?

人们好奇:这是不是巧合或是“天才”的故事。

“其实整个过程只是按部就班,一点也不特别。”张夏衡说。

没有闭门造车,要发展推动社会进步的科学,需要“上接天线,下接地气”。

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业。从2021年回国开始,张夏衡一直在研究“脱氨”相关技术。优化芳香胺转化只是他的研究方向之一。2021年,张夏衡进入国科大杭高院后,常在单位组织下走访企业、了解一线难题。2022年,一家医药化工原材料行业的企业得知张夏衡团队的研究方向刚好匹配,便向他发起“降本增效”的求助。

“当时企业正在做一个项目,需要用重氮化生产200吨的某种药物中间体。可是重金属铜污染处理成本大大超过了原料成本。因为芳香胺‘脱氨’一直没进展,学生又想赶紧出论文毕业,我们几乎都要放弃这个方向了。但是做科研,不能只管发文章,既然企业有需求,大家商量了一下决定再坚持坚持。”张夏衡言词诚恳。

做科研,这个世界上最快的捷径就是不走任何捷径。

有人以为用硝酸生成N-硝基胺,是“歪打正着”或是“灵光乍现”的神操作。非也,硝酸只是团队尝试的上百种试剂之一。刚发现N-硝基胺时,他们甚至是查了文献才知道了它的“前世”。

许多网友表示,自己做实验也得到过N-硝基胺,却依赖经验主义,“以为没人研究有没人研究的道理”,把它当做废料丢弃。

“只有把所有成分都分析清楚,从源头机理分析,才可以把反应调控好。”张夏衡抓住N-硝基胺深入做研究,2023年初,实验已经有了初步成效。团队沉住气,继续花费2年半多时间勤恳试验,在理论验证、精细操作等方面做了大量努力,尽可能完善工作。

有人数过,不长的论文正文中,有9页纸记录了大大小小数百个分子结构。每一个分子背后就是一个实验。正文写不下的实验过程,写在了长达368页的附录里。

这份详尽的材料,证明了成果的可靠,也验证了“天下至拙胜至巧”的人生哲学与成功之道。

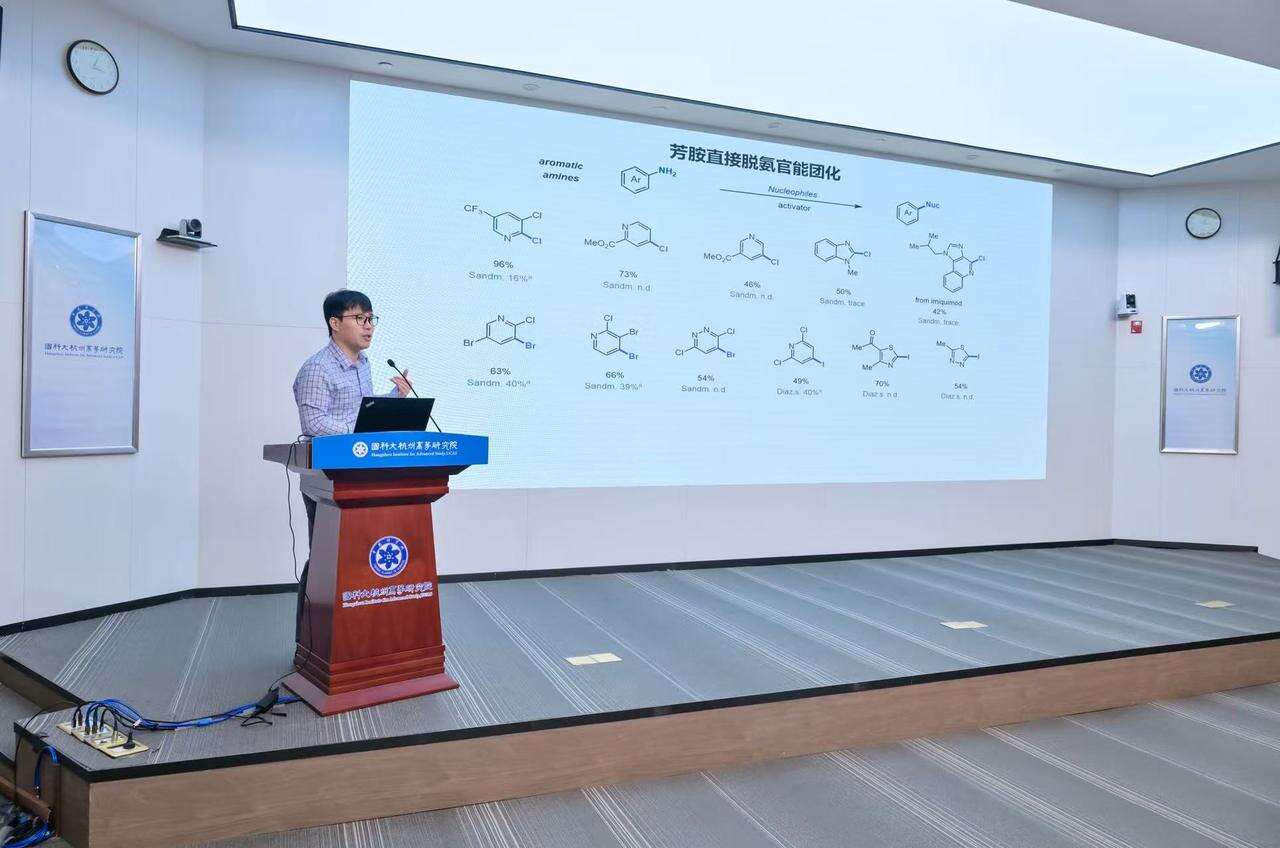

在国科大杭高院近日召开的科技成果交流会上,张夏衡做专题报告。受访者供图

距离诺奖有多远

任何一项开创性技术从实验室走向产业化,都需要经历一个持续优化与完善的过程。

N-硝基胺是制作炸药的成分,性能稳定却有一定危险性,虽然在目前的反应体系中,该物种是瞬态形成,没有累积,但在工业放大过程中,仍然需要控制其热量累积、机械摩擦等因素;在制药工业等领域应用,可能伴生的亚硝胺类致癌性杂质的处理需重点关注;当前使用的溶剂并非最优,不能停止寻找替代品……

张夏衡清楚:“‘直接脱氨’策略目前只是和传统桑德迈尔反应进行互补,还不能完全替代。项目只取得了阶段性成果,还有许多有待优化的地方。”

与科学家的谨慎不同,网友的情绪高涨得多。

张夏衡是个“科研宅男”,“从来不刷社交媒体,经常整周泡在实验室,从早上呆到深夜。”要不是朋友不停发来信息,他也不知道这么多网友夸他“做了个诺奖级成果”。

“谢谢厚爱和关注。”张夏衡有些不好意思,“可是,大家对诺贝尔奖有一些误解。诺奖历史上,一项成果在刚发表阶段,是根本够不上诺贝尔奖的。任何实验室规模的科学研究都需要经过长期积累验证,并且得到全世界工业界的认可,可能是几年,也可能是几十年。我们还有很长的路要走。”

至于总结经验,他想了半天,蹦出两个词“坚持和感谢”。

的确。因为坚持求真务实、敢于质疑的科学精神,张夏衡才能挑战一个沿用了140年的传统工艺。

他还认为,自己是“被许多人托举着做出了成绩”,“成果属于大家”。

他感谢导师中国科学院院士、国科大杭高院化材学院院长俞飚研究员在他2023年初获成果时,提醒他沉住气,一定把科研做扎实;感谢院所领导和各部门对团队一直以来的支持和帮助;感谢中国科学院上海有机化学研究所研究员薛小松全力支持的机理计算工作,以及合作的企业和每一个青年老师、博士后和研究生;还感谢浙江蓬勃发展的生物医药生态,以及国家提供的科研环境,让他能组织优秀的团队,使用先进的仪器,让工作生活没有后顾之忧……

科研之路,道阻且长。遇到挫折时,张夏衡喜欢读杨振宁、施一公等中国科学家的成长故事寻找信念和方向。“相比他们,我们青年科研人有幸生活在今天,得到了很多。将个人对科学的追求融入国家需求,是我们应做的回报。”

这让记者想起网友的一段留言:

“当年高中学化竞的时候,老师就期望以后我们中能有人发现一个‘人名反应’进入教科书。那时候有机教材里,一二十个‘人名反应’全是老外。真正进入教材的只有两个中国人——侯德榜和黄鸣龙。但两人的工作都是改进前人方法。基斯内尔-沃尔夫-黄鸣龙还原反应前面,还挂着两个外国人。

由于中国错过了现代化学初期井喷的年代,基础且能大规模应用的反应好像早就被欧洲人发现完了。教材上想再加入新的‘人名反应’几乎不可能。张夏衡团队发现的反应条件十分基础,且应用场景非常广阔,完全能够进入教材,不能不说是上天赐予的礼物。”

张夏衡(左三)团队。受访者供图

科技是国家强盛之基。从一年一度的“诺奖躁动”,到对张夏衡的高度关注,从某种程度上都折射了一种大众自信与美好愿景。1987年出生的张夏衡是团队中年纪最大的。这群年轻人的成功,似乎示意着某种春天的到来。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。