浙江在线7月28日讯(记者 孙婧宜)对于典籍文献的系统搜集、整理、保护和研究,一直是传承文明、弘扬文脉的重要方法之一。图像与文字同源共生,同样承载着深厚的文化内涵。

2005年,一项规模空前的国家级重大文化工程——“中国历代绘画大系”正式启动。经过二十载不懈努力,这项工程已编纂出版《先秦汉唐画全集》《宋画全集》《元画全集》《明画全集》《清画全集》共计64卷244册,是迄今为止同类出版物中精品佳作收录最全、图像记录最真、印制质量最精、出版规模最大的中国绘画图像文献。

如今,“大系”工程已进入创造性转化、创新性发展的新阶段。从古画收录到利用活化,从文化惠民到国际传播,“大系”正让千年丹青焕发新生。

中国历代绘画大系典藏馆里,讲解员正在讲述千里江山图的故事 记者 孙婧宜 摄

文化惠民:千年丹青“飞入百姓家”

6月的午后,年逾古稀的马大爷缓步走出中国历代绘画大系典藏馆展厅,刚刚饱览1600余幅宋代画作高清打样稿,心情久久不能平复。他特意绕道至前台,向工作人员要来纸笔,写下了一封情真意切的感谢信:

“通过参观,(我)了解了我们中华民族不愧五千年文明发展历程,感慨我们国家有如此深厚的历史文化。我会邀请我的朋友们也来此参观受教!”

看到马大爷留下的文字,中国历代绘画典藏馆负责人孙晓珺深受触动。“马大爷的反馈是普通观众最真实的心声,我们的使命不仅是呈现这些艺术瑰宝,更要让它们真正‘活’起来,走进千家万户。”

马大爷的感谢信 受访者供图

作为国家级重大文化工程,“大系”历经三次全球范围的图像资源搜集和整理,构建起迄今为止最全面的中国古代绘画图像文献档案库。

由画入书,由书入展。2021年下半年,“盛世修典——‘中国历代绘画大系’成果展”在全国范围内启动,并先后在国内外举办展览60余场。2024年11月,在第二届“良渚论坛”期间,位于良渚文化核心区的中国历代绘画大系典藏馆正式开馆,成为展示中华优秀传统文化的重要窗口。

步入典藏馆,很难不被眼前跨越时空却逼真如初的宋代绘画打样稿震撼。展览秉持“艺术+科技”为理念,通过裸眼3D、VR、MR等技术,让原本静态的古画“动”起来,观众甚至可以“走入”画中,沉浸体验古人的艺术世界。

“我们不仅要让观众看到画,更要让他们读懂画。”典藏馆展厅入口处,讲解员站在《千里江山图》前,以生动的语言讲述画家王希孟的传奇人生,引得阵阵惊叹。为了让专业知识更接地气,团队将学术资料转化为通俗易懂的讲解词,融入画作的历史背景、创作趣闻,让原本高深的艺术变得亲切可感。

除了线下展览,“大系”团队积极拓展新媒体传播渠道。在“学习强国”学习平台推出“每日中华名画”专栏,并通过微信、微博等平台同步推广,以深入浅出的方式解读古画,自2020年9月上线至2025年7月22日,已成功制作、播出1785集,其中最高点播量逾220万,总点播量超5.67亿,总点赞量超2960万。

此外,典藏馆开发了系列研学课程,将古画与非遗技艺、传统手工艺相结合,让观众在互动体验中感受传统文化的魅力。如今,典藏馆散客参观量已超7万人次,团队参观量超400个。

同一时间,在距离典藏馆60公里的嘉兴桐乡市东浜头村,一场以“桑蚕文化”为主题的“跟着文化特派员看大系”活动正火热开展。省级文化特派员、浙江省农科院农村发展研究所副研究员顾兴国将中国绘画艺术中的蚕织主题绘画做了系统整理和研究,结合蚕桑文化策划了专题展览,顾兴国还将绘画图像中的场景和知识还原到现实,带领参观者体验传统缫丝、纺织技艺等。

“我们在展出的古画下放置了传统纺织工具,让参观者亲手操作,感受古人的智慧。”在顾兴国看来,这种沉浸式学习比单向讲授更直观,既能唤醒年轻一代对蚕桑文化的记忆,又让他们真正理解传统文化的价值。

顾兴国正给小朋友们讲述古画背后的故事 受访者供图

从城市到乡村,从线下到线上,“大系”正让千年艺术瑰宝焕发新生。

守正创新:在传统收录与现代表达间寻最优解

在“大系”典藏馆的中央,由200余册精装“大系”出版物组成的“书林”矗立,犹如一座文化丰碑。“书林”的一端陈列着编纂手稿,纸页上满是编辑们的批注,诉说着工程的不易。

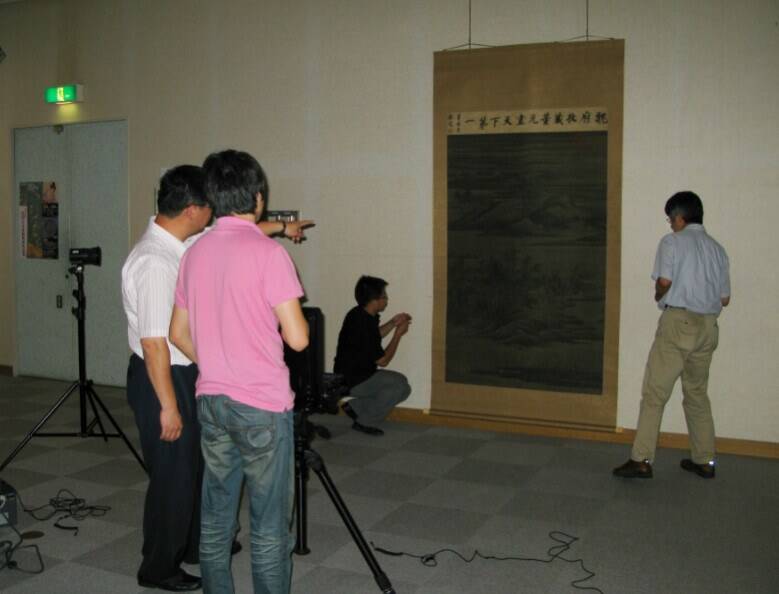

浙江大学出版社艺术分社“中国历代绘画大系”编辑郭彪是早期加入“大系”项目图像采集工作的成员之一。2007年,还是浙江大学中国艺术研究所研究生的他作为助理,开始协助《宋画全集》《元画全集》副主编金晓明、李介一及“大系”摄影师章益林一起扛着设备到全球各个文博收藏机构,拍摄中国历代名画。

在郭彪看来,这些资料展现的仅仅是“大系”工作的冰山一角,从拍摄到电分、拼图、匀图、排版、校色、打样、印刷、装帧,每个环节都凝聚着团队追求完美的坚持。

他回忆,项目初始,团队面临的首要问题是如何以最高质量还原古画的神韵。

摄影团队在黑川古文化研究所拍摄《寒林重汀图》 受访者供图

彼时,为了满足《宋画全集》高质量采集的需求,项目组经过严格的对比、反复验证,最终采用了能更好地还原中国古代书画水墨层次、厚重感、滋润度的传统胶片相机拍摄。

不过,传统工艺的成本和难度极高,加上古画严格的保护需求,对工作人员的专业素养提出了近乎苛刻的要求。郭彪透露,当时一幅画作只有一次拍摄机会,章益林的拍摄时间以秒计算。

更棘手的是,用于扫描胶片的德国产电分设备早已停产,操作系统仍停留在Windows 95,出了故障维修时甚至需要拆解二手配件来用,导致维修成本也非常高。

为攻克难题,自2012年《元画全集》项目以来承担“大系”印刷重任的企业,从全公司抽调精锐队伍驻扎浙大,专门负责电分、图像处理、排版等印前工序。

与传统的收录出版过程形成对比的,是“大系”面向公众的现代表达。在典藏馆的沉浸式数字体验区,科技手段让古画“破壁”新生——

在严格遵循图像版权规定下,典藏馆将传统水墨丹青与裸眼3D技术深度交融,通过视、听、触多感官交互装置,不仅让古画中的花鸟虫兽“动”起来,更实现了古画的 “触碰” 互动效果;MR交互通过重现《听琴图》场景,让观众化身“画中人”,亲身体验抚琴、插花、炼香丸等端午节习俗……

“我们希望通过不断迭代的数字技术,讲好‘大系’故事、讲好中国故事,让大家看得懂、愿意玩,感兴趣、想分享。” 孙晓珺说。

典藏馆里可以互动的裸眼3D 记者 孙婧宜 摄

在数码科技主导的当下,“大系”在图像采集质量上领先的优势仍然保持,随着数码技术不断升级,团队也开始使用满足色彩还原与精度要求的数码拍摄;典藏馆则将深挖古画故事视为己任,持续推出“中国画里的传统节日”系列MR数字美育等项目,将古画变成一扇扇通往历史的窗口。

种种努力皆是“大系”在当代活化中的“双向奔赴”:向内深耕,用“工匠精神”守住艺术本真;向外拓维,借助科技降低民众参与门槛。

文化出海:以“大系”为桥让世界读懂中国

7月,比利时荷语鲁汶大学暑期学校的课堂上,一场关于中国传世名画《韩熙载夜宴图》的讨论正激烈展开。

面对这幅描绘南唐官员宴饮场景的长卷,比利时学者感叹其“色调明亮,舒适温馨”,而熟知画作背景的中国师生则看到了权力博弈下的暗流涌动。

这种文化解读的鲜明反差,正是团队推动“大系”海外传播的核心关切——如何突破文化差异,让世界真正读懂中国。

近年来,浙江大学向联合国教科文组织及海外140余家文博机构和美国哈佛大学、日本东京大学、意大利博洛尼亚大学等38所海外高校赠送“大系”图书。

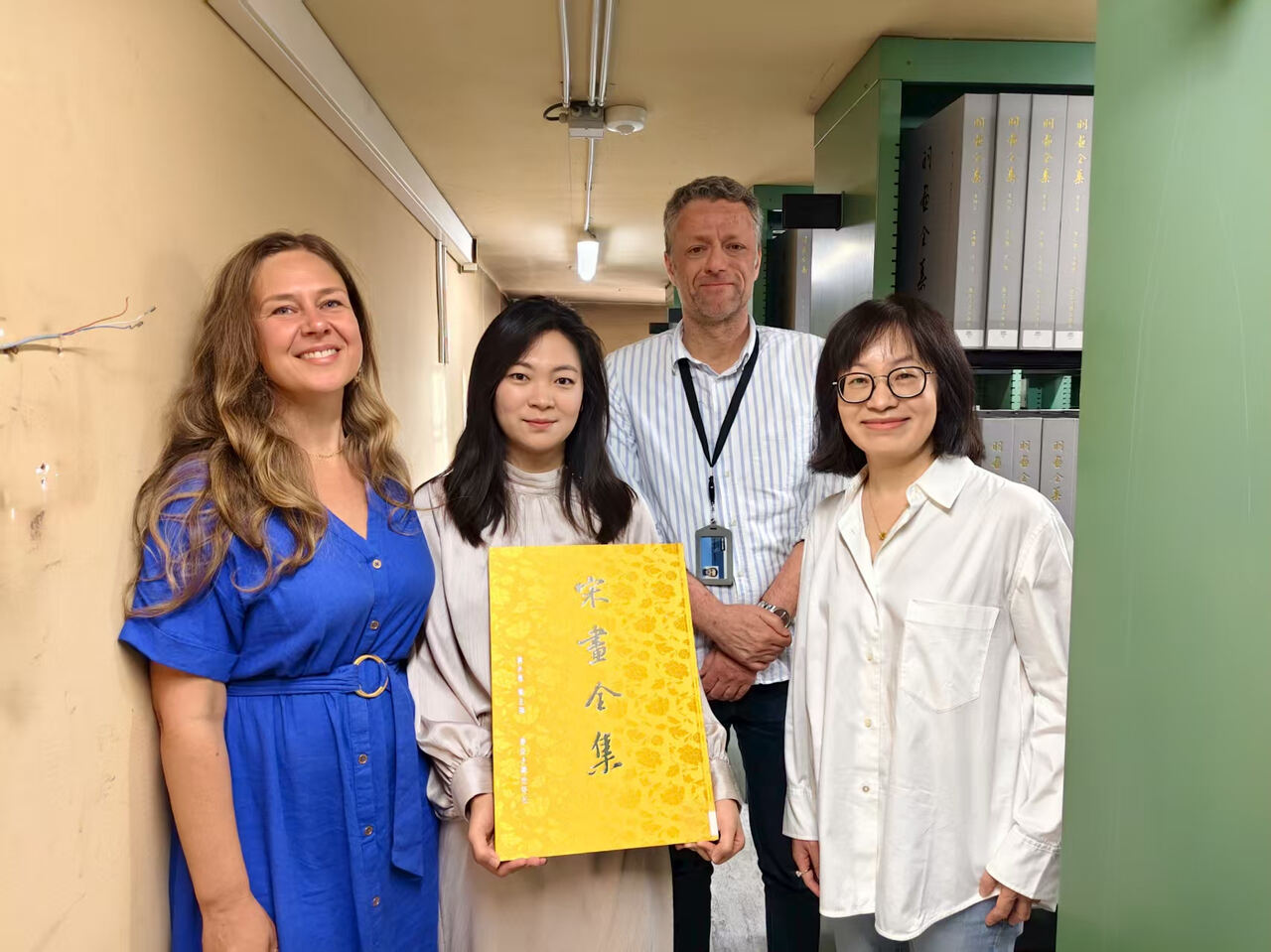

看似是简单的赠书,背后是“大系”团队对文化出海路径的深思。“赠书只是起点,关键在于后续的活化利用。” 浙江大学(文科)百人计划研究员,博士生导师王可欣说。

王可欣、吴红雨与外国专家一起手捧《宋画全集》 受访者供图

去年9月,浙江大学向比利时荷语鲁汶大学赠送“大系”图书。赠书仪式后,从事艺术个性化图像数据集研究的比利时皇家科学院院士、实验心理学家约翰·沃格曼斯(Johan Wagemans)主动联系浙大,希望将中国绘画纳入他所建立的评估数据库。“如果没有中国样本,人类对艺术认知的理解是不完整的。”他说。

这种双向互动正在持续深化。7月上旬,王可欣与浙江大学传媒与国际文化学院吴红雨教授再次带着8名浙大学生来到比利时荷语鲁汶大学以“大系”为主题,围绕艺术传播的跨文化元素,做了不同专题的讲座与实践考察,还与来自鲁汶大学各学院的科学家、艺术家和诗人进行对话。

同时,近些年,“大系”也在英国伦敦、比利时布鲁塞尔、德国柏林等地举办了17场海外特展。“我们在策展过程中遵循因地制宜原则,通过找到双方文化的共同元素以促进理解。”王可欣举例,基于区域国别的国际传播研究发现,在阿拉伯国家,传播实践可更多地突出符号传播和身份象征;在非洲,可以尝试借助农耕文明或自然风貌的共鸣;在欧洲,需要侧重个性化与自由平等的理念。

浙大学子与比利时专家沟通交流 受访者供图

不过,“大系”海外传播仍面临现实挑战:典籍虽能长久保存,但传播范围有限。如何让更多人接触并理解中国绘画?

为突破出版物的时空界限,暑期学校时期,王可欣与鲁汶大学达成共识,合作策划了一档全新视频栏目——结合AIGC技术,邀请外国专家以专业视角解读中国名画细节,以文化反差凸显中华文明特质。“外国专家的‘误读’恰恰是传播契机,我们能借此揭示画作真正的文化内涵。”

文化差异永远存在,对话显得更有意义。“‘大系’是研究中华优秀传统文化的很好载体,我们希望通过‘大系’先影响这些有艺术研究和解读能力的有影响力的人,让他们对中国绘画产生兴趣,进而读懂中国。”王可欣说。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。