编者按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,中国人民经过长达14年艰苦卓绝的浴血奋战,取得了中国抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利。回首峥嵘岁月,烈士家书,是烽火淬炼的英雄史诗,是民族精神的不朽底稿。这些家书,有的写于阴暗牢房,有的成于硝烟战壕,笔尖颤抖却字字千钧。即日起,浙江在线特别推出“烽火家书 峥嵘回响”系列报道,以书信对话英魂,从历史中感悟抗战精神,在传承中赓续红色血脉,谨向逝去的英烈们寄去时代的回信:这盛世,正如您所愿!

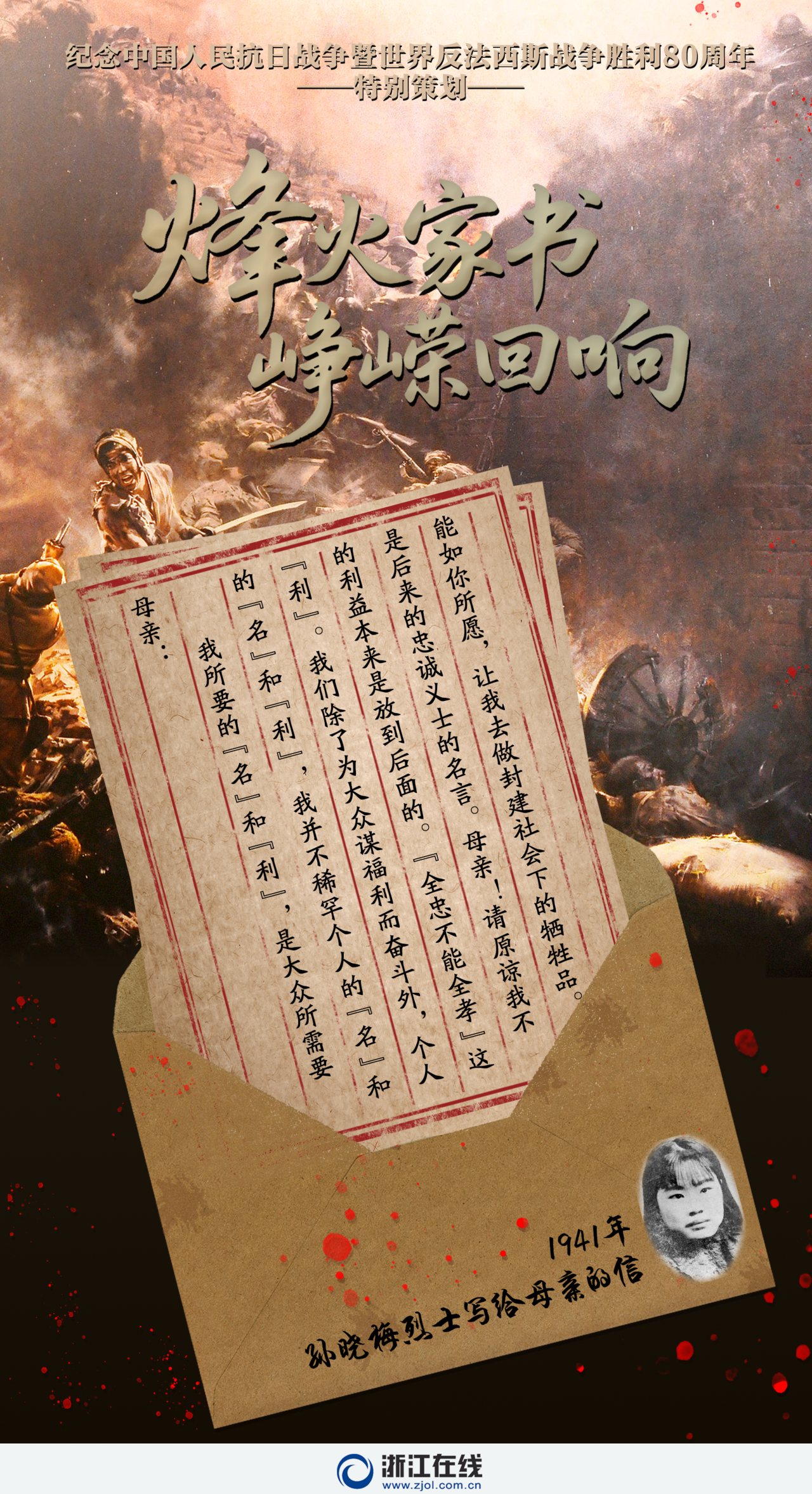

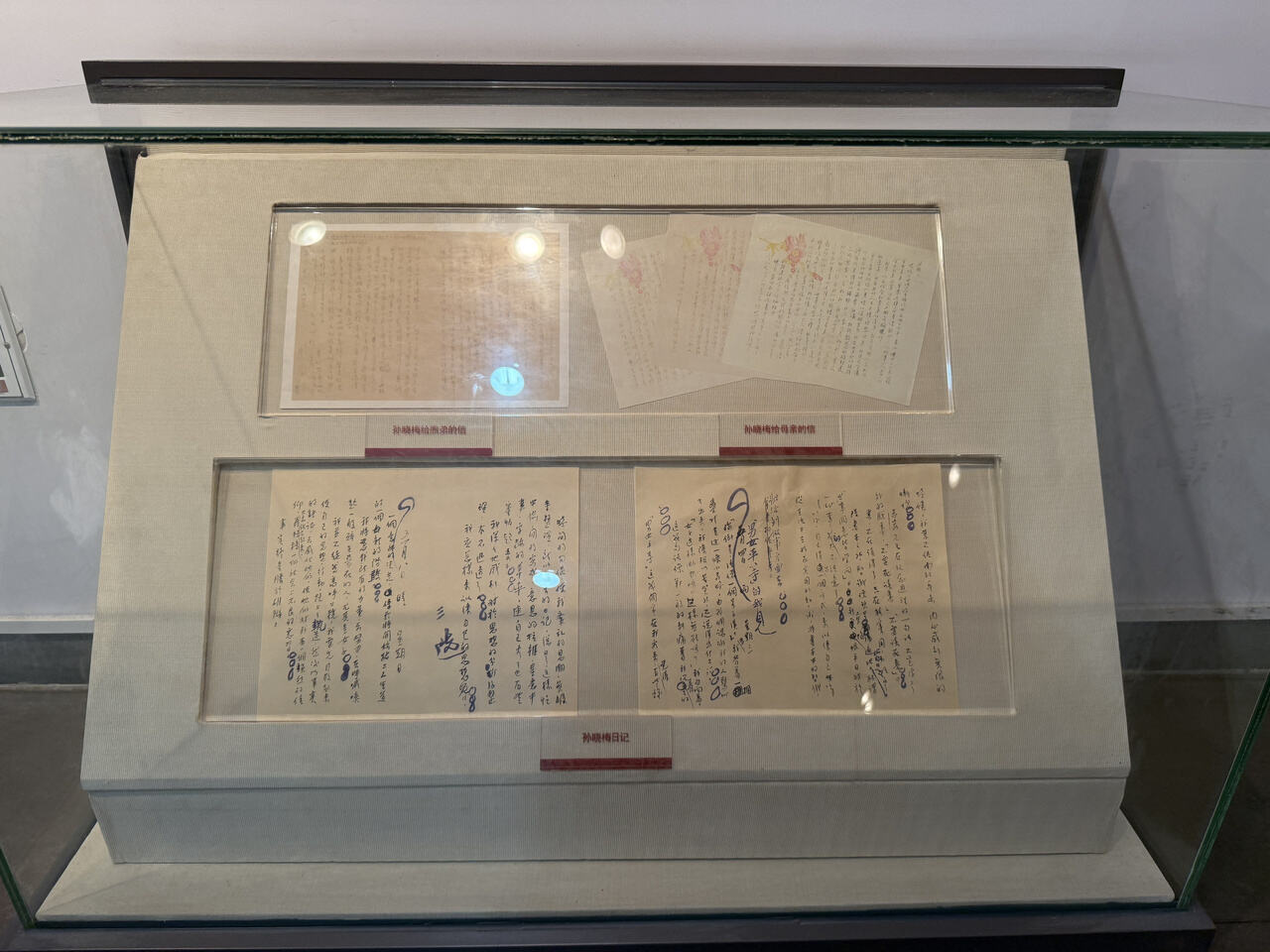

在浙江革命烈士纪念馆三楼展厅的尽头,一方玻璃展柜静立无声。里面陈列着几封泛黄的家书,上面的墨迹却依然清晰:“我所要的‘名’和‘利’,是大众所需要的‘名’和‘利’……”这封写于1941年的信,出自富阳区抗日女烈士孙晓梅之手。1943年,她在执行任务时不幸被日寇逮捕,英勇就义,年仅29岁。

80多年后的今天,在她的家乡富阳龙门古镇,这些珍贵的家书被复刻后装进崭新信封,静待每位来访者启封、展读。当参观者站在孙晓梅故居的厅堂,展开信纸轻声诵读着信中的字句时,那段抗战的烽火岁月再次从字里行间跳了出来。“我们除了为大众谋福利而奋斗外,个人利益本来是放到后面的。”这些字句以无比真切的方式,向今天的人们展示着一位新四军女战士炽热的家国情怀与崇高的革命理想。

这一刻,历史与当下在笔墨间交汇。她的一封封家书,穿越漫长岁月,依然“寄”进了每个人的心中。

浙江革命烈士纪念馆内展示的孙晓梅日记和家书 记者 陈雷 摄

“我要为我的理想斗争到底”

她的信,是革命者的时代宣言

一边是热爱的事业,一边是家人频频来信催促回归家庭,20多岁的你会如何选择?80多年前,青年孙晓梅,就站在这个人生的十字路口。

夏日,龙门古镇白墙黛瓦的建筑群中,一处古朴院落迎来送往一批又一批参观者。这里是孙晓梅烈士纪念馆,也是她从小生活的家。院子不大,从厅堂走向右侧厢房,孙晓梅的铜像、旧时用具和事迹展板静静陈列。“这间房记录了她的事迹、亲友对她的记忆,以及她写给家人的回信和部分日记。”在古镇讲解员孙绿群的叙述中,一位书香门第的少女如何成长为一名坚定革命者的路径,逐渐清晰起来。

孙晓梅烈士纪念馆 记者 陈雷 摄

龙门古镇是孙权后裔聚居地。1914年,孙晓梅出生于当地书香世家。自幼喜读诗书的她,自小便表现出对封建礼法的抗拒,被村人视为“怪女子”。她曾在多所小学任教,也正是在这一时期,受几位中共地下党员教师的影响,她开始接触进步书刊,心中萌发对民主与进步的向往。

“七七事变”后,日寇铁蹄踏碎山河,在小学教书的孙晓梅积极投身抗日活动。1938年秋,她接到堂弟要她动员家乡青年参加新四军的来信,说服母亲后,她带领同族数名进步青年,化装成探亲难民徒步到了皖南,进入新四军教导总队学习。自此,孙晓梅便将满腔热忱投入抗战事业。

1941年初,皖南事变爆发,新四军陷入艰难处境,社会上谣言四起。孙晓梅的母亲忧心不已,写信劝她离开革命队伍,与此前因理念不同而分道扬镳的丈夫一起回归家庭。不久后,姨母也寄来家书,盼她及时回乡尽孝。彼时的孙晓梅,正在苏南组织群众,发展抗日力量。

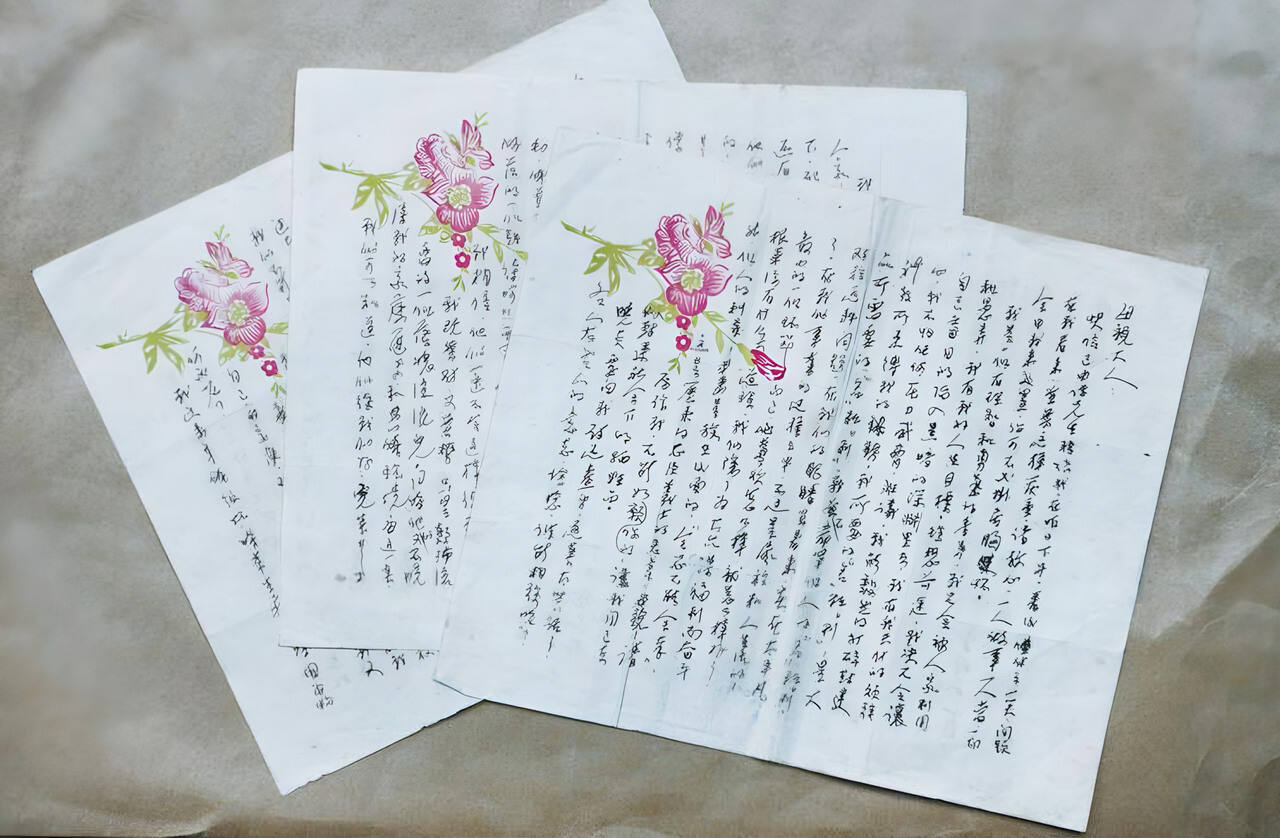

是继续坚持抗日,还是转身回归家庭?今天的读者无从知晓她当时的内心波澜,但从她的回信中,仍能读出她抉择的毫不犹豫:“我所要的‘名’和‘利’,是大众所需要的‘名’和‘利’,我并不稀罕个人的‘名’和‘利’”“我们要解放人类,首先自己就应该有勇气来改革,我不愿和一个思想完全相反的人和我生活下去”“我已立誓,我要为我的理想斗争到底”……

孙晓梅写给母亲的家书 受访者供图

在给姨母的回信中,她更是希望姨母能劝诫母亲,能效“岳母刺字”之贤,理解并支持她的革命志向,“国不保,家何能存?”“想人生不免一死,不过死得其时而得所值乎?!”数封家书,字字铿锵,不仅是她写给家人的信,也是一位革命者面向时代的坚定宣言。

传送文件、搜集敌情、护送干部……在艰难的抗战岁月里,孙晓梅始终以炽热的信念奔走一线。1943年4月,她在成功护送干部北渡长江后,返程途中因叛徒出卖,被日本宪兵队逮捕。面对酷刑与威逼,她坚贞不屈,同年5月初,恼羞成怒的日寇将她押至南京龙潭老虎山坳,残忍杀害。

29岁的生命,在那个春天定格。但她留下的选择与回响,至今仍在被世人聆听。

“一个人不能白来世界上一趟”

她的信,是“大家长”的谆谆箴言

孙晓梅牺牲的消息,直到新中国成立后才传回家中。常和她书信往来的三弟何满子(本名孙承勋)后来在书中回忆,“我自1943年上半年便和她失去联系,这很令我不安……我预感到凶多吉少,直至新中国成立后,我母亲收到新四军颁发的烈属证,才知她确在1943年5月光荣牺牲。”

今年80岁的侄女何列丽第一次听说姑姑时,刚上小学不久。“我们都叫她‘小嬢嬢’。”何列丽从小就跟随父亲何满子在上海生活。有一年,一位亲戚来家中做客,与父亲谈起了姐姐孙晓梅,何列丽第一次知道了这位在抗战中牺牲的嬢嬢。“你的嬢嬢是个英雄,女中豪杰!”父亲的话,为年幼的何列丽勾勒出一个崇高而朦胧的形象。

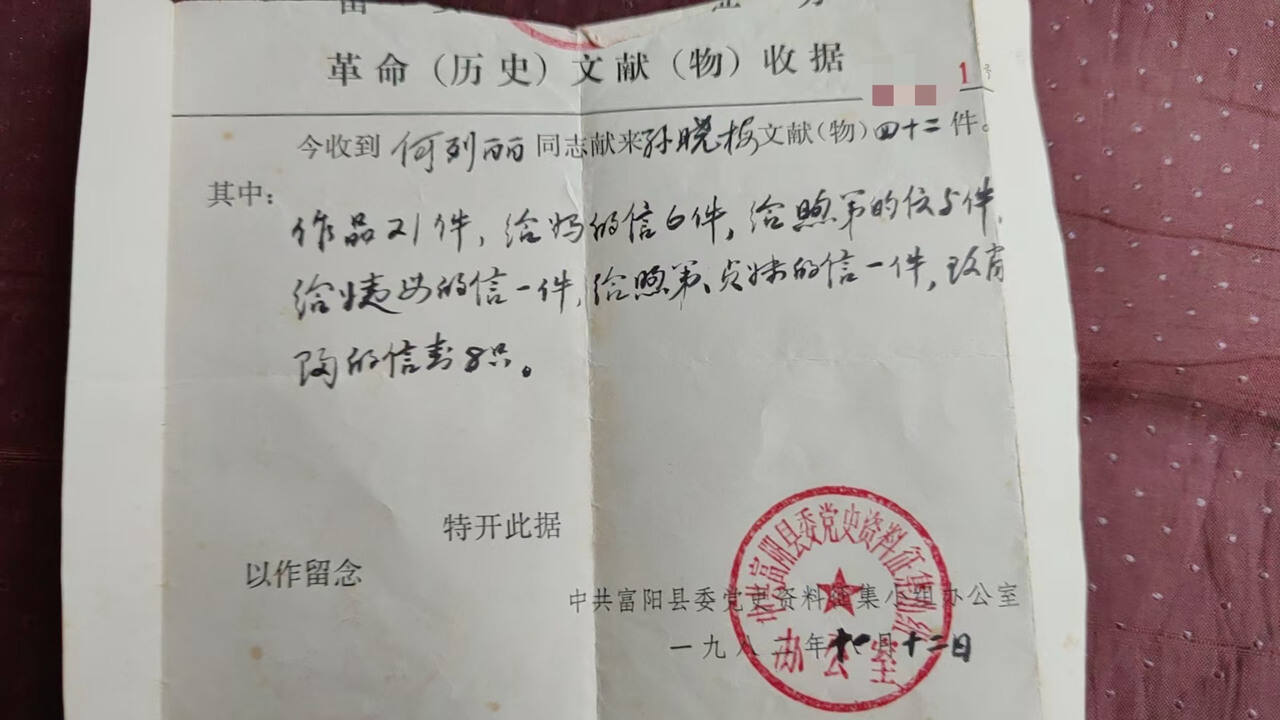

多年后回到龙门老家,何列丽从奶奶珍藏的木箱中,整理出嬢嬢的书信、练习册和日记等遗物。透过这些文字,她读到了一个更加鲜活、立体的姑姑——一个曾被保守宗法势力视作“怪女子”,实则是一位敢于冲破陈规的进步女性。这些物品后来大多捐赠给了党史部门,但其中承载的精神,却始终留在这个家中。

何列丽将姑姑的物件整理后捐赠给党史部门 受访者供图

“她很早接受了进步思想,反对男尊女卑,提倡妇女解放。”虽然从未谋面,何列丽却从家人口中一次次听到嬢嬢的故事。当年,龙门孙氏宗祠每年举行祭祀,按规定只有高小毕业以上的“男秀才”才能参与并分到胙肉,孙晓梅等“女秀才”则被排除在外。1934年春祭,她带头据理力争,以实际行动冲破了礼教的枷锁。

在家时,孙晓梅还常帮家中料理家务,几个弟弟的成长也离不开她的关怀。“嬢嬢既有见解和担当,更有克服万难的勇气。她认为无论男女,都该走出去独立谋生。”何列丽说,受她影响,家中的许多人早早离家自立,何列丽的父亲也在十五六岁就外出闯荡。她的思想和行动,悄然改变着整个家族——

老三何满子幼年顽皮好动,读书坐不住,家里人唯独“晓梅姐”支持他。即便后来各自奔忙,遇到难题,他仍常与姐姐书信交流;老四孙承焘追随姐姐赴皖南参加革命,母亲去信催他回家完婚,孙晓梅恳切回复,“在这时候,不是青年人贪图享乐的时候”。面对小弟孙承煦来信劝她回家尽孝,她回信道:“何必定要傍于跟前,才能称得起‘孝’呢?”

即便投身繁忙的革命事业,孙晓梅仍不断在家书中鼓励弟弟们外出历练。何列丽回忆,晚年的父亲和叔叔谈起姐姐,总感慨她深深影响了全家人的生活与人生道路。“我总记得嬢嬢在信中说,‘一个人要有所作为,不能白来这个世界上一趟’,现在读来仍然深受触动,她的思想始终激励着我们。”

如今,孙晓梅家族的后人虽散居各地,但每年清明仍会返乡相聚,大家在各自领域中,践行着她独立自强的精神。80余载光阴流逝,这位女烈士的思想言行,依然是这个家族的精神灯塔。

“家书,让我们离晓梅更近了”

她的信,是同龄人的精神坐标

“欢迎大家来到龙门古镇,让我们先从晓梅学堂开始今天的参观。”夏日古镇中,又一队参观者走进晓梅学堂,盯着屏幕上的光影流转,孙晓梅壮烈的一生再现眼前。

随后,大家移步至孙晓梅烈士纪念馆。“这里就是晓梅的故居,她在外投身革命时,曾给母亲写过一封家书,请大家在大厅中找一找隐藏的信件。”站在厅堂内,在讲解员的引导下,参观者陆续寻获复刻的家书,而后传阅、轻声诵读。这一刻,革命者矢志不渝的信念,仿佛穿越了时光,直抵心灵。

孙晓梅故居 记者 陈雷 摄

“古镇的‘时空邮箱’已经打开,它连接着过去与现在。读完晓梅的信,你是否也想和她聊一聊?不妨写封信寄给她。”线路途中,讲解员不断引导大家融入“剧情”,与历史对话。

从晓梅学堂、孙晓梅烈士纪念馆、龙门家风馆到孙氏宗祠,以孙晓梅写给母亲的一封家书为主线,去年5月,富阳区纪委监委串联起上述多个教育场景,推出了“晓梅家书”沉浸式家风教育线路,让这段历史重新焕发生机。

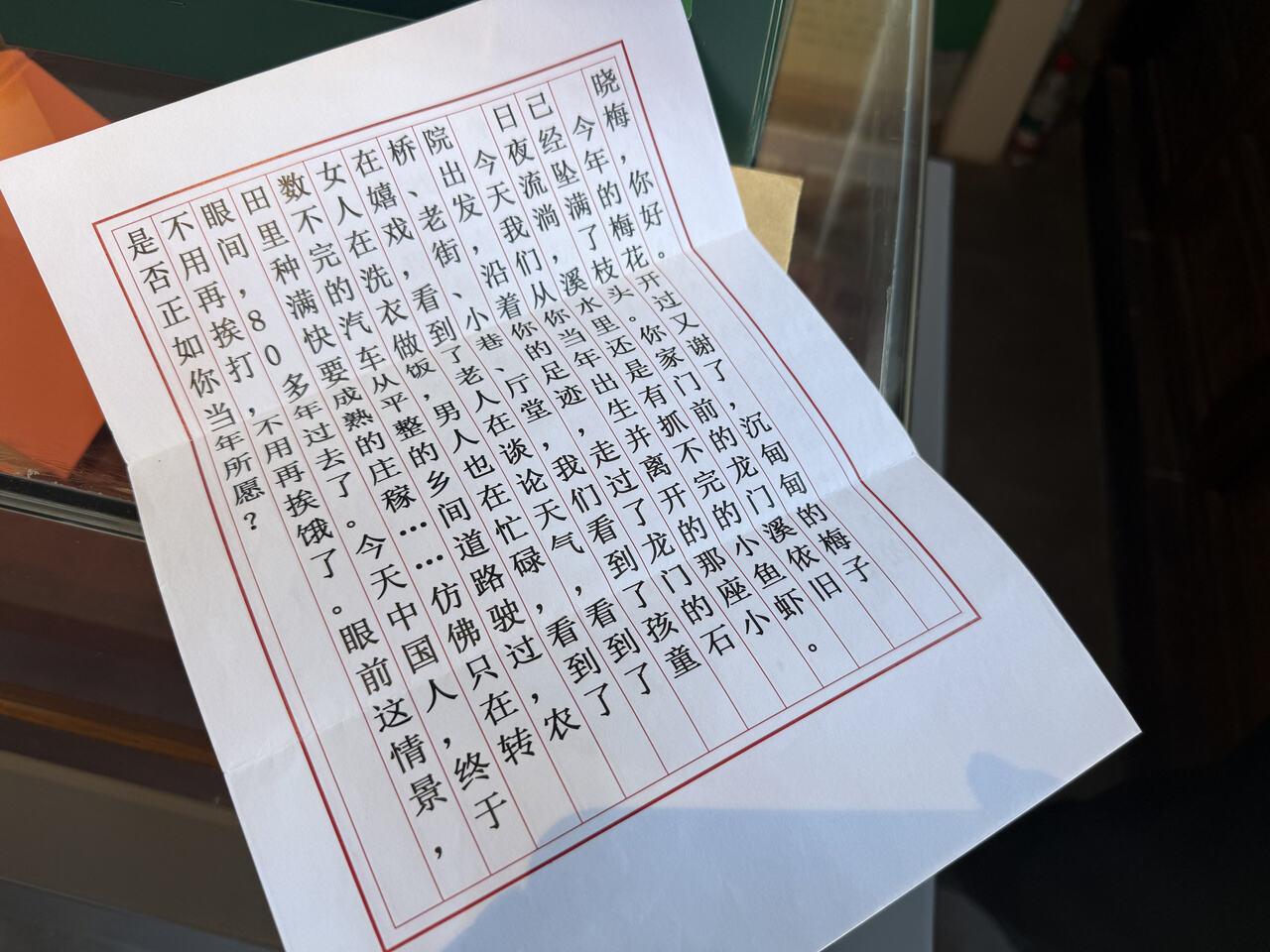

“我们围绕家书设计了寻信、读信、回信等环节,让参观者沉浸式地感受到,我们是在与烽火中毅然前行的年轻烈士对话。”在绿色的时空邮箱前,线路设计者之一、讲解员王文栋朗读了一封早已备好的、众人写给晓梅的信:“晓梅,你好……80多年过去了,今天中国人,终于不用再挨打了,不用再挨饿了。眼前这情景,是否正如你当年所愿?”

写给晓梅的信 记者 陈雷 摄

“书信,可以让我们离她更近。”王文栋解释,行程终点至孙氏宗祠后,参观者会集体诵读收到的晓梅“回信”:“80多年过去了……人民当家作主了吗?老百姓都过上好日子了吗?”声声关切,让人动容。“

“在这里,晓梅不是一个遥远的历史人物,她是个鲜活的同龄人。”王文栋感慨,当人们走在她曾嬉水的溪边,诵读她寄回的家书时,这份革命情怀变得可触可感。“之前也有了解到晓梅的事迹,但这种实际参与剧情的体验更能触动我的心灵。”前不久刚参观完线路的富阳区市场监管局干部陆星余说。

“我们一直在探索如何让主题教育深入人心,去年5月,我们在原有《晓梅一梦》廉洁剧本的基础上,升级推出‘晓梅家书’沉浸式家风教育线路。”富阳区纪委常委王洁告诉记者,该线路通过让参访者成为剧情推动者,让每个点位变成实景课堂,完成这场身临其境的教育。自推出以来,线路已接待游客超490批次,约1.5万人次。

古镇幽幽,又一批信被投进邮箱。80多年过去,孙晓梅的精神,仍借着一封封家书、一次次讲述、一颗颗被触动的心灵相互传递,回声萦怀,生生不息。

(浙江在线记者 陈雷)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。