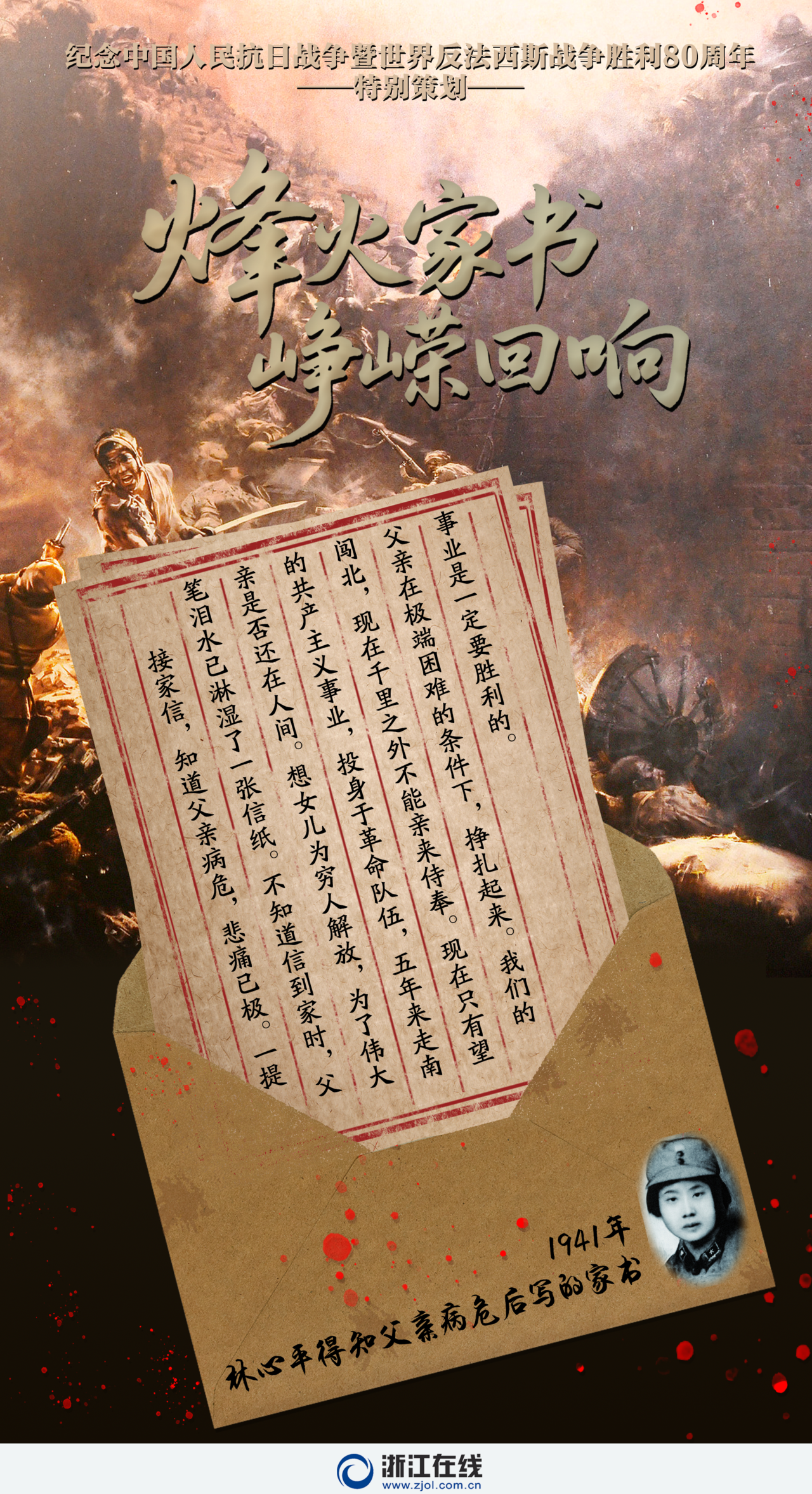

编者按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前,中国人民经过长达14年艰苦卓绝的浴血奋战,取得了中国抗日战争的伟大胜利,宣告了世界反法西斯战争的完全胜利。回首峥嵘岁月,烈士家书,是烽火淬炼的英雄史诗,是民族精神的不朽底稿。这些家书,有的写于阴暗牢房,有的成于硝烟战壕,笔尖颤抖却字字千钧。即日起,浙江在线特别推出“烽火家书 峥嵘回响”系列报道,以书信对话英魂,从历史中感悟抗战精神,在传承中赓续红色血脉,谨向逝去的英烈们寄去时代的回信:这盛世,正如您所愿!

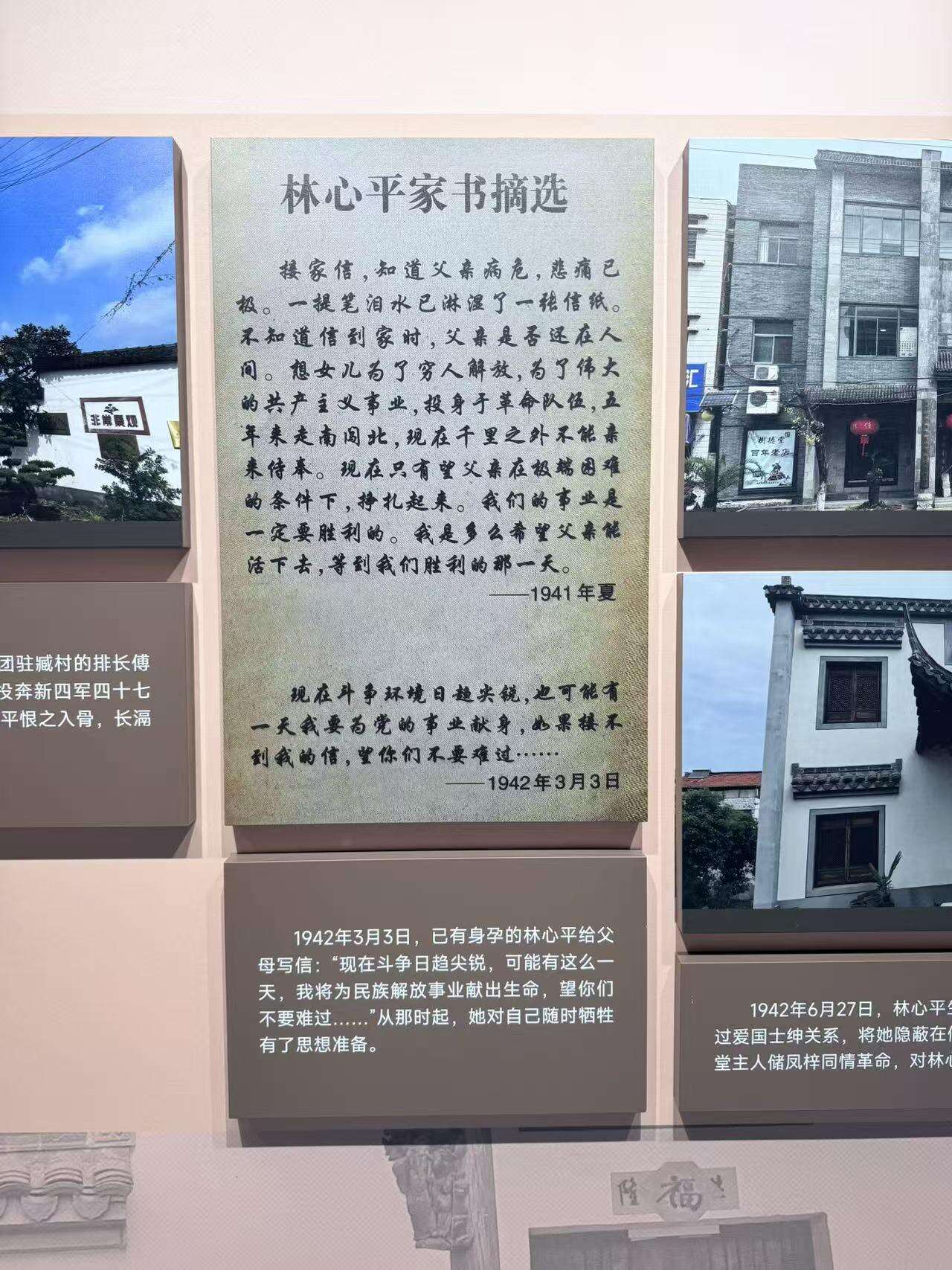

“接家信,知道父亲病危,悲痛已极。一提笔泪水已淋湿了一张信纸。不知道信到家时,父亲是否还在人间。想女儿为穷人解放,为了伟大的共产主义事业,投身于革命队伍,五年来走南闯北,现在千里之外不能亲来侍奉。现在只有望父亲在极端困难的条件下,挣扎起来。我们的事业是一定要胜利的。我是多么希望父亲能活下去,等到我们胜利的那一天。”

这封写于1941年夏的家书,字里行间满是林心平对父亲的牵挂与愧疚,更藏着她对革命事业的坚定信念。

彼时,皖南事变的阴霾未散,“新四军全军覆没”的谣言让父亲林介人旧疾复发、奄奄一息,而身处苏南金坛游击区的林心平,在隐蔽斗争的艰难处境中,用这封跨越千里的家书,传递着“正义必胜”的信仰力量。

一年后,林心平英勇就义,年仅23岁,没能亲眼看到革命胜利的那一天。但她留下的家书和精神,却成为红色基因传承的纽带,谱出一曲永不消逝的英雄赞歌。

舍生取义,用生命书写信仰答卷

“她很早就跟红军走了,坏人抓她,日本人给她灌药水,她整个人抽搐挣扎,真可怜啊!”……在林心平外甥蔡少盾的记忆里,外婆的念叨,勾勒出林心平的模样——一个勤劳、贴心,却为革命远离家乡的姨妈。

母亲林秋芳的讲述,让林心平的形象在他心中日益清晰:“你姨妈很会看书,晚上看到夜深,天亮又早起帮母亲干活,经常用蓝布巾把我背在背上,站在灶台前炒菜。”“到游击队去的前晚,她还搂着我睡觉,第二天醒来就不见了,外婆炒了蚕豆,叫我等她回来一起吃”……

1936年,林心平离开温州平阳老家投身革命,6年间她写下10余封家书,却因历史动荡仅留存下两封,给父亲的回信便是其中之一。

彼时,林心平父亲因支持子女革命两次被捕刑讯,又听闻“子女被害”的谣言,大口吐血病危。知悉后的林心平,在信中既愧疚于“千里之外不能亲来侍奉”,更以“我们的事业是一定要胜利的”激励父亲与自己。

林心平烈士陈列馆内展陈的林心平家书 记者 汪雨晨 摄

“当时,‘新四军完了’的声音四处弥漫,姨妈却始终坚信正义必胜。”蔡少盾动情地说,这种信念,支撑着林心平在苏南敌后战场继续战斗,她打入忠义救国军战地服务团训练班、组建武装抗日青年团、策反特务营士兵,甚至让当地顽固地主哀叹“被一个黄毛丫头‘赤化’了”,让进步士绅称赞“共产党里有这样的女才子,要得天下啦”。

而1942年,当她被叛徒出卖、遭日军酷刑折磨时,这份信念化作了“宁死不作叛徒”的骨气,哪怕被泼上硝镪水尸骨无存,也未曾屈服。

千里追寻,跨时空守护红色记忆

“2005年,75岁的母亲写下文章《我的一家》,才让姨妈的事迹逐渐走出历史的角落。”蔡少盾回忆,为响应“抢救革命历史”的号召,林秋芳在省、县党史部门帮助下,梳理了林心平与父亲林介人、大哥杨进的革命事迹。

2009年,《献身革命两代人》一书出版,让林心平的故事引发更多关注。但蔡少盾很快发现,林心平在中国共产党中央特别行动科、中国人民抗日军政大学(前身为“中国人民抗日红军大学”)、苏南敌后的主要事迹仍是空白,“我们必须找到更多史料,还原一个完整的林心平。”

于是,一场跨越千里的追寻就此展开。

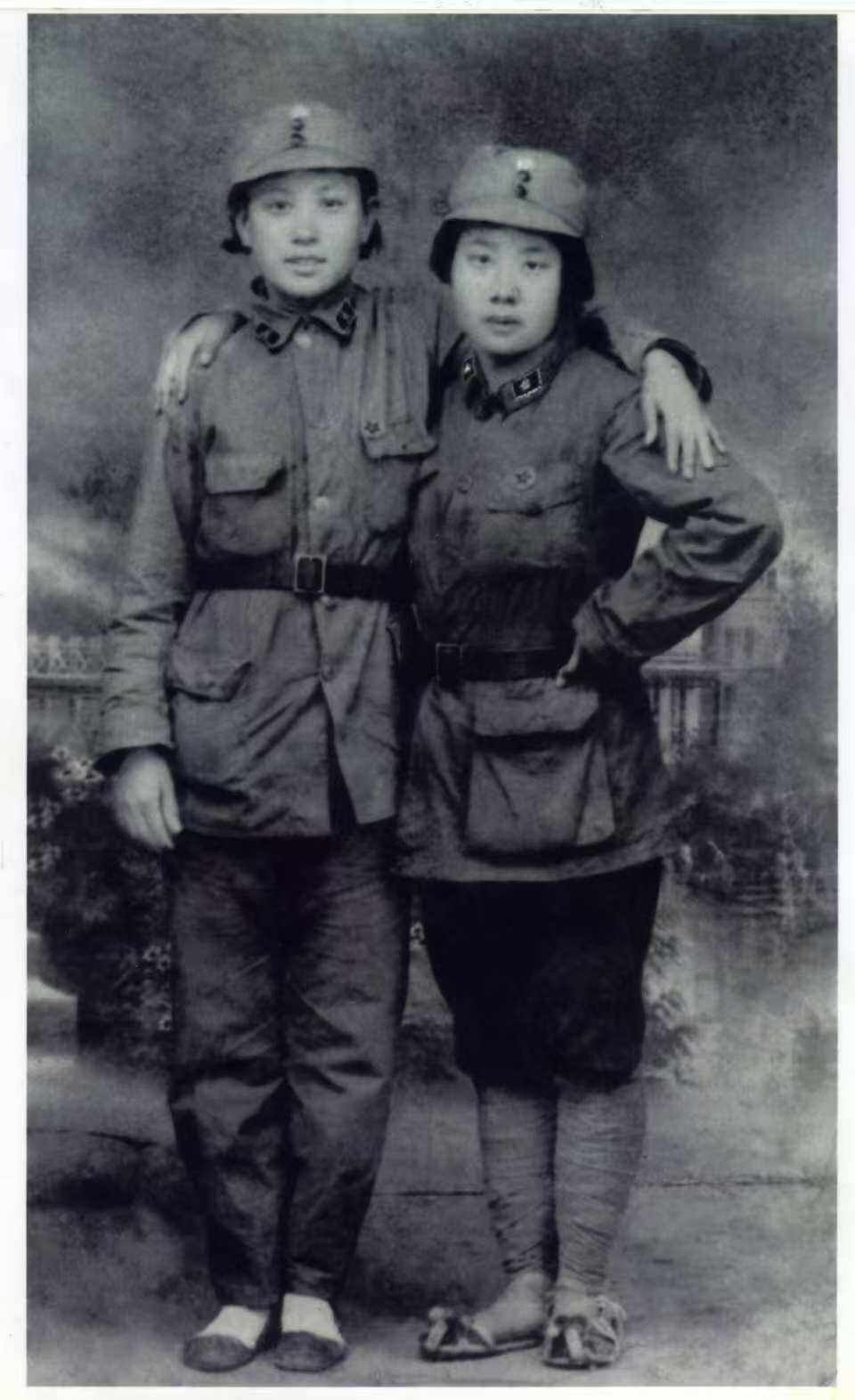

2012年,林秋芳几经辗转,寻访到林心平在延安抗大时期的同学张梅,并在蔡少盾的陪同下与她见面。时年90多岁的张梅娓娓道来,回忆起她与林心平在抗大期间的故事,据此整理出的文章,填补了林心平在抗大学习阶段的史料空白。

2015年,蔡少盾随温州市编撰组赴苏南宜兴、常州等地,走访10余所纪念馆,见到诸葛珍、管兴元等见证者,收集到林心平策反、游击斗争的第一手资料。

蔡少盾还与平阳县党史研究室工作人员一同赴北京、上海档案馆,查阅新四军历史文献,“每一份史料都让我更贴近姨妈,她不仅是英雄,更是有血有肉、充满智慧的革命者。”

林心平与张梅(左)1938年春在延安抗大校园 受访者供图

平阳县党史研究室主任王祥与同事们,也在为守护红色记忆不懈努力。“新中国成立前的革命文物现在是越来越少了,每当发现一件,我们都想把它争取过来。”王祥说,他们通过对接烈士后人,动之以情、晓之以理,建立持久的感情,收集烈士相关文物。即便面临“家属不愿捐”“多地争文物”的难题,他们仍坚持“能留一件是一件”,“平阳县博物馆正在建设中,专门设立了红色场馆,妥善保存革命文物,另外,还将根据不同的纪念节日和活动,展出相关原件,让年轻人触摸更多真实的历史。”

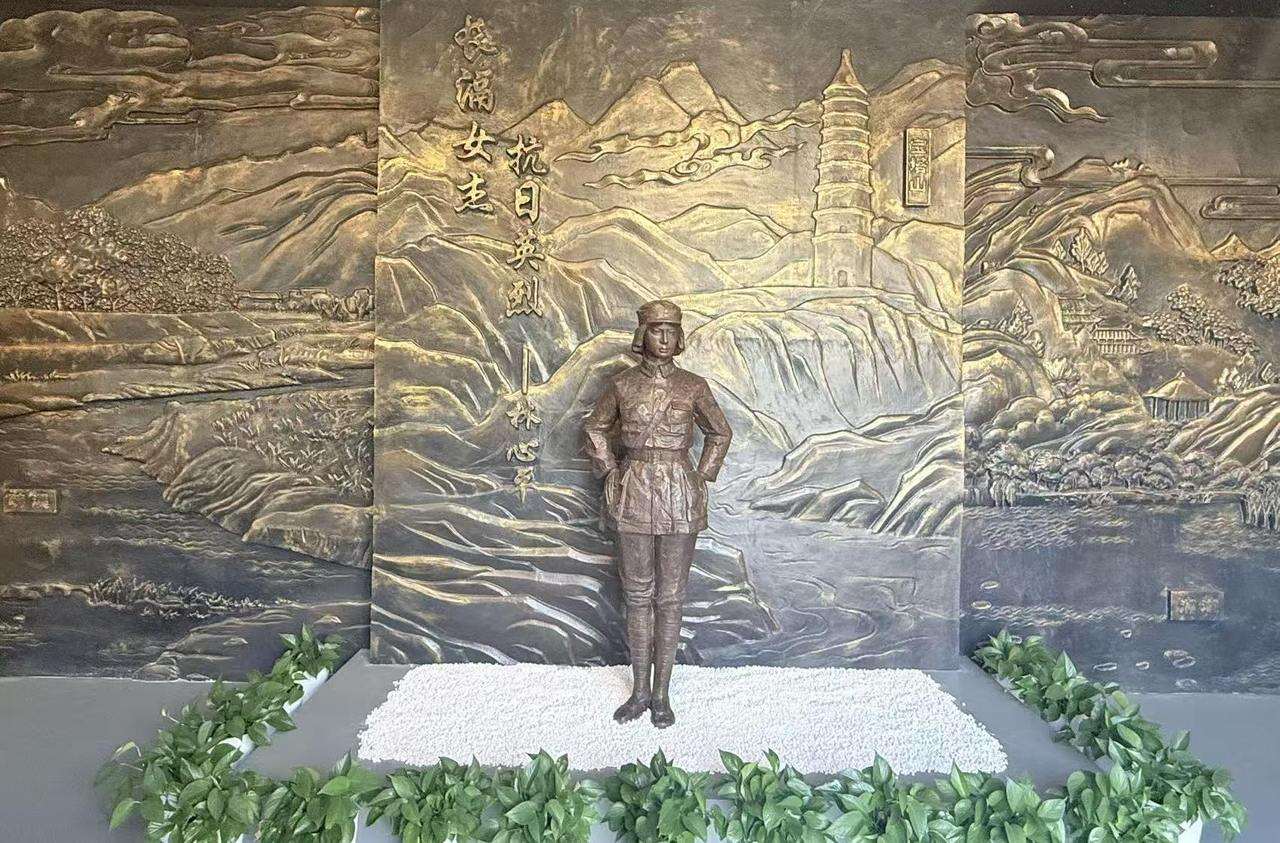

2024年12月,位于平阳县山门镇西山村的林心平烈士陈列馆正式开馆。约450平方米的展馆里,雕塑墙展示着林心平“山门成长—延安学习—苏南牺牲”的人生轨迹;多媒体屏幕重现了“千里送密信”“策反顽军”的场景,展柜里陈列着她的日记复印件与家书摘选……

林心平烈士陈列馆进门处雕塑 记者汪雨晨 摄

“开馆前,我们认真学习林心平的事迹,回去后反复查资料、练讲解,就是想让游客真正了解她。”00后讲解员周心洁说,如今展馆每月接待游客六七百人,既有党员干部热烈讨论着革命精神,也有小学生提出“她为什么不怕死”的疑问,“好几次,讲解到她被酷刑折磨却不屈服时,游客们红了眼眶,这就是红色故事的力量。”

在平阳,林心平烈士陈列馆位于中国工农红军挺进师纪念园的山脚处。“红色不是单一的符号,要让它‘活’起来,才能真正传承下去。”平阳县文化和广电旅游体育局相关科室负责人说。

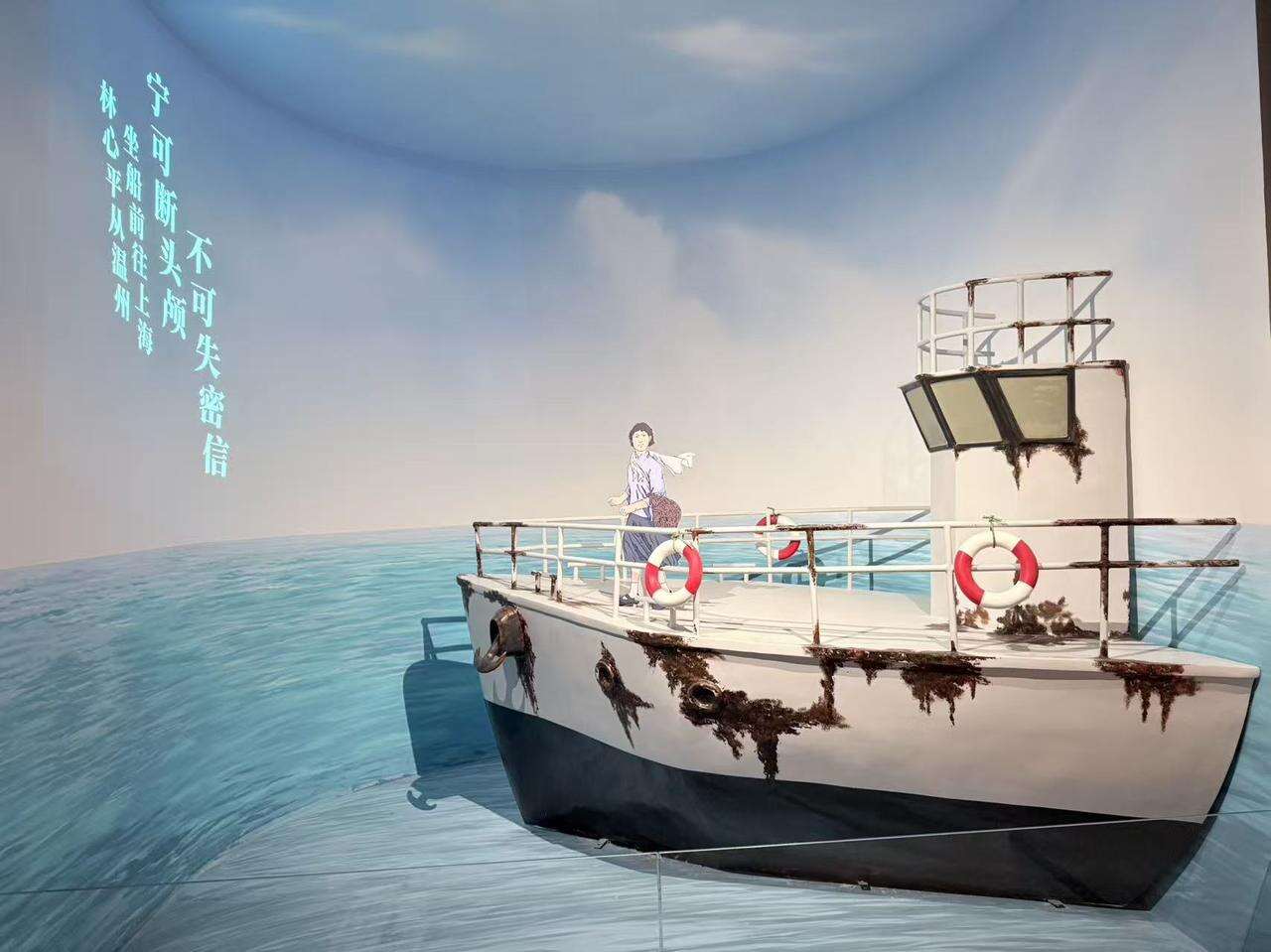

为了让红色故事贴近不同群体,平阳也正在探索多种创新形式。平阳县党史研究室与传媒中心合作,制作红色故事短视频,在网络平台发布,“年轻人不爱看长篇文字,短视频能让他们快速了解林心平家书背后的精神。”王祥说。在林心平烈士陈列馆,“情景重现”吸引了大量游客驻足。比如,利用模型还原“乔装送密信”的场景,让观众感受烈士当年的机智与勇敢。

蔡少盾正在创作的《林心平烈士传》,计划用淳朴的语言和丰富的内容为青少年提供革命传统教育教材,“我想让年轻人知道,林心平是烈士,也是一个曾为梦想奋斗的年轻人,希望她的信念能激励年轻人面对困难不退缩。”

林心平烈士陈列馆内的场景还原展陈 记者 汪雨晨 摄

“外婆常说,要纪念她、学习她的精神。”站在林心平烈士陈列馆的家书展陈前,蔡少盾轻声说,这封穿越80余年的家书,如今已成为平阳大地上的“红色教材”,它让后人读懂了革命先辈的信仰,让地方找到了传承红色基因的路径,更让“我们的事业是一定要胜利的”这句话,化作了平阳人建设家乡、赓续血脉的动力。

(浙江在线记者 汪雨晨)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。