台风就是夏季的“天气刺客”。

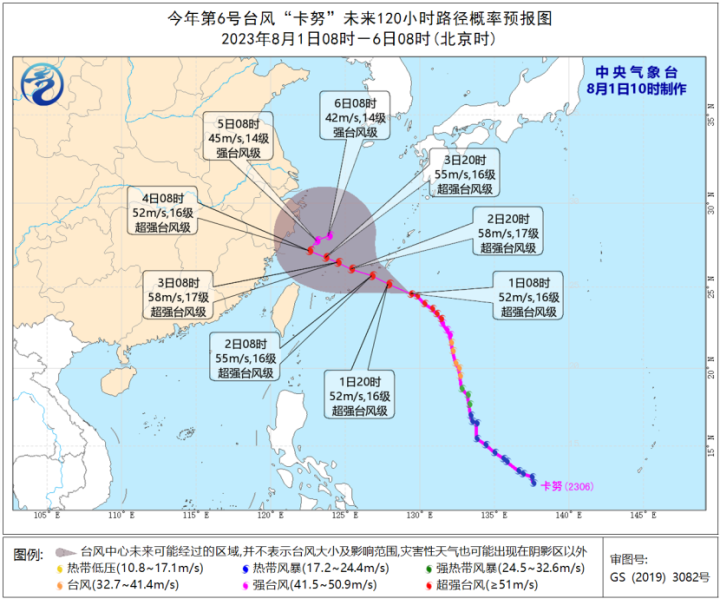

最近,2023年第六号台风“卡努”赚足了沿海人民的关注度。在一天中连升两级之后,超强台风“卡努”的路径却依旧扑朔迷离,就连“萌台”中央气象台也在微博上说:“卡努”真是个让预报员头痛的台风,目前路径预报不确定性大!

事实上,台风路径预报本是个世界性难题。现在,我国路径预报的误差,已由过去的200公里缩小到70公里,跻身世界先进水平。

那么,台风路径究竟是怎么预测的?预报员为什么感到太难了?影响台风路径的幕后推手又是谁?

从“手工”分析到数值预报

台风路径是模型算出来的

远在赤道附近的洋面,随着温度逐渐升高,风与风之间相互碰撞,形成上升气流,积雨云不断发展。其又释放出大量热量,使得海面附近的气压不断降低。陆续增大的积雨云聚集成团,转化为热带气旋。于是,一场称之为“台风”的风暴正在悄然酝酿之中……

此后,这个“大家伙”怎么走位,到底要去哪儿都会牵动人心。你看到预报说一会儿登陆福建一会儿又改成广东,似乎变化多端。但实际上,这寥寥几句的文字描述,都是经过计算出来的。

我们到底是如何“未卜先知”的?

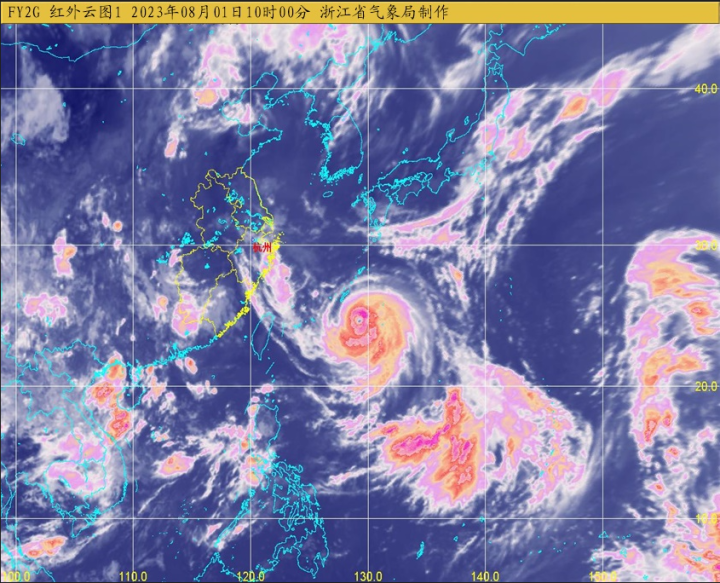

在浙江省气象服务中心高级工程师阮小建的电脑上,一个个呈现着白蓝相间云图的数值天气预报服务平台引起了潮新闻记者的注意,一组组有关台风的数据清晰可见。

“目前主流的方法,是通过从世界气象组织旗下的几个数值天气预报中心,在获取到特定时刻的全球气象观测数据后,将气象数据输入到数值预报动力天气学物理模型中,进行计算,推导出未来不同时刻全球三维的大气环流状态。”阮小建说,世界气象组织要求各国气象部门在每天北京时间8点(世界时0点)和20点(世界时12点),同一时刻开展全球不同地点的立体化气象观测,用于全球气象数据交换。

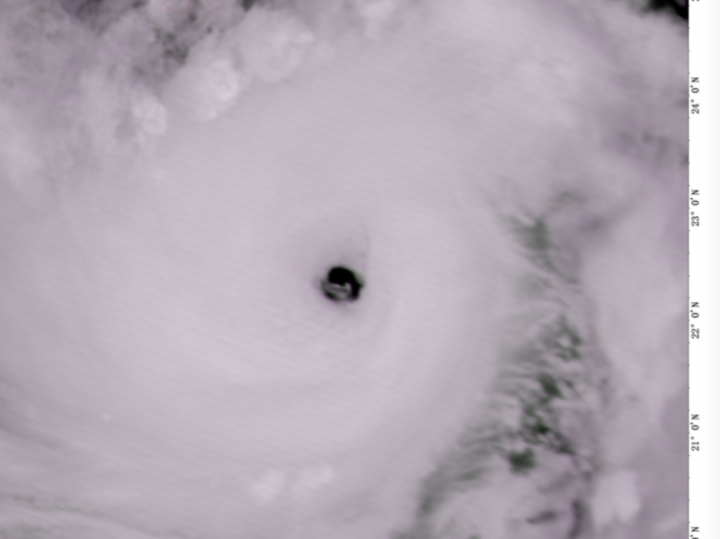

气象专家一般会将热带气旋中大气压最低点作为台风中心位置(即台风眼)的标志性参数,再结合风向、风速等其他参数,从而判定台风中心位置和未来路径。

当然,在台风路径预测上,各国并不统一。

目前欧洲、日本、美国等国各有各的模型,我们中国也有自己的数值预报模型。在我们国家还有一种叫台风路径集成预报模型更受预报员欢迎,因为它的预报平均误差更胜一筹——就是在综合各家意见的基础上,根据各家前期对预报台风路径预测的准确率,配比未来台风路径预报权重系数,从而形成一种综合的台风路径预报计算模型。

“随着对天气形成原理认知提升,卫星、雷达数据的广泛应用,全球气象观测水平和观测密度不断提升,以及不断增强的巨型计算机计算能力,目前,我们对台风路径的预测误差已可以缩小至70千米以内。” 阮小建说。

相比如今的数值天气预报,过去的台风路径预报,全凭预报员的个人经验作出的延伸预报,属纯“手工分析”。

“你能想象吗?最早的时候地面、高空气象图都是手绘的!”浙江省气候中心高级工程师毛燕军今年56岁,30多年前他刚工作时,台风没有名字,还只有编号。当时的气象技术十分有限,卫星云图的图像要好几个小时才更新一次,而且照片都需要人工洗出来。

“现在,高阶气象卫星能清晰地显示台风中心位置、强度,卫星云图每半小时或1小时就更新一次,还有各种加密观测,台风的预警时间也大幅度提前。”毛燕军说,各种监测手段,犹如编织了一张“天网”,能把台风的一举一动尽收眼底。

原来幕后推手是它:

这位又爱又恨的“大佬”

“你玩过陀螺吗?”说到台风的移动,阮小建突然问了潮新闻记者这么一个问题。在他看来,玩陀螺时,给它一鞭子,它才会向某个方向移动和加速,而当陀螺稳定时,它则大多是停在原地。台风也是如此。

无论是循规蹈矩,还是“魔鬼步伐”,台风自出生到消亡的生命过程中,有引路的“贵人”、有拦路的“老虎”,也有“队友”的相爱相杀,最终成就每一个台风独一无二的个性。

总而言之,受自身结构以及副热带高压、南亚高压、冷空气、西风槽系统,以及多气旋相互作用等外部多种因素相互影响,台风并不能随心所欲地走位——这些外部环境因素,正像是抽在台风身上的“鞭子”。因此,台风一出生便是“身不由己”的。

“副热带高压可以说是台风又爱又恨的摆渡人。”阮小建打了个比方。

副高是夏季亚太地区大气环流的主导者之一,南方的一切天气行动都得听从它的号令,台风那么强,也得听它的!

它边缘气流的走向,决定了台风未来的移动方向。这气流就像一条奔腾的河流,而台风就像是在河中行进的船,虽然台风会因自身的内应力产生朝某个方向移动,但这个动力几乎可以忽略不计,台风只会乖乖地听从副高的调遣,或西行或西北行,亦或是北上转向。

如果副高很稳定,台风就比较“听话”。但实际情况往往不是这样,副高东退、西伸、北抬、南落以及断裂、合并等,都会相应地影响台风的走位。因此,在气象专家看来,要想准确预测台风移动路径,报准“副高大佬”的动态是关键。

拿 “卡努”来说,原以为“瞄准”浙江而来的它,突然就来了个急刹车,偏转角度北上,移动也变得慢吞吞。究其原因,还是在于处于其北面的副高开始撤退,令原本方向明确的它,一时之间也无比“迷茫”了起来。

“目前大陆高压和太平洋上的副高连成一片,在北方形成高压坝,但未来受弱冷空气侵入,高压坝就此将出现断裂,于是副高就会向东撤退。这样,原本一路西行的台风将进入一处‘三不管’地带。说到底,再强大的台风它也就像个孩子,没有了领路人,它都不知道何去何从了,它放慢脚步,左顾右盼。经过各个天气系统的一番较量后,最终海上的副热带高压拔得头筹,又成为了‘卡努’的领路人,‘卡努’就沿着副高的边缘北上转向了。”阮小建用一种拟人化的手法,形象描绘出了“卡努”未来几天的“心路历程”。

在阮小建的印象中,去年对台风“轩岚诺”的“V型”路径的准确预报,就与对副高的精准预报密不可分。

前期,“轩岚诺”受到其北侧带状副高的影响,“轩岚诺”稳定西行,当走到台湾以东洋面后,副高断裂成东西两段;此时,原先引导它的海上副热带高压减弱东撤,不带它玩了,于是“轩岚诺”只好改换门庭,拜了其西侧大陆副高的码头,听从它的号令拐弯南下;而之后随着大陆副高的周期性减弱和海上副高的周期性增强,海上副高重新夺回对“轩岚诺”的控制权;此后,“轩岚诺”在海上副高西北侧东南气流的引导下调头北上转向,于是走出了一个 “V”型魔鬼步伐。

“对‘轩岚诺’路径每个细微变化都预报出来了,除了得益于对副高变化的精准预报,也有点好运气的加持。”阮小建笑着说。

西湖边 里尔 摄

AI、超算逐渐落地

“天有可测风云”不再是梦想

据公开的资料显示,2001年之前,我国仅开展台风48小时预报业务;2003年,我国24小时台风路径预测误差为190公里,约等于台湾海峡北口宽度;2022年,这一误差已缩减到70公里左右。

无论是常规路径还是奇异路径,每一个台风都不可能只受到一个系统的影响。正是在多系统共同作用下,台风变得行踪不定、难以捉摸,给预报工作带来极大挑战。

目前,我国的天气预报采取统一发布制度,台风路径预报也不例外。而在官方预报之外,社会上AI、超算等诸多科技感满满的力量也逐渐加入到台风路径预报队伍中来。

AI技术,特别是大模型的发展,其辅助天气预测的实际应用逐渐落地。

上海人工智能实验室(上海AI实验室)基于原创研发的风乌气象大模型对今年第5号台风“杜苏芮”路径进行预测,实现了准确预报。

基于7月21日-7月27日多个起报时刻预报路径及台风实际路径对比,风乌提前24小时误差值为38.7公里,精确度优于气象预报国际权威机构欧洲中期气象预报中心(ECMWF)的54.11公里,美国国家环境预报中心(NCEP)的54.98公里;提前120小时预报数值对比显示,风乌误差值为121.4公里,明显优于ECMWF的293.8公里以及NCEP的826.5公里。

据之江实验室智能超算研究中心高级研究专员张峻溪介绍,运用传统方法,通常预报3天的气象结果,需模拟几个小时,对未来一天的天气预报,也需要一两个小时;而AI参与气象预测工作后,针对某个特定的预测需求,在计算模型训练好之后,仅用几秒钟就可以完成推理任务。此前,《自然》刊发的一篇论文显示,气象AI大模型在单GPU上,仅需要1.4秒就可完成5天的关键气象参量的有效预报。

“具体到台风路径预测中,AI技术可以极快速地计算出台风风眼的未来位置,提高预测的时效性。借助超算的算力,AI算法还可以同时运算几十上百个集合预报任务,将这些预测任务的结果进行分析归纳,从而提高预测的准确性。”张峻溪说。

任何事物都有其发生、壮大及衰亡的过程,台风也无出其右。人类对天气的认知正在逐步深化。在阮小建看来,随着这些AI预测模型的成熟,未来或许同样有望纳入预报的业务化体系中,让“天有可测风云”不再是梦想。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。