陈少华在课堂上。 受访者供图

4张大桌,一台激光切割机,4台3D打印机,各种手工小物件摆满架子……宁波市海曙区月湖街道梅园社区的巷子里,藏着一个“21世纪车间”。这里没有机器声隆隆,“车间主任”则是一名小学老师。

从2020年开始,宁波镇明中心小学信息科技教师陈少华,以“物联网+人工智能”启蒙为主要内容,在此开启了他的科普公益课。课程面向周边社区的孩子们,陈少华自掏腰包,购买工具、器材,自制教具,给孩子们展示各种科学原理。

四年来,“21世纪车间”成为当地孩子课外最记挂的去处。陈少华已累计上课三十余次,服务人数达3000多人。

守护孩子们的好奇心

在“21世纪车间”一隅的办公桌前一坐下,陈少华便热情地递来一盏热茶,茶杯下的茶垫和一旁带花边的托盘都有着相似的质地。

“这些杯垫和托盘都是我和学生们通过激光切割的方式做的。”陈少华指指旁边一台台的设备——在这里,孩子们的各种奇思妙想落地成了一件件实实在在的精美作品。

除了家常小物件,在这间小小“车间”里,还有更多与人工智能、物联网相关的科技感满满的“产品”。

车间内陈列的作品。 记者 黄慧仙 摄

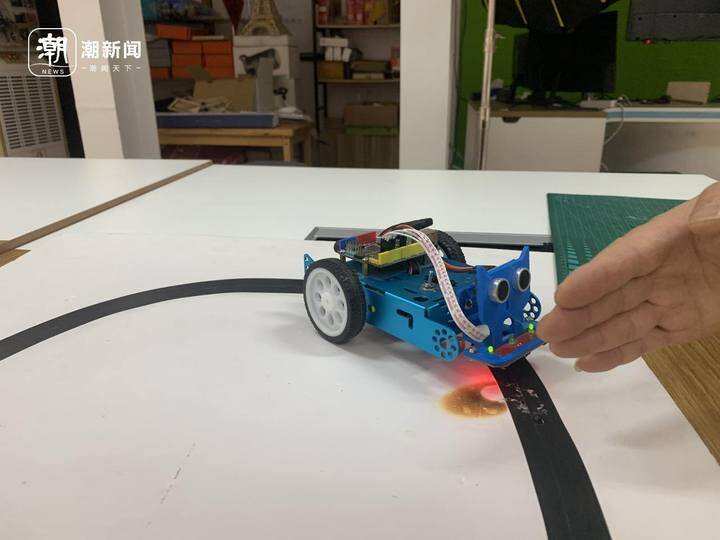

“这是基于物联网的智能小车,在行使过程中它能‘聪明’避障,在此基础上安装不同传感器还能叠加不同功能”“这是智能小屋,对着它说话,它能根据你的不同指令作出诸如‘开空调’‘拉窗帘’等不同反应”“这是我们做的收音机,根据调频能收听不同电台的节目,又美观又实用”……介绍起这些与学生们一起完成的作品,陈少华如数家珍。

在三十多年的教学实践中,陈少华发现,很多孩子缺少动手能力,尤其是对科学技术类的兴趣不大、手动不勤。为了更好守护好孩子们的科学心,2020年1月,在海曙区政协和区科协的帮助下,陈少华在梅园社区找到了一个85平米的免费空间。

陈少华不仅自己设计课程,还自掏腰包13万余元,购买了3D打印机、机器人教学套件、儿童木工机床……就这样,一个可容纳40人开展教学活动的青少年科普实践基地建起来了。

车间内的3D打印机。 记者 黄慧仙 摄

从那以后,陈少华成了一名名副其实的“车间主任”,他几乎把所有的业余时间都花在公益科普上。

虽然公益科普课为每月一次,但每次科普活动前,他总要花上一周左右的时间备课,还将自己研发的省级义务教育精品课程《物联网+STEAM》融入到“车间”的科普课程中。从作图到设计,再到电子元器件改造等,陈少华会将课程的每个环节都提前试验一遍,以保证这些材料能顺利完成组装,并适合小朋友上手操作。

让孩子们在自己动手的过程中掌握知识,是陈少华一直坚持的教学理念,也是他把教室命名为“车间”的原因。

“从生活中发现问题,并提出相应的技术方案加以解决,在实践中拓展知识面,提升表达能力和动手能力,我相信这是激发小朋友科学兴趣的好方法。”陈少华说。

教学模式圈粉无数

从第一堂课上稀稀落落的十多名学生,到如今一堂课名额几百人“抢”的火热景象,陈少华的教学模式,早已在师生群体中圈粉无数。

“陈老师,我来拿份最近课程的模型配件。”采访间,家住附近社区的居民张学和就兴冲冲地走进“21世纪车间”呼喊着陈少华。张学和的外孙原是镇明中心小学学生,后因父亲工作缘故转去北京上学。虽有上千公里之遥,如今正上小学三年级的外孙却仍记挂着“21世纪车间”的课程,时常嘱咐外公关注陈老师的课,并通过线上学习的形式,几乎堂堂不落地完成。

能避障的智能小车。 记者 黄慧仙 摄

像这样的“铁杆粉”,在陈少华的课堂上并不少见。

汪女士与陈少华是多年好友,自观摩过陈老师的课程后,她便放心地将儿子曹智源“托付”给了陈老师。

汪女士告诉记者,儿子从小动手能力就很强,之前就在校外上过乐高搭建的课程,但课程体系呈现封闭性。而陈老师的课程并非纯粹的编程课程,也不制造KPI考核压力,在锻炼孩子实际动手能力的同时,也给了他更多发展的可能。

“小学阶段,培养孩子对学习的兴趣和热情很重要。”汪女士说,今年,儿子和同学在制作一件人工智能相关的参赛作品时,起初没有调试成功,两人便找到陈老师共同寻找解决方案。作品虽然最终未能获奖,汪女士却并不沮丧:“发现问题,并积极解决的过程,我觉得比参赛结果更重要。这也正是陈老师教育理念的体现。”

润物无声间,如今已是宁波市海曙外国语学校五年级学生的小曹先后获得第十八届宋庆龄少年儿童发明奖(宁波赛区)发明作品项目小学组一等奖,宁波市第六届中小学生创客大赛一等奖等荣誉。

现在,有越来越多的人加入了“21世纪车间”的公益团队,不少爱心人士还给车间捐款,来减轻陈少华的经济压力。

“之前孩子因为没抢到上课的名额哭了。后来他知道是因为材料不足,就把自己的压岁钱捐了出来,让老师多准备一点材料。”家长骆丽珏说。

从手工制作的复古唱片机、电子钢琴,到如今正在申请专利的人工智能收作业机器人,上课一年间,骆丽珏在儿子苏颢敏身上惊奇地看到了许多变化和可能性。

“未来,我想成为一名人工智能专家!”以前从没对科学表现出浓厚兴趣的小苏,如今却结结实实成了科学迷。

让教学实践的触角继续延伸

2022年,“21世纪车间”升级为海曙区政协“童心梦课堂”委员工作室。同时,依托宁波市科协等社会各界的力量,陈少华的公益科普课堂走进学校、社区、乡村,青少年科普的道路越走越宽。在杭州亚运会等体育赛事期间,陈少华还积极开展宣传演讲活动,传达新科技的设计原理和发展前景,推出很多特色课程。

作为基层科普工作者,陈少华还成为“典赞·2023科普中国”基层和社会科普人物的唯一提名人选。

坐在直播间的陈少华。 记者 黄慧仙 摄

在“21世纪车间”的北面一侧,布置着两盏落地大灯和一方长桌,桌子后方还支起了一屏绿幕——尽管开课频次增多,但陈少华还是觉得不够,通过直播的形式,他希望将这门科普公益课传播得更远更广,让科学的力量影响更多孩子。

去年年初,“童心梦课堂”委员工作室联合海曙“曙之光”公益团队,首次尝试“1个主会场+4个分会场+N个家庭亲子分会场”的联动形式开展风筝制作教学直播课堂,近200名学生在月湖街道、望春街道、高桥镇等多个场地同时动手制作风筝。最近,直播课堂又开展了科技点亮童心梦公益普惠行动,是一场针对孩子们暑期生活的“应景式”科普。

在陈少华看来,这是他的科普公益课的一个良好开端。“下半年,我还打算开设更多包括智能驾驶、物联网等在内的人工智能相关的课程,带着孩子们徜徉科学海洋时,能激起一二朵兴趣的浪花,便是作为老师的成功了。”陈少华说。

一位教育家曾说,教育的本质是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。窗外雨声潺潺,“车间”内,陈少华注视着墙上贴着的一张张孩子们笑脸的照片,心中早已生出更长远的期许。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。