每一年,浙江大学竺可桢奖学金都备受关注,不仅因为这是浙大校设最高层次奖学金,而且每年评选人数有限,本科生12名,研究生12名,在学霸中挑选佼佼者,堪称“神仙打架”。

近日,浙江大学2023-2024学年本科生竺可桢奖学金名单新鲜出炉,12名本科生中,潮新闻记者发现了9个浙江身影,其中3名女生来自杭城同一所高中——杭州第二中学。

之前潮新闻报道了毕业于杭二中的3位男生,在第48届国际大学生程序设计竞赛全球总决赛(ICPC World Finals)中拿到冠军,创下ICPC各届比赛中冠军全部来自同一所中学的历史,而这次凭实力出圈的,则是三位女生。

12人组成“学神天团”,堪称“六边形战士”

说起竺可桢奖学金,了解浙江大学的都不陌生。自1986年设立以来,它就是校设最高层次的奖学金。全校每年仅评选出12名本科生、12名研究生,为的是激励学生发扬“求是创新”作风,培养品学兼优,具有实事求是、严谨踏实、奋发进取、开拓创新精神。

要知道,能考入浙江大学的都是各个省份的硬核学霸,以本科在校生2.9万多人为基数,从中挑选出12人,竞争激烈程度可想而知。

每一年的获奖者,履历都非常亮眼,有的一举包揽各项奖学金,有的以第一作者身份发表SCI,有的科研经历丰富,有的热衷社会工作……他们中很多都是大家口中的“第一名”,而且还是“时间管理大师”,把大学生活过得丰富多彩。

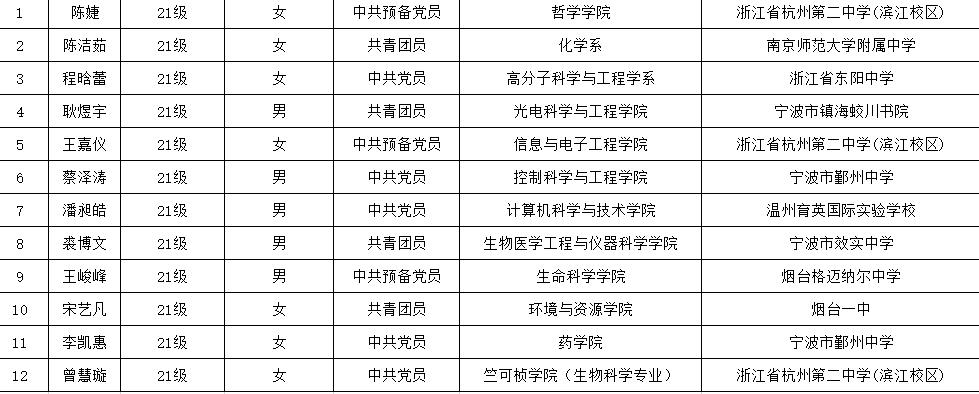

经过前期综合评定,今年本科12位竺可桢奖学金获得者名单新鲜出炉——

图片来自浙江大学官网

12位获奖者都是21级学生,目前就读大四,其中男生5人,女生7人。12人中,一半来自竺可桢学院。

他们到底有多优秀?看完简介,“多边形战士”就是最好的总结——

来自应用生物科学(农学试验班)的女生宋艺凡,现就读于浙江大学环境与资源学院农业资源与环境专业,本科生的她就分别以共一、二作、三作身份,发表SCI论文3篇;主持2024年国家自然科学基金青年学生基础研究项目(本科生)一项,并受国家自然科学基金委员会邀请,作为全国首批20名特邀本科生,参与“第四届青年科学家50²论坛”。

图片来自浙大竺院官微

来自工科试验班(竺可桢学院图灵班)的男生潘昶皓,现就读于浙江大学计算机科学与技术学院人工智能专业,专业方向为音频生成和多模态人工智能。他拿过国家奖学金、浙江大学一等奖学金等多项奖学金,参与过国家重点实验室的相关课题,参加过国家级大学生科研训练计划(SRTP),以共同第一作者(第二)身份在人工智能顶会NeurIPS(CCF-A类)上发表论文。

图片来自浙大竺院官微

9人来自浙江,3位女生毕业于同一所高中

在12位获奖者中,潮新闻记者还发现了一个亮点——浙江学子比例很高,两位毕业于宁波市鄞州中学,还有来自浙江省东阳中学、宁波市镇海蛟川书院、温州育英国际实验学校、宁波市效实中学的学子。

最多的是毕业于杭州第二中学的学生,有3位,而且都是女生。

总共加起来,12人中有9人毕业于浙江不同的高中。在大学里,这些浙江学子在各自领域闪闪发光。

本科12位竺可桢奖学金获得者毕业高中

浙江大学哲学学院哲学专业的陈婕,毕业于杭州第二中学,进入大学第一年,在人文大类495人中位列第一,而且连续三年稳居第一,连续两年获得国家奖学金,共取得24项个人荣誉。

陈同学的奖牌,是她优秀的缩影——6枚奖牌,2金1银3铜,分别来自全国大学生数学竞赛、浙江省大学生高等数学竞赛、浙江大学写作大赛、全国大学生英语能力竞赛、国际中文辩论锦标赛。

此外,她还加入了浙江大学-卢森堡大学AI与推理联合实验室,翻译中外合作顶会文章4万余字;加入每日中华名画团队,参加中国历代绘画大系宣讲,从佛教中国化到衣食住行,历时183天宣讲16次辐射700人次……

陈婕

曾慧璇是陈同学的高中校友,目前就读于浙江大学竺可桢学院医学试验班(临床医学八年制),本科专业为生物科学,累计15门功课满绩,获国家奖学金、浙江大学一等奖学金,但优秀的不止学习——她已经参与发表3篇SCI论文,而且科研经验很丰富,主持国家自然科学基金青年学生基础研究项目(本科生)、国家级创新创业训练项目和竺院自然科学基金重点培育项目。

曾慧璇

王嘉仪也是毕业于杭二中,就读于浙江大学信息与电子工程学院微电子科学与工程专业,已获得本校信电学院直博资格。

王同学连续三年排名学院第一,37门课程获得满绩,三次获国家奖学金,还曾获得蓝田学园“十佳大学生”、华为奖学金等奖励荣誉。

她的另一大亮点,是积极参与公益服务活动,志愿时数超过450小时,多次参与留守儿童支教、学长答疑、医院引导等志愿服务。

王嘉仪

回忆母校,她这么说——

三位女生来自同一所高中,这并非偶然。潮新闻记者特地找了陈婕同学聊了聊,说起母校,她满是感恩。

陈同学在杭二中时,就读于文科班,不过选考了历史、政治、生物三门,属于“非典型文科”。

“文科理科我其实都很喜欢,当时选考很纠结,杭二中的分班制度非常好,有文有理,能让每位同学选择自己喜欢、合适自己的选考搭配。”虽然是文科生,但陈同学在高中时参加过化学、数学等理科竞赛,“学校很支持我们多元化学习,对我文、理科思维的培养很有帮助。”

因为高中文理兼备的学习,进入大学后,陈同学选择了专业编号“0101”、涉及面广泛的哲学专业。

而高中到大学,陈同学觉得培养模式很相似,所以自己衔接适应非常快。

“我们高中有很多社团活动,比如微电影比赛,我选择了金岳霖先生作为研究对象,进入浙大学习逻辑学时就非常亲切。”陈同学眼里的杭二中,开放自由,比如高一每位同学都有选修课,她当时选择了中国历代诗歌,有不同语文老师来上课,“这和浙大通识课程培养模式也很像。”

这次能获得竺可桢奖学金,陈同学总结——既是意料之外,也是情理之中。

陈同学说,进入大一时,她就很羡慕那些获奖同学,也暗暗立下目标。“评选有一些硬条件,对国家奖学金或浙大一等奖学金有要求。”有了清晰目标后,也激励她更加自律、努力。

陈同学也很感谢身边的榜样。

在杭二中时,自己身边就有很多值得学习的同学,高一参加“生物课本纠错”活动时,组队合作的队友,已经在北京大学求学;这次跟她一起获得竺可桢奖学金的曾慧璇,从高中到大学,都是值得她学习的强者。

目前,陈同学已经保送复旦大学哲学系研究生,我们也请她给学弟学妹一些建议——

首先是规划时间的能力。陈同学不会因为学习把自己逼太紧,而是搞清楚什么时候该学习,什么时候要放松。拿奖学金、参加社会活动、从事项目研究……陈同学很忙,但也会练字、插花,让时间慢下来,让心静下来。

另外,她鼓励每个人都要有尝试新领域的勇气。比如初中参加演讲比赛,大学参加数学竞赛,的很有意义,人生有无限可能,值得多多尝试。

最后一点,是陈同学对自己的期望——积极向外探索,得到全面发展。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。