风电场运维班组走出机舱,开展高空作业。 通讯员 吴昱燊 摄

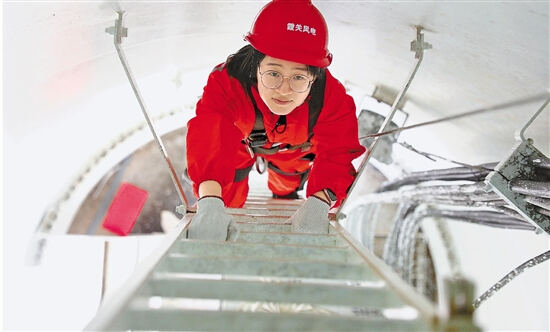

记者攀爬风机。 通讯员 吴昱燊 摄

浙江在线2月7日讯(记者 谢甜泉)刚刚过去的春节假期,霞关风电场的风机运维人员坚守一线,确保设备安全运行,在大风季节达到最佳状态。忙碌,是他们每年春节最特别的年味。

霞关风电场是浙江省最南端的海岛风电场,位于温州市苍南县霞关镇北关岛。这里风能资源丰富,全年可利用的有效风速时间有200多天,是一个绿色能源宝地。从2009年安装第一台风力发电机开始,如今这里已经有了23台风机,每年发电量可达4500万千瓦时,相当于节省了约13230吨标准煤的消耗。目前,已累计输送5.35亿千瓦时绿色电力。

正值风力强劲的冬季,我来到这里,在离风最近的地方,跟着风电场运维班组,当一天见习组员。

爬上50多米高的风机

在霞关镇码头坐上快艇,听着海浪的拍击声,约20分钟后,我来到了与霞关镇相距约4公里、浙江省最南端的海岛风电场所在的北关岛。

这里如海上绿洲,一座座大风车屹立,风叶迎风转动。

我换乘风电场运维班组组长林青山的皮卡车,去为风机做“体检”。放眼望去,岛上荒草自由生长,俱是未开发的天然模样。一路上车子不断颠簸,约10分钟就到达如擎天柱般高高耸立的8号风机塔前。该风机已停机,切换至检修状态。

站在风机前,带着潮气的寒冷海风,吹在我的脸上,有些刺骨。我穿上林青山递来的工作服,戴上防护手套、安全帽,才感到些许暖和。

林青山打开位于塔筒底座的一扇小门,跟随他进入塔筒内部,我看到一个装配着各种电气元件的控制柜。在他的指导下,我打开屏幕,不一会儿,一份关于温度、压力、风速、风向等数据的“体检报告”就出现在眼前。快速浏览后,林青山敏锐地发现,齿轮油温度有些偏高。

“齿轮箱的温控阀、冷却风扇可能出了问题。”林青山思索片刻给出了初步“诊断”。便准备登上50多米高的机舱顶部,进行深入检修。

作为浙江最早的一批风机,舱内并没有电梯,只有最原始的爬梯,要靠着手脚爬上约20多层楼房高度的机舱。

“攀爬前,要确保把防坠器扣在爬梯边的导轨上,才能保障你不会下滑。”林青山检查好我的安全衣,叮嘱要注意安全,便开始登上直梯,向我演示爬梯技巧。“你看,屁股和背要贴在塔壁上,这样爬起来手脚不会太累。”林青山一边讲解一边攀爬,不到1分钟就登上了塔筒的第一层平台。

我忙将防坠器扣到导轨上,跟随其后往上攀爬。有点像是在攀岩,相比林青山的娴熟,我十分不利索。

上塔之前,我已经做好了心理准备,却没想到攀爬比想象中难得多,刚爬了5米,拽着直梯的手开始发颤,手脚都有些酸疼。一开始信誓旦旦能登顶的“满腔热血”瞬间被泼了一盆冷水。“不能半途而废。”我在心里给自己打气,手脚继续发力,顺利登上了第一层平台。

“体力还行吗?能坚持吗?这里才爬到三分之一。”林青山看着有点气喘吁吁的我,有些放心不下。“没问题。还能继续。”我回答。

继续往上,我似乎摸到了点窍门,攀爬的姿势慢慢校正了过来,手臂也少了刚开始的拉拽感。正当我沾沾自喜之时,却发现越往上不仅塔筒越来越窄,塔身也开始摇晃起来,我的腿又不自觉开始颤抖。

“风变大了,我们在第二层稍作休息。”林青山拉着我,一起登上平台。此刻,我能清晰听到“呼哧呼哧”的海风声环绕着风机,而风机正随着海风有节奏地抖动着。也许是第一次爬,晃动带来的眩晕感,让害怕和无力再次涌上我心头。

相比我的慌张,林青山显得淡定很多。“风一大就会晃,顶部会更明显,但风机内部很安全。”林青山对此已习以为常,他转头鼓励我说,“你已经很不错了。我第一次爬风机的时候,心里很慌,脚抖得不行,生怕一脚踏空,真的从来没在五六十米的高空作业过。现在爬上来只要一首慢歌的时间。”

“风电医生”不好当

登上最后一节塔筒,我们沿着辅助梯攀爬进入位于塔顶的机舱。我环视四周,逼仄的空间里,密布着各种管路和设备,结构十分复杂。

“风机就像人的身体,平时要好好照顾,偶有生病时需要悉心治疗。”林青山介绍,风机从外部看平平无奇,内部却包含2000多个零部件,任何一个零件出问题,都会影响它的健康运行。根据温度异常的“体检指标”,林青山先来到齿轮箱过滤装置前,我帮着打下手一起打开过滤装置后方的小盖子进行检查。我们发现,是温控阀老化失效,致使齿轮油冷却风扇没能及时启动,进而让齿轮油温升高至报警停机的温度。同时,在检查时,我们还留意到,齿轮油过滤器内积聚了许多因齿轮箱内齿轮间磨损而产生的铁屑,这些铁屑也需要及时处理。

“我把吊机放下去,今天上面风很大,准备好防风绳把温控阀、滤芯等工具送上来。”“好的,收到。”确认“症状”后,林青山指导我通过对讲机,告诉在地面等候的运维班组组员胡齐民相关“治疗”事项。

“准备接收工具。”很快,一个装着器材的大袋子就从风机底部传送到了顶部机舱。我们拿出扳手等器材,开始处理铁屑,更换温控阀、齿轮油滤芯等零件,测试反馈信号等工序。

这些工序换到其他场合都不复杂,然而机舱空间狭小,两个人在设备前连转个身都有些费劲。为了确保治疗无误,每一个环节我们都细致操作,及时复查。经过2个多小时的对症治疗,风机故障消除,我开心地为林青山竖起大拇指。

培养更多的追风者

“还没结束,我还要去一趟机舱外,趁着天还亮检查下风速仪、风向标,这样巡检才完整。”说完,林青山已经麻溜地系上安全绳,打开顶部舱门,争分夺秒翻出舱外。

我从顶部探出头,只见此刻的海风不停钻进林青山的裤腿、衣缝,拍打着他。“风向标正常,没有覆冰,风速仪及支架都正常……”检查完毕,林青山小心翼翼地回到机舱内,纵使习惯了凛冽寒风,他也忍不住打哆嗦。

出了塔筒,我们继续出发前往下一台风机进行巡查。为了确保霞关风电场23台机组正常运转,每周要巡检一次,9名运维人员每年人均登塔140多次,攀爬的高度约等于登顶珠穆朗玛峰1次。

沿海气候条件相对复杂,总会时时刻刻碰到难以预料的情况。“所以,要当好风电设施维修的‘全科医生’,要掌握好更多的技能。”对于这一点,林青山深有感触,一路上他与我分享起风电场的故事。“我们最久一次待过10多个小时,一直到晚上12点干不动了才下来,第二天再继续上去。”

回到风电场,林青山带着我走进一个堆满零部件的房间。“除了一些新件,还有不少是从风机上拆下来的旧件、坏件。”林青山拿起风扇递给我说,这些都是技术骨干留下的“教具”,供年轻员工操作练手。

“要想成为一名合格的风电‘医生’,首先要对风机的构造熟稔于心。”林青山是浙江省第一批风电专业的毕业生,已经在风电场工作了10多年。他告诉我,过去风机技术掌握在厂家手里,单单看风机说明书和各类图纸,就有上百页,需要花费大量时间精力才能融会贯通。

为了帮助新员工快速入门,如今林青山会化繁为简,从原本厚厚的图纸上,挑出“骨骼”“经络”“心脏”等关键部位和信息,教授给组员。“学校学习的理论知识和工作之后的实操差距还是蛮大的,这也是老技术骨干师傅传下来的经验。”

听到组员陆续回来的脚步声,身为组长的他马上召集组员来一起交流技术,讲一讲各风机的状况。我主动当起小助手,将大家的讨论记录在册:“风机似乎有口哨声音”“要注意看看叶片是否有开裂,叶尖有没有收到位”“叶片螺栓、液压油管都要注意更换”……

大家你一言我一语互相答疑解惑。林青山乐见其成。“检修工作就是一个不断学习积累的过程,实践多了,总有一天,也成师傅了。”林青山看着我认真记录打趣道。

国家《“十四五”可再生能源发展规划》提到,2025年,可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右,风电发电量将实现翻番。朝着这一目标,“林青山们”还在风电场上“追风”而行。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。