志愿者团队把修复完的遗物交到烈士家属手中 贺元凯/摄

“来信奉收,所命返事,刻未能如愿。我觉有家信来家,亦如同我之回来一样……”清明前夕,河南许昌85岁老人袁秋霞颤抖着接过一封泛黄的家书,听着宁波财经学院“我为烈士修遗物”大学生志愿者黄裕彤清亮铿锵的声音念出她父亲袁松鹤烈士留给家人的书信,不禁潸然泪下。

这封跨越75年光阴、辗转新疆、浙江、河南三地的烈士遗书,在宁波财经学院师生手中得以“重生”,不仅缝合了岁月的裂痕,更串联起一场横跨时空的信仰传承。

实验室里的“时光裁缝”

曹明,宁波财经学院文化遗产专业教师,曾参与汉阳陵陶俑、西安唐皇城墙遗址等重大文物保护项目的材料学博士,如今在宁波财经学院从事文物保护教学。2019年夏天,他的学生们在寻访烈属时发现,许多烈士遗物因岁月侵蚀变得支离破碎。于是,师生决定发挥专业所长,发起 “我为烈士修遗物” 项目。六年间,160余件烈士遗物在他们手中重获新生。此刻,摆在修复台上的袁松鹤家书,正经历着最精细的修复工序。

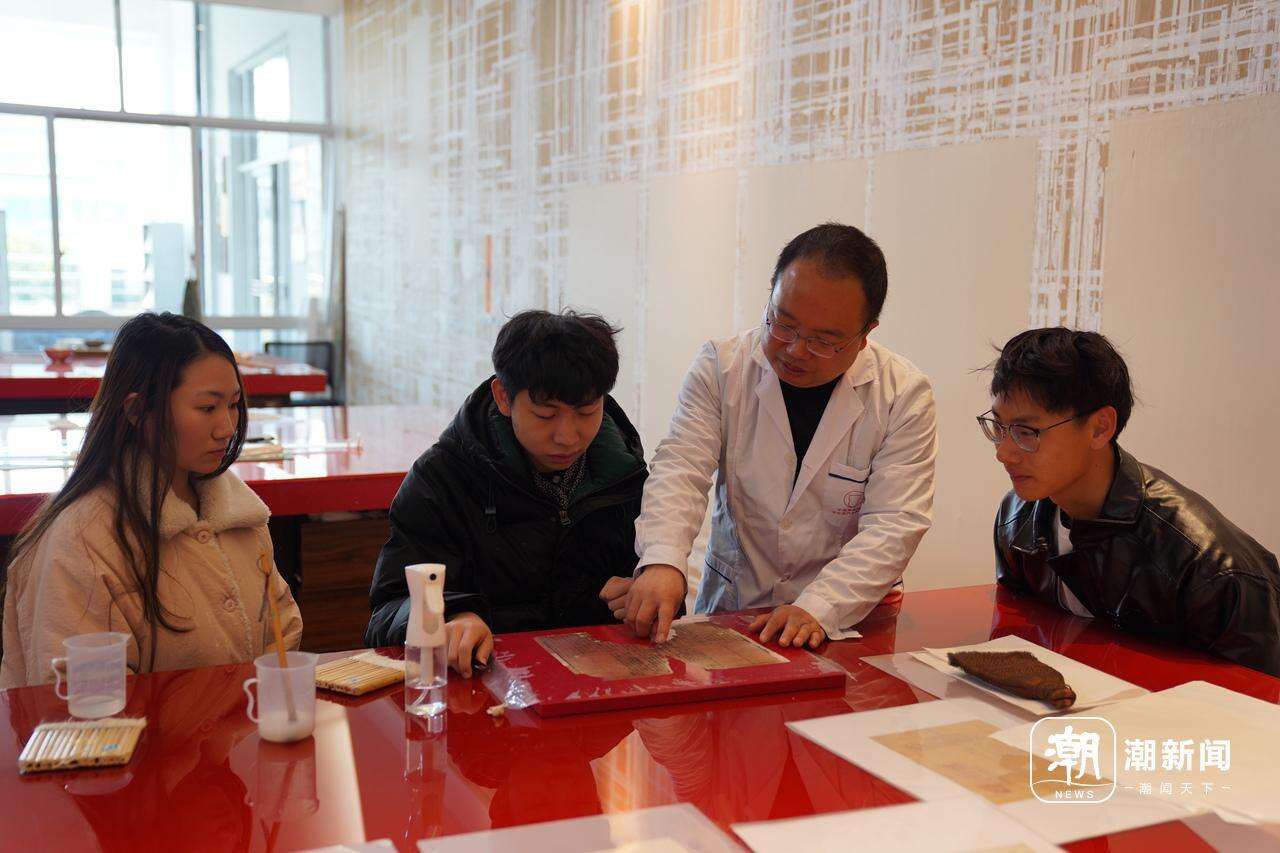

曹明在实验室指导学生修复古籍 贺元凯/摄

曹老师回忆说,去年9月30日,也就是中国烈士纪念日,“我为烈士来寻亲”公益项目发起人孙嘉怿来到宁波财经学院,从新疆哈密烈士陵园带来了7件属于烈士袁松鹤的遗物,希望他能带领团队成员对包括烈士证明、贺年卡、书信等遗物进行修复。也就是从那时起,他们开始了这项修复工作。

在一笔一刀的雕刻中,在一字一句的修复里,师生与几十年前浴血奋战的年轻人“相遇”,在精神上有了更深的共鸣。“从这些字句里,仿佛能触摸到烈士的呼吸。”参与修复的学生黄裕彤感慨说,“红色文物的修复不仅是技术活,更是一场与历史的对话。”

千里归乡路

3月16日,宁波财经学院包车护送7件遗物前往河南许昌。大巴穿越一千公里,修复完成的“红色文书”装在纸箱里,被安全带固定在座椅上,仿佛沉睡的归人。

袁家四代人的寻亲路,写满时代的悲欢。新中国成立前,袁松鹤回家时带着几名战友,全家连夜借粮才凑出一顿晚饭。母亲含泪责备儿子不该带外人回家,袁松鹤却安慰说:"将来解放了,日子就会好起来。" 没想到这一别,竟成永诀。

曹明为袁松鹤烈士家属读烈士家信 共享联盟·宁波 张培坚/摄

袁松鹤的母亲临终前仍在自责,“当年,家里没有粮食,我也不该责备孩子。狠心的儿啊,到现在也没有个信。埋在哪里了,大家一定要想办法找到。”

妻子王荷香直到1996年去世前还拉着外孙的手叮嘱 “一定要找到姥爷!”2021年,袁松鹤的妹妹袁爱香终于在中华英烈网发现哥哥的名字,七十多岁的袁爱香在女儿和侄外孙杨成伟的陪伴下来到新疆哈密烈士陵园。在刻有184名烈士姓名的英名墙前,看到“袁松鹤”三个字时,袁爱香失声痛哭:“寻找了70年,终于找到了为国捐躯的哥哥。”

袁家院落里,杏花簌簌飘落。袁松鹤的女儿袁秋霞用河南方言反复念着爷爷对父亲的叮嘱:“公家事儿再小也是大事,家里事儿再大也是小事。”在场的人沉默聆听,久久不语,更有几名女生悄悄抹起了眼泪。

这封沉睡七十五载的家书自天山脚下启程,横贯三千公里山河,在东海之滨经巧手抚平岁月褶皱,终抵中原故土许昌,将烽火年代的赤子心音,轻轻安放于八旬老人的掌心。

(部分资料由新星融媒、宁波广电,以及受访者提供)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。