清晨,浙江大学医学院附属儿童医院的输液室撒满了阳光。90后护士戴凯丽俯身靠近一位三岁的小女孩,轻轻抬起孩子肉乎乎的手腕。

“宝贝,你今天的头发扎得好漂亮!”她晃了晃手中的卡通贴纸,声音像棉花糖般柔软,“我们让‘小蚂蚁’轻轻亲一下手好不好?”话音未落,针尖已精准滑入静脉,孩子还盯着贴纸上的卡通图案,穿刺便悄然完成。

这样的场景,是戴凯丽十多年护理生涯的缩影。从病房调岗至输液室之初,她曾将静脉穿刺简单理解为技术层面的重复操作,直至在实践中真切体会到,每一次进针角度与力度背后所承载的医者仁心与专业沉淀,也深刻理解到静脉穿刺未能一次成功时,凝结着多少家长的焦灼与煎熬。

戴凯丽在工作(受访者供图)

“别看简单的静脉输液,里面的门道不少。给小宝贝们打针,要更多的耐心和爱心。”如今的戴凯丽是科室公认的穿刺小能手。

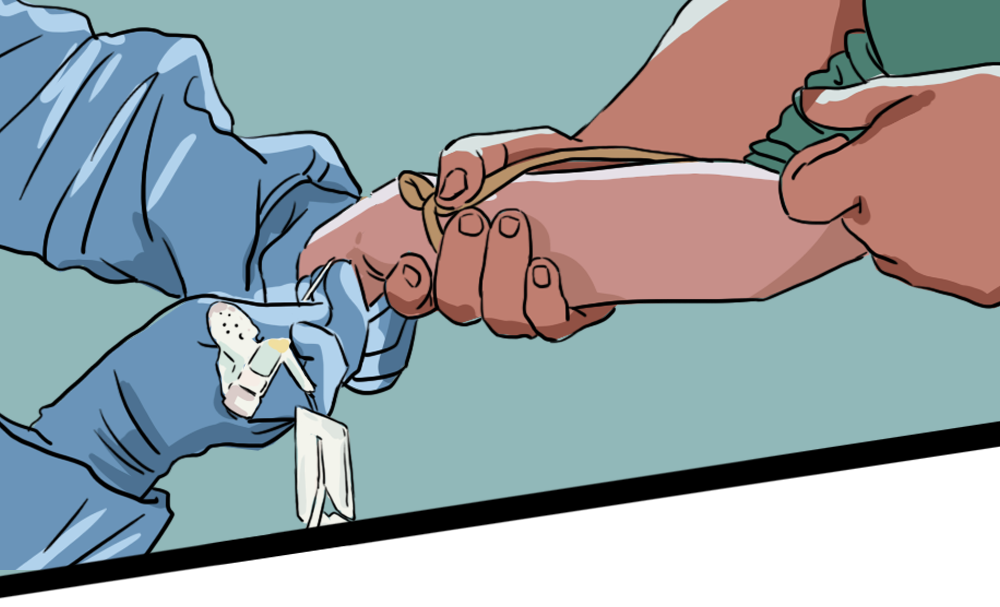

她说:“静脉不光靠眼睛找,还要靠指尖感受。”她时常将温热的掌心覆在孩子皮肤上,轻轻抚触血管走向。这种“视触结合”的技能,遇到困难静脉的患儿,大大提高了穿刺成功率。

去年,从病房转来一个特殊患儿——因长期治疗导致四肢静脉硬化,九次穿刺失败后,孩子蜷缩在妈妈怀里发抖。戴凯丽找了一圈,常规的头、手、脚等部位的血管都不太看得到了,最后她在手背上搓了又搓,摸了又摸,游走良久,确定穿刺的地方,针尖刺入后见到回血的瞬间,她松了一口气,成功了。孩子妈妈目睹了这一切,激动地泪流满面。

“哇,一针就搞定了,护士你真厉害!在老家扎了五针都没进,你们这里一针就成。”这样的赞叹,戴凯丽和同事们早已习以为常。

夏珊蓉 王喆/设计

浙大儿院输液室的护士们练就了快、稳、准的“武艺”,手上动作麻利,嘴上也不闲着,边做边嘱咐家长们各种输液注意事项——看牢孩子不要拔针,不要随意调节滴速,留意孩子的不适反应…… 目前,输液室首针平均穿刺成功率稳定在95%,这份骄傲成绩的背后,是护士们日夜勤学苦练,也是无数次失败经验的积累。“我们的技术练得越好,孩子就少受苦。”

作为科室Childlife项目负责人,每个月,戴凯丽还会和同事一起在输液室角落布置“游戏角”——绘本、积木、彩笔铺满桌子,挂着输液管的小朋友们围坐在一起读绘本、搭城堡、画彩虹,清脆的笑声给冰冷的输液室带来无数欢乐。

浙大儿院输液室的欢乐时光(受访者供图)

在浙大儿院,这样的温柔守护者遍布每个角落。

神经外科护士长虞露艳换上碎花护士服,带着化疗患儿跳康复操,放松心情;PICU的夏姗姗凭着十几年ICU工作经验练就“顺风耳”,能从仪器警报声的差异中预判患儿病情变化;骨科护士裘江英发明了防湿疹包髋裤,让术后患儿告别皮肤溃烂……这群白衣天使们用爱心和专业,将冰冷的医疗过程织成温暖网兜,兜住孩子们摇摇欲坠的勇气。

暮色降临时,戴凯丽结束了护理工作,摘下口罩,鼻梁上深红的压痕还未消退。她习惯性点开手机步数,又是日行万步的一天。这时,手机屏幕亮起,是儿子发来的语音:“妈妈,你下班了嘛,今天和我一样勇敢的小朋友有几个呀。”

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。