在护肤界,水杨酸是爱美人士眼里的“焕肤”用品之一,而在植物王国,它则是抵御病毒入侵时的“冲锋号”。这个看似简单的分子,它如何在植物体内形成,却困扰了全球科学家几十年。

浙江大学杭州国际科创中心生物与分子智造研究院研究员潘荣辉团队,联合浙江大学农业与生物技术学院园艺学科研究员范鹏祥团队,首次完整解析水稻、番茄、小麦、棉花等作物的水杨酸合成通路,这将颠覆学界的传统认知。

网页截图

北京时间7月23日,相关成果在国际学术期刊《自然》发表,浙江大学杭州国际科创中心生物与分子智造研究院的博士后王玉康、研究员宋书言以及浙江大学农学院2024级博士生张文轩为论文的共同第一作者。

意外反转,解开水杨酸的秘密

翻开《植物生理学》教材,你会看到这样的结论:“水杨酸是由苯甲酸经未知羟化酶催化生成”。这条源自1960年代的理论,在近30年成为学界的主流认知。

“水杨酸是植物体内关键的免疫激素,像一个‘冲锋号’,可以动员植物自身防御力量来抵抗病菌。”王玉康解释道,“解析它的合成途径是科学界的重要目标,一旦掌握这条通路,我们就能更精准地调控水杨酸水平,帮助植物更有效地抵御病原体入侵。”

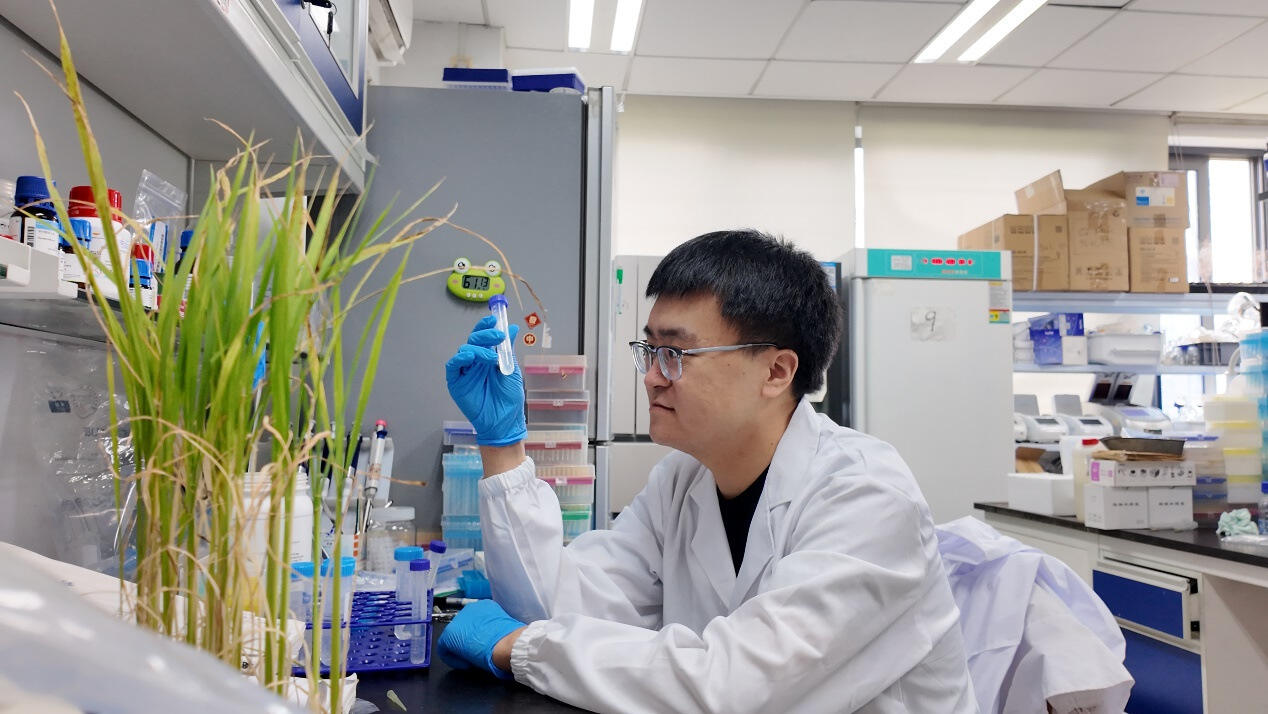

王玉康在做实验

依照传统假说理论,找到那个催化苯甲酸直接羟化的“神秘羟化酶”,就等于拿到了开启水杨酸合成之门的钥匙。为此,研究团队一直在寻找这未知的“羟化酶”。但一次“意外反转”叩开了新大门。

在多年前的一次日常实验中,王玉康在分析关键样本时,数据出现了戏剧性的反转——原本预测会大幅降低的水杨酸含量,竟反常地上升。“我的第一反应是样本搞混了,或者自己操作失误,”他笑着回忆道,“当时对假说依然深信不疑。但这个结果迫使我们重新思考,也许,传统理论本身就有问题?”

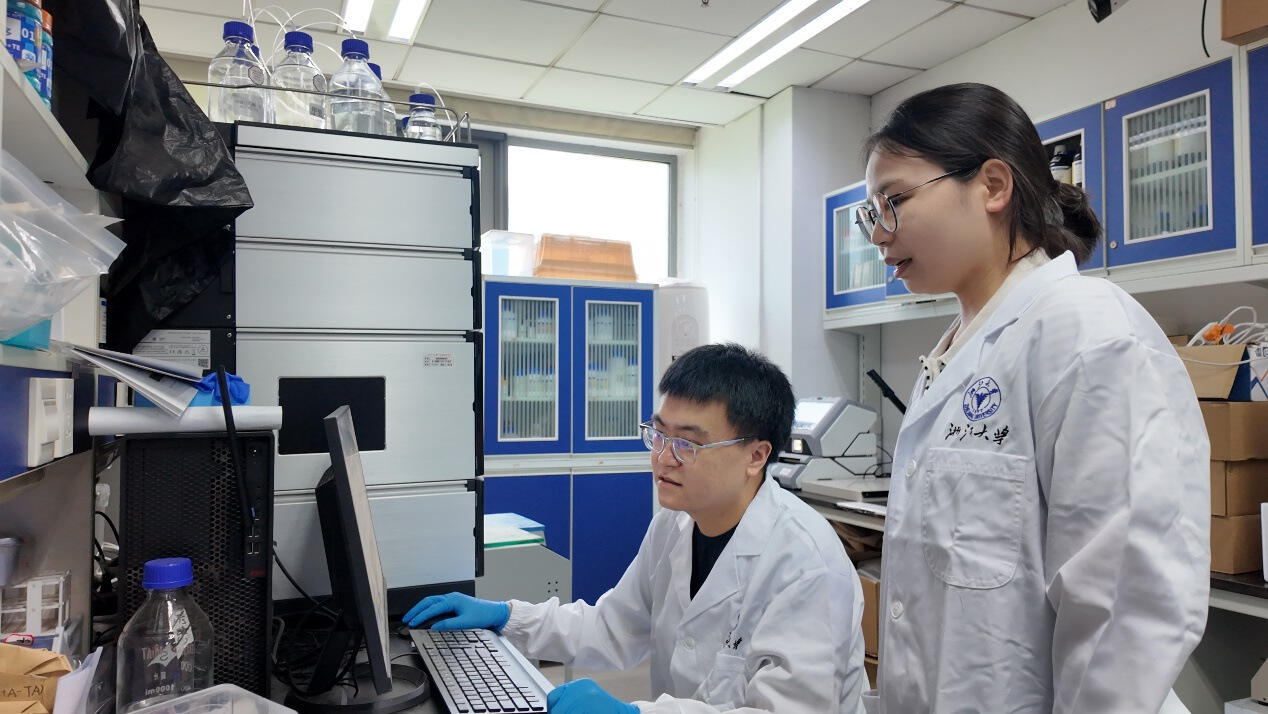

团队在讨论研究内容

这个意料之外的信号,如同一道闪电,劈开了认知的迷雾。团队果断调整方向,开启了一场全新的探索。

无数次重复,彻底突破框架束缚

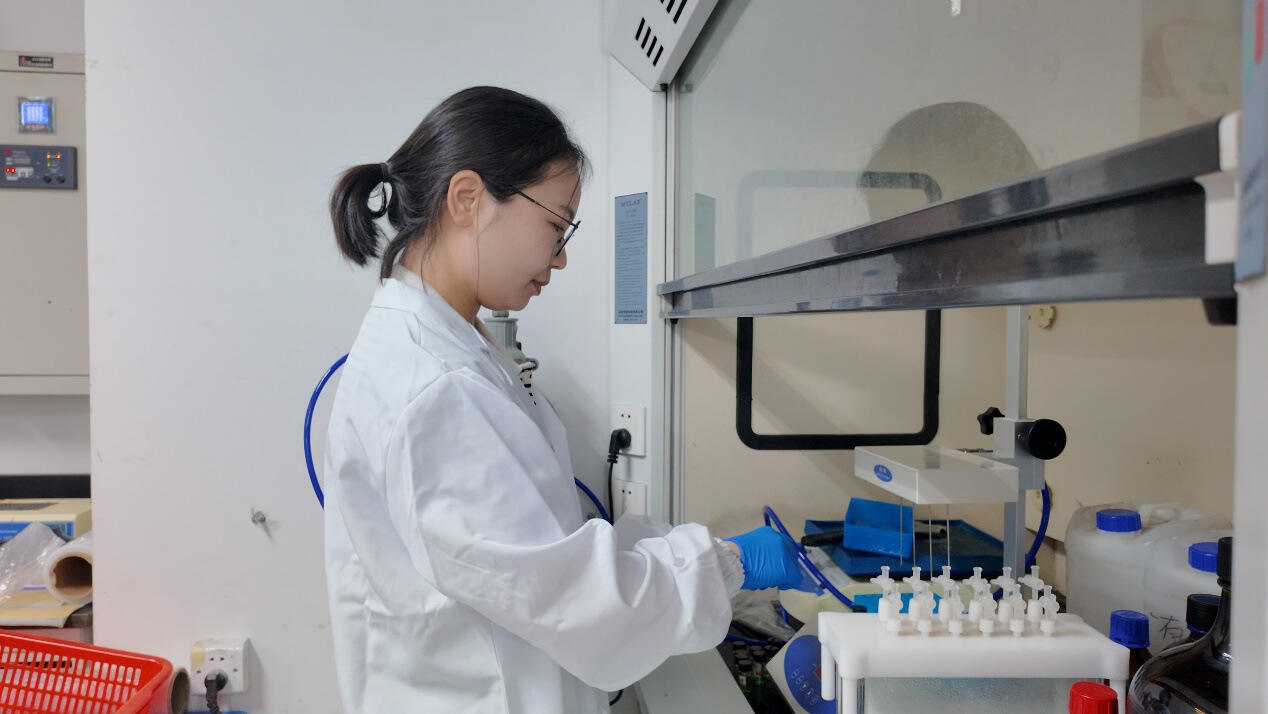

“等我5分钟,我有个实验做完。”见到宋书言前,记者先收到了她的微信留言。实验优先,于她和团队而言是常态。

取样、提取、检测……宋书言平静地描述着研究过程中无数个重复的日夜。在此次研究中,水杨酸及其前体化合物的提取与检测——这项看似枯燥的工作,恰恰是验证新通路的关键工序。

宋书言在做实验

“一些关键代谢物转瞬即逝,稍有不慎,就得重头再来,”宋书言解释道,“更重要的是,现有方法对水杨酸前体的提取尚未成熟,需要不断尝试不同的方法。”

然而,精确提取仅是万里长征第一步,真正的难关在于探寻相关基因突变体。“也就是故意‘删除’或‘改变’某个基因,然后检测其内部水杨酸水平的变化。一旦水杨酸含量发生改变,就证明这个基因参与了它的调控。”张文轩介绍道。

那段时期,团队对植物内部海量基因数据的进行重组,并且通过一些系列分析对照,最终找到了控制水杨酸的三种关键酶:酰基转移酶、羟化酶和水解酶,从而完整勾勒出水杨酸的合成通路——酯化-羟化-水解。

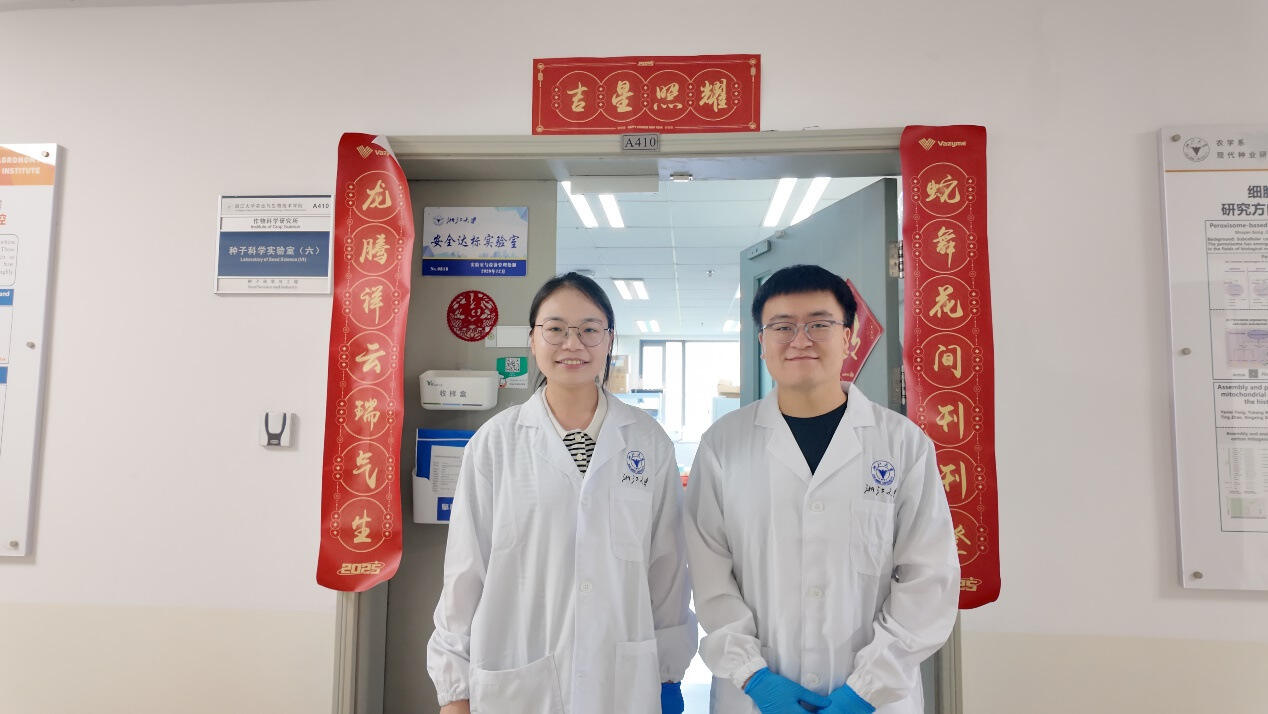

王玉康与宋书言

“传统理论认为一步‘直接羟化’就能生成水杨酸,”王玉康补充道,“而我们的发现,它需要经过‘酯化-羟化-水解’三步精控机制,这彻底突破了旧框架的束缚。”

科学突破的曙光,往往诞生于对“异常”的执着。“收到羟化酶活性成功验证的数据时,我们正在出差的火车上。”宋书言回忆起那个关键瞬间,“那一刻真是狂喜又强忍激动,生怕空欢喜一场,直到再次复现成功,才在进展讨论中汇报。”

全新思路,或将改写教科书

新通路的发现只是起点,验证其普适性才能为更多作物育种研究指明方向。“全球多个团队都在苦苦探索,这是一场与时间的赛跑。”潘荣辉说道。

研究团队联合浙江大学农学院多个课题组开展跨物种验证,令人惊喜的是,在番茄、小麦、棉花中,均发现通路保守,证实“酯化-羟化-水解”新机制在植物界的普适性。

“或许我们将改变教科书。”范鹏祥介绍,这次将促进科学家理解植物合成水杨酸的机制,提供相关基础研究理论,并为培育抗病能力更强的作物提供全新思路。

“这项发现完成了植物免疫的‘分子考古’,既发掘出千年前古人发现的出‘柳树疗愈力’的生化合成基因,也为应对全球作物病害挑战提供了精密工具。”对本研究进行了精心指导的中国工程院院士喻景权评价道。

近年来,潘荣辉团队长期致力于主要农作物产量和抗性的代谢调控和激素调控机制研究,围绕这一领域,已在《Nature》《The Plant Cell》《Developmental Cell》等期刊发表多篇文章。

“成果的发现需要一些运气,但更多要基于平时的努力和对细节的关注。”王玉康表示,此次关键基因的发现,源于对实验中多个巧合与矛盾之处的观察与整合,这离不开日常严谨的研究习惯和深入思考。

面对未来,他表示,团队将尝试把新通路应用在其他作物中,以提升植物的抗病能力。

实验室办公桌上的场景

走进实验室里,研究人员的身影依旧忙碌。办公桌上堆叠着手写的实验记录,摇床持续运转着新提取的样品,下一次突破或许已在孕育之中。

(本文图片均由通讯员供图)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。