浙江在线8月7日讯(记者 黄慧仙 谢甜泉 孟琳)浙江拥有众多承载深厚人文底蕴的传统村落,这些村落不仅保留着丰富的历史文化遗迹,有的还通过活化利用实现了古韵新生。

近日,记者从全省传统村落保护利用工作现场推进会上了解到,目前浙江已有701个村落列入中国传统村落名录,总量位居全国第四。我国已分6批将8155个传统村落列入保护名录,形成了从国家到省、市、县四级联动的保护体系。

传统村落是指村落形成较早,拥有较丰富传统资源,具有一定历史、文化、艺术、经济等价值,应予以保护的村落。浙江传统村落保护利用探索出了哪些行之有效的路径?更上一层楼需要打通哪些堵点?围绕这些问题,记者在全省多地走访。

人人都是文保员、受益者

夏日午后,在第二批中国传统村落——金华兰溪诸葛村,80岁的村民诸葛品余像往常一样,端坐在“厚德居”民宿门口的桌前,在扇面上行云流水地题字。这栋二层明代古宅是几辈人居住的地方,如今是他家的店面——卖字画、扇面,同时做民宿生意。

在诸葛品余眼中,“厚德居”乃至整个诸葛村,一直很好地保持着本真的容颜。诸葛村是国家4A级旅游景区,其旅游业发展的重要原因,正在于全体村民坚持做好文物保护,村落面貌保存完好。

“中堂这几根颜色比较深的柱子都是明朝的。按照文物修缮要求,家里的整体格局都没变过。”诸葛品余带着记者在楼下转了一圈,细细介绍着这里的每个物件。

老房子的常见问题,包括屋顶漏水、木材因潮湿而腐烂等,诸葛品余会及时请村里经验丰富的老师傅进行修缮。“这是祖上传下来的家产,我们有保护的义务!”诸葛品余说。

20多年来,诸葛村以“人人都是文保员、人人都是受益者”为保护理念,修缮厅堂屋巷留住“根”,承袭文脉气韵守住“魂”,留住了村落的原真形态。

“我们通过签订责任书等形式,为每一幢老建筑配备了文保员、文物巡查员,增强了村民的文物保护意识。此外还组建了村治安消防队、成立了村级百姓护宝团、设立专职文物保护办公室,对古村落实行常态化安全管理,确保古村落安全。”诸葛村党总支书记、村委会主任诸葛坤亨说。文保员、文物巡查员要对自己负责的建筑开展日常巡查,并将相关情况记录在档案中,发现问题要及时向村委会反映,并由村委会向属地政府、上级文物部门报修;村级百姓护宝团成员大多数是老建筑的户主,各自承担着对相应建筑的保护责任,从而将文物保护有效落实到个人。

诸葛村是浙江传统村落保护的一个生动缩影。从全省来看,传统村落古建筑和民居数量众多,修缮一栋老房子所耗的人力、物力不少,钱从哪里来?很多老房子产权复杂,修缮利用时如何处理好产权问题?这些困扰传统村落保护的难题,各地正在探索化解之道。

在省城乡规划设计研究院党委书记、执行董事余建忠看来,壮大村集体经济,以村集体力量统筹谋划,并积极发展新业态,撬动社会资本,建立多元化资金投入机制是解题关键。

如宁波市奉化区马头村,村集体将其运营民宿、餐厅营业收益的20%用于保护修缮,并启动“认养古宅”计划,吸引更多企业、个人参与传统村落保护利用,共享传统村落保护成果;诸葛村近年成立旅游发展公司,去年村集体经营性收入达2000多万元,村集体力量不断壮大。去年全村在传统村落保护方面的投入约为900万元。

记者从省建设厅了解到,近年来,浙江积极落实国家传统村落集中连片保护利用工作部署,兰溪、松阳、建德、江山、龙泉等5个县(市)列入全国示范县,数量居全国前列,获得中央资金支持2.1亿元,带动社会投资15亿元。

从静态留存到活态繁荣

传统村落保护,关键是振兴村里的产业。从长效机制建立来看,一个村子只有产业支撑,才有造血功能——村民回来能就业、安居,传统村落才能真正“活”起来,最终形成保护的内生动力。

近日,记者一走进松阳县陈家铺村,就看到村口空地上满满当当地停着来自上海、江苏、杭州等地的车辆,还有不少来自周边市县的游客。

作为第三批中国传统村落,陈家铺村2016年起抓住传统村落保护项目实施契机,拓宽道路,完善水电、污水管网等基础设施建设,同时对村里的老屋进行活态保护利用,引进先锋书店、飞茑集民宿等各类业态带动村庄发展。2024年,陈家铺村游客量逾60万人次,旅游经济收入4000余万元。

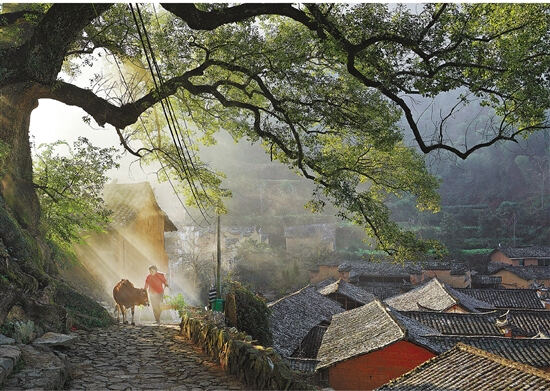

韵味别致的松阳杨家堂村。 受访者供图

“原来村里只剩二三十个人,很多老房子破败不堪,如今业态做起来,老屋保护好了,吸引了来自全国各地的60多位年轻人和160多位返乡村民创业就业。”陈家铺村党总支书记鲍朝火说,对老屋进行活态保护利用带来了人气。

保护发展传统村落需要“见人、见物、见生活”。因此,需要因地制宜探索“传统村落+”模式,实现发展业态与村落文化有机衔接。

“来碗松阳传统端午茶解解暑!”松阳县杨家堂村“伴三听语”民宿,老板潘建伟热情地为每位经过的客人端来茶饮。该民宿由村中一栋距今已有300多年历史的中药楼翻修而来。

潘建伟告诉记者,刚租下这里的时候,院子里的杂草都快有一人高了,他们夫妻俩花了很长时间整理、装修。如今三四年下来,生意还不错,节假日是店里最忙的时候。此前,还有剧组将这里作为取景地,电视剧播出后,还有剧粉特地赶来探访。最近,他们又邀请清华大学的老师在此举办新书首发式,书中的主角正是民宿所在的中药楼的原主人宋宏堂。在他看来,村落的人气就是这样一点点聚起来的。

以老式床额作门框,以古色古香的柜子作柜台,店里经常有艺术家出入……走在温州永嘉芙蓉村的石板路上,很多人会被这家颇具艺术气息的咖啡馆吸引。店主人是驻村艺术家钟艺。最近,钟艺团队正在村里忙着暑期研学——一批来自山东青岛的小学生,用五天四夜的时间游览包括芙蓉村在内的多个传统村落,深入体验楠溪江山水。

“如果只是走马观花,那从村口一路走到东面的芙蓉书院,一个村就逛完了,但这样的游览方式往往给人一种‘来过又没来过’的感觉。我们想以村里的咖啡馆、美术馆为交流窗口,带更多人真正走进村庄。”在钟艺看来,传统村落文化底蕴深厚,但文化表达相对欠缺,驻村艺术家的价值正在于此。钟艺如今又有了新的深度旅游创意:夜游芙蓉村、开辟成人研学路线、建艺术家会客厅……

新业态与村落文化如何融合?具体该开发到什么程度?在保护和利用之间,许多传统村落都在谨慎摸索着其中的平衡。大到村中业态的打造,小到民居改造时窗户的大小、内外的四至界限,都是传统村落活化利用时需要反复考量的。

这几年,芙蓉村已先后经历三轮招商引资:首批上门的开发商提出以陈虞之抗元故事为主线,编入巷战内容,整体开发成攻防类AR游戏,但县里感到该方案与村庄整体气质不符便否决了;第二批开发商提出打造文旅商业街区,引入餐饮等业态,方案过分商业化,且发展上有同质化趋向,也被否决了;第三批来自江苏的开发商计划将芙蓉村、苍坡、丽水街三地实现集中连片发展,打造大古镇概念,并将部分闲置老房子改造利用起来,吸引游客留下来体验古村生活……

芙蓉村党委副书记陈晓芙告诉记者,目前第三个方案较符合当地的心理预期,正在仔细考量。芙蓉村有保存较为完好的国保单位,文物损坏不可逆,所以在村庄活化利用上多方比较,保持审慎态度是很有必要的。

浙江省建设厅相关负责人表示,要充分挖掘特色资源,盘活闲置农房、土地等资源发展特色农业、休闲度假、生态康养、研学旅游等产业,不搞统一模式,防止过度开发,真正让传统村落实现从“静态留存”到“活态繁荣”的转变。

美好家园宜居宜游宜业

浙江众多传统村落,既有迷人的容颜,也日渐宜居宜业。但部分传统村落要进一步发展,一些堵点有待打通。

在走访中,有村干部反映,部分传统村落保护规划编制时间较远,对拆建范围,乃至建筑材料都有严格限制,一些老房子内部难以配套卫生间等基础现代设施,居民生活不方便,原住民流失比较明显,也影响到村庄发展后劲。

例如永嘉和松阳两地,部分传统村落保护规划编制时间都超过10年。“就建筑材料而言,松阳传统建筑外墙为泥土夯筑,沿用原材料修缮往往比较便利;而永嘉的传统建筑多用本地树种苦槠,且有的位置需要生长数十年甚至上百年的木材,按规划要求原样修复几乎不可能实现。”永嘉县住建局党委委员郑秀芳说。

省建设厅相关处室负责人表示,今年,浙江将开展一次全面的现状调查,挖掘更多传统村落后备资源,并抓紧完善村落保护规划,以适应新时代传统村落保护发展需求。

在活化利用上,浙江将深入实施集中连片保护利用,鼓励跨市联动、跨省协同,探索传统村落特色保护区建设,形成更多标志性成果;提升村庄品质,大力推进传统建筑保护修缮、风貌不协调农房改造、基础设施和公共服务设施提升等项目。

散落在乡间的众多老屋,是构成乡村原始肌理的基础要素。但传统村落还具有居住功能,其保护不同于纯粹的文物保护。对大部分传统村落而言,应实现现代生活的舒适性和保留乡土味道双重需求的有机融合,让村民住得更舒心,同时有条件发展乡村旅游等产业,让传统村落真正成为安居乐业的美好家园。

对已成为、或正成为这样美好家园的传统村落,金华市建设局村镇建设服务中心主任郑群安记忆犹新。

几年前,郑群安来到武义梁家山村。“我们一路爬着台阶上山,穿过层层云雾才到了村里,住的民宿由村里农房改造而来,外表古朴,内里却‘五脏俱全’,空调、抽水马桶等现代设施都很齐全,打开窗能听到鸟叫声,傍晚三三两两的村民坐在民宿外的小平台上纳凉。第二天一早下山沿河溜达,还能在路边店里吃早饭……整体给人一种恬静舒适的感觉。”郑群安说,对于一个长期生活在城市钢筋水泥森林中的人,到乡村最期待的状态正是一边感受田园牧歌的氛围,一边享受便捷舒适的现代生活设施。

传统村落勾连着历史,也沉淀了文化,挖掘和利用好蕴藏其中的文化价值,提升传统村落的文化味,同样也是传统村落保护利用的一大着力点。

这几天,30余名来自浙江农林大学的法国留学生,来到省级传统村落——湖州吴兴区的潞村游览。他们体验缫丝、丝绸刺绣等非遗技艺,感受着中国传统文化的魅力。

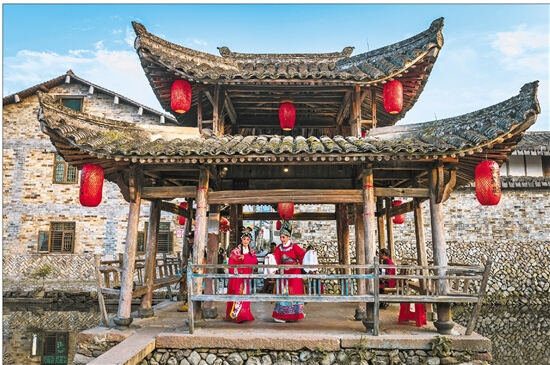

2018年以来,潞村瞄准“国际丝府、世界乡愁”的定位,坚持规划先行与“修旧如旧”原则,保护古道、古桥、河埠头,修复石牌楼、敬修堂等历史遗迹,还先后建起钱山漾文化展示厅、潞村绣坊等非遗集中展示和活态演绎场所,打造独具特色的潞村文化名片。

综观全省,众多传统村落以传统建筑、传统格局为底色,深入挖掘文化价值、做好活态传承,保护利用的路正越走越宽。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。