浙江在线8月15日讯(记者 严粒粒 周楷华 徐添城 通讯员 金瑶)该如何形容南宋诗人陆游?

也许,他最为人所道的形象是至死高呼“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的“爱国者”,或是为爱人挥泪写下《钗头凤》的“痴情种”——这是,也不全是陆游。

一代大家朱熹称赞:“放翁老笔尤健,在今当推为第一流。”可见其对陆游超众才情之欣赏。或许很少人知道,陆游兼具学者、士宦、侠客、慈父、郎中、饕客等多重身份。

陆游享年86岁,大半生在老家山阴(今绍兴)度过。如今,当地正在打造一个活态传承的文旅新地标“陆游故里·三山别业”,复原诗人晚年的居所与日常。景区预计于今年11月的陆游诞辰日开门迎客。

作为中国文学史上存世诗歌最多的诗人,陆游留给后人太多走进其人其事的线索。陆游诞辰900周年之际,让我们重新认识一次这位伟大诗人。

铁马冰河映丹心

爱国,是人世间最深层、最持久的情感,也是陆诗最鲜明的底色。从诗人生活的宋代,到元明清,再到我们生活的当代,陆诗的推崇者不在少数。其中缘由,不乏爱国精神牵引。

周恩来同志评价得直接:“宋诗陆游第一,不是苏东坡第一。陆游的爱国性很突出,陆游不是为个人而忧伤,他忧的是国家、民族,他是个有骨气的爱国诗人。”

中国陆游研究会副会长、绍兴文理学院教授高利华曾为陆游书写传记——《亘古男儿——陆游传》,“亘古男儿”源自梁启超的评价。那年,经历戊戌变法失败的梁启超看到了腐朽清廷的“媚外”与“卖国”,不禁感言:“诗界千年靡靡风,兵魂销尽国魂空。集中什九从军乐,亘古男儿一放翁。”他叹无奈、恨时局,将为民族崛起奔走呼喊的陆游视为知音同好。

但事实上,中国陆游研究会会长、南京大学人文社会科学资深教授莫砺锋在新书《陆游十讲》中做了统计:在陆游存世的近万首作品中,爱国抒情诗的占比不足十分之三。

陆游“爱国诗人”的标签为何如此鲜明?高利华认为,关键在“精神的魅力”:“精神和与之相应的篇章,有时候并不需要绝对量化,关键在于有感而发的强度、真切的程度、持久的深度。”

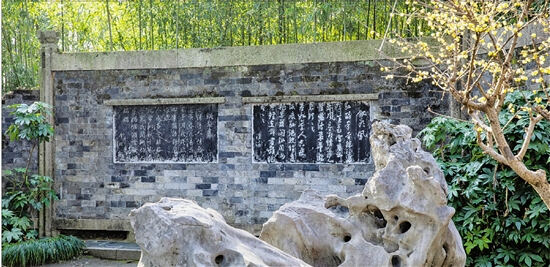

沈园内的《钗头凤》题壁。 绍兴市委宣传部供图

陆游出生官宦世家,才学出众,却生不逢时。靖康之耻发生时,陆游只有两岁,幼年时,他便开始了颠沛流离的生活。在他那里,“没有国,何来家”的感受从小就十分具象。青少年时代,陆游就立下“上马击狂胡,下马草军书”的志向。

科举是宋代士大夫走上仕途的主要通道。可光这一步,陆游一走就是十几年。

20岁之前,陆游两次科举落第。1153年,他再一次到临安(今杭州)应试,锁厅初试名列第一。但因遭主和派的奸臣秦桧憎恨,加之他想让孙子秦埙状元及第,于是在礼部复试中幕后操纵,把陆游除名。

直到秦桧去世后,陆游才初入仕途,那时他已30多岁。之后,陆游被举荐进临安做官。不久,金兵又大举南侵,面对前线形势紧迫,后方人心浮动,陆游“泪溅龙床请北征”,结果反被罢黜。

此后,陆游仍不放过任何一次慷慨陈词的机会,一次次遭弹劾、罢黜,一次次想方设法再直言进谏,循环往复,仕途起起落落。

欲成大事者,必行知合一。在“重文轻武”的宋代,陆游“读书三万卷”也“学剑四十年”,大概就是为了有朝一日能亲临战场。1172年,陆游终于得以前往南郑(今陕西汉中)抗金一线。

不以“铁衣上马蹴坚冰,有时三日不火食”为苦,他身着戎装,“朝看十万阅武罢,暮驰三百巡边行”;他夜间疾驰,“独骑洮河马,涉渭夜衔枚”;他深山射猎,“挺剑刺乳虎,血溅貂裘殷”……不到一年的军旅生涯,或许是他最意气风发的时候。其创作也从书斋走向火热的生活实践。

可惜,羸弱的南宋朝廷再一次变动,主和派又占上风,军队被遣散。陆游被贬至成都。路上,他写下《剑门道中遇微雨》,“此身合是诗人未?细雨骑驴入剑门。”

在这之后,诗人再也没能站上前线,只能以笔托思。52岁,陆游被免官后生了重病,还在为国担忧,写下“位卑未敢忘忧国,事定犹须待阖棺”;68岁,他闲居山阴,写出“僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台”,梦里仍是铁马冰河;82岁,得知朝廷派韩侂胄出兵北伐,他又幻想自己是一匹久经沙场的老马,“一闻战鼓意气生,犹能为国平燕赵”;86岁与世长辞时,绝笔夙愿仍是“王师北定中原日”……

时势造英雄,也摧英雄,有的人在屡战屡败后心死,自此一蹶不振。但陆游的可贵之处在于,他从不妥协、不放弃,永葆爱国初心,直到生命尽头。一个民族的精气神,决定了一个国家的命运和未来。以生命为尺度跋涉于理想与现实之间,这位“亘古男儿”的身上,闪耀着跨越时空的精神光辉,激励后人为国家民族的事业奋斗不息。

至情至性走一生

理解陆游,始终脱不开一个“情”字。大情为家国大爱,小情为柔情小爱。

20岁时,陆游迎娶青梅竹马的唐氏(记者注:唐氏之名不可考,今人流传的“唐琬”为明清所撰)。才子佳人,花前月下,饮酒、赏花、荡舟……可惜2年后,劳燕分飞。至于原因,根据宋人记载,有说是陆游父母不满儿子沉溺燕婉情笃,堕于学业;有说因唐氏不育,遭到陆家嫌弃。之后,陆游很快奉父母之命,娶了第二任妻子王氏。

多年后,陆游春游沈园,偶遇唐氏,此时的唐氏已为人妻。陆游百感交集,酒后题壁一阙《钗头凤》,长叹“错、错、错”“莫、莫、莫”。别后,唐氏很快郁郁而终。陆游对唐氏的思念持续一生。他数次再游沈园,又数次梦见唐氏,陆续作诗多首。沈园中的题壁也为后人凭吊叹惋。

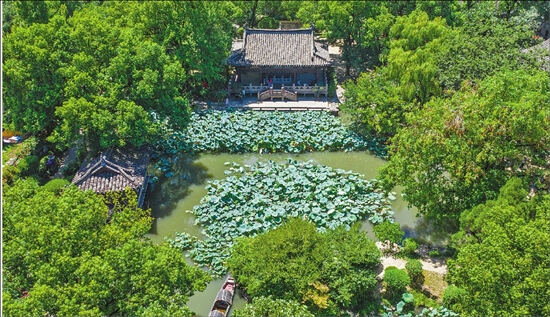

沈园景色。 记者 王啸天 摄

世易时移,再提那段爱情悲剧,人们总将“负心汉”“感情懦夫”之名冠在诗人头上。

听闻我们想“还原陆游”,高利华再三强调要为诗人“正本清源”。“不应该跳脱时代背景去评价一个历史人物。”在她看来,“至亲至爱难两全,面对父母的反对,孝顺的陆游只能牺牲自己,遂了长辈的心愿。”“孝”是儒家伦理思想的核心。莫砺锋也在书中说,陆游立身处世之道均以儒家精神为准则,即如孔子所谓“迩之事父,远之事君”。“事父”即为孝悌。或许,当时的陆游,不得不去做这样一个选择。

深受儒家思想影响的陆游,也是修身立业的道德典范。

一扫严厉父亲的刻板形象,陆游是一位朋友般的慈父。他看重天伦之乐,留下许多咏及儿孙的诗歌,首首流露舐犊情。在《新凉示子遹时子遹将有临安之行》中,一句“夜窗剩欲挑灯语,日倚柴门望汝归”,活脱脱刻画了一个“粘人”的父亲形象。

在文史学家程千帆心中,最感人的一则诗是诗人78岁时所作的《送子龙赴吉州掾》。二百六十字的五言长诗中,陆游向儿子叮嘱做人之道:每一文钱都要公私分明,要省吃俭用,自己攒钱陪嫁女儿,要请德高之人教育子女。老父亲尚可自理,不用惦念,衣服鞋子破了,出门会被人嘲笑也无妨,只求心安理得。

程千帆将这首诗选入《古诗今选》,并评价:“这是一位慈爱、正直的老父亲对因为贫困而不能不去远方谋生的儿子所做的一番临别吩咐,其中有苦恼,有宽解,有记挂,有担心,有告诫,有劝勉,语重心长,至情流露。虽然平铺直叙,却正以其质朴无华激动人心。”

陆游生平留下诸多示儿诗,嘱咐后辈端正做人,一心向国;晚年更留下《放翁家训》共26则,对子孙的求学、修养、为人、处世、生活、经济等提出全面告诫。

面对友谊,陆游坦诚以待。他与周必大、范成大、杨万里、辛弃疾、朱熹等人交往甚密。崇尚“存天理,灭人欲”的理学家朱熹与陆游在学术观点上差异较大,他们却因共同的政治抱负和忧国忧民的情怀结下深厚友谊。

1181年,浙东一带面临严重饥荒,朱熹受命前往赈灾,晚到了几日。陆游看不得百姓受苦,干脆寄诗给朱熹,说“市聚萧条极,村墟冻馁稠”“民望甚饥渴,公行胡滞留”,催他快点赴任。

重情、耿直、热烈、单纯……陆游失意仕途,却以无可比拟的精神气质驰骋一生,这也恰应了那句诗——“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”。

田园生活风雅事

有人惊叹:“诗人坎坷一生,壮志未酬,若是忧郁早逝不算奇怪,可陆游竟活到86岁高寿。”这在人均寿命不长的古代十分难得。也许,乐观积极的人生态度,便是他长寿的秘诀。

垂暮之时,陆游眼见建功立业理想再无可能实现,难免流露出一些悲愤之语。但莫砺锋在书中提醒:这种消极观念在陆游耄耋之前从未曾出现,可见悲愤并非他一以贯之的人生信念。

生活的美无处不在,而热爱生活的人,总是拥有善于发现美的眼睛。正如钱钟书在《宋诗选注》中评价:陆游诗词一方面是悲愤激昂,一方面是闲适细腻,咀嚼出日常生活的深永的滋味,熨帖出当前景物的曲折的情状。

比如,用现下时髦的话说,陆游是个“猫奴”。陆家历来重视藏书,为防鼠患特意养猫,这一养便养出了感情,留下不少咏猫诗。粉鼻、雪儿、小於菟……出镜率最高的那只小猫当属狸奴。他曾在诗中写道,“溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门”。陆游赏花,不仅托花言志,还为花写谱。他在蜀中任职期间编纂的《天彭牡丹谱》,系统记载当时天彭(今四川彭州)地区牡丹种植盛况,收录了65个珍稀品种并详细解释其名称的由来和形态。

陆游还是个“老中医”,不仅自己上山采药、配药、熬药,还行医施药城中百姓。嘉靖四十年《浙江通志》记载,56岁时,陆游将平生收集验证的一百多个药方编辑成《陆氏续集验方》2卷,可惜现已失传。在吃方面,将其称为美食家也不为过。陆诗中,咏吟烹饪的有上百首,勾勒出一个喜下厨、爱种菜、善食补的饕客形象。

陆游在山阴农村生活了数十年,田园耕读生活的描绘在陆诗占比也很大。林林总总生活小确幸中,高利华最感慨的,是陆游的“爱乡之情”:“因笔端总是对准普罗大众的风土民情,陆诗有巨大的民间史料研究价值。”

关于当时山阴乡间社会的结构、饮食习惯和制度、农村经济行为等,陆诗中均有涉猎。比如,赛神就出现了很多次,这一酬神活动主要用于祈祷五谷丰登、风调雨顺。人们耳熟能详的《游山西村》,写于陆游43岁被罢黜退居回乡。诗里“箫鼓追随春社近”中,“春社”就是重要的赛神仪式。“赛神是如今绍兴地区传统民俗戏曲活动‘社戏’的前身,陆游为我们传承这一国家级非物质文化遗产提供了宝贵材料。”高利华说。

早前,宋史专家包伟民以陆诗为研究对象,写就一本涉及历史学、社会学、经济学等领域的专著《陆游的乡村世界》。从百姓的视角出发考察生活——这是诗人的觉悟,也是史学家的觉悟。

斗转星移,900年后再读陆游,我们不禁想起诗人的两句诗及其创作背景:

中年抗金,诗人写下《金错刀行》,豪情高呼“楚虽三户能亡秦,岂有堂堂中国空无人?”

晚年归田,他在梦中与一众好友畅聊,醒来后将梦境补作诗,乐谈“吴中近事君知否?团扇家家画放翁。”

诗人虽远,诗篇永存。而今,他的两个心愿都已成现实。

【链接】重访陆游足迹

陆游一生走南闯北,足迹遍及半个中国,但要说居住时间最长的地方,还是故乡绍兴。这里有陆游的“乡村世界”,也定格了他的“爱情瞬间”。

陆游故里

“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”陆游的《游山西村》一诗,描写的是绍兴“三山别业”附近的景色。陆游曾用自己的俸禄在鉴湖畔附近购置别业一座,作为回乡后的住所。据当地地方志记载:“三山,在县西九里,地理家以为与卧龙冈势相连。今陆氏居之。”三山,分别指石堰山、韩家山和行宫山,均坐落在鉴湖之滨。

鉴湖又称长湖、大湖、庆湖,雅名镜湖、贺鉴湖等。湖的一边是东跨湖桥,一边是西跨湖桥,湖面宽阔、水势浩淼,泛舟其中,近处碧波映照,远处青山重叠,有在镜中游之感。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,这句诗绝妙地点出鉴湖一带山环水绕、曲折幽深、千岩万壑、境界多变的地貌特色。在“三山别业”,陆游曾写下“数椽幸可传子孙,此地它年名陆村”“定知千载后,犹以陆名村”等诗句。

今日此处,“陆游故里·三山别业”文旅项目正建设得如火如荼。

沈园

沈园位于绍兴市区,距陆游故里约8公里。这是一处著名私家花园,鼎盛时期占地70余亩,至今已有800多年历史。“园主”姓沈,世称“沈氏园”,简称沈园。园内山水亭台榭湖廊路花竹木皆显典雅精巧。陆游诗句“香穿客袖梅花在,绿蘸寺桥春水生”所折射的意境,在此扑入眼帘。

沧海桑田,沈园也随之变化。目前宋代的建筑已不复存在,园中保留着一些宋代的和宋以前的遗物、遗迹。经过1987年、1994年和2000年三次扩建,现在的沈园占地57亩,由古迹区、南苑、东苑三大部分组成。整座园林景点疏密有致,高低错落有序,树木扶疏成趣,颇具宋代园林特色。

现在游人慕名前往观园,更多是因为希望在此见证陆游与唐氏的爱情故事。整个沈园,还有颇多景致,如冷翠亭、六朝井、孤鹤轩等。更值得细细观摩的,是刻有陆游和唐氏所写《钗头凤》的园壁。

据史书记载,陆游题词《钗头凤》40多年后再至沈园,睹物思人,伤感至极,又写下两首诗。其中一首诗云:“梦断香消四十年,沈园柳老不吹绵。此身行作稽山土,犹吊遗踪一泫然”。

陆游纪念馆

在沈园古迹区南侧,也有一座陆游纪念馆,馆内展出大量手迹、画幅、善本、拓片、模型,展现出陆游爱国忧民和作为一代文豪的辉煌成就。

其中,“安丰堂”取自于陆游《丁未严州劝农文》“安丰年而忧歉岁”,展现诗人与民共疾苦的情怀;“务观堂”堂名取自陆游的字,堂内展出陆游诗词手迹、碑刻和拓片。

另有一陆游纪念馆位于杭州孩儿巷98号。该馆依托清代古宅改建,保留青瓦白墙红木的传统建筑风貌,虽非陆游故居,但因陆游曾在此写下《临安春雨初霁》等诗,且建筑最接近历史原貌而被选定。(据人民日报)

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。