日前,北京开卷数据显示,2025上半年整体图书零售市场高开低走,二季度各月码洋(所有图书定价的总和)同比均为负增长。

数字化浪潮冲击下,纸质书卖不动了吗?

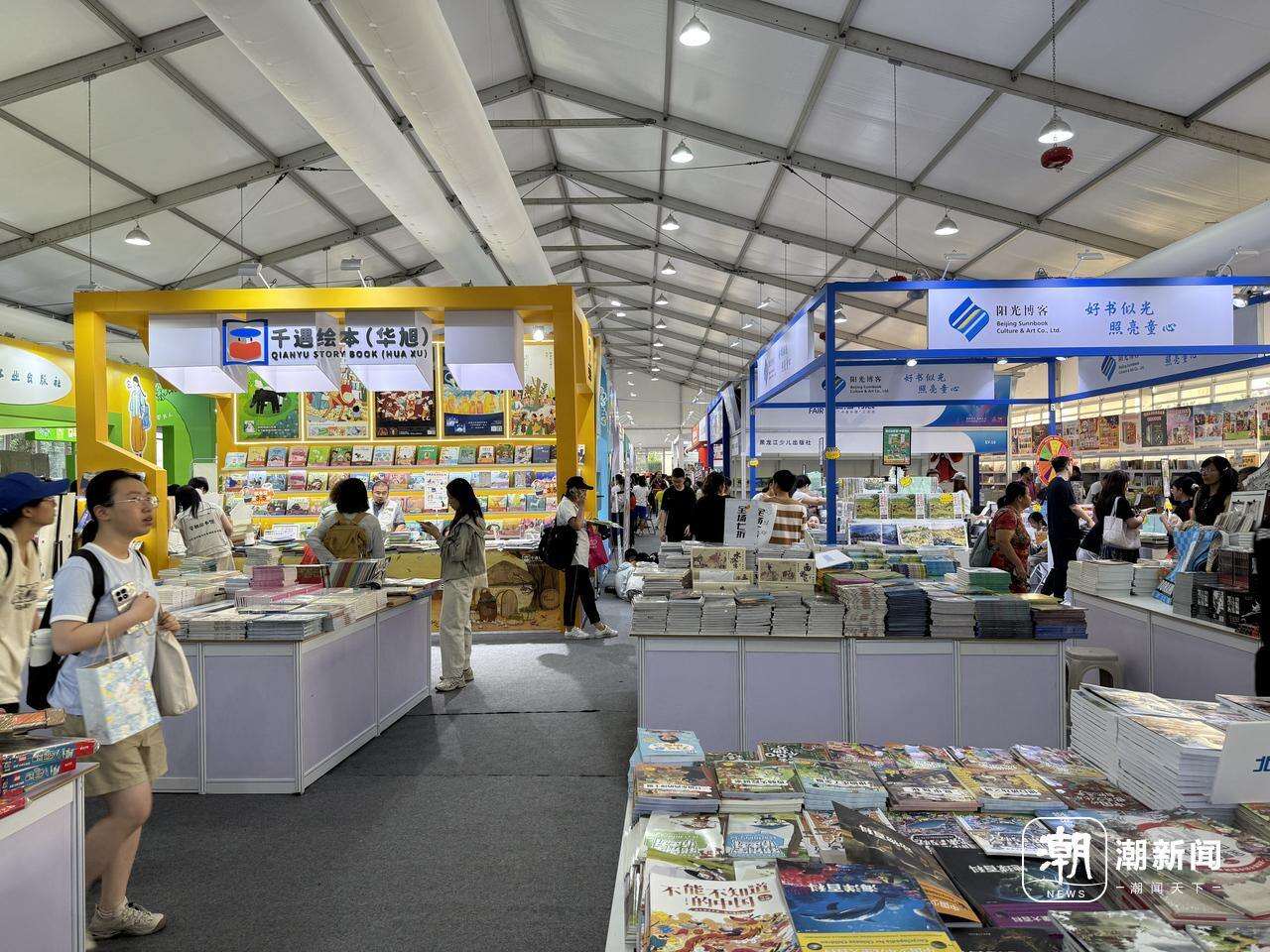

8月13日至19日举办的上海书展上,却是另一番截然不同的火热景象:入口顶着烈日排起长龙的读者、馆内席地而坐迫不及待拆阅新书的孩童、展位间热烈介绍书籍内容的编辑……在这场盛大的展会上,全年龄段的读者蜂拥而至,图书成交量不断刷新纪录。今年的上海书展共接待读者超38.2万人次,同比上年增长28.4%;图书销售总码洋6472.7万元,同比上年增长31.6%。

上海书展会场之一:上海展览中心。记者 杨千莹 摄

入口处,读者正在等待快递将购入新书寄回。记者 杨千莹 摄

这份“数据”和“体感”的温差,究竟从何而来?纸质书,真的式微了吗?带着这些问题,记者在上海书展现场寻找答案。

选题和表达多元化,书的内容之变

上海书展,向来以氛围好、卖书多而闻名,也因此吸引众多爱书人前来。

书展现场,读者正在选购图书。记者 杨千莹 摄

在现场,我们偶遇了长篇小说《人工少女》新书分享会。该书作者、马来西亚华人作家龚万辉谈及自身创作理念。

作为创作者,龚万辉认为,能引起读者深度共鸣的,永远是优质的内容。1976年出生的龚万辉祖籍福建,他将自己的生活体验融入写作:“作为深刻感受城乡变化的一代人,我希望用文字唤起这些回忆。一些读者看到我写的老街、旧货店、电玩城,也许能回忆起自己的成长经历。”

作家龚万辉正在分享自己的新书长篇小说《人工少女》。记者 杨千莹 摄

这种对真实生活的深度挖掘,正在推动纸质书内容的多元化。在上海工作的书友陈女士记得,几年前想要在书店里找社科纪实或者非虚构类的书籍,书柜上只有寥寥几本。但现在光是上海译文出版社的“译文纪实”系列品牌就能在书架上摆上一两排,“我比较认同这个品牌,它的故事内容很丰富,能吸引我去购买纸质书。”

这一变化背后,是出版人对纸质书选题和内容的重新思考。“译文纪实”品牌主理人张吉人希望,选品的丰富,能够让读者更好地感受非虚构写作的复杂和多样,从而更深入理解真实世界的复杂和多样。找到一个故事,讲好一个故事,从而进入一种真实,是他们的选书标准。

“社科、文学类图书更加注重话题性。”明室营销编辑晓敏发现,近几年来的图书市场整体更倾向于切入角度新锐、容易引发大众共鸣的内容。同时,绘本、成人漫画、治愈向内容,也有成为大众读者偏好的趋势。

这种内容创新趋势在行业数据中得到了印证。据《2023—2024年中国出版业发展报告》,在2023年主题出版重点出版物的170种选题中,入选文学主题出版的选题多达30余种,不仅有严肃说理、宏大叙事为主的主题出版图书,而且更加丰富了以报告文学、纪实文学和小说等文学性强、以小见大的微观叙事为主题的出版选题。

这种创新不仅体现在选题上,更反映在内容表达方式的转变上。平时热爱钻研厨艺的林先生还发现,这几年,有关烹饪以及饮食健康类的纸质书也变多了,且不再拘泥于工具书的刻板范式。“它的叙述方式不是纯科普类的,更像是专栏作者写的,可读性也比较强,在通俗化和专业性中有比较好的平衡。”

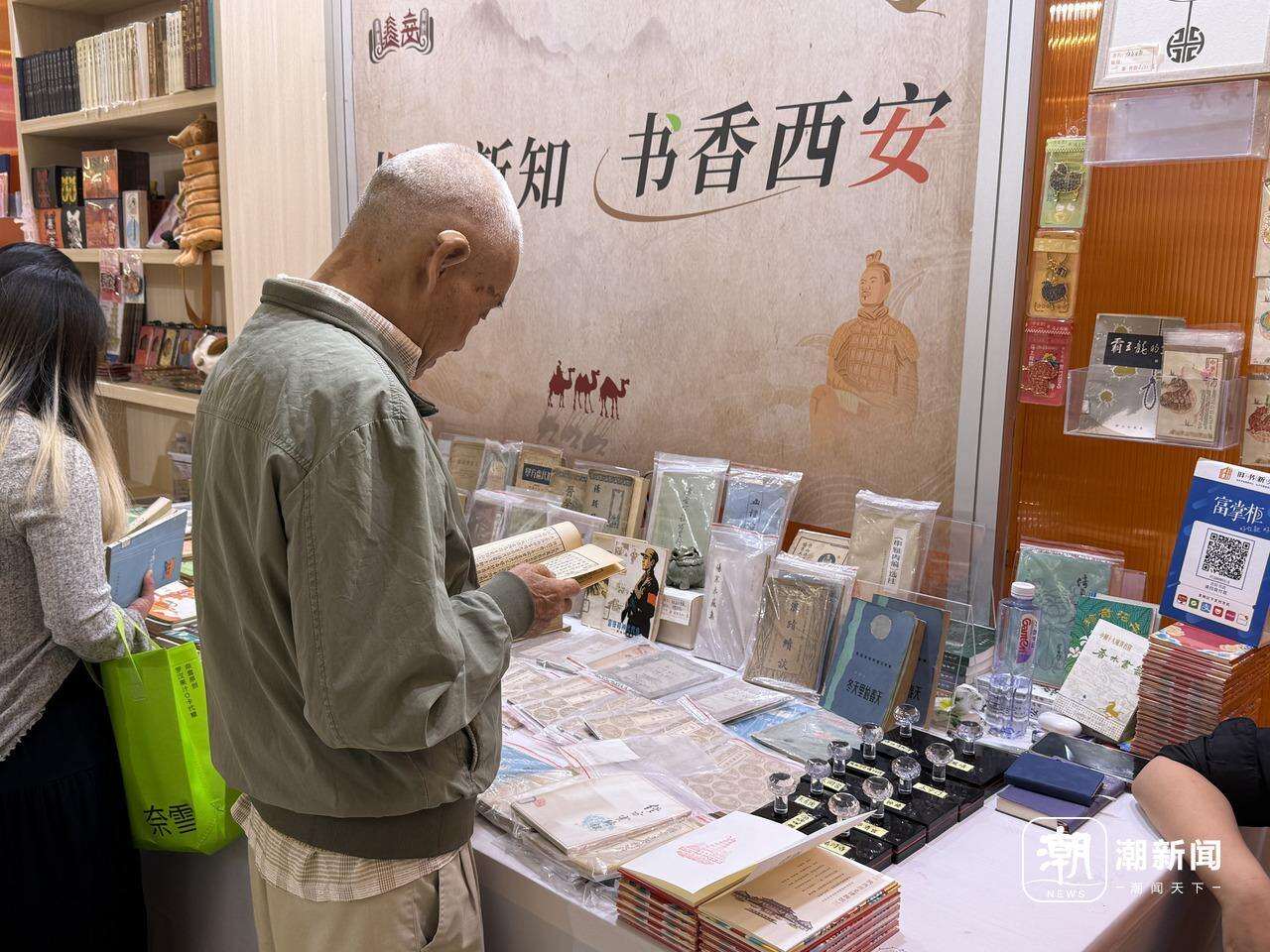

值得一提的是,今年的上海书展首次设立旧书专区。上海图书公司带来4万册旧书,多家著名旧书店带来自己珍藏的古籍与二手书,不少年逾古稀的读者在此驻足,轻柔地从塑封袋抽出发黄却完好的图书翻阅。“虽然有些旧了,但好内容永远不会过时。“对四大名著颇有研究的老读者罗先生买走了一本发黄的《吴承恩小传》。

一位老读者正在翻阅旧书。记者 杨千莹 摄

一位老读者正在旧书摊选购图书。记者 杨千莹 摄

2025年全国国民阅读调查数据显示,2024年我国成年国民的纸质图书阅读量和电子书阅读量均较上年有所提升,阅读时长也同步增长。而调查中接近半数的成年读者,仍然倾向于“拿一本纸质图书阅读”。

21年来,上海书展的活动从最初的170余场发展至今年的1267场,比如作者签售、新书发布会、名家讲座等。盛夏蜂拥而来的读者,为这份国民阅读数据写下了最鲜活的注脚。

上海书展活动“诗歌之夜”现场,爱尔兰作家露西·考德威尔(Lucy Caldwell)正在朗诵李白的诗歌《河商之妻:一封家书》。记者 杨千莹 摄

“活法”创新,书的生态之变

在这个时代,新兴媒介层出不穷,阅读生态的确发生了改变。

把纸质书变成有声书、电子书,甚至影视化,进行插画或者绘本的二次创作,都为作品提供了更多共鸣和想象,但纸质书的价值从未被削弱。

上海书展的现场让我们发现,纸质书,实际上只是换了一种“活法”——变得更注重体验感、情感连接和文化氛围。

联名、跨界、互动、定制……读者在这些多样的方式中找到了新的满足感。

如今,“作者带书”与“IP带书”已成常态。

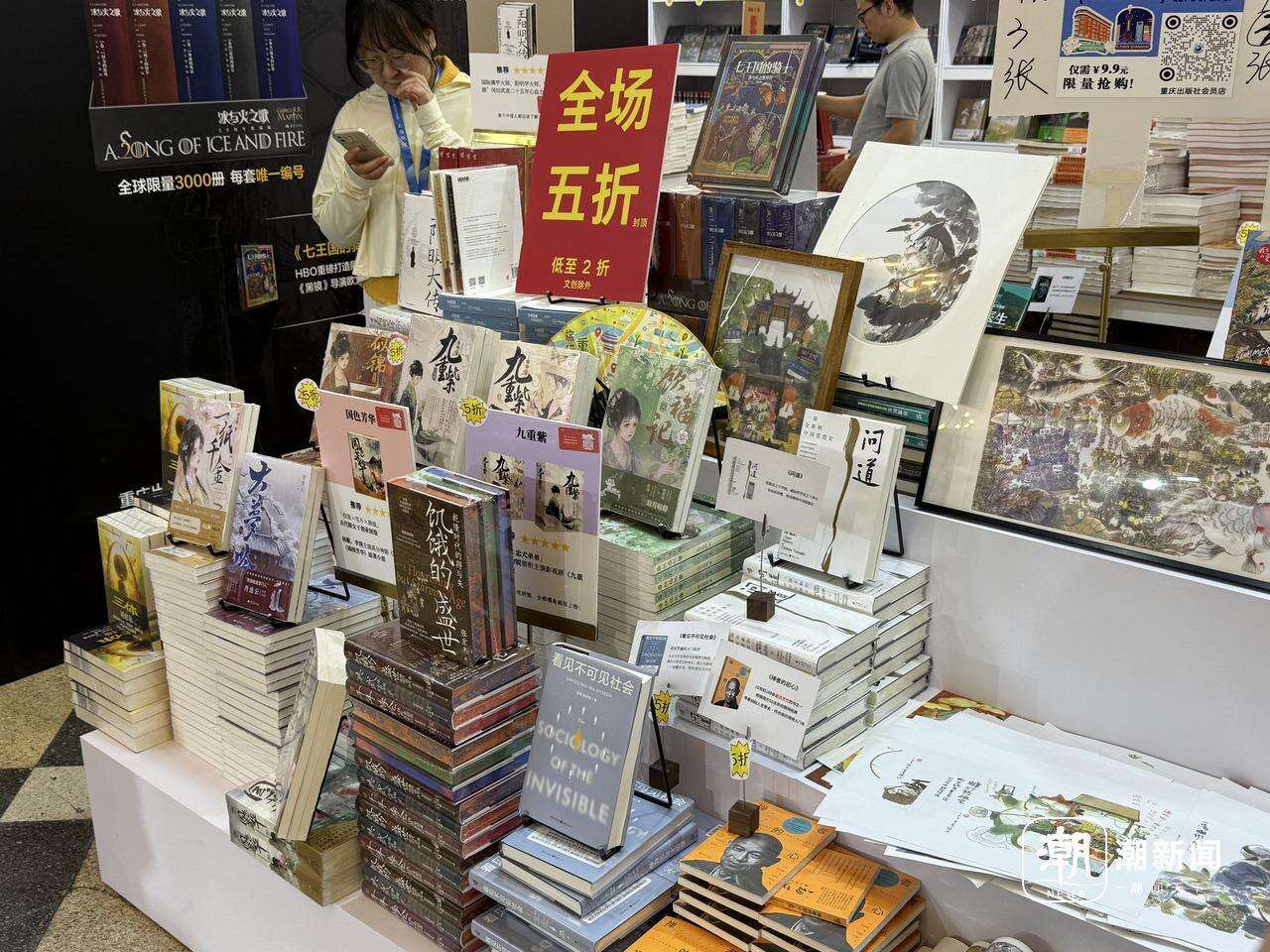

书展上,除了著名作家们的签售现场围得水泄不通外,还摆出了许多非传统意义上的作家写出的作品,如歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)的自述作品和歌手邓紫棋的首部科幻爱情小说。许多影视化改编的原著小说,以IP本身作为卖点,带动图书及周边文创销售。还有不少读者,先听了播客或讲书,反过来对原著或衍生结集产生了兴趣,如播客“随机波动”的两本结集图书。

歌手邓紫棋新书正在出售。记者 杨千莹 摄

正在排队购买新书,以获取联名上海博物馆展览门票的读者。记者 杨千莹 摄

书展现场在售《九重紫》电视剧同名原著小说。记者 杨千莹 摄

“腾讯视频不久前出了网络文学《剑来》的动画版,我们抓住这个契机,把动画第一季所有故事集合成册,做成限时纪念版的《剑来·笼中雀》,一个月就卖了13万册,码洋超过2200万元。”浙江文艺出版社营销编辑詹雯婷说,网络文学及其IP衍生品,已经成为目前市场最受欢迎的品类之一。

“网络文学是新媒体发展下的产物,风格更加年轻。”90后网文作家王誉蓉说,这一特性让网文在实体出版占有一定优势。中国网络作家村运营经理沈荣说,网络文学天然具有市场属性,尽管阅读过程在网络完成,但实体出版物独特的收藏价值,让读者有很强的购买意愿。

收藏、集齐,成了读者购买纸质书的一大动因。浙江大学出版社总编辑、浙江大学文学院教授陈洁分析,互联网时代,纸质书承载的功能发生了重要转变,从一种“孤立产品”日益成为IP生态链中的重要一环。影视剧热播带动原著销售、网络文学精品化出版、游戏动漫衍生艺术设定集、明星传记依托粉丝经济等,都体现了纸质书作为IP实体化、深度化、收藏化载体的功能。

在节奏越来越快的当下,仍有数不清的人们喜欢“慢下来”的文字体验,坚守着一纸书页的纯粹。

线上线下融合,书的营销之变

在今天,智能手机、社交媒体、短视频等占据了人们大量的碎片化时间。调查显示,2024年,我国成年国民人均纸质图书阅读量为4.79本,而人均每天数字化媒介接触时长却超过3小时。

专家认为,当下,阅读的整体时间确实面临挑战,纸质书作为传统形态被“唱衰”。电子书、听书等数字阅读方式在便携性、即时获取性和价格上具有优势,使得一部分阅读需求发生了转移。

书展现场,读者正在听书。记者 杨千莹 摄

而出版社则直面着“书卖不动了”的困境。雅众文化营销编辑馨悦曾想过,是不是定价出现了问题,然而就算电商平台低价促销、直播平台低折扣带货也收效甚微。书的传统营销方式正发生着深刻变化。比如雅众,目前将主要精力放在小红书、豆瓣、公众号、播客等线上平台做营销。

目前,各大出版社已经开始12个小时不间断直播。当人们习惯简短、快速的内容输入方式后,出版社也在转变思维,学会将厚重的书籍用几十个字的短视频讲述推送给大家。

书展现场,随处可见正在直播的出版单位。记者 杨千莹 摄

书展现场专设的外研社官方直播间。记者 杨千莹 摄

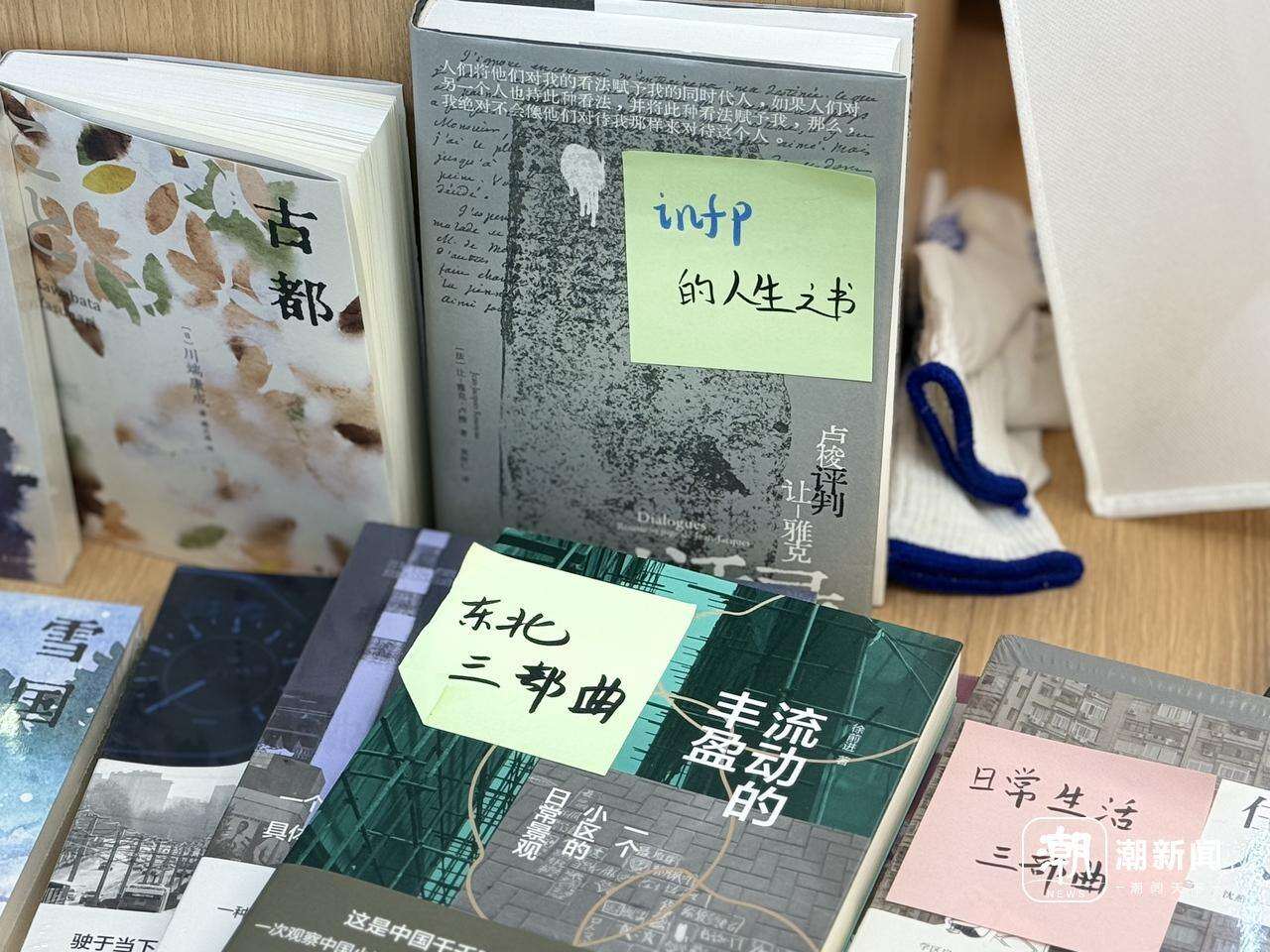

“3秒之内,要让读者对这本书产生兴趣。”詹雯婷说,以往卖书的逻辑只是将图书推向市场,但近年来,大部分图书的营销逻辑是通过短视频直接链接到下单场景,因此在推荐语上会倾向于使用更能引起目标客群共鸣的词语。同时,读者更加关注图书能带来的情绪价值或实际价值。

出版社编辑们,会用互联网用语在书籍封面贴上推荐语。记者 杨千莹 摄

在营销方式以外,为吸引读者购买,纸质书本身也完成了升级。馨悦表示,这种转变往往体现在译者、装帧纸张、周边设计等方面,“我们要找最好的译者。此外,有一定的收藏性,或者周边文创等赠品吸引读者的版本会卖得更好。”

华中科技大学出版社展位上的文创产品。记者 杨千莹 摄

广西师范大学出版社展位前,挤满了来购买文创产品的读者。记者 杨千莹 摄

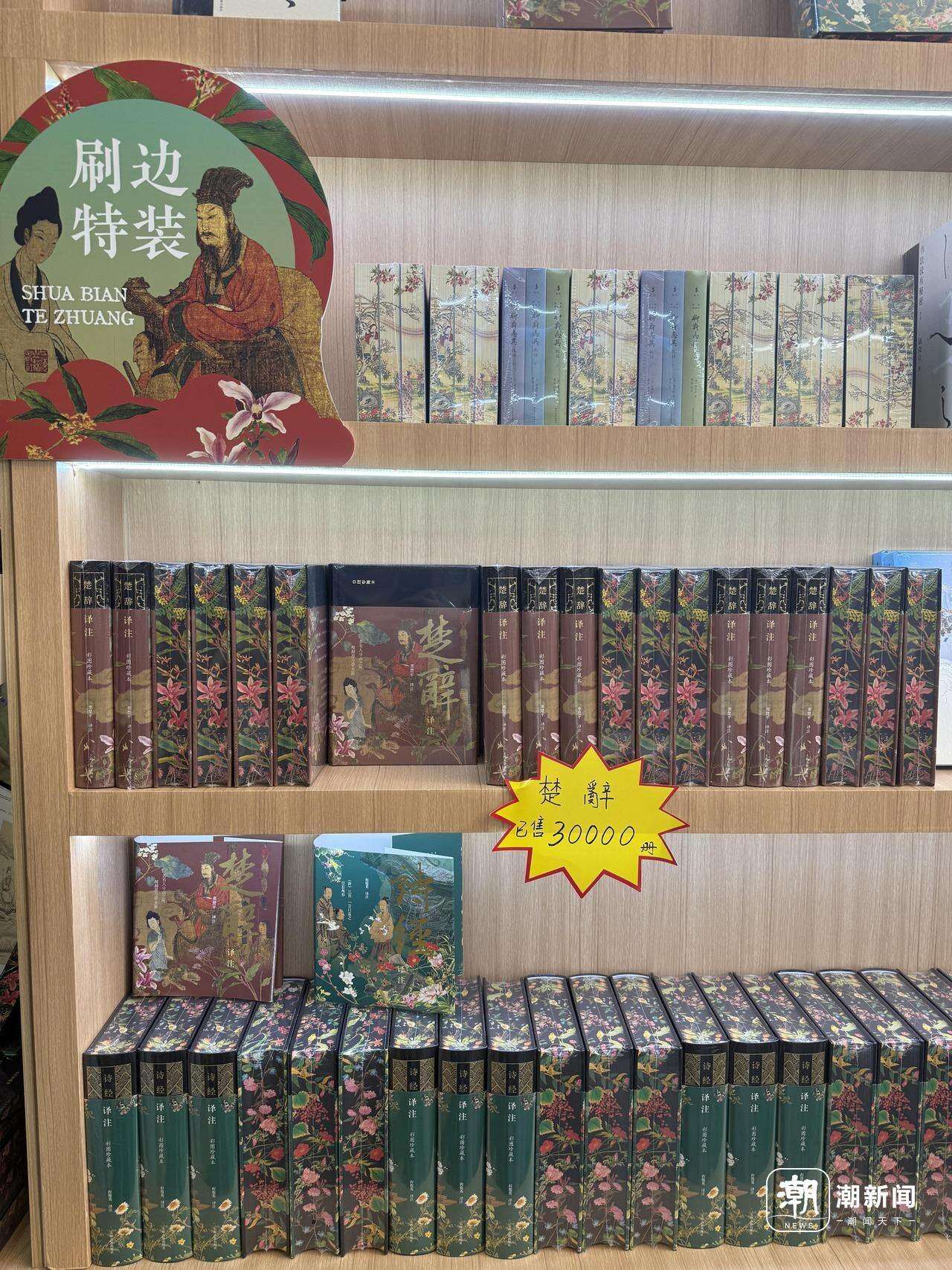

上海古籍出版社刷边特装版《楚辞》。记者 杨千莹 摄

外文出版社的展位布置成大观园的样子,沿廊挂着戴敦邦的画作。记者 杨千莹 摄

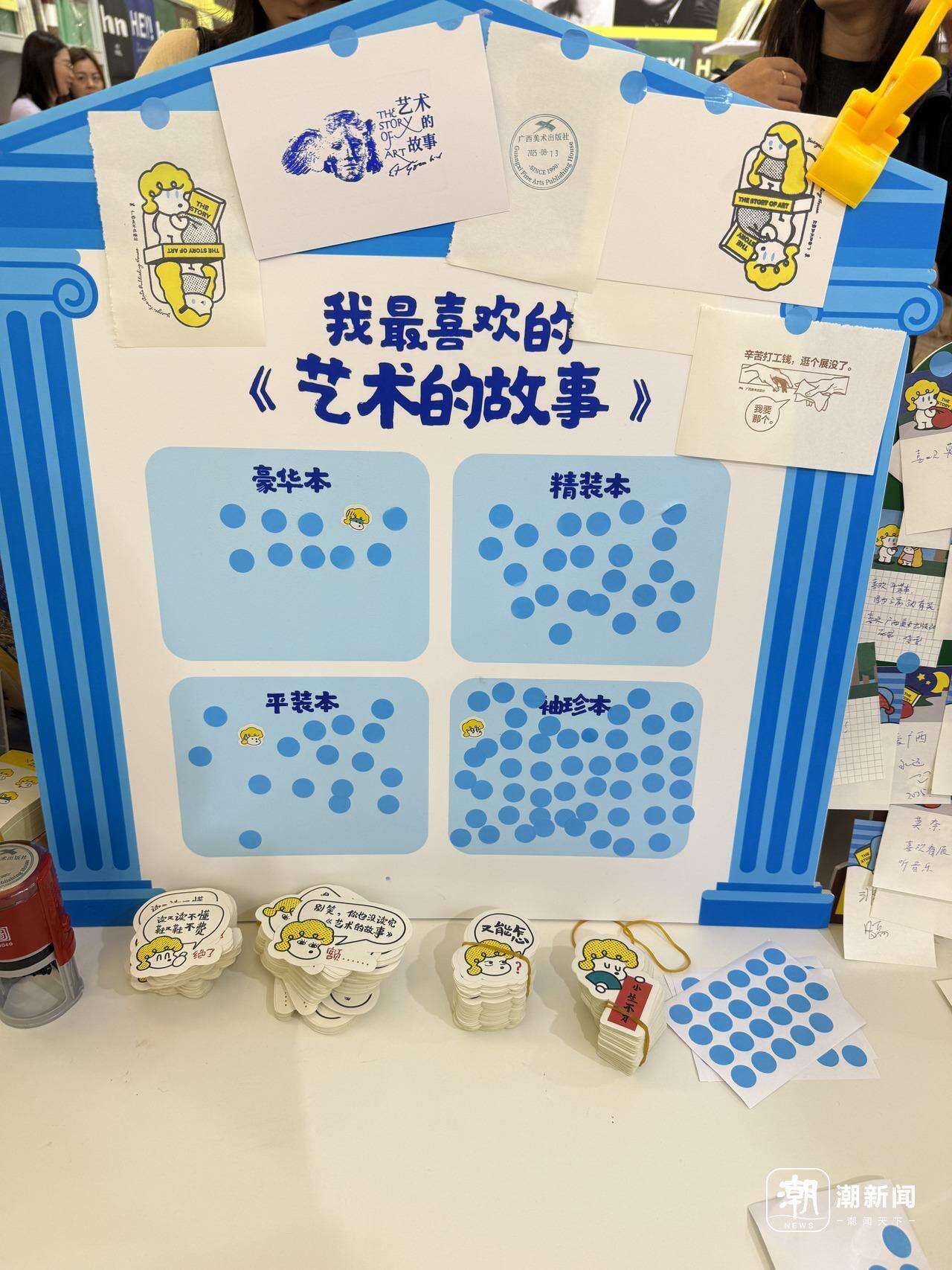

广西美术出版社展位上,摆着四种版本的《艺术的故事》。记者 杨千莹 摄

读者为自己喜欢的版本投票。记者 杨千莹 摄

读者在哪里,市场就在哪里。陈洁认为,越来越精品化、艺术化的装帧设计,突破传统大小、满足不同场景和审美需求的开本形态,以及定制化和限量版的出现,是纸质书发展的必然趋势。此外,纸质书还可以和数字内容结合,通过二维码等方式链接到在线音视频、扩展阅读、互动社区等数字资源。

数字时代,我们为什么还要捧起纸质书?

纸质书的核心价值远不止于承载文字,它提供着更纯粹的沉浸式阅读体验,利于深度思考、反复咀嚼和记忆留存。书,由纸张触感、装帧设计等共同构成一种感官审美体验。

数字洪流中,纸质书,正学会用另一种方式“呼吸”。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。