浙西屋脊——清凉峰。受访者供图

今年9月22日至27日,第五届世界生物圈保护区大会落地浙江杭州。这里的一片山林——天目山-清凉峰保护区,以日益丰富的生物多样性,成为生态保护与绿色发展极具说服力的现场。

去年7月,天目山-清凉峰保护区完成了一场“史诗级”扩容,从42.84平方公里扩展至547.3平方公里,跻身世界生物圈保护区网络。

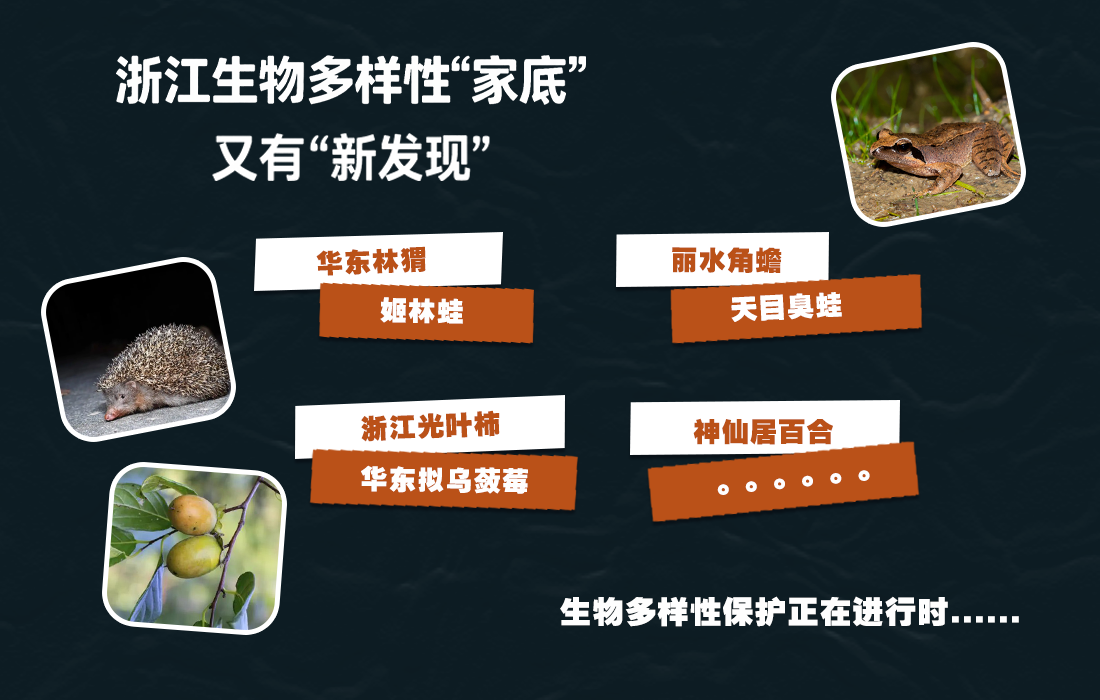

目前这里记录在册的就“住”着6000多种野生动植物,其中198种属于珍稀濒危物。这些珍稀朋友,是物种多样性的见证者,诉说着这片土地的生机与活力。

天目山-清凉峰保护区,是怎样成为“世界级”的?

扩容12倍,为更多生命寻找未来

初秋的上午,天目山-清凉峰保护区的山林刚褪去薄雾,科研监测科科长郭瑞背起鼓鼓囊囊的工作书包,向记者展示了一张植物照片,“今天的目标,是去找它。”那是一种看起来丝毫不显眼的菊科植物。

保护区位于皖浙交界处,地貌类型复杂,气候多变。从山顶到谷底,保护区的垂直高差造就了层次分明的植被带景观,也孕育着万千生命。

上山的路并不好走,石板台阶陡峭崎岖。郭瑞的脚步很快,他时常停下,不是因为疲惫,而是因为发现。“看这里。”他蹲下身,指着一颗石子大小的小蘑菇,“这个蘑菇已经成熟,正在释放它的孢子。”

上山寻找植物的途中。记者 廖君琳 摄

寻找是枯燥的,但保护区的生物多样性就是在每一次俯身中被具象化。资料显示,保护区内已记录到国家重点保护野生动植物124种,其中就包括华南梅花鹿、安吉小鲵、象鼻兰、大黄花虾脊兰等国家一级保护野生动植物。其生物多样性保护和研究水平已跻身世界前列。

“我们从2014年开始实行网格化监测,一公里布设一台红外相机,做到了保护区全域布设。”郭瑞告诉我们,“过去,我们虽然放置了红外相机,但并没有一个科学的方法估算种群数量,现在通过网格化监测,大数据模型可以较为准确地估算种群规模。”

监测野生动物的红外相机。受访者供图

除了红外相机,保护区还设置了智能监测基站等设备,组建专业巡护队实施“地面巡查+无人机巡航”立体防控。多年来,保护区已经建立起“保护繁育—野外放归—综合监测”的科学保护体系。华南梅花鹿的种群复壮就是得益于这一套科学保护体系。在这些努力之下,华南梅花鹿的种群数量,从建区前的80余头,扩大到如今的370余头。类似的还有远古生物安吉小鲵和银缕梅的种群复壮。

华南梅花鹿。受访者供图

遗憾的是,记者们的体力最终未能支撑跟随郭瑞找到那株目标植物。在山腰的休息平台,我们与他告别,目送他的背影消失在更深的绿意里。

带着一身山野气息,记者一行回到了保护区管理局。副局长程樟峰的办公桌上,一张图纸清晰地标注着扩区后的边界。

“你们今天去找的,是一棵具体的植物。”程樟峰微笑着说,“而我们这么多年所做的,是在更大尺度上,为无数个这样的生命寻找一个可持续发展的未来。”

他指向地图,解释扩区的更深层逻辑,“天目山和清凉峰本属整个大天目山脉,文化同源、生态一体。过去的分割管理,限制了区域内物种的整体保护,这次扩区,也是从生态系统的完整性和文化传承发展上做的必然选择。”

在地理上,天目山-清凉峰保护区处在长三角经济最发达、人口最密集的区域范围内,同时位于物种多样性最丰富的地球北纬30度,其扩区保护、发展的探索和实践,具有重要的全球意义。“这也是我们打动联合国评审的原因之一。”

在程樟峰看来,扩区不仅是地理空间的扩展,更是管理理念的升级。“我们的核心目标,已从以往相对单一的保护,转向‘以保护促发展’,追求生态与经济的协同共赢。‘智慧协同’是实现这一目标的关键。”他所说的“协同”,包括与安徽方面的“联防联控”、与高校的“科研协同”,以及与周边社区的“发展协同”。

“最好的保护,是让保护者从中受益。”程樟峰提到了对保护区内植物资源的开发利用,“我们正在收集筛选一些具备观赏价值、药用价值的植物资源,经过实验室研究培育,也许将来某一天能够成功推广,成为助推乡村发展的‘金叶子’。”

对于未来,他的愿景不止于守护,“2025年世界生物圈保护大会,对我们不是终点,而是起点。我们希望这里不仅能保护物种,更能成为‘绿水青山就是金山银山’的实践地,向世界提供一种生物圈保护区带动社区绿色发展的绝佳范例。”

虽然未能亲眼见到那株新植物的诞生,但这一路的寻找已给了记者答案。这片扩容十二倍的土地,已经为万千像它一样的生命,准备好了未来。

沉浸式的生态文化体验

清晨,声声鸟鸣唤醒了沉睡的天目山,站在西天目山最高的澄境民宿露台上,可以望到远处蜿蜒的盘山公路,路旁一幢幢白墙黑瓦的建筑在成片毛竹林中若隐若现,这些是天目山脚下300多家民宿和农家乐,其中90%由当地村民经营。

月亮桥村的澄境民宿。受访者供图

“‘大树王’的观赏是有技巧的,要从正面绕过,再穿过一道矮石门,从背面看,才能看到它昔日的姿态。”澄境民宿主理人蔡海燕向客人介绍道。这位土生土长的西游村人,如今已成为天目山生态文化的传播者。

天目山的旅游发展可追溯至上世纪。当时,杭州人乘坐公交车前来游玩,下山后便在村民家借宿,支付几十元食宿费,形成了农家乐的雏形。当地干部用“3个80”概括当时的情况:80元一天,接待80岁老人,做足夏季80天生意。随着第一代农家乐经营者老去,设施逐渐老化,产业面临瓶颈。

2016年,转机出现。“月亮姐姐”张慧云在月亮桥村改造老车站,打造出首家民宿,市场火爆一房难求,开启了天目山民宿升级的序幕。

如今临安区打造“天目宿集”品牌,已吸纳30家精品民宿入驻,与传统农家乐形成差异共存、互利共赢的格局。

月亮桥村。受访者供图

天目山民宿业的发展,离不开其世界级生物圈保护区的生态底蕴,这里的负氧离子含量极高,成为民宿业主打的“天然卖点”。

“游客来天目山,爬山不觉得累,像是背着氧气罐行走。”蔡海燕说。生态优势通过民宿主的推介,转化为实实在在的经济效益。

生态优势也带来了客群变化,最初以老年养生群体为主,如今天目山吸引了越来越多年轻游客和家庭客户。他们不仅来避暑,更来体验天目山的自然与文化。

在天目山,民宿主们承担起了生态文化传播的角色。蔡海燕8岁就开始爬天目山,她会带客人认识古茶树、讲解中药材来历,讲述祖辈流传下来的山野故事。

随着2025年世界生物圈保护大会的临近,天目山脚下的民宿业正迎来新一轮发展机遇,月亮桥村作为大会指定考察点,进行了整体风貌提升,民宿主们积极准备:蔡海燕在民宿增设了天目竹刻、天目盏等传统文化展示区,张慧云则找来G20杭州峰会时接待外宾的照片资料,准备迎接国际友人。

月亮桥村。受访者供图

保护区内村镇民宿产业的发展,正是“绿水青山就是金山银山”的生动实践,展现了生态价值转化为经济收益的实践。

“以民宿为支点,我们希望能撬动天目山全产业链资源。”天目山镇相关负责人表示。如今天目小香薯、天目笋干等农特产品通过民宿货架走向全国各地,实现了生态保护与经济发展的良性循环。

生态保护反哺,越保护越受益

2024年7月,在第36届联合国教科文组织“人与生物圈计划”国际协调理事会上,天目山-清凉峰生物圈保护区以扩区的方式加入世界生物圈保护区网络。2024年10月1日,经过五年打磨的《浙江天目山国家级自然保护区条例》(以下简称《条例》)生效实施,构建起促进保护区高水平保护与绿色低碳高质量发展的法治框架,为同属天目山脉的清凉峰等其他国家级自然保护区提供了治理样本。

“执法权与管护责任不匹配,是实践中的一大难题。”参与立法的浙江农林大学生态文明研究院生态治理研究所所长陈真亮教授坦言。天目山管理局曾长期陷入“管得着”却“罚不了”的尴尬,只能眼睁睁看着违法行为发生,却难以快速追责。

更深层的矛盾在于人与自然的利益冲突,1994年天目山扩区后,周边三千多公顷集体林被划入保护范围,村民生计受到影响,甚至因此提起诉讼。

保护反而使生计受损,这种悖论必须打破。

《条例》中确立了“优先聘用原住民”“收益反哺社区”等生态保护反哺制度,划定“绿色产业清单”,明确要求政府发展林下经济、生态旅游、民宿等绿色产业。

“原住民掌握着丰富的传统生态经验,是保护工作不可或缺的力量。”陈真亮解释,只有形成“越保护、越受益”的良性循环,才能让社区从“被动抵触者”转变为“主动守护者”。

对于扩区后的天目山-清凉峰保护区来说,天目山的立法经验尤为珍贵。“‘一区一法’体现的是差异化、精细化、多元化的保护思维和共建共治共享理念。”陈真亮解释,“每个保护区生态系统、文化资源和社区结构不同,需要‘一把钥匙开一把锁’。”

《条例》生效后,杭州还创新设立“生态警务”和完善了跨部门协同机制,破解了“十几个部门管不好一次非法穿越”的顽疾。

特别值得关注的是,《条例》率先规定建设“数字型、智慧型国家级自然保护区”,通过构建资源数据库与“空天地”立体监测网络、整合森林生态定位站、红外相机阵列、无人机巡查等技术设施,形成覆盖物种监测、灾害预警、资源管理的全链条智慧管护体系。

这意味着天目山的保护工作将从经验决策转向数据驱动,为天目山世界生物圈保护区筑起了坚实的数字化防护屏障。

山有法,万物生。天目山正通过立法探索一条生态、社会、经济效益协同的道路。从一草一木到千家万户,这片山林,早已与人的生计、文化的传承紧密相连。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。