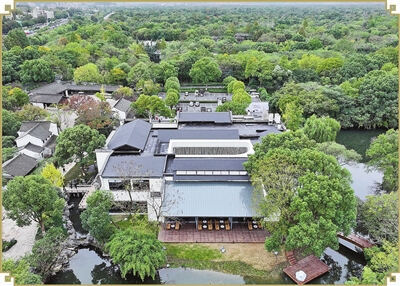

上周末,杭州西溪国家湿地公园再添文化新景观——杭州戴敦邦艺术传播中心正式揭牌。年近九旬的当代画坛大家戴敦邦亲临现场,将其笔下的古典文学绘画艺术,深深植入西溪湿地深厚的历史文脉之中。

现场,戴敦邦向西湖区捐赠了与弟子程澄共同创作的三十七米长卷《梁山群雄图》,翰墨精妙,引人入胜;同时,一场从其经典画作中汲取灵感的“水浒秀演”将现场氛围推向高潮。这不仅是一场艺术盛宴,更是西湖区持续推动水浒文化在地化传播的生动缩影。

“一部水浒传,半部见杭州,三分在西溪。”这句流传日广的俗语道出了西溪湿地与《水浒传》之间千丝万缕的联系。近年来,在西湖区大力推进文化建设下,从地理风物的契合,到人文精神的传承,再到当代艺术的激活,水浒文化已在这片湿地上深深扎根、枝繁叶茂。

【头条·记忆】 《水浒》笔下,流淌出的西溪印记

杭州师范大学教授、浙江省《水浒》研究会会长马成生曾提及,西溪一带的地理态势、气候与风物,皆真实融入了《水浒传》的笔端。

纵横交错的水网,不仅滋养着文人的隐逸情怀,更孕育了水浒的豪侠精神。“纵横河港一千条,四下方圆八百里”的深港水汊、“芦苇荡荡”“鹅卵石叠叠如山,苦竹枪森森如雨”——这些《水浒传》中生动的描绘,与西溪湿地的景观与物产高度契合。西溪的苦竹,既是书中森森竹枪的原型,也是编织省级非遗“西溪小花篮”的上好材料。

打好“文化牌”,一直是西溪湿地综合保护工程的重中之重。西湖区系统梳理了73项人文历史风貌资源,评选“三堤十景”,保护农耕文化与乡土田园景观,挖掘民俗文化与历史典故,陈设独具特色的“七店八铺”……一系列举措,旨在让人文景观免遭破坏,使历史资源永续传承。

2020年11月,占地超1000平方米的西溪水浒文化展示馆在深潭口落成。展馆以西溪风貌、施耐庵、《水浒传》、钱塘市井为核心元素,借助图文、影像与藏品,深刻展示了水浒文化与西溪湿地的历史渊源。西湖区顺势进一步调研考证西溪与《水浒传》在地理地名、山川形胜、物产民俗、方言土语等方面的联系,形成一批高质量研究成果,并征集了660件水浒相关藏品在馆内展出。

【城事·焕新】 系统性打造“活态水浒文化博物馆”

如今,水浒元素已全方位、沉浸式地融入湿地肌理,这正是西湖区系统性打造“活态水浒文化博物馆”的成果显现。从静态展览到动态演绎,从学术高地到大众普及,一个多层次、立体化的文化传播格局已然形成。

新开幕的戴敦邦艺术传播中心,分为水浒忠义厅、大观红楼厅、翰墨古今多媒体厅等六大区块。观众移步易景,可沉浸式感受戴老笔下古典人物世界的磅礴气象。

这里大家云集。西溪蔡志忠美术馆门口,一尊根据蔡志忠手绘《水浒一百单八将》制作的武松打虎雕塑巍然矗立。“我经常对着西溪湿地的廖儿洼、芦苇荡出神,感叹‘天地有大美而不言’,也激发了我的创作灵感,这才有了《水浒一百单八将》。”长期定居于此的蔡志忠最长曾42天足不出户,潜心创作,希望人们能以漫画这一全新方式感受水浒的文化内涵。

这种艺术家的自发创作,与西湖区的水浒文化传播策略形成了良性互动。华灯初上,高庄园林变身宏大剧场。新古典沉浸式戏剧《西溪·水浒》在此开演。超2000平方米实景空间、25位专业演员、108分钟行进式演绎,观众可自主选择跟随宋江、林冲或武松的剧情线,在亭台楼阁、草木湖石间亲历江湖风云。总导演余青峰指出,该剧根植于湿地水浒文化,开创了“演出即景区”的模式,未来将打造“日游园林、夜入江湖”的全时文旅生态链。

此外,“童眼观西溪,丹心绘水浒”少儿绘画大赛,让孩子们将湿地景致与水浒情节巧妙融合;西溪大讲堂则通过名家讲座,深度解读水浒文化与湿地文脉,吸引了各地听众。

通过保护、梳理、活化与创新,西湖区正让沉睡的历史文脉焕发新生,使西溪湿地成为一座真正“活”着的水浒文化博物馆。未来,西湖区还计划结合数字技术打造更多沉浸式体验,让更多人看见湿地的人文厚度。

【亲历・回声】

“水浒文化成为可触摸的湿地记忆”

无数游客慕名而来,在西溪的潋滟水光中,遥想当年“河港纵横”的八百里水泊梁山。这一切文化盛景的背后,是西湖区对湿地文化底蕴的持续挖掘与有力托举。

作为全程参与者,杭州西溪湿地运营管理有限公司的品牌宣传负责人戴小丽见证了每一个文化地标的落地。“西湖区对水浒文化的重视给了我们十足的底气,”戴小丽说,“我的工作就是在这座文化宝库与游客之间架起一座桥梁。”

通过策划“西溪遇见水浒”系列活动、组织研学游,戴小丽看着孩子们围着展品追问渊源,看着年轻人在雕塑前打卡分享。“水浒文化不再是书本里冰冷的文字,它变成了可触摸、可参与、可带走的湿地记忆。”她说。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。