钱塘江畔,潮声激荡。当“十四五”迎来收官,杭州牢记嘱托,勇担使命,缝合了地理的界限,将西湖的潋滟、天目的古木与千岛湖的碧波,共同谱成一曲城乡融合发展的恢宏乐章。

五年来,杭州始终牢记习近平总书记“把城乡发展作为一个整体,科学筹划、协调推进”的重要指示精神,在城乡区域协调发展的道路上砥砺前行。曾经的城乡界限逐渐模糊,取而代之的是要素的自由流动、产业的深度协同、文化的广泛浸润和公共服务的均衡共享,一个更加立体、更加生动的大杭州图景正在缓缓展开。

产业共兴:从“单兵突进”到“链群共舞”

入秋,临安青山湖迎来最灿烂的季节,湖畔的科技城“产城人文”融合发展欣欣向荣。作为城西科创大走廊向西延伸的重要节点,青山湖科技城聚焦高端装备制造、未来微电子、生物医药等产业,吸引了众多高新技术企业和研发机构落户。过去五年,青山湖科技城高新技术产业增加值占比由65%增至85%以上,创新指数连续多年位居全省第一梯队,成为“创新杭州”的重要力量。

“我们看中的正是这里承东启西的区位优势。”一位刚入驻青山湖科技城的企业负责人表示。这种“廊道经济”的溢出效应,正是杭州推动区域产业协同发展的生动写照。

产业兴,则城兴。五年来,杭州着力推动城乡产业优势互补、链条延伸。城西科创大走廊西延,集聚高端要素,创新动能辐射余杭、临安,成为驱动杭州乃至全省高质量发展的创新策源地;城东智造大走廊东扩,聚焦先进制造,产业集群链动钱塘、萧山,推动“杭州制造”向“杭州智造”转型升级。核心城区的数字经济引擎与星城的特色制造业、生态文旅、现代农业优势互补,让城市的资本、技术、人才与乡村的资源、生态、空间在更广领域、更深层次实现交融共振。

与此同时,在“千万工程”的指引下,美丽乡村不再是城市的背面,而是市民向往的“诗和远方”,成为撬动“共富”新支点。淳安、建德、桐庐等西部县市,依托绝佳的生态环境,大力发展水产业、通航产业、康养旅游等,激活区域发展内生动力;余杭径山镇,以“禅茶一味”为特色,推动农文旅深度融合,一片茶叶富了一方百姓,近两年来茶农年均收入同比增长超过6.1%;临安太湖源镇,则以一“乡”民宿激活文旅新消费活力,特色民宿集群年接待游客量突破50万人次。

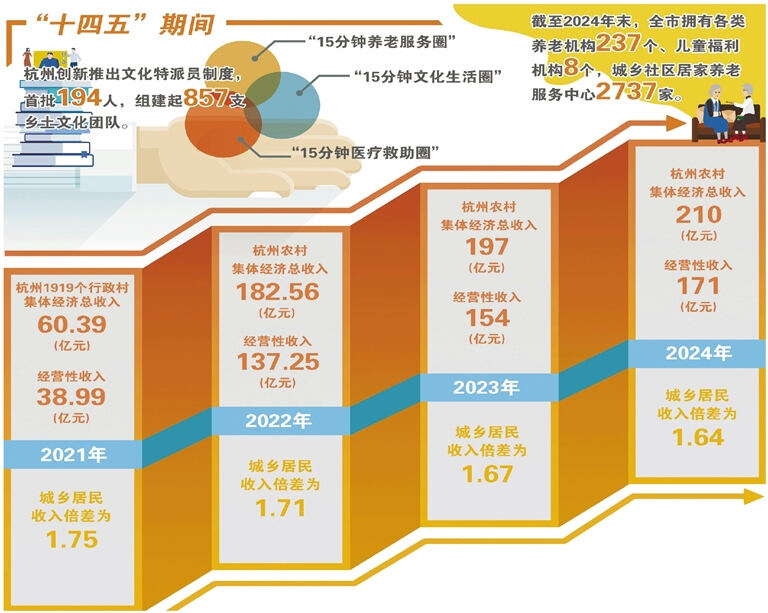

2024年统计数据显示,杭州全年农村集体经济总收入210亿元,经营性收入171亿元;培训农村实用人才9207人,桐庐“桐掌柜”、西湖龙井新茶人、建德草莓师傅成功入选“浙农智富”品牌。乡村旅游、精品民宿、农村电商等新业态蓬勃发展,真正将“绿水青山”转化为“金山银山”。据统计,2021年城乡居民收入倍差为1.75,2024年收入倍差缩小为1.64,共同富裕的底色愈加鲜亮。

文化共荣:从“各有其美”到“美美与共”

城乡融合,不仅是经济的协同共进,更是文化的深度共生与精神的同频共鸣。曾经的杭州,城区与乡村各有其美,却也难免各自为政。“十四五”期间,杭州持续挖掘、保护并活化利用深厚的历史文化与地域文化资源,推动城市文明与乡村风情交相辉映。13个区县市各展其长,以文化为笔,通过文化要素的自由流动、双向反哺,共同绘制一幅“城乡交融、美美与共”的生动画卷。

2024年6月,杭州创新推出文化特派员制度,首批194位文化特派员下沉到各镇街村社,陆续组建起857支乡土文化团队,形成“一人带一团,一团助一村”的生动局面,开展理论宣讲活动2058场次,举办文艺演出、惠民服务等活动5368场次,通过文旅规划、文创销售等方式帮助派驻地增收6835万元,推动精神共富与乡村振兴同频共振。

作为文化特派员之一,杭州日报记者许卓恒走进拱墅区半山街道石塘社区,致力于省级濒危非遗项目“灶头画”的抢救与推广工作。今年9月,大运河“灶头画”文化体验馆在半山落成开放,实现从乡村记忆向城市文化符号的华丽转身。

当文化特派员激活乡土基因,不少乡村则凭借独特的生态地理优势主动吸引艺术驻留,通过“非遗进社区”“艺术村长”等项目的常态化开展,让城乡居民共享美学滋养。西湖区转塘街道的茶村外桐坞步伐尤快,借中国美院、浙江音乐学院的“近水楼台”,已吸引230余位艺术家驻点创作。“我们村现在家家户户都成了‘书香门第’。”村党总支书记张秀龙如是说。

在更广阔的城乡图景中,文化共享正呈现多元新形态。2022年年底,一条横跨余杭北部的“良渚文化大走廊”将大遗址保护的模式,赋能到更广的区域中,实现了从“静态保存”到“活态共生”的关键跨越。一条大运河文化带则北牵临平与拱墅,流向上城、滨江、萧山,将杭州的古老与现代、都市与田园、精致文化与市井烟火紧密地串联在一起,打造运河杭州段世界级黄金旅游休闲产业带。而由建造于上个世纪60年代的浙农仓库改造而成的浙农·东巢艺术公园,则带动了街区焕新的热潮,一大批乡村文旅融合综合体、文创街区在各区县崛起,渐成网红地标,吸引青年返乡创业,激荡出城乡交融的创意火花。

服务共享:从“基本均衡”到“优质均衡”

城乡融合,核心在“融”。“十四五”期间,杭州致力于打破城乡二元结构,构建起普惠均等、便捷高效、智能精准的公共服务体系。从城市到乡村,一场从“基本均衡”到“优质均衡”的接力赛正蓄力开展。

三面环山的龙源村,是建德杨村桥镇最偏远的村庄。去年草莓即将上市之际,村里迎来了“德润建德·17出发”服务直通车——随车而来的,有草莓销售专员、建德市草莓办专家,还有医生、电力工人、消防员,连婺剧班都从大同镇赶来龙源走亲。据了解,从去年发车至今,建德的服务直通车累计出动600余场(次),服务了120余个偏远山村、4万余名村民,实现优质服务在偏远山村100%全覆盖。

这辆开进村民心坎里的“直通车”,正是杭州推动公共服务均等化的一个缩影。近年来,杭州大力实施公共服务“七优享”工程,深化城乡区域一体化,加大西部区、县(市)发展支持力度,加快构建以优质均衡为标准的协调发展格局。

对于这种城与乡的“接近”,教育领域也尤为明显。在淳安县枫树岭镇中心小学,孩子们通过5G网络与杭州主城区的学生同上一堂课。“互联网+教育”的模式让偏远山区的孩子也能享受到优质教育资源。同时,杭州持续推进名校集团化办学,通过师资交流、课程共享等方式,带动农村学校办学水平整体提升。

医疗资源的均衡配置同样令人瞩目,城乡统一的养老服务体系正在构建,智慧养老平台逐步向农村延伸,让农村老人也能安享晚年。2024年9月23日,杭州市第一人民医院桐庐医院启用,并纳入杭州市一医院“一院五区”一体化管理。让群众在家门口享受三甲医院的医疗资源,乃至高端医疗服务,在桐庐已从“将来时”成为“进行时”。此外,农村巡回医疗车和乡村卫生健康直通车如同“移动医院”,医生定期下乡进村,让村民在家门口高质量就医。

这些由点及面的优化,汇聚成杭州城乡融合发展的温暖底色。一个个“15分钟养老服务圈”“15分钟文化生活圈”“15分钟医疗救助圈”在杭州各地加速形成、辐射村社。截至2024年年末,全市拥有各类养老机构237个、儿童福利机构8个,城乡社区居家养老服务中心2737家。从“有”到“优”,从“基本”到“优质”,公共服务的内涵不断丰富,品质持续提升,让城乡群众的幸福感和获得感可触摸、可感知,亦为“城乡命运共同体”的杭州方案赋予了新内涵。

五年答卷挥就,五年乐章谱成。杭州在城乡融合的实践中镌刻下鲜明印记。站在新的起点,一个更具韧性、更富活力、更加公平、更可持续的大杭州,正以自信从容之姿,破浪前行,为中国式现代化写下生动的杭州注脚,贡献宝贵的城市智慧。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。