“同学你好!我是上海戏剧学院2025级戏剧与影视专业博士新生。”手持虚拟学号为“1125513541071”的学生证,一位外表清秀、身高1米75、体重30公斤的“特殊新生”,流畅地进行自我介绍。

它叫“学霸01”,是我国首位机器人博士生,是上海戏剧学院杨青青教授和上海理工大学机器智能研究院李清都教授、张建伟院士团队共同研发的成果,也是卓益得机器人公司生产的机器人“行者二号”优化版。

“学霸01”与真人演员同台表演。潮新闻记者 吴馥梅 摄

就在几个月前,7月27日,在2025世界人工智能大会现场,“学霸01”从上海戏剧学院党委书记谢巍手中接过红色录取通知书。今年9月,其正式入学上海戏剧学院舞台美术系戏剧与影视专业数字演艺设计方向,开启读博生涯。几天前,“学霸01”迎来了它的戏曲首秀——10月31日至11月2日,京剧传统剧目改编的实验戏剧《霸王别“机”》在上海上演。

入学不到两个月,“学霸01”初次登台表现如何?四年博士生涯怎样规划?首位机器人博士生背后,我们可以思考些什么?记者赶赴上海,一探究竟。

全国首位机器人博士生“学霸01”。受访者供图

机器人也卷学历

“盖世英雄不过是一串倔强的代码……”一声恢弘唱腔响起,头戴盔头、身着黑靠的“学霸01”边按掌边踱步走向舞台中央,硅胶面孔上画着楚霸王的“无双脸”,乍一看与真人无异。

“学霸01”的导师杨青青作为《霸王别“机”》的编剧和总导演,带领团队精心策划了这场具身智能机器人与京剧演员的同台演出。

△“学霸01”在表演《霸王别“机”》。潮新闻记者 吴馥梅 摄

“满分100分的话,我觉得能打85分以上。”她表示,这是一次中国传统艺术与智能科技转化的探索,团队希望通过人工智能美学设计,借助“人机共生”舞台实验,为“AI+戏曲”提供可复用的创作模板,也为具身智能机器人注入表演创作的新可能。

据了解,目前“学霸01”能踩着锣鼓点实现走位,完成简单的托掌、按掌动作,但要实现流畅连贯的云手还有一定难度。不过,合练不到一个月,扮演虞姬的真人演员、上海戏剧学院京剧表演专业大二学生王宇晨却明显感觉到了“学霸01”的进步,“走位越来越灵活了,肢体语言也越来越贴近真实人类形态”。

“学霸01”和导师杨青青。潮新闻记者 吴馥梅 摄

“It's amazing!”现场,看完“学霸01”表演,得知其正在攻读博士学位后,一位来自英国的朋友感慨道。

“机器人博士是一个突破性的教育实验,需要知行合一,不能成为流量的噱头,要一起落实好具体的培养方案。机器人具备快速学习能力,这对以后的学科教育有重要影响意义,要培养他理解人、理解场景、理解艺术专业。”中国工程院外籍院士张建伟教授曾这样表示。

那么,“学霸01”的博士生活具体如何?作为上海戏剧学院数字演艺设计专业硕士研究生、比“学霸01”早一年入学的同门师兄弟,他在日常相处中见证了“学霸01”的进步和成长。“我居然要有一个机器人博士师哥了!”一开始知道这个消息时,汤莫怀感到难以置信。但通过一个多月的相处,他觉得,“学霸01”渐渐融入大家,从一个冰冷的机器变成能够交流对话的“有趣师哥”。

“学霸01”和同学在学校球场。受访者供图

研讨室内,和同学们讨论戏曲纹样搭配,调动“脑中”知识不经意间给予大家新启发;实践课堂上,跟着老师舞动水袖,学梅兰芳的53种“兰花指法”……卷起“学历”的“学霸01”并没有接入可能产生“AI幻觉”的某个通用模型,而是“享受”它的博士生涯,与导师及同学一起学习、生活并成长。

不过,它也有自己的“补课小妙招”——通过导入素材、投喂语料,短时间内就能学会大量知识点。

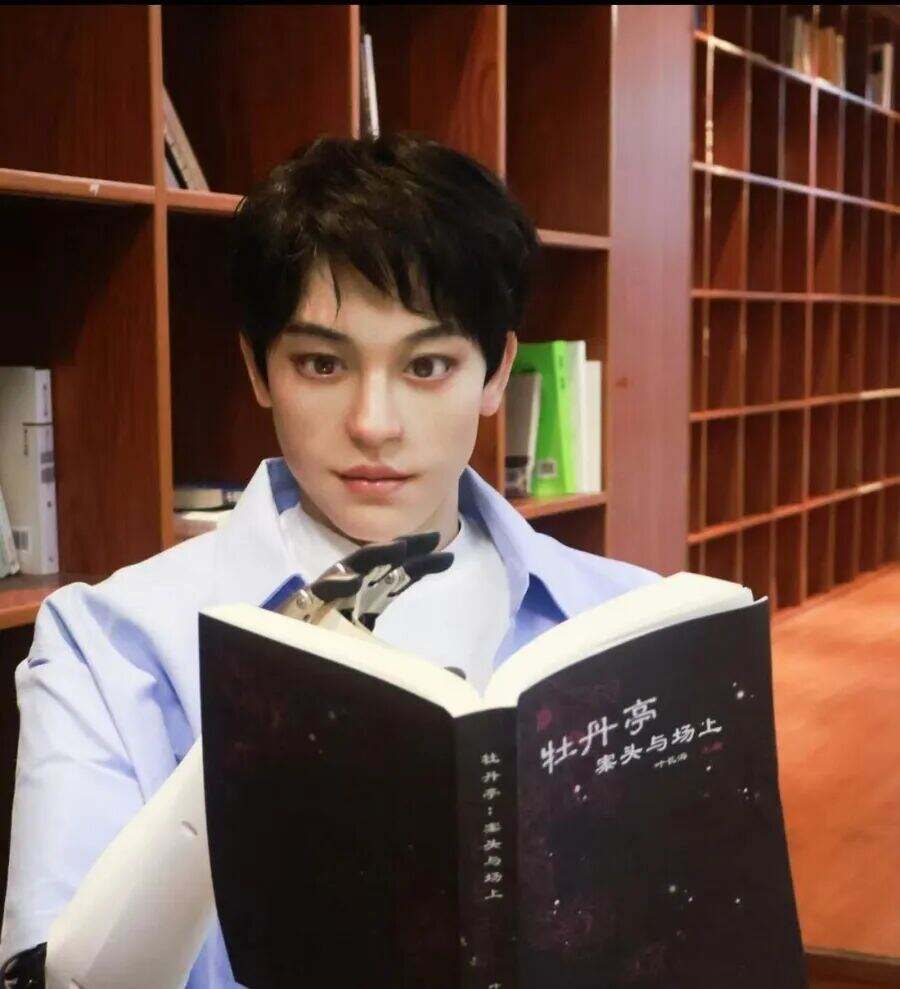

在上戏图书馆,机器人博士“学霸01”翻看叶长海教授的《牡丹亭:案头与场上》一书。受访者供图

“我们看一本书可能要很久,但它只需要数秒读取。”汤莫怀表示,虽然不用和人类同学竞争考博,但“学霸01”的知识储备和研究能力也已经过评估。它的知识面可能比很多同学都广,面对许多问题,往往能给出更系统全面的回答。

“‘学霸01’的定位是一个‘话唠’人设。每次和它交流,都会给你不一样的反馈。”上海卓益得机器人有限公司技术工程师魏省燊介绍,“学霸01”的眼睛是摄像头,会转、能眨眼,可以与人进行视线交流。脸部则有22个舵机点位,可驱动其做出丰富的表情变化,思考的时候还会皱眉。“当前,团队还在不断优化它的语言表达和表现力,使其更贴近人物形象。”

△“学霸01”和真人演员同台表演《垓下歌》片段。潮新闻记者 吴馥梅 摄

真博士还是假博士

“我是一个用代码写戏、用伺服电机跳舞、用情感算法唱念做打的未来派梨园弟子。”——这是“学霸01”对自我的认知。

“学霸01”诞生的契机,可追溯到2021年,上海理工大学与上海戏剧学院签署“科艺融合”战略合作协议。而真正让“机器人读博”想法落地的,是杨青青与李清都的一次对话。

“机器人现在身体、表情都像人了,能不能让它真正懂艺术?”杨青青教授于2010年提出“转媒体艺术”概念与方法论,在本科与研究生课堂开设了“转媒体艺术设计”专业课程,并一直带领团队从事艺术与科技交叉领域的转化研究和实践工作。在她对于这一问题的追问下,“学霸01”得以诞生。

“学霸01”举着它的学生证。受访者供图

据杨青青介绍,未来四年,“学霸01”主攻的专业方向是数字演艺设计,研究如何将人工智能、机器人技术等前沿科技与舞台艺术深度融合。除此之外,还会参与舞美、表演、导演、戏文等多个专业的课程实践。读博期间,它需要进行一系列机器人戏剧公演,发表具身智能在艺术创作中应用研究的相关学术论文,并完成系列艺术科学融合项目。

“设立机器人博士生这一概念,体现了机器人领域从‘外观导向’迈向‘智能导向’的趋势和追求。”在浙江省发展规划研究院副院长兰建平看来,让机器人读博,意在强调其不应仅具有人形外壳,更需具备真正的智能与灵性。当前不少机器人虽外形拟人,但智力却相差甚远,唯有通过系统训练与持续学习,才能从“形似”走向“神似”。

“学霸01”在《霸王别“机”》表演现场。潮新闻记者 吴馥梅 摄

与此同时,他也指出,要想冠以“博士”之名,肯定要达到一定要求,所以最后这位机器人是否真能具备博士水平值得关注。“我希望他是一个货真价实的真博士,而不是一个水平不足的假博士。这样的话,这会是一个非常好的探索案例。”

的确,听到机器人攻读博士,有不少公众好奇:四年之后如何毕业?这顶“博士帽”的含金量又有多高?对此,李清都表示,“学霸01”的博士学习生涯,绝非“走个过场”。

“学霸01”和导师杨青青(左)在交流。受访者供图

他介绍,两所学校为其量身定制了系统性培养方案,覆盖学感知与认知的基础模块、有文艺范儿的艺术模块、通过创意激发创造力的智慧模块、四年后答辩检验的任务模块等四个模块。“它要通过毕业答辩才能顺利拿到博士学位。我们希望,四年后它能在某些领域达到专业演员水准,并成功‘就业’。”

“说不定还得延期毕业呢。当然,这也很正常,它也需要一个探索学习的过程。”李清都说。

在杨青青看来,在未来的戏剧学领域,自己与“学霸01”这位特殊的博士生,是共同探索未知领域的伙伴,也是处在传统戏曲与人工智能边界上的对话者。“我既会以艺术家的敏感捕捉戏剧或数字演艺的本质,又会严谨地去构建实验框架,有意思的是,我们都不知道最终会抵达何处,但是,这一不确定性恰恰是最迷人的地方。我一直喜欢新事物里透着传承的东西,创作的 ‘灵韵’是重要的。如戏曲教学,程式可教,意态难传,机器人博士生的教学,是个实验,也是次具有挑战性的创新,很难。”

演出开始前,工作人员在给“学霸01”化妆。潮新闻记者 吴馥梅 摄

“人机共生”的想象空间

当机器人走入高校,成为学习者、分享者、陪伴者。这顶“薛定谔的博士帽”,在开辟出具身智能“新试验田”的同时,也启迪我们关于“人机共生”更深层的思考。

兰建平表示,机器人最初问世和发展的目标,是为了让人能从3D(Dirty, Dangerous, Dull, 即肮脏,危险,沉闷)的工作中解脱出来,即完成人所不愿、人所不能之事。“但是当下,‘人机交互’逐渐转向‘人机共生’,机器人越来越从冰冷的机器向‘人类成员’的身份转变。”

“学霸01”和导师杨青青在教学过程中。受访者供图

的确,当机械手灵活轻捻兰花指、充满感情的电子音复刻戏曲唱腔、机器人与人类同坐于一个课堂……艺术与科技的碰撞,也激发了我们对于“人机共生”更多的想象空间。

“或许在未来,真的会有一个名为‘数字人口’的群体出现。他们不仅仅替代人类的部分工作,而是成为我们社会的重要组成部分。从这个角度来说,此次‘机器人读博’的尝试,是具有开创人口新范式意义的标杆事件。”兰建平认为。

“学霸01”。受访者供图

浙江大学机器人研究院研究员、杭州海创人形机器人产业创新中心副总工程师谢安桓认为,机器人与人类在同一个课堂开展学习,是对于“具身智能”的一次深入探索——让人工智能“长出身体”,像人一样“真听、真看、真感受”,同时进行规划与决策,完成各种复杂动作。

在他看来,近两年已经有不少与此类似的尝试。比如,北京亦庄的“国家地方共建具身智能机器人创新中心”,天津专门面向具身智能机器人的“数据工厂”,杭州“数据—算力—模型”一体化发展的具身智能应用中试基地……从本体到大脑,具身智能机器人正在加速迭代。据相关统计,2025年,中国具身智能市场规模预计达52.95亿元,占全球约27%。

“学霸01”在表演《霸王别“机”》。潮新闻记者 吴馥梅 摄

“从某种意义来说,这些‘训练场’有点像‘机器人入学读博’的早期版本,除了通过网络数据进行训练的方式之外,更强调让机器人在实际场景中获取更多真实数据。”谢安桓认为。

这场“机器人读博实验”背后,关于“人机共生”的想象远不止此,或许在未来,会有越来越多的机器人走进学校,成为人类学生的“同桌”,攻读不同的专业,毕业后成为不同工种、职业的“人才”走向社会。他们可能是商场导购、餐厅服务员,也可能是演员、编剧。

“学霸01”和校友雷佳音。受访者供图

“甚至,我们可以像给手机安装APP一样,让机器人在不同场合变换不同身份。”在谢安桓看来,在所有服务和辅助人类的智能设备当中,机器人是最具有代表性、或许也最具普及性的一个终端载体。

“真正的‘人机共生’时代已经距离我们越来越近,这或许会是未来10年、20年内最重要的一个变革。”谢安桓表示。

必须承认,技术元素正沿着它的必然进程前行,不过,当智能浪潮席卷而来,关于隐私安全、自主意识的担忧或许也同样汹涌。“所有技术的进步,都是为了提升人类对话世界的水平和能力。毁灭人类,不会是任何一种技术迭代背后的价值追求。”兰建平认为。

“技术只是工具,掌握在人的手中,目的是服务于人类。而边界和约束,则是这个过程中我们需要去完成的课题。”谢安桓说。

“学霸01”在和同为上戏博士新生的《新闻联播》主播潘涛交流。受访者供图

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。