烽火艺程浮雕创作场景

《国美春秋-清明》 油画 300cm*900cm 许江、孙景刚、邬大勇

3月25日,由中国美术学院、中国美术馆共同主办的“中国·美术·学院——中国美术学院九十周年纪念展”将于中国美术馆隆重开幕。“中国”、“美术”、“学院”三者不仅是学院的名字,也是此次校庆活动展开一切活动的核心:它们将立身于当下,又在对过往历史和文明的溯洄之中,向未来的艺术与教育发问。

九秩国美,大展在即,个中思虑,只有那些主创人员才能道得。

中国美术学院院长、总策划许江:为你打开国美学术的世纪之门

中国美院用90年的践行,四万五千师生的追求,缀成“中国艺术的先锋之旅”,“美术教育的核心现场”,“学院精神的时代宣言”这三面猎猎飘扬的旗帜。我们将其中的头一个词拈出,即成“中国·美术·学院”,这正是大展的标题,也是大展的主题。我们在学院教学研创的现状中,撷取和谋划了15个案例,以这些案例来展示这三面旗帜的内涵,揭示这种先锋、现场和宣言的力量。这15案中有献给建院、西迁、共和国、改革开放几代先贤名师的《国美春秋》四联大型历史油画和《烽火艺程》大型纪念浮雕;有展示我院高端学科绘画书法新创作的《天地绘心》、《含弘写心》、《千年版书》;有再现教学最新现场的《我织我在》、《本土营造》、《天工开物》;有视觉乡土、社会美育多年坚守的《乡土学院》;有铸炼新媒体本土关怀的《溪山行旅》、《人文影画》、《心印宇宙》;有现代设计教育与服务宣言的《汉字无疆》、《东方丝竹》。纵一叶而知全竹,窥现场以展新貌。这个大型展览采用现场的形质,创新视觉阅览的方式,构建一个生机勃勃的艺术创造的场域,让观者以历验的方式行进在教学与创作的生发之地,共享今日艺术教育的创新意识和浩然之气,共享国美之路传承不息的使命担当和东方理想。

我们将在展览大厅中,竖立起一个门框。这个门框是依1928年建校时的校方信笺制成。它的两边写着“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和东西艺术,创造时代艺术”的建院宗旨。这一宗旨是学院师生心入心出的世纪学术之门。

中国美术学院副院长、策展人高士明:校庆大展意在看到初心

中国美术学院是新文化运动的产物。九十年前,蔡元培先生在新文化的激越浪潮中创办国立艺术院,志存高远。九十年过去,先辈们的心愿声犹在耳。蔡元培说:要以爱美的心,“真正地完成人们的生活”;林风眠说,要“从提倡艺术运动入手,把中国的文艺复兴重新建筑”;滕固说,我们要“陶铸一个开物成务的世代,而使之绵延无际……”

历史车轮驶入新世纪,迎来的是一个迅疾变幻、多元复杂的全球化和信息化时代,深刻影响并催生学习革命、教育变革与艺术迭代,文化艺术创造与高等艺术教育遭遇着前所未有的巨大冲击与挑战,全球高等艺术院校也都面临着发展变革的转机和契机。面对时代的变革与发展的洪流,艺术教育应当坚守什么、如何前行,艺术家们应当担负怎样的责任,这是无可回避的时代命题和历史课题。这也是中国美术学院举办院庆与展览的核心所在。

新世纪以来,中国美术学院取得了非常多的成就,但我们的校庆和展览不只是成果的堆叠。回顾历史,最重要的是要看到初心。这个初心是一个学术家庭的初心、历史的初心。这个初心可以追溯到美院的孤山时期、平湖秋月时期,先贤们对艺术和教育,以及这所学院的理解。我们希望这个活动带出的是这样的信息。

中国美术学院公共艺术学院院长、大展“烽火艺程”主创杨奇瑞:寻找学校的精神和魂魄

“烽火艺程”主题浮雕所刻画的是国立艺专师生们谱就的西迁历史图景,这是美院90年历史当中非常重要的一段。1937年,抗日战争全面爆发,杭州艺专师生被迫辞别西湖,水陆两路并行,与南迁的北平艺专师生会师湖南沅陵,合为国立艺术专科学校。后来又深入西南腹地,先后在贵州、云南、四川、重庆等多地办学。1946 年,艺专校址才迁设杭州。前后九年,学院十迁其址,五易校长,辗转约六千公里。

这块浮雕总长45米,高2.6米,分为六个篇章,可以说是一座非常规的“超级浮雕”。创作的过程中有大量的创新,整体上采用中西合璧的方法,既有中国的营造法式,也有西方的经典写实主义的手法,是中国美院乃至全国具象雕塑当中的一次重要创新。在着手创作前,我们首先做的是研究史料,它们必须是真实的,是真正在这条路上发生过的人和事,并具有某种启迪意义。最终,作品被翻成人造大理石材质赴北京展览,其后还会被铸成铜像,放在校园里成为校园教育。

校庆不只是一场聚会,而是要寻找学校的精神和魂魄,“烽火艺程”反应的10年历程培育了学院的风骨,在患难时期的担当,我们有必要把这段历史表现出来。

中国美术学院设计艺术学院副院长、校庆视觉形象设计总监毕学锋:历史总是那么有机缘

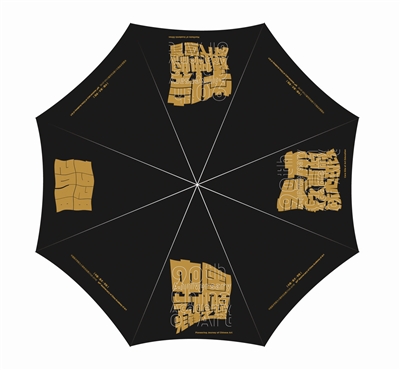

我们创作了一系列视觉形象符号和产品,她们是关于这次活动的、可以记忆的视觉符号。当人们一看到这个符号,就能想到这次校庆活动。其中会体现出我们的主张,传递思想。是我们视觉识别、贯穿活动的重要组成部分,更重要的是学校90年来在中国艺术发展中起到的作用。

旗帜、像素、群星是本次校庆视觉形象中三大主题元素。首先,此次校庆主视觉的整体形象是三面飘扬的旗帜,这既是时代标杆,也是引领的方向。其次,如果说学院是一曲史诗,那么构成这幅史诗图像的,就是作为像素点的历史星群和事件,他们活跃在历史与现实之中,在九十周年校庆之际,共同集结。群星,则象征着从1928年到2018年,从国立艺专到中国美术学院,共培育了四万五千余位学子,他们如同夜空星辰,闪烁在学院的历史之中。

历史总是那么机缘巧合。中国美院的校庆前后我参与过三次,第一次是1988年的建校60年,那时我还是学生。第二次是1998年学校70年校庆。今年已经到了90年校庆,我和我的研究生同学们近距离亲历了一次校庆设计的全接触,希望给他们研究生期间留下最重要的一课。

展览执行策划工作团队主要成员:校史像空气一样,可以沉浸在里面

中国美术学院的历次校庆,本身就能构成一部值得纪念的历史,比如70周年时的“世纪传薪”,75周年时的大型学术项目“地之缘”,美术院校和思想界有了一次深入全面的沟通。再到80周年的史料呈现,展示了若干个时间切片,形成有构造的历史叙述。这次的90周年展示了15个案例,有对话,有教学,有动员。

大展的方案思路是许江院长、高士明副院长提出和细化的,我担任的是执行策划。也就是负责策展中从构想到落实中间的一些衔接、转换工作,把一个个原始的文案和各个学院正在创作的面貌衔接起来。关于学校的发展史,我们首先要充分感知。

美院从一个几百人的学校变成一个几万人的学校,规模上的变化,也是社会和美术教育的变化,要全面了解其实非常很难。因此,我们更多地依靠感知。每个人都会有自己的感知路径。学校的历史过程是一个有待进入和感知的过程,逐步进入学校的发展脉络,逐步感知他的方方面面的层次,不同时期。比如我以前对孤山校区并没有太多情感,直到今年的一场大雪,我经历了孤山,突然发现那里的山水气质和美院第一批艺术家的绘画感非常像。林风眠、吴大羽这一辈国立艺专画家,都具有那种气质,这跟孤山地点、风气很有关系。如果没有地点的还原,就无法感受那种空气。校史是像空气一样,是要慢慢进入的,它不可能一下子很清楚,也不能完全掌握,但你可以沉浸在里面。

重访孤山 九秩梦寻 90周年校庆大合影

看浙江新闻,关注浙江在线微信

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。