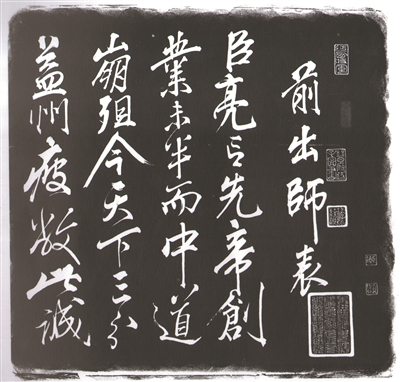

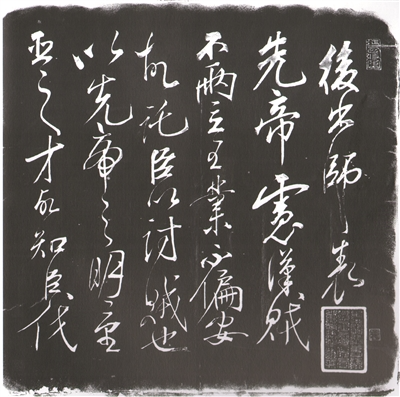

黄良起碑刻作品:杭州岳庙,诸葛亮《出师表》

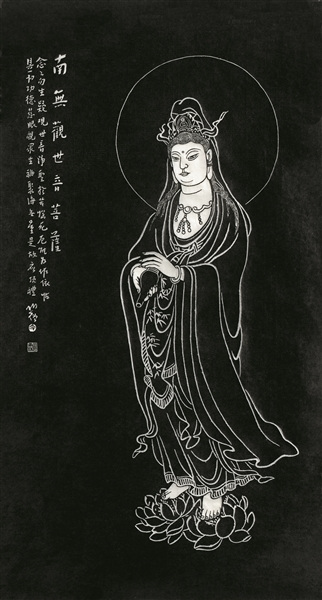

黄良起碑刻作品:圆霖法师《观音》

除了刻石,黄良起(左)与夫人邹菊英(右)很少关心外面的事,就这样简简单单地过生活。

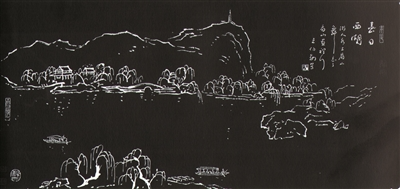

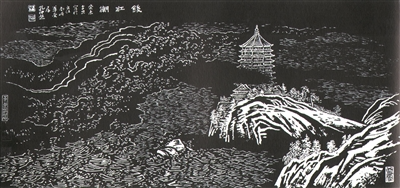

黄良起碑刻作品:王伯敏《春日西湖》

黄良起碑刻作品:孔仲起《钱江潮》

黄良起先生是当代著名的金石碑刻大家,出身碑刻世家,为一代治石泰斗黄怀觉先生之子。黄良起自幼继承父业,深得真传,且得益于父亲挚友吴湖帆、刘海粟、郑逸梅、陆俨少、唐云等教诲,耳濡目染,将书画艺术之韵味,融于刻刀之中。后又经陆维钊、沙孟海、陆抑非诸先生指导,石刻书画艺术更臻炉火纯青,运刀如笔,被称为“金刀圣手”。

著名书画家王伯敏先生曾以四十字赞黄良起和他的碑刻艺术:“子时利器,晓击悬发;荟萃墨本,意取云涛;技聚众妙,巧贯金刀;云乎良起,治石英豪;艺馆设立,永志艺高。”

平常心就是真心的显现

见到黄良起先生是在城北的工作室,进门便看到启功先生对联拓片:“能与诸贤齐品目,不将世故系情怀”,一旁是沙孟海先生送给他的“宁静致远”的碑拓原作。可以说,这两句话既是黄良起的毕生所求,也是他艺格的写照。

支撑碑刻的石头就放在两条老式的木长凳上,虽然简朴,但稳若磐石。一盏绿色的上海新华灯具厂60W的老灯下,排列着五六把刻刀。这就是黄良起平时碑刻的工作台。

房间里最多的就是大大小小的太湖石,厚度从几厘米到十几厘米,重量从几十斤到两三百斤。这间没有装修过的老房间,水泥的地面,斑驳的墙面,十几年来都没有变过模样,时间的流逝仿佛并没有在这里发生,只有碑石上扬起的挫灰才留下岁月的痕迹。

黄良起从不关心别人的工作室是什么样的装修,他只觉得这间老房子冬暖夏凉挺好,刻刀一握一坐就是一天,年年如此。

黄良起的父亲也是这样,虽然很有名,但始终抱着一颗平常心。他经常与黄良起说,“名气再大也不是永远,心里平平淡淡的最好。”

几十年过去了,这句话也成了黄良起的处世标准。在黄良起看来,平常心,是眼前之境就是真心的显现,也诠释了他世俗生活和艺术生活浑然和谐的人生体味。保持平常心,踏踏实实认认真真地过好当下;保持真心,探求艺术世界和人生的根本。

黄良起不仅是这样身体力行的,也这样影响着身边的人。黄良起的夫人和两个儿子都会碑刻。遇上刻不过来,时间紧迫的“大任务”时,也会全家齐上阵。

黄良起的夫人邹菊英说,平时两人会讨论怎么刻,刻不好的地方也会相互指出来。几十年来,石头都是两个人一起搬,一起抬。除了刻石,他们很少关心外面的事,就这样简简单单地过生活。

就在说话之间,黄良起的儿子黄臻伟已经完成了两张乌黑油亮的乌金拓。这是他从小耳濡目染,帮着父母做的最平常的活儿。尽管现在他和弟弟两人都有自己的工作,但一周总会抽出时间来帮着父亲做点事,他和弟弟的两个孩子也最喜欢到爷爷的工作室来,看着书听着叮叮当当的刻碑凿石声,在孩子们眼中,这是爷爷最快乐的事,也是他们共同的最美好的时光。

吃透原作,巧于构思的“再创作”

刻碑,可能外行人以为是将要刻的字画粘或描在石面上,用铁凿子凿出形状就是了。其实不然,黄良起说,刻碑至少有十道工序,极其繁琐,而且有别于古法刻法。主要有:熟悉原件、双勾、选石备石、磨石、上磨、上蜡、上样、刻石、拓片等步骤。

关于碑刻的工具,黄良起主张“一刀一石”。工具不在多,而在于趁手。碑刻过程中,主要用到的工具无非“刻刀、铁板、笔”等几样,工具简单,而功夫不简单。

而在各种准备工序之中,最关键的是熟悉原件,临摹构思。

这一步的目的在于掌握原作中书画用笔的来龙去脉,做到胸有成竹。黄良起说一定要吃透书法绘画的笔墨走向,首尾藏锋,起落笔、中锋、枯笔等。要清楚原作的用笔轻重快慢,用的是狼毫还是羊毫。一定要了解作者的笔意精髓,这样刻出来的字和画才能得其灵魂。

那么碑面上的字画要不要“打草稿”呢?

这就需要双勾了。首先是墨勾,把半透明的纸覆在字画上,用墨笔一笔一笔仔细地勾出空心字。然后再是朱砂勾,在完成墨勾的纸的背面,用蘸了朱砂的笔依照墨勾的笔画重新勾一次。完成双勾后,朱砂面的空心字就可以翻印到碑面上了。

黄良起一边说一边掀开一块刻了一半的石头,上面是已经完成双勾翻印到碑面上的样子,朱红的轮廓用来参考字的笔画和位置,笔锋的藏出起落,全靠手上的刻刀。

刻石是整个碑刻过程中较为核心的一步,黄良起告诉我们,在刻字时,刻的笔画有顺序:先横后竖,先把几个字的“横” 笔一气呵成刻好,再统一刻“竖”笔。其他的“点、撒、捺、提、勾”等笔画都是根据笔势顺势而刻,有的和“横”笔一起刻,有的和“竖”笔一起刻。

“原作的运笔走向,风格特点都要烂熟于心。就像陆俨少的梅花,是老干还是新枝要分清,是含苞初放、半开、全展,正侧面、背向叶都看明白其用笔之笔意章法。刻的时候,一边对比原作,一边镂刻,就像临摹一样。”黄良起说。

每刻一幅作品,黄良起总要反复鉴赏,反复临摹,刻成后,先要拓出一张,与原作对照、修改;还要请健在的原作者来看碑石与拓片,征求其意见,再作修改。

如是,刻碑,无疑是一种要求极严的再创作了,其刻制过程,所耗费的时间和精力,比书画家要多得多。特别在时间上,刻一块碑,少则十天八天,多则两月三月。

书画碑刻的拓片,都是书画作者的精品。经过黄良起忠于原作、巧于构思的“再创作”,无论山水、花卉、人物、书法,均神形兼备,笔意墨韵与原作毫无二致,刀功卓绝,宛若天成。

杭州四十年的发展,一步一个脚印

1979年,黄良起第一次到杭州。因杭州岳庙修葺过程中,岳飞手书诸葛亮的《出师表》找不到“刻家”。沙孟海先生说只有无锡人黄怀觉、黄良起父子才能胜任此事。于是,黄良起跟着父亲来到了杭州,一待就是四十年。

黄良起介绍说,《前出师表》和《后出师表》,这两篇加起来有1164个字,共刻了37块碑。那时,他父亲已75岁,主要工作量都由他承担,37块碑中,他独立完成30块。

“记得是从1979年正月初五开始刻,一直刻到1980年4月。到今年也正好四十年了。”

忆起当年,黄良起聊了很多关于父亲和他的朋友们在杭州的故事。而他也有幸得到了沙孟海、陆维钊、陆抑非诸先生的指导,使他的石刻书画艺术更臻炉火纯青。一些著名书画家很看重黄良起,沙孟海、刘海粟、启功等名家,都与黄良起成了忘年交。他们的墨宝只交给他来操刀。

黄良起的作品几乎都是在杭州完成的,他用一件件精品见证了这个城市的发展变化,而且很多已作为现代文物加以特别保护。如杭州岳庙、西泠印社(印人书廊、印人印廊)、净慈寺、灵隐寺、吴昌硕纪念馆,浙江普陀、上海玉佛、广州六榕寺的观音、罗汉、尊者等无不栩栩如生,令人流连忘返。其刻石拓本流传甚广遍及海内外,尤其深受日本、东南亚国家喜爱。国家图书馆、故宫博物院领导和有关专家也曾多次光顾其工作室,观看他的工作流程,真所谓“斯之陋,惟吾德馨”。

“杭州这四十年来的变化翻天覆地,但这个变化不是一天就促成的,是一步一个脚印,稳扎稳打地发展而来。老百姓切实地感受到了改革开放带来的变化,杭州的人文、风景也在潜移默化地影响着这里的人。”黄良起说。

“金刀圣手”黄良起为杭州留下了许多传世之作,但最可贵的是他把铁笔丹心这一精神传递给后人。这几年他陆续向浙江省博物馆、中国江南水乡博物馆、诸暨博物馆等多处捐献大量珍藏作品,浙江图书馆、宁波黄良起艺术馆、宁波沙孟海书学院也都收藏了很多刻石拓本。

聊起碑刻传承,黄良起不免感慨:“目前国内真正在做金石书画碑刻的人已寥若晨星、不够屈指,究其原因,一是因为学习此技艺需要长时间学习大量的书法绘画艺术,熟悉各派之特点风格,方能刻一家像一家,使之形神兼备,当然亦需要娴熟之刀工、腕力、目力……而且需要长久之磨炼,然而现代快节奏的社会已很难有人耐得住寂寞从事此业,但作为传承祖国两年余年的书画艺术和留存文史资料、艺术瑰宝的载体,碑刻应继续传承、发扬光大。留住历史、留住根,继往开来,共创未来,愿祖国文化艺术欣欣向荣,人民幸福,繁荣昌盛。”

看浙江新闻,关注浙江在线微信

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。