衢报传媒集团记者 李啸/文 鲍卫东/摄

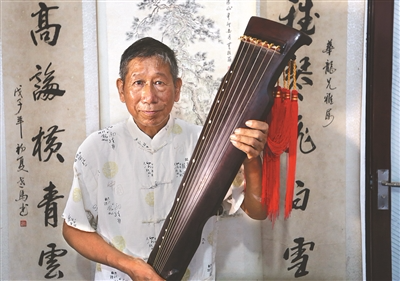

每每回望10多年前的那场世纪之交,已是浙江省级非遗项目——“古琴制作工艺”代表性传承人的沈华龙,常常不知是喜是悲。

新世纪的初年,沈华龙为了筹措买房款,不得已将浙派古琴传人大休法师赠予他的一架古琴售出。

而正是那轮衢州旧城改造浪潮中,沈华龙也收获了一批拆自老屋的木料,其中有两根来自关帝庙的梓木架梁,恰是制作古琴底板最好的材料。

睹物生情的沈华龙视之为冥冥天意,他决定重拾青年时期拜师学得的斫琴工艺,复兴衢州沉寂已久的琴道。

经过10多年的刀刨斧凿,寂寂无声的枯木在衢州沈氏古琴工坊内,陆续重新复活。它们流向五湖四海,凭借琴师心与手的温度,释放出清丽古雅的七弦之音。

不绝的琴音背后,是源远流长、弦歌不辍的三衢琴脉:那是带着“一琴一鹤”赴成都的赵抃;那是南宋琴师毛敏仲抒发亡国之恨留下的千古名曲《平沙落雁》;那是明代斫琴大师祝公望心醉神迷的“蕉叶琴”;那是“浙派古琴”国家级非遗代表性传承人徐晓英题写“唯愿家乡琴学昌盛,不负前贤”的殷殷嘱托……

与琴俱老,这是沈华龙不变的“我心依旧”。

拜师名士程礼门, 无可奈何花落去

沈华龙的古琴工坊就隐匿于衢城坊门街附近一处开放式小区的底楼储藏室内。如果不是铁门上涂着绚丽斑驳的红色生漆,这里丝毫没有显示古琴遗世独立的气息。

面圆底平,象征天圆地方的古琴,其文化内涵丰富到难以表达。自尧舜、孔子以降,历朝历代都有知名的古琴演奏者和斫琴师。在中国文人士大夫看来,含蓄、内敛的琴不仅是乐器,更是修身养性的法器。

这也使得古琴在历史变迁中,逐渐变得孤傲和小众。沈华龙与古琴的相识,源于上世纪60年代拜师衢州文化名人程礼门。

程礼门出生于中医世家,其父程曦受业于三衢名医雷少逸,因医术高明获得了一定资金积蓄,后创设了“鼎元酱园”。家境殷实的程礼门自幼喜爱读书,家藏典籍万卷,其学识渊博,尤为精通音律。

后来成为革命音乐家的张曙,早年在衢州求学时就常常到程礼门家中博览群书、切磋音乐。对于古琴,程礼门也是情有独钟。据说,他的琴道师从一代名僧大休法师。上世纪30年代,大休法师曾在程礼门家中旅居数年,离去时赠给程礼门一架亲斫的古琴。

1964年,高中毕业的沈华龙慕名拜师程礼门,隔三差五到老师家中学习琴棋书画等传统文化。

那段与老师每日相伴安静看书、抚琴的日子,如今已成了沈华龙心中美好的回忆。他记得老师常常告诫他“学做琴,得先把琴弹好”。

恬静的生活因为“文革”戛然而止。1971年,沈华龙悄悄在家斫琴的消息不胫而走,所制古琴被抄出并砸毁。

程礼门得知后,将大休法师所赠古琴转送于沈华龙,勉励他继续学琴,传承斫琴工艺。

其时,程礼门的境遇已经急转直下,在“破四旧”的风声鹤唳中,他所有的收藏都成了烫手的山芋。

但是,纸终究包不住火。程礼门的2万多册藏书依旧被红卫兵抄家没收,其中有古琴谱善本128部,还有中医、元杂剧、昆曲、宋词、唐诗等诸多类别的典籍。

眼看一生的心血付之东流,嗜书如命的程礼门沉浸在如丧考妣的巨大悲愤中,人也一蹶不振,茶饭不思。

1972年冬季的一天,正在农村下放的沈华龙闻听噩耗——老师不幸驾鹤西去。萧瑟凋敝的老屋里空空如也,衢州古琴史上的一代传人化作落花流水。

唯一值得庆幸的是,程礼门所藏的大部分琴谱等古籍最后都安身于衢州市博物馆,得以保留下一息琴脉。

以古木为根,静待自然生长

退休前,沈华龙就职于衢江区文广局,从事文物保护工作。他早年研习斫琴的经历,一度鲜为人知。

1999年,迫于兑付买房款的沈华龙忍痛割爱将大休法师斫制的古琴售出。这以后,他时常陷于懊悔中。

直到2001年,推土机开进了坊门街片区旧城改造现场,一座座老宅化作断壁残垣,那些七零八落的雕梁画栋,勾起了沈华龙对离去古琴的思念,重燃了他复兴斫琴工艺的心愿。

传统的中国斫琴工艺崇尚以古木为根,即琴身的木材越老越好。古琴的面板一般首选桐木或杉木,底板则一般采用坚硬的梓木,它能促成声音的纵向摆动,使琴声更具悠扬。

相传唐代斫琴大师雷威为了选材,会踏雪登峨眉,听风过山林之音,如果其声连绵悠扬,便伐之斫为琴。

当然在现实中,斫琴师还是喜欢在老宅里寻宝。这些早已化身于屋柱横梁的枯木,因为岁月沉淀而变得干燥、稳定、通透,是求之不得的上等古琴木料。

老木在手,沈华龙要做的便是如何让枯木逢春。斫琴步骤一般分为选材、定型、髹漆、定音、上弦、试音6大步,但细细算来中间有100多道工序,斫制一架琴最漫长的则属刮灰胎到上漆的过程,中间每道工序后都要自然阴干数日,20遍灰胎做下来,所费的时间和精力可想而知。

沈华龙的工坊里,常常挂满处在各个工艺阶段的古琴。繁缛的工艺流程和对材料的苛求,决定了其古法斫琴产业无法量产,唯一能做的便是静等。

取一架琴,点起香炉,等待中的沈华龙常以抚琴消磨时光。他就像坐在树下的老农,守望着地里的庄稼自然生长。

沈华龙常弹的琴曲包括《洞庭秋思》《流水》等,1965年他在老师程礼门的家中听过查阜西和管平湖两位古琴大师弹奏这些琴曲的唱片,此后一直念念不忘,魂牵梦萦。

沈华龙的儿子沈富春(右),已经接过了父亲的琴坊。如今他已是中国古琴协会会员,浙江省音乐家协会古琴专业委员会会员。

琴何为是,琴道何以至此

北宋名臣范仲淹曾请教古琴名家崔遵度:“琴何为是?”崔答:“清厉而静,和润而远。”时移世易,原本和、静、清、远的古琴,也变得渐渐世俗功利起来。

市场上开始出现廉价低劣的厂琴、教学琴,一些乐器工厂将古琴作为工业化流水产品,省略了诸多重要的手工环节……

面对红尘的纷扰,沈华龙独自岿然。至今,他依然坚持采用传统榫卯结构合成琴体的面板和底板,拒绝用胶水简单黏合。

卓尔不群的特殊工艺,恢复了失传的绝技,也使得衢州沈氏古琴制作工艺获得应有地位,成功晋级浙江省非遗保护名录。

中国古琴有50多种样式,沈华龙最擅长斫制“仲尼式”和“蕉叶式”古琴,李祥霆、赵家珍、郑云飞等古琴名家都对他的斫琴技艺给予过高度的评价。

不过,盛名之下的沈华龙其实度日清苦。生于1945年的他已经身患糖尿病多年,难以担负艰辛的斫琴事业。

所幸沈华龙的独子沈富春,及时接过了父亲的琴坊。这位原本从事家电销售的青年人,花费10年时间终于练就了古琴演奏和斫制工艺,并凭借才干成为中国古琴协会会员,浙江省音乐家协会古琴专业委员会会员。

对于沈富春而言,最大的挑战还是如何增加沈氏古琴的销量,卖出体现古法斫琴应有的价值。

看着儿子在逼仄的储藏室内挥汗如雨斫琴,沈华龙有些无奈和心酸,他其实并不希望儿子接班,“辛辛苦苦做古琴,还不如开一家奶茶店挣钱容易。”

琴道不应如此。

按照沈华龙的规划,沈氏古琴在有尊严地维持自身发展的同时,还想创办一座古琴博物馆,仿制、陈列历代名琴,展示珍藏的知名琴谱,彰显厚重的古琴文化。

与琴俱老,这是沈华龙不变的“我心依旧”。他始终相信,泥泞与坎坷,或许只是暂时的。琴道,应当归于大道。

看浙江新闻,关注浙江在线微信

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。