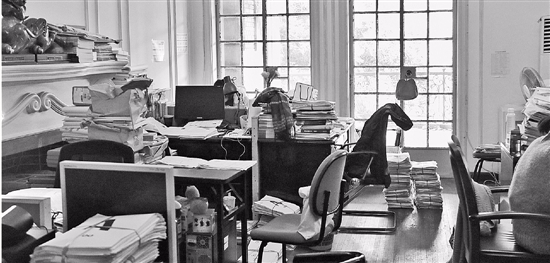

《萌芽》编辑部

浙江在线12月10日讯 (浙江在线记者 陈宇浩 见习记者 姜周 通讯员 马正心)2017年4月1日,第二十届“新概念作文大赛”全面启动,就在上个月,9万多份初选参赛稿件,已经整齐地码在了萌芽杂志社的办公室里。

上海市巨鹿路675号上海市作协的院落里,《萌芽》杂志其实已走过了61年,由它发起的“新概念作文大赛”,今年步入了第20个年头。

1998年,一场作文赛事,因对传统语文教育的挑战而让参与者和围观者津津乐道,当它有了韩寒这样的特殊样本,所谓“新概念”的意味,就被进一步强化了。

2017年12月8日,记者用一天的时间,从上海戏剧学院到巨鹿路675号,采访看了20年“新概念作文”的《萌芽》副主编胡玮莳,做了20年评委的陈丹燕,首届参赛者周嘉宁,第十七届的一等奖得主李志娟。

20年,整个社会经济与文化氛围都处于快速变化中,“新概念”不可能不变。它潜于20年时间之中,悄悄地影响了一代又一代人的价值观。

巨鹿路675号

新概念萌芽的地方

上海市巨鹿路675号的院子里,藏着一栋建于上世纪20年代的巴洛克式建筑,倘若不是门口“上海市作家协会”的立牌,这幢被爬山虎爬满的老房子,在满是梧桐遮盖的巨鹿路上真是毫不起眼。

《萌芽》杂志社,以及因为“新概念作文大赛”让无数青年文学爱好者耳熟能详的“巨鹿路675号”,就是在这栋老宅里。

穿过高耸的门厅,踩下去发出“嘎吱嘎吱”的木制楼梯,还有透过彩色玻璃的阳光,和阳光下灰尘的影子,就走进了《萌芽》杂志社的办公室。

20年来,所有的参赛作品都在这里汇聚,再捆扎整齐,码在楼梯口、走廊和编辑们的办公桌上。

“今年所有的参赛作品都在这里,11月25号截稿,已经超过九万份了。”12月8日,《萌芽》杂志社总经理李晓很开心地介绍道,在2016年,这个数字是8.3万份。

李晓光背后的书架上,整齐陈列着往年每一届“新概念”作文大赛最后的集结本,记者甚至看到当年自己读书的时候买过的合辑。

《萌芽》杂志社办公室里,已经连续加班半个月的《萌芽》副主编胡玮莳依然埋头忙碌。

从二楼的楼梯口,到每个编辑和助理的办公桌,都堆满了半米高、被扎得紧实的文稿,这些都是来自全国各地文学爱好者们寄来参加第二十届“新概念作文大赛”的参赛稿。

自1997年肇始的“新概念”作文大赛,参赛者大半80后已为人父母,而再看那一叠叠报名表上又一批参赛选手们稚嫩的脸,又好像没什么变化。

紧跟时代潮流

“概念”一直在变

从11月25日开始,胡玮莳每天都是从上午忙到晚上七八点:“就是在看选手们的稿件,好在我已经做了20年,效率比较高,再过半个月,就能完成九万多份稿件的初选。”

从第一届“新概念”作文大赛开始,胡玮莳就是“新概念作文大赛”工作组的一员了。

1997年底开始酝酿的“新概念作文大赛”,在1998年由《萌芽》杂志联合北京大学、复旦大学、南京大学等高校推出。大赛首倡“新思维、新表达、真体验”的理念,号召写作要有真情实感,要有想象力和创造性。

在当时的教育环境中,这项赛事仿如一声迟到已久的号角。

而因“新概念”而兴起的属于这一代人的青春文学,在2000年初“萌芽”,2006年前后形成最鼎盛的时期——这也是“新概念”作文初选淘汰率最高的时候。

胡玮莳说,第六届的参与人数是六万多,但稿件总数超40万(可一人投多稿), 再从中选出200位参加复赛,淘汰率高达98%。第七届开始,参与高校大规模取消一等奖保送,改为降分录取,这对于很多偏科严重的文学爱好者几乎是致命打击,这一时期开始,“新概念”的投稿量逐年下滑,同时带来的是青春文学的“热度”下跌。

至今,已经二十岁的“新概念”,到底还有哪里“新”,又在守什么“旧”?

身在其中的胡玮莳有自己的答案。

就作品题材而言,虽然每年“新概念”的命题不会刻意去“跟”热点,但选手们所写的题材,大都是他们正在关注的。“这两年最明显的是——很多同学会写科幻类的题材。”胡玮莳笑着说,“其实也不是科幻,应该说就是‘幻’,架空类的很多,可能是现在物质条件相对好很多,给了同学们更多空间去脑洞大开吧。”

这样的变化,也同样看在做了20年“新概念作文大赛”评委的作家陈丹燕眼里。

陈丹燕发现,每一年,孩子们文字中关注的东西,以及他们对自我的想象,与时事和流行文化关系非常紧密。

比如,歌手朴树推出《那些花儿》那年,天南地北的参赛者都会在文章中提到这首歌;待到J.R.R.托尔金的《魔戒》三部曲在中国流行时,孩子们又都转向往宏大、悬疑的方向去写作;这几年,又有越来越多的作文写到自己或者同学出国游学对世界的观感。

“这里边有一种社会学的意义,很有意思。”陈丹燕说,“它反映出年轻人的境遇发生了哪些变化。”

寻找“活蹦乱跳”的东西

“概念”一直没变

在“新概念”评委和《萌芽》编辑们的眼里,80、90和00后参赛的年轻人,越来越有自信,在参赛者们成长的同时,当初为了“挑战”应试教育的“新概念作文大赛”,也把目标从“寻找有才华的年轻人”,开始转向“寻找热爱文学,能创作出更具文学性作品的年轻人”。

如今,说到文学,人们更愿意谈论传播性、商业性。而重提公益性、文学性,似乎成了一种挺新鲜的说法。

在胡玮莳的阅卷经历中,曾经有选手会参考照搬《萌芽》上人气作者的故事架构模式,或是去揣测讨论评委的思路、想法、爱好,以此来企图探索出比赛的“套路”,这些招数其实并不招编辑们待见。

“尽管每年有变化,作为评委,还是期待看到更多新鲜、活泼、活蹦乱跳的东西,这可能需要更多从根本上发生变化的因素,更符合这个时代特征的‘新’,对‘新’有新的阐释,让评委和参赛者都能获得对于写作更愉快的体验。”第一届二等奖、第二届一等奖获得者,也是今年评委之一的周嘉宁对“新概念”的“新”如此定义。

“新思维”、“新表达”、“真体验”,至今仍然是“新概念”报名表上最醒目的提示,“新概念”——新的是思想,是适应时代新的写作特点和技巧。而在其他方面,“新概念”又在执拗着守着一份“旧”。因此,它,“变化很大,又感觉完全没变”。

譬如,时至今日,“新概念”的初赛的参赛方式,依然像20年前一样,只收纸质稿件,可以手写,也可以打印,通过邮寄参赛,拒绝电子稿,所以每年比赛的那段时间,你都能在《萌芽》编辑部看到堆成山样的成捆参赛稿。

看浙江新闻,关注浙江在线微信

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。