当我们走进一家书店,首先映入眼帘的一般都是时下的热销图书。而在不起眼的角落,一些滞销书鲜有人问津,成为出版市场的“遗孤”。

开卷监测数据显示,2019至2023年的图书零售市场中,约三分之一的图书年销量不足5本。以年销量小于10本为滞销书的标准统计,2019年滞销书品种为89.9万种,2023年达103.6万种。

这也引发我们思考:这些图书为何会滞销?该如何破解这一难题?

一些书店的滞销榜 图源:社交平台截图

一

先来看看哪些书会被归为滞销书。比如,风黄污损类图书,按原定价销售不出;原为成套发售的、但现已残缺无法配齐的单册书;发行季节将结束时余存的历书、年历画、月历;还有一些进货过多长期积压的图书,等等。

数据显示,2019至2023年,图书零售市场年销量小于10本的图书占总品种数最多的是综合类(其他类)图书,其次是科技类和社科类图书。

那么,这些滞销书都去哪儿了?较为普遍的做法就是撤下书架,退回到书店仓库。由于当前的图书销售模式以“先供货后结算”为主,未达到销售预期的图书一般会通过图书配送中心被清退回出版社。

为减轻库存压力和降低管理成本,出版社有多种解法。最常见的是进行特价促销,通过降低价格来吸引读者的注意,比如在电商平台上参与各种打折、满减活动;对仍有内容价值的书,出版社也会将其捐赠给公共图书馆、学校、非营利组织或慈善机构等。

超过一定年限的滞销书则会被出版社作为废纸处理,化为纸浆。由于图书发行渠道有价格差异,存在从电商渠道低价进货、实体店高价结算的串货风险。出版社为了规避“低价进货,高价退货”的情况,宁愿选择销毁处理。这一做法虽然令人遗憾,但从经济角度来看,可能是成本最低的解决方案。

不过,滞销书也有可能重获“新生”,当市场环境发生改变,它们甚至还可能变成“香饽饽”。比如2017年以前,石黑一雄的作品销量平平,获诺贝尔文学奖后,相关书籍摇身一变成了大热门,就连编辑也感慨道:“一觉醒来,发现滞销书库里出现了整套诺奖版权书。”

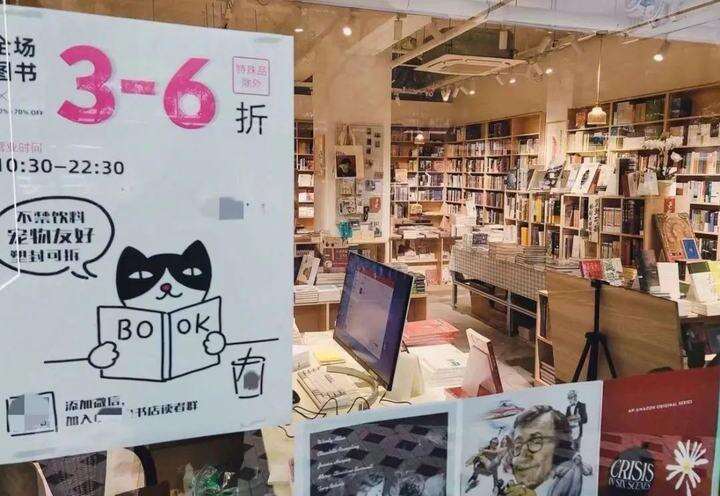

杭州一家书店正在打折促销 图源:潮新闻客户端

二

事实上,大部分滞销书并不是因为质量差而导致销售不佳,其“命运”由市场定位、营销策略、渠道匹配、市场变化等多种因素综合决定。

比如,图书选题与读者的阅读需求不适配。图书行业生产周期相对漫长,一本书的生产,须经历选题策划、论证、编辑、审校、装帧设计、印刷等多道工序。这就可能造成图书上市后,有的读者需求已经发生了变化,注意力被新一轮热点事件所吸引,自然未必会为选题过时的图书买单。

有人说,图书生产不缺供给,缺的是有效供给。有的出版单位没有及时进行市场调研,市场细分的颗粒度过于粗糙,对目标读者群体的偏好和需求判断不准确;或跟风出版,对热点一拥而上,导致内容类似的图书供过于求,造成图书滞销。

比如,宣传推广跟不上销售渠道变革的速度。即使内容优质的图书,如果没有得到有效营销和推广,也可能成为滞销书。《2023年图书零售市场年度报告》显示,短视频电商码洋占比达26.67%,比上年增长70.1%,成为带动图书零售市场增长的主要动力之一。实体店码洋比重为11.93%,比上年下降18.24%。

有的出版社营销渠道单一,主要精力用于传统渠道的维护,对新渠道的崛起应对能力不足;有的营销能力有限,缺乏广告投流、直播带货、秒杀促销等新玩法的运营,难以根据渠道特性制定销售策略,导致无法触及潜在读者。

比如,因研判不准而难以经受市场波动的考验。内容越专业、品类越垂直的书籍,因为阅读门槛较高或者受众面较窄,可能越不好卖。有的出版社高估了新品的市场表现,误判了图书首印量,就可能带来库存积压。

同时,有的出版单位缺乏对销售数据的实时追踪,无法及时通过图书销售表现等信息预测市场趋势,但又对部分畅销书期望过高,一味加印,就容易造成市场饱和,难以消化库存。

改造后的杭州解放路新华书店于今年1月“回归” 图源:“浙江出版传媒”微信公众号

三

滞销书带来的库存压力,成为业内亟待解决的难题。这些图书耗费了不少时间精力,在市场上“转了一圈”甚至原封未动又退回到出版社,难免令人觉得较为可惜。那么,如何摆脱这一窘境?

功夫下在前,充分调研读者需求。出版社在面对激烈的市场竞争和不断变化的读者需求时,可以运用现代数据分析工具,跟踪调查同类选题销售数据、历史发货量等市场表现,了解读者购买行为、阅读偏好、消费习惯等,为图书选题、内容创作、定价策略等提供支撑。

此外,还应关注行业动态,如教育政策的变化、科技发展的趋势、社会文化的变迁等,全面评估市场环境,在有可能的情况下预测市场走向,这有助于在选题策划阶段做出科学决策。

内容是根本,抓好创、编、校的质量。出版社应当从源头抓起,通过严格论证机制,淘汰平庸化、一般化的选题,避免落入“出版规模越来越大,单品销量不断下滑”的恶性循环;作者则要发挥创新思维,挖掘新的领域和主题,创作出具有独特视角和新颖观点的图书。

推广不可少,拥抱渠道新变化。一方面,敢于对新赛道“单点突破”,提早布局,更有效地触达受众,延长库存书的“生命线”。比如浙江少年儿童出版社的《亲近历史·中华上下五千年》一直销售平平,但通过直播渠道推广,两年销量近200万册,打了一场翻身仗。

另一方面,善于整合多渠道优势,实现“1+1>2”的效果。可以针对电商平台、达人带货、社交媒体等不同渠道调性进行推广,抓住“粉丝经济”和私域流量入口,为图书带来更多曝光。比如,“老书”《长安客》本已进入销量衰减周期,但通过平台“种草”等方式借势营销,仅2023年一年就销售超过30万册。

技术补短板,推动有效库存流转。可以探索库存管理技术,加强整体调度,提高库存管理的精确度。比如浙江出版联合集团开发了“四维测评”库存管理系统,动态监控库存总量、库存结构、库存周转等,协助出版社调整结构,谨慎提印。

每一本书的诞生,作者和编辑都付出了辛勤耕耘,书中的每一个故事、每一个观点都期待着读者来品味。只有做精内容盘活渠道,才能从源头避免滞销书的产生。愿每一本优质读本都能找到它的归宿,不再有滞销之忧。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。