公元1086年,有一套大型史籍在杭州开始雕刻印版。这一刻,就刻了7个年头。到了1092年,它才刻成付印。只是一套书,已由国子监专职负责监印,集中了当时最高水准的工匠团队,为何还要花费这么长时间?

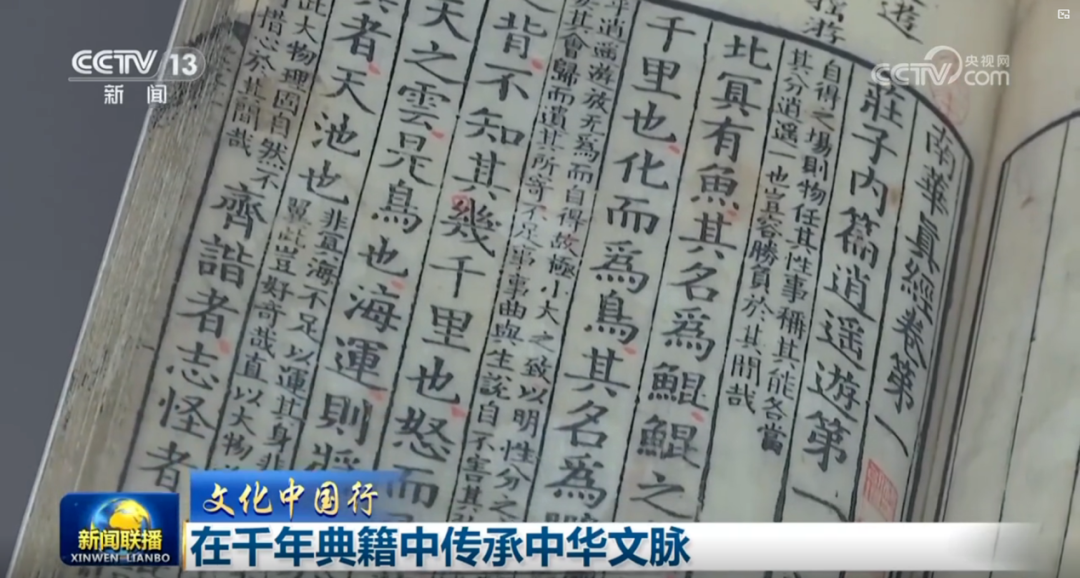

缘由是它规模庞大,共有约300万字,294卷。它生动翔实地记述了中国1362年的历史,从战国到五代,内容包罗万象。在汗牛充栋的中国历史典籍里,它是标志性的巨著,被历代政要学人奉为圭臬——它便是《资治通鉴》。

那么,这部史学巨作为何在宋代诞生?它又如何炼成?

一

毛主席曾说:“中国有两部大书,一曰《史记》,一曰《资治通鉴》,都是有才气的人在政治上不得志的境遇中编写的。”《史记》是纪传体通史的开山之作,《资治通鉴》是编年体通史的巅峰之作,而它们的作者恰巧都姓司马。

中国自古以来就有修史的传统,历朝历代,不管是官修还是私著,常有巨作涌现。到司马光修《资治通鉴》时,现在通行所说的二十四史已诞生了十九部。从内容上看,《资治通鉴》更多是整合和提炼,原创并非其擅长,干的类似是“集成商”的活。那它为何又能后来居上,成为经典中的经典呢?

缘由在于,以上这十九部正史,加起来有数千万字,一般人能把前四史看完就很不错了,以史为业的人都难以读完这些书。而《资治通鉴》就解决了这一难题,它采取了编年的形式,将1300多年的历史浓缩在300万字里,让人能清晰地了解掌握史实的脉络。这或许就是它最大的创新之处。

当然,《资治通鉴》能成为经典,还与以下特点关联极大。

比如,史料实。《资治通鉴》绝非是简单的史料“搬运工”,而是集天下史料来比选,并进行细致考证。这些考证成果还专门出了一本书,叫《资治通鉴考异》。

比如,故事活。《资治通鉴》叙述平实,文风质朴,将历朝历代的语言进行融合锤炼,形成了鲜明的司马光风格。它叙事极为生动,如经典的“赤壁之战”的史料原先散落在各种文献里,一经司马光的整合,用了约2000字便将这场大战写得栩栩如生,经典人物如跃纸上。

此外,《资治通鉴》中蕴含着丰富的思想智慧和深刻的人生感悟,字里行间映射着修身治国平天下的道理,对后世影响极为深远,并产生了南宋李焘的《续资治通鉴长编》、清代毕沅的《续资治通鉴》等一批追随之作。

二

《资治通鉴》得以问世,有哪些重要因素在起作用?

首先得益于宋朝特殊的文化环境。史学大家陈寅恪曾说“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”。这并非一味抬高,宋朝文化能达到高峰,跟当时“以文治国”之策关联极大。《资治通鉴》这种磅礴之作,编写工作近二十年,没有皇家的财力物力人力支持,绝对是难以支撑的。

如宋英宗,作为皇帝虽政绩平平、情绪不稳,但对编写《资治通鉴》有大功劳。他看到司马光进呈《通志》时就如获至宝,于是极力支持司马光成立编写史书的机构——书局,并允许司马光自己选聘助手,这给了司马光极大的自主性。同时,他在史料文献上给予了不少帮助,让书局的人可以调用崇文院、龙图阁、天章阁等皇家藏书。

继位的宋神宗,虽然在变法问题上和司马光存在着巨大分歧,但对编写《资治通鉴》的支持不遗余力。宋神宗非常看重这套书,将自己做皇子时收藏的2400余卷图书都送给了司马光。他将这套书命名为《资治通鉴》,并亲自为其作序。

其二在于,司马光不是一个人在战斗,有一个团队在和他一起躬耕。从在开封成立书局起,至搬迁到洛阳终,一直有专职人员陪伴着司马光一同编书。

如刘恕,十八岁考中进士,记忆力惊人,是司马光最早看中并推荐加入书局的。有次刘恕和司马光一起出游,看到五代的一块墓碑,是个不知名的将军的,刘恕随口将其生平事迹滔滔不绝地说了出来。司马光半信半疑,回家查阅史料才发现和刘恕讲的一模一样,由此更加拜服。刘恕到藏书家宋敏求家里查阅史料,宋敏求好酒好肉每餐招待,反被他嫌弃,表示自己是来抄书的,这些宴请妨碍正事了,赶紧停了。后来,刘恕不幸中风,右边全部瘫痪,也还是修史如故。

再如负责唐史的范祖禹,放弃仕途升迁,心甘情愿跟随司马光在书局里默默工作15年,是司马光在洛阳时的得力助手。他在编写《资治通鉴》的同时,还写成了《唐鉴》一书,因其精彩深刻,他也被人称作“唐鉴公”。

此外,司马光的儿子司马康承担了编校工作。正是有这么一个史才史德史识俱佳的强大团队支撑,做了大量的基础性工作,才让司马光更加游刃有余地完成最后的编撰和审定。现在很多人只知道司马光,而没有刘恕、刘攽、范祖禹等人的协助,《资治通鉴》是不可能问世的。他们的名字和司马光一样闪亮。

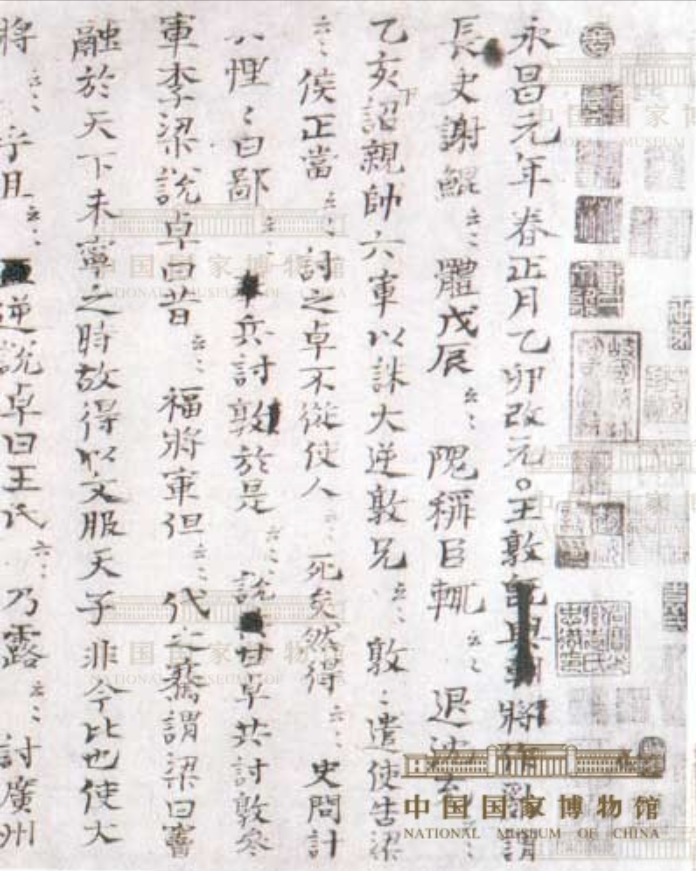

《资治通鉴》手稿 图源:中国国家博物馆官方网站

三

最后一点,也是最重要的一点,还是由于司马光这个人。

简单来说,司马光的一生干了三件事:小时候砸缸,很早就成了“网红”;中年时修史,传下了不朽的《资治通鉴》;晚年时废法,终结了宋神宗和王安石的所有变革。千余年过后,于后人后世最有价值的还是修史这事。

司马光能修成《资治通鉴》,首先在于他有定力。定力就是一个人对内心法则的遵循,司马光对认定的事不屈服。这种定力,从性格分析来说就是“轴”,也只有“轴”的人才不会受外界影响。比如宋神宗非常赏识他,一直想重用他,但他反对王安石变法,拒绝皇帝的好意,甘愿在洛阳坐十几年冷板凳。

其二在于他有耐力。从书局设立开始,编写《资治通鉴》算起来有19年,如果加上他筹划《历年图》的时间,那就有将近30年了。司马光到了66岁才修成书,两年后他就去世了。没有长期主义的坚守和耐心,他可能早就坚持不下去了。比如唐代卷,初稿有六七百卷,而经司马光之手,最终成稿时只有八十一卷,而这就花费了他三四年的时光。

最后在于他有毅力。有段时间,司马光常被同僚邀去游玩,虚度了时日,有一次到独乐园赏花,结果被园吏批评“方花木盛时,公一出数十日,不惟老却春色,亦不曾看一行书,可惜澜浪却相公也”。此后,对所有的邀请,他都以园吏之语拒绝了,专心致志求学著书。他给自己定了目标,比如在改唐五代卷时,每三天要改定一卷,要是有事耽误了,就一定要追补回来。

司马光甚至给自己专门制作了圆木当颈枕,以防睡多了影响进度。由于过于劳累,他生病中风了,一度卧床不起,但仍竭力支撑。用他自己最后上呈《资治通鉴》的话说:“臣今筋骨癯瘁,目视昏近,齿牙无几,神识衰耗,目前所谓,旋踵而忘。臣之精力,尽于此书。”确实,《资治通鉴》耗尽了他一生的元神精气,他是用生命在著书。

千年已过,《资治通鉴》博大深刻的史学底蕴,“司马光们”数十年只编一套书的文化韧性,到今日,我们依然可以从中汲取滋养与力量。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。