有人说,在这个信息快速更迭的时代,人们每天都能接触到眼花缭乱的内容,从这个角度来说,“互联网没有记忆”。那么,在这种情况下,一个地方该如何宣传好自己的创新工作、历史文化、风土人情,让人听得进、记得住?

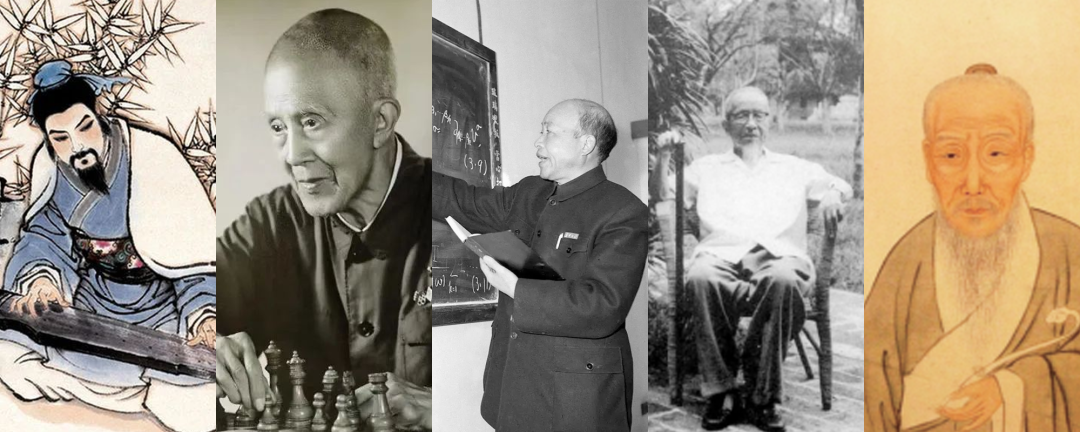

许多人到温州平阳,听到当地干部的一席话,就会产生深刻印象。比如,说地方美食,当地编了不少顺口溜,“黄汤黄鱼黄年糕,白鸽白笋白鸭煲”“平阳的粉干细又长,入口爽滑味道香。水头的牛肉羹超棒,酸辣过瘾口水淌。青街的竹笋鲜又爽,烧菜煲汤都很棒”;说历史名人,当地概括为“琴棋数画”,分别指浙派古琴的创始人郭沔、百岁棋王谢侠逊、数学家苏步青和姜立夫、画家黄公望;说产业结构,当地总结为“机器猫”+“小皮包”+“两白一黑”,“机器猫”指的是机械装备、汽摩配、宠物用品等产业,而“小皮包”指的是小家电、皮件、包装等产业,“两白一黑”指的是平阳有两家上市企业,即一鸣(注:该企业主要生产乳制品)和乔治白,“一黑”旨在突出平阳人在全国各地开发煤炭等矿产资源,等等。

有人道出其妙处在于:干部说“大众话”,既接地气又鲜活;宣传更“大众化”,效果自然能出众。讲“大众话”,需要立足实际、熟悉情况,并进行提炼、总结,再以生动有趣的语言表达出来。这是一门学问,也是一种能力。正所谓,话须通俗方传远。在互联网深度影响语言习惯和内容传播的当下,基层宣传更要善讲“大众话”、多讲“大众话”,让人有共鸣点、记忆点。

一

基层宣传工作很忌讳“阳春白雪”,而是要在老百姓熟悉的生活和工作场景中,提炼、总结出接地气的语言,架起党的理论政策与群众沟通的桥梁。近年来,编创“顺口溜”、巧用“网红梗”、说着“大白话”,这样新潮的宣传“freestyle”,正在成为群众喜闻乐见的方式。

比如,化“术语”为“乡音”。宣传要走进群众心里,先要融入生活肌理。“开门七件事”的日常场景里,藏着最具烟火气的传播密码:在一些社区,“能卖钱的蓝桶桶、易腐易烂绿桶桶、有毒有害红桶桶”的方言广播,让环保政策伴着晨练声声入耳;菜场、超市里,基层民警口中“香菇蘑菇金针菇,电信诈骗别疏忽”的顺口溜与摊贩叫卖声交织,反诈知识随着菜篮子“拎”进千家万户。这些一听就懂的表达,让政策从纸上“跳”进了百姓柴米油盐中。

比如,借“网梗”生“共鸣”。网络热词凭借其凝练俏皮的表达特质,正在成为人们交流的“第二语言”。当理论、政策遇上“网梗”,“高大上”的宣传也能打破次元壁,完成“年轻态”“亲和力”“有意思”的蜕变。像基层干部改编“挖呀挖”神曲宣传党建工作,用方言rap演绎“千万工程”,00后宣讲员用“微电影”“动画剧场”等形式拆解“八八战略”,95后驻企干部在“世界超市”直播间里用“带货体”讲解惠企政策——这些创新实践以“网梗”为催化剂,让理论宣讲、政策解读与年轻受众产生了奇妙的化学反应,催生出了破圈效应。

再如,让“独白”成“交响”。基层宣传的“大众话”不能光靠干部讲,也要吸引、鼓励群众参与讲。一些地方将政策宣传融入“村晚”“村跑”“村BA”等群众性文体活动,通过村民自导自演形成生活化的集体记忆;有的地方邀请快递小哥、网红店主等“民间名嘴”,用方言录制“土味政策解读”短视频。这既打破了传统宣传“我讲你听”的距离感,更让群众从“旁观者”变成“行动者”,在互动参与中完成对理论知识的理解、传播乃至再创造,政策宣传自然更入脑入心。

二

会说“大众话”、善说“大众话”,是党的宣传工作一贯的优良传统。为什么许多看上去充满土味的表达,却能赢得百姓的广泛喜爱呢?在笔者看来,这些“大众话”有利于解决三个关键问题。

解决了“为谁讲”的问题。对这一问题,我们党其实早有论断,那就是我们的宣传工作要面向人民群众,要为人民服务。但是,当下在有的地方,宣传内容变成了自说自话,有的即使投入了较大的人力物力,生产的视频、报道等很精致很酷炫,但是群众就是不爱看。这样的宣传,往往形式大于内容,只知道讲述自己的成绩,完成上级的任务,却忽视了人民群众的真实需求和感受,最终沦为“空中楼阁”。

无论是“顺口溜”还是“打油诗”,这些“大众话”的落脚点都牢牢地扎在人民群众之中。它们贴近百姓的生活,讲的是百姓的家长里短,说的是百姓关心的事。这种为了群众、依靠群众的宣传方式,才能真正做到触达人心,取得实效。

解决了“看不懂”的问题。有的地方在做宣传时,偏爱将自己置于高深莫测的境地,言辞间充满了晦涩难解、光鲜亮丽的术语,不求听者易懂,但求自己文采出众。殊不知,这样的宣传方式,老百姓不但不愿意听,甚至会反感。

早在延安时期,毛泽东深刻指出:“做宣传工作的人,对于自己的宣传对象没有调查,没有研究,没有分析,乱讲一顿,是万万不行的。”老百姓需要的是通俗易懂的语言,是能够让他们一听就明白、一想就懂得的道理。而“大众话”正是满足了这一需求,它用老百姓的话,讲老百姓听得懂的道理,让宣传工作更加接地气、入人心。

解决了“传不开”的问题。有人说,宣传工作的精髓就在于“宣”与“传”二字,既要想清楚“宣”什么,也要能够“传”得开。要想传得开,除了依靠大众传媒,更要依靠群众的力量,让群众自发成为传播的主体。

“大众话”之所以传得开,核心在于它天生有简短、生动、易传播的特点,将复杂的信息简化、通俗化、具象化,让群众听得懂、记得住。当群众明白了其中生动的道理,也能激发他们的参与热情,主动在茶余饭后,与邻里乡亲分享自己听到的、看到的宣传内容。

三

习近平总书记指出,我们要传播好马克思主义,不能照本宣科、寻章摘句,要大众化、通俗化。面对当下日新月异的传播环境和日益多元的受众需求,我们该如何更好讲好“大众话”,推动大众化、通俗化?有以下三个方面值得思考。

说什么?越是贴近的越能感同身受。做宣传工作,居高临下的说教和枯燥无味的灌输,容易让群众“犯困”,产生抵触情绪。说“大众话”的关键,在于了解实际,多说一些与群众生活贴近的、群众感兴趣的、能让群众感同身受的内容。

比如,在抖音、快手上,一些地方用方言“顺口溜”宣传政策,短短十几秒的视频就能吸引大量点赞和转发。像四川在宣传森林防火时,一句“莫在林边烧火哟,不然大火烧起来,遭起就安逸咯”,瞬间拉近执法者与群众的距离。这些贴近的内容,既能让群众感受到党的大政方针与自己的生活息息相关,又能让抽象的理念变得具体可感,往往就会有“你要说这个,那我可就不困了”的效果。

怎么说?回到群众身边才能打动群众。关于何为“大众化”,毛泽东同志曾说:“就是我们的文艺工作者的思想感情和工农兵大众的思想感情打成一片。”这揭示出,做好宣传工作必须注重与群众的情感连接和互动共鸣。

打动群众关键在于俯下身子去熟悉脚下的这片土地,用群众的关心关切来回应他们的所思所盼。先以情动人,再以理服人,才能让宣传的内容既有温度又有深度,从而打开群众“心门”,做到“润物细无声”。

谁来说?每个人都可以是传播的主体。宣传工作不仅是一种“抵达”,也是一种“发动”。群众本身就是说着“大众话”的群体,让他们从“听众”变为“传播者”,进入传播链条之中,亦是“大众化”的题中之义。

如推广新时代文明实践时,浙江多地组织过一批“百姓名嘴”,他们用方言土语讲述身边的好人故事,将文明实践的理念融入群众的日常生活,充分调动群众的积极性。实践证明,这样的宣传工作能跳出“单向传播”的局限,实现“多向融通”的转变,形成人人参与、人人传播的良好氛围。

“大众话”不是语言的降维,而是群众路线的升维。真正高明有效的基层宣传,需以“共情”代替“说教”,把自己想说的和群众想听的结合起来,变“对大众宣传”为“大众的宣传”,让我们党的声音能够插上翅膀,飞入田间巷陌。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。