1965年冬,湖北江陵望山1号楚墓发掘进入关键阶段。当考古人员清理内棺时,墓主人侧边的浮尘中隐约露出一截剑鞘。这把青铜剑在出土的当天并没有被打开,而是按照流程被暂存进库房。

第二天,考古人员在清洗出土器物时才发现了这把剑的不同寻常。它的剑身上密布着精致的黑色菱形花纹,镶嵌着绿松石与蓝色琉璃,更有两行若隐若现的铭文。一时间,现场响起此起彼伏的惊叹声,因为湖北历年考古记录从未出土过如此精美的青铜剑。这把剑,正是后来大众所熟知的“天下第一剑”越王勾践剑。

越剑长吟处,胆魄照古今。一柄宝剑,不知藏着多少春秋战国的江湖权谋与故事,也留下了一个个历史谜题:这是谁的佩剑,为何会随葬于荆楚古墓之中?

越王勾践剑 图源:“绍兴文史”微信公众号

一

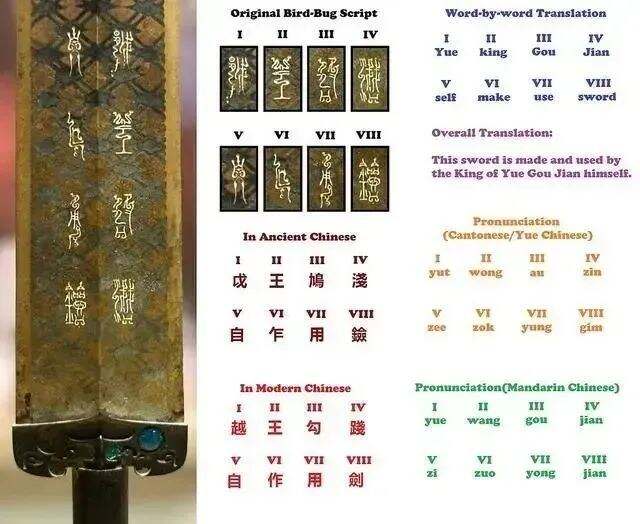

要解开这柄青铜剑的身世之谜,关键在于剑身上的神秘铭文。剑身上8个鸟形盘曲的鸟篆铭文,以先秦篆书为底,仿照鸟的形态美化而成,被称为“鸟虫书”,其中几个字清晰可辨,“越王XX自作用剑”。

自越王允常到越王无彊,究竟是哪位越王?为了破解剑主之谜,考古队联系了郭沫若、夏鼐、唐兰等十多位专家学者,展开了历时两个多月的“论剑”。最终推断,中间的两个铭文为“鸠浅”,通假“勾践”。

这一结论,让春秋时期“苦心人天不负”的这段历史更加具象化。春秋战国时期,周王室衰落,诸侯争霸,长江流域的吴、越曾上演过一段恩怨传奇。越王勾践卧薪尝胆,“十年生聚、十年教训”,带领越国军民“三千越甲可吞吴”,成为春秋时期最后一位霸主。

越王勾践进攻吴国、兵败会稽后,命铸剑大师欧冶子铸剑。相传他们以天地为炉淬炼三年,终成湛卢、纯钧、胜邪、鱼肠、巨阙等五柄“绝世神兵”。有专家推断,前文出土的这柄宝剑,尽显王者之姿,很大可能就是五大名剑之一。

至于这柄越国重器为何出土于楚地,专家们则众说纷纭。一种观点认为它是联姻的象征,相传楚昭王娶越女为妃,或为“勾践嫁女,剑作媵器”;另一种观点则认为,楚威王灭越后“尽取故吴地至浙江”,宝剑是战利品。但真相究竟如何,或已无从考证,只留给后人无限遐想。

越王勾践剑剑身铭文的解读 图源:“绍兴文史”微信公众号

二

越王勾践剑之所以被称为“天下第一剑”,最重要的一个原因在于其千年不锈,剑身完好无损,剑身寒光乍现,刃口锋利如初。即使经过两千多年的埋藏,它依然能轻松划破20余层纸张,锋利程度可以与现代精密刀具相媲美。

这把剑为何能保持如此良好的状态?上个世纪,受限于技术等原因,其不朽之谜始终未能揭开。2017年,湖北省博物馆启动了“越王勾践剑的二次科学研究”,通过现代科技对其进行检测,发现剑的材质是一种上乘合金,这种合金在当时非常先进,再加上墓葬的密封环境以及剑鞘保护,使得剑身免受氧化,从而保存完好。

自上世纪20年代以来,中国陆续发现了不少刻有“越王”铭文的青铜宝剑。现藏于浙江省博物馆的越王鹿郢剑(亦称“者旨於睗剑”),由杭州钢铁集团于1995年斥资从香港抢救回国,是越王鹿郢剑中保存最为完好的一把。如今,在绍兴、荆州、荆门等地,越王州句剑、越王不光剑等相继入藏,形成独特的越剑文化谱系。

从左至右依次为:越王者旨於睗剑(浙江省博物馆藏)、越王州句剑(荆门市博物馆藏)、越王不光剑(荆州博物馆藏) 图源:“浙江博物馆”微信公众号

越王剑的陆续发现,让人们不禁好奇:越剑为何能名扬天下?

“利”。越剑铸成2000多年,如保存完好,其锋利程度比起现代高精产品毫不逊色。越剑身前段剑锋两侧微成弧形,方便连续进击,有的剑脊开出血槽,大幅提升战斗力。不少人津津乐道的“专诸刺王僚”的刺客绝勇之剑,据传是越国名匠欧冶子所铸的“鱼肠”。

“韧”。古代的青铜剑非常容易磨损,士兵上阵要备多把剑。越国工匠善用复合工艺,剑脊用韧性好的金属,剑刃用硬度高的材料,分两次合范浇铸。这种“刚柔双济”的冶炼技术不仅让剑更耐用,还能造出更长的实战剑。

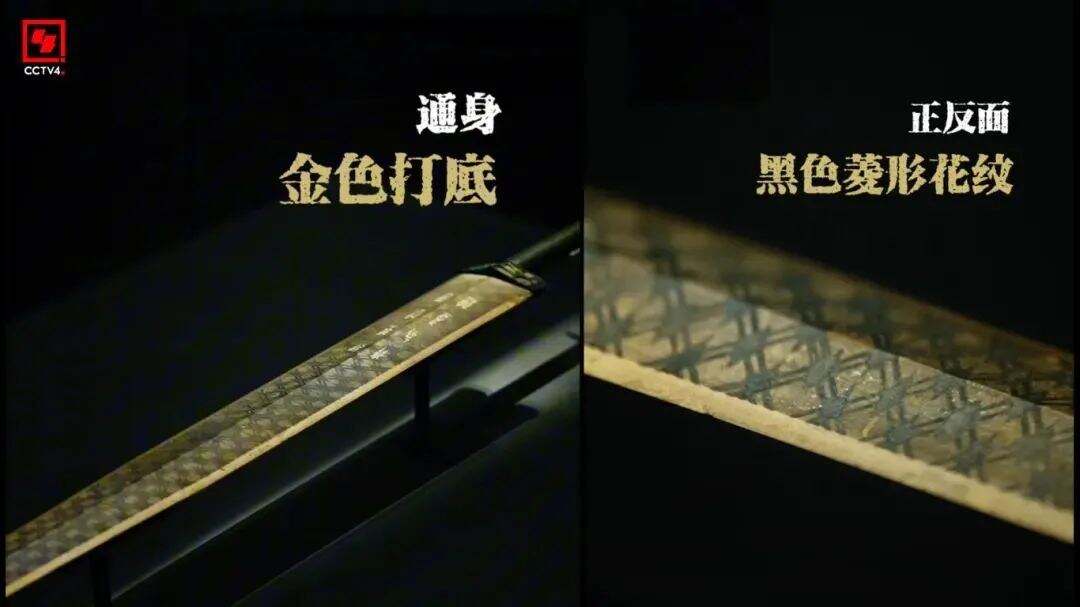

“美”。越剑的艺术设计理念是春秋青铜技艺的巅峰。越国工匠在剑身上雕刻菱格纹等精美的花纹,还在剑格上镶嵌绿松石、琉璃等宝石,剑首底部铸出薄如纸的同心圆纹路。更特别的是,他们把越国流行的鸟虫纹样装饰在剑上,使得冷冰冰的兵器变成高颜值的艺术品。

越王勾践剑通身以金色打底,剑身布满黑色菱形花纹 图源:“CCTV4”微信公众号

三

在中国古代,剑是“百兵之君”。《晋书·舆服志》中提到“自天子至于百官,无不佩剑”,剑不仅是兵器,更是身份权力的象征。再加上受金庸武侠小说的影响,一柄剑也成了现代人“梦想仗剑走天涯”的向往。

吴越之地自古以来就是铸剑技术的高地,历来以精湛的工艺闻名。据《越绝书·外传记宝剑》记载,当时著名的宝剑鉴赏家薛烛这样评价越王勾践的“纯钧”剑:“虽复倾城量金,珠玉竭河,犹不能得此一物。”可见越剑技术上的巅峰造诣。为何越国出好剑?

春秋战国之际,局势动荡、战乱不断,剑作为攻守兼备的武器,因其轻便与锋利的特点,成为战场必备。越地丛林密布、水网纵横,更适合短兵相接的战术体系,这为剑这种适于近战的兵器提供了发展的空间。

“赤堇之山,破而出锡;若耶之溪,涸而出铜。”绍兴若耶溪畔的优质铜矿与浙东赤堇山的丰富锡矿,为青铜剑的铸造提供了核心原料。烈火焚金、寒水淬锋,铜锡合金的硬度与韧性由此实现平衡。正如《考工记》所言,吴越之剑,“迁乎其地而弗能为良,地气然也”。

除了天时地利的因素,匠人的巧夺天工,也把越国的青铜铸造业推向一个新的高度。一把传世名剑的背后,必定站着一位技艺超凡的铸剑师。相传铸剑宗师欧冶子铸造越王勾践剑之时,用青铜打造出11道薄如蝉翼的同心圆纹,每道圆环的误差不到头发丝粗细,这样的精密工艺即便放在今天也令人叹服。越国工匠不仅熟练掌握铸工技术,还懂得镶嵌艺术,为剑赋予礼器属性,将杀伐之气化作艺术之美,诠释了越人“器以载道”的智慧。

“朝士兼戎服,君王按湛卢。”一柄越王剑,半部春秋史。寒光依旧的剑锋,不仅凝固着越国匠人的铸剑绝技,更铭刻着一个民族忍辱负重、终成霸业的永恒传奇。越剑之名,穿越千年,依然闪耀。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。