提到古建筑,人们常常会想到山西,三晋大地上留存着佛光寺、应县木塔、悬空寺等珍品。很多人不知道,甬城的苍翠群山间,同样藏着一座具有千年历史的木构建筑。

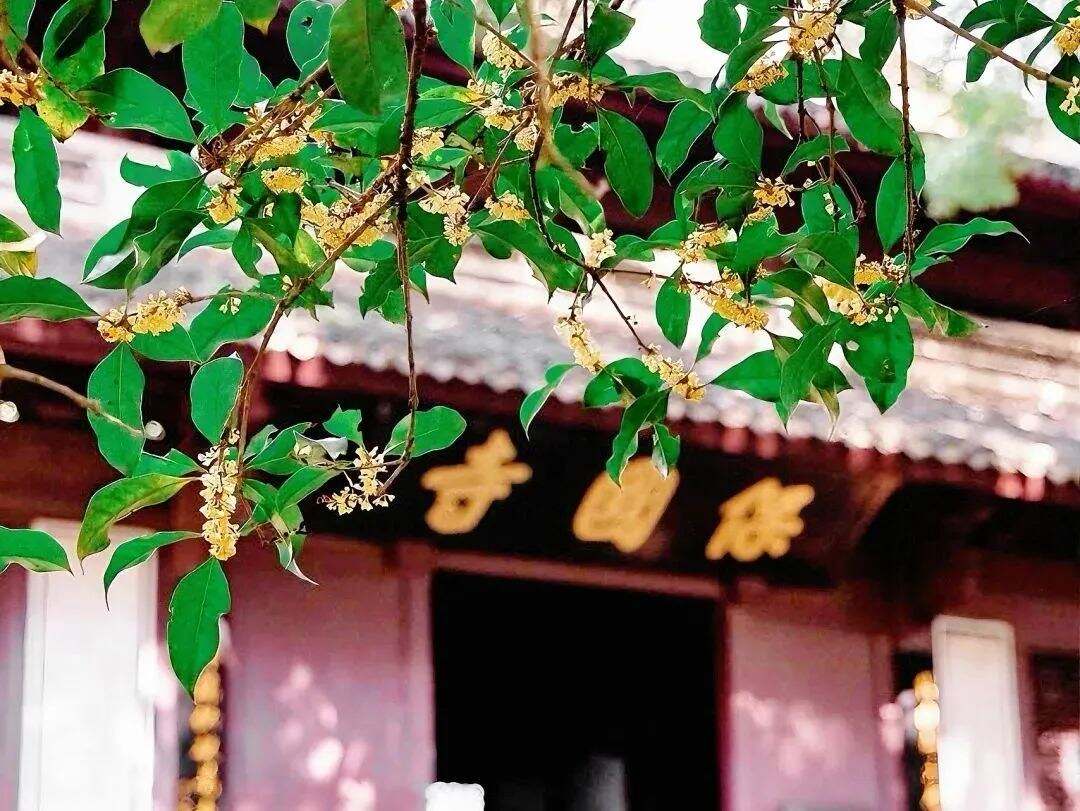

中国古建多以木结构为主,易朽易焚,能够保存下来已是非常难得,年代越久也就越稀罕。宁波的保国寺便是这样的存在,虽历经多次修缮,却基本保留了宋朝工匠的审美和“绝活”,享有“江南第一木构”的美誉。

保国寺何以“冠绝江南”,背后有什么样的故事?

一

曾有观点认为,长江以南不可能留有宋代木构。这种说法有其道理,因为古代北方地区官方营造活动相对频繁,留存了不少古建筑,而南方潮湿多雨,想要木料留存千年不被腐蚀,谈何容易。

一次意外的发现令人惊喜。那是1954年的夏天,三个南京工学院建筑系的学生调研杭绍甬一带的民居和古建筑,听闻宁波灵山深处有座无梁殿,于是考察完天一阁、庆安会馆后,便匆匆进山探访。

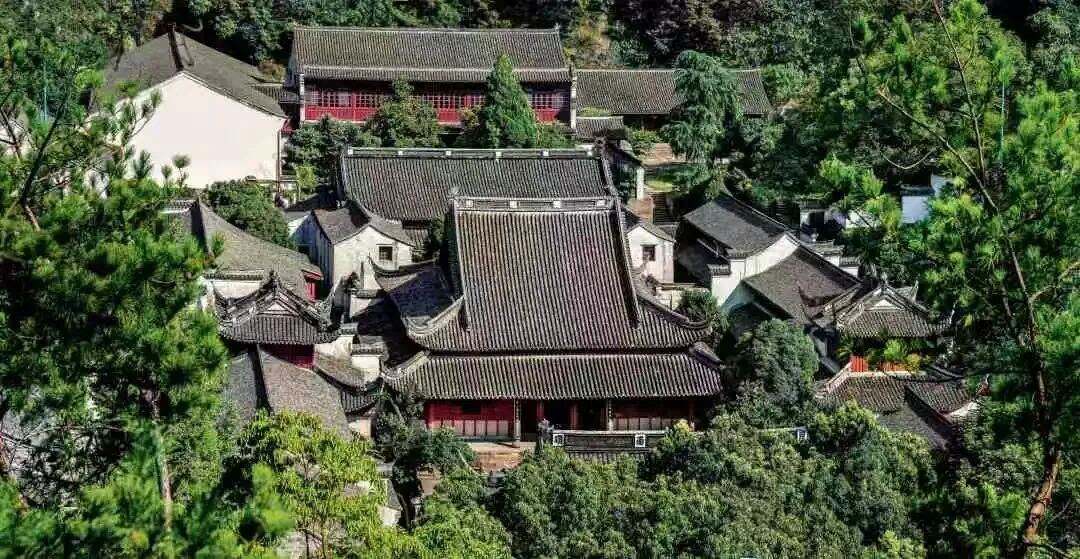

传说中的无梁殿没寻着,倒是邂逅了一座没有佛像也没有僧人的古寺。其中一个学生后来回忆道:“远望依山势层层而高的一大片灰黑瓦顶,呈现出一定规模的寺庙,周围群山环抱,真可称‘山峦藏古刹’。”

他们不敢贸然断代,只好向老师刘敦桢求教。刘敦桢是中国建筑界的泰斗级人物,与梁思成并称为“南刘北梁”。

在刘敦桢的指导下,三人重返大殿,取得关键线索:首先,大殿石佛座背面留有“崇宁元年(1102年)”的石刻,确证其为宋代遗构;其次,清代《保国寺志》中有记载:“佛殿,祥符六年德贤尊者建”,将建造时间精确到具体年份;最后,殿内现存瓜棱柱、镂空藻井及梁枋彩绘等,流露出宋人高雅而含蓄的审美旨趣。

基于这些确凿证据,刘敦桢最终认定保国寺是当时“长江以南最古老、保存最完整的木结构佛教建筑”。这一结论不仅推翻了人们一贯的认知,也让宋代古建研究的视野扩展到北方以外的地区。尽管数年后,福建华林寺以更久远的历史取而代之,但这并不影响保国寺的历史地位和文化价值。

保国寺大殿建成至今,主体结构完好,木头还是当年的木头,工艺也是宋朝的工艺,保留了原有神韵。不仅如此,保国寺还陆续增建了天王殿、观音阁、钟鼓楼等,最终形成集宋、明、清、民国风格于一体的建筑群。

1961年,保国寺被列入第一批全国重点文物保护单位,与杭州的六和塔、岳飞墓并列为当时浙江三大“国宝”。

保国寺鸟瞰 图源:“之江文物”微信公众号

二

研究宋代建筑,离不开一本名为《营造法式》的书。它是我国历史上第一部官方颁布的建筑设计和施工规范手册,细致到连木材尺寸、刷漆次数都写得明明白白,如今许多古建修复专家,仍然将其奉为圭臬。但许多人曾被这本“宝典”劝退,一个很重要的原因是《营造法式》中提到的若干技艺,在现存早期木构建筑中始终未见对应实物。

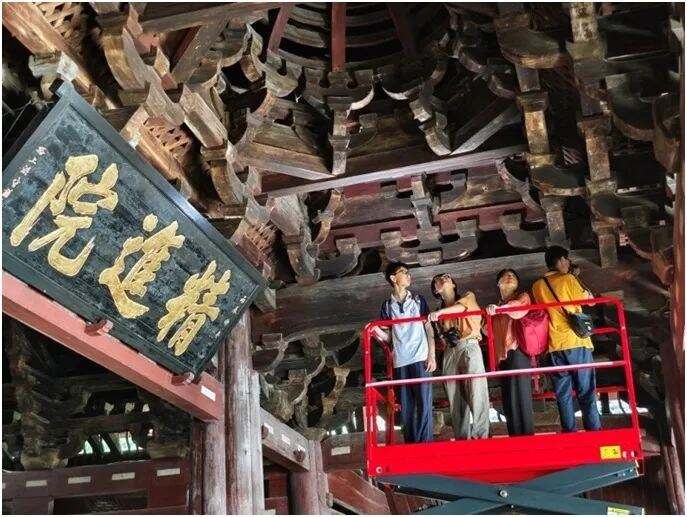

保国寺的出现,恰好弥补了这个缺憾。据清华大学建筑学院教授郭黛姮考证,保国寺大殿建造年代比《营造法式》成书早90年,但许多建造方法与书中提及的如出一辙,有的甚至成为孤例。

比如,大殿顶部的藻井,一大二小,宛若三朵莲花并蒂盛开。古人将井倒悬于屋顶,最初取其“以水克火”之意,后逐渐演化为一种装饰艺术。保国寺的藻井没有斑斓的色彩和繁复的图案,只是用木头搭建出高低错落的层次感。空间处理也甚是巧妙,当多数寺庙选择将藻井置于佛像上方时,这里却独树一帜将之设计在了朝拜者头顶的位置。有学者推测,这是因为宋朝推崇“以人为本”,让“进入其中的礼佛之人,感觉到了人的空间的存在”。

又如,支撑大殿的柱子,采用“拼合柱”工艺,即四五根细木相互咬合形成一个大柱子,因截面呈瓜棱状也叫“瓜棱柱”。这种“小材大用”的智慧,既解决了南方大木短缺之困,又能实现构件损毁直接替换之便。

宋代以来,宁波成为海上贸易枢纽之一。便利的交通密切了文化交往,往来僧侣或许吸取了以保国寺为代表的江南传统木构建筑技艺,将其传至日本、韩国等地,影响了东亚建筑风格和营造技艺发展。像日本镰仓圆觉寺、韩国修德寺就可见保国寺“同款”细节。如今,保国寺依托学者互访、学术研讨等活动,不断促进古建文化的国际交流、文明互鉴。

三

林徽因在《平郊建筑杂录》里诗意地写道:“无论哪一个巍峨的古城楼,或一角倾颓的殿基的灵魂里,无形中都在诉说,乃至于歌唱……”该如何“破译”这些砖瓦木石背后的奥秘?如何读懂它们的诉说?不妨从三句话入手。

如切如磋,如琢如磨。读砖瓦木石的魅力,可先从其精湛的工艺肌理切入。中国古建筑承载了伟大的创造力,多少能工巧匠,将一生才智倾注于方寸之地,垒起一个又一个“奇迹”。其中,一些人声名远扬,而更多人则隐于幕后,无人知晓。虽然我们不知道是谁成就了保国寺大殿,却依然能从它的风华与古拙中,感受到千年前匠人“物我两忘”的心境。

当下,不少古建筑借助数字科技焕然新生,传统技艺也得以在现代语境中广为人知。比如,2025年央视春晚节目《栋梁》利用数字化三维重建技术,将古建筑珍贵手稿上的线条,变成一个个跃然眼前的立体模型。网友直呼:“佛光寺大殿、南禅寺大殿、曲阜孔庙奎文阁等瑰宝以一种很新的方式进入大脑。”技术的发展,为我们“琢磨”建筑之美打开了新的空间。

虽由人作,宛自天开。有专家认为,古建筑的遗产价值,既在于自身的文物价值,更在于与周边环境的融合价值。如,苏州园林以借景、对景手法,创造“咫尺乾坤”的意境;北京颐和园通过“一池三山”的布局,让蓬莱仙境再现人间。保国寺的设计亦富有智慧。比如,保国寺大殿前有一方净土池,与山下水系相连,旱不涸涝不溢,正应了池上石刻“一碧涵空”四字,似将天地灵秀尽收于此。

《诗经》里记载了中国最早的“楼盘选址指南”:“秩秩斯干,幽幽南山”,可见古人深谙建筑与自然的共融之道。这种理念不断发展完善,升华为“天人合一”的哲学观,催生出许多建筑杰作。

瓦刻往昔,筑载历史。不论是恢弘壮阔的宫殿还是婉约典雅的园林,不论是庄严肃穆的庙宇还是轻盈灵动的廊桥,古建筑的每一处细节都蕴藏着深厚的历史文化积淀。秦汉的雄浑、盛唐的壮丽、两宋的清秀、明清的精致……每当我们仰望那一座座“立体史书”,或多或少就能读懂先人的来时路。因为承载着巧思和情感,它们也与我们的生活和思想融为一体。

时至今日,保国寺作为“古建筑博物馆”,迎来送往着无数探访者。它是静默无言的,以木作筋骨撑住了千年,它又仿佛在低语,将古时智慧传递给每一个驻足凝望的今人。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。