北宋宝元二年(1039年),三朝元老、两次出任杭州“市长”的胡则溘然长逝于西子湖畔,百姓为之悲恸。

千年后的今天,胡则的故事依然广泛流传。国家级非物质文化遗产——方岩庙会每年都会定期在胡则故乡永康上演。人们从各地赶来,通过这样特有的习俗纪念,延续胡公文化,传承胡公精神。

什么是胡公文化?它何以能传千年?我们不妨来深入探讨一番。

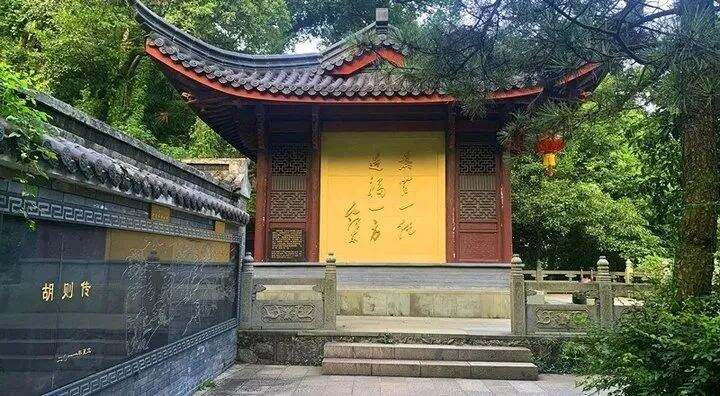

永康方岩胡公祠 图源:“金华发布”微信公众号

一

探寻胡公文化的精神内核,我们得先了解胡则其人。

去年,“浙江宣传”在“一任”与“一方”中讲述过他的许多事迹。为官47年,他历仕三位皇帝,当过财政大臣、军事大臣等,也在10多个地方当过父母官,是个有着丰富经验的“全能型官员”。

在北宋另一位名臣范仲淹眼中,胡则既是他在陈州时的长官,更是自己的榜样。他在为胡则写的祭文中写到,“惟公出处三朝,始终一德……”;在杭州百姓看来,胡则是他们敬爱的“市长”,他们将他安葬在西湖龙井源,把杭州最好的景致留给了他;而在浙江不少地区,百姓更是为他建祠立庙,将他视作神明。

胡则之所以千百年来受到百姓爱戴,在于他把自己的政治生命与民生疾苦紧密相连,将民生情怀贯穿政治生涯始终。

毛主席曾对此有过论述。1959年8月,毛主席在视察金华时指出,他姓胡名则,是北宋的一个清官,为人民做了很多好事,人民纪念他,所以香火长盛不衰。我们共产党的干部也应该多做好事,为官一任,造福一方嘛!

《习近平在浙江》一书记载,时任浙江省委书记的习近平同志在金华调研时,讲到毛泽东视察金华时说的胡公的故事。他多次要求各级领导要“守土有责”“为官一任,造福一方”。

胡则的事迹通过百姓的交口传颂,于质朴的民风之中形成了独树一帜的胡公文化,并与浙江的文化精神汇聚在一起,历久弥新。胡公文化的精髓,恰在于“为官一任,造福一方”这八字箴言所承载的民本情怀。为官者的价值坐标应深深根植于一方土地中、锚定于百姓福祉之上。

学生学习胡公文化 图源:“金华发布”微信公众号

二

胡公文化何以回荡千年?其穿越时空的内涵又是什么?

夙夜在公的坚持。公者千古,私者一时。胡则长期宵衣旰食,一心为公,始终如一。无论是面对仕途坎坷,还是人生困局,胡则的这种情怀都没有变。其中既有用脚步走遍阡陌的执着实干,也有心怀故土乡亲的赤子情怀。

比如著名的盐法改革,发生在其68岁之时。他打破“官卖榷盐”的传统,变官卖为商卖,把盐价打了下来。因盐法改革触动权贵利益,次年,他便被贬为陈州知州;1032年,70岁的胡则为衢州、婺州两地百姓奏免身丁钱;此后,他还请范仲淹代笔《奏乞余杭州学名额表》,为浙学的发展积累人才资源。

淡泊名利的心境。真正有担当、有情怀的人,不会让名利成为前行的羁绊,总在名利纷扰之际看淡得失,胡则就是这样一个“耿直”的人。就像晚年时,为了免除江南十四州百姓的身丁钱,他不顾旁人的眼光,坚持上奏朝廷。在别人看来,他此举或许“不识时务”,不懂在从政生涯晚期明哲保身。实际上,是他愿意为了百姓的事以忘我的姿态较真到底。

家国大义的格局。面对家国大义与个人得失的抉择,胡则的做法体现了超越个人荣辱的眼光和胸怀。1019年,一艘外国商船在海南海域遭遇险情,于是向官府求援,胡则随即让当地官府贷钱三百万予以救助。不少官员担心有借无还而反对,但胡则认为,若置之不理,不是大宋应有风度。若借此开拓海路,还将有利于发展。最终,他出面担保,不仅获得外商的十倍返还,还带来了更多商机。真正的经世之才,是将小我融于浩荡时势。

地处杭州老龙井御茶园的胡公馆 图源:“浙里金华”微信公众号

三

遥想千百年前,身处封建时期的胡则,尚能秉持“为官一任、造福一方”,今时今日的我们,除了汲取其精神养分,更应有超越前人的气魄,在新的历史画卷上绘就更动人的图景。

一方面,是在民有所呼之时有所为。任何时候,群众的安危冷暖都应是为“官”者念兹在兹的头等大事,一如胡公文化中最亮眼的底色是“民本情怀”。而其中最大的闪光点,是遇到涉及百姓切身利益的关键问题时敢于站出来,以及功成不必在我的胸襟情怀。比如钱塘江水患由来已久,在钱塘治水一事上,过往许多官员没有将其放在重要位置上,胡则甫一上任,便实地视察堤岸,颁布的首道知州令便关乎钱塘堤防的修建。感于胡则的种种恩德,杭州百姓因此为其建生祠以报。

如今,物质条件的改善催生着民生诉求的变化,能否回应好、解决好这些新的“民之所盼”,恰恰是检验担当作为精神的试金石。党员干部当将“民有所呼、我有所应”化为行动自觉和条件反射,让敢担当、有作为成为一种价值选择。

另一方面,是在发展关隘之处善破局。胡则的盐法改革、整治钱荒等实践,都展现出直面矛盾问题、敢于突破陈规的改革魄力。相比胡则当年独闯“雷区”的孤勇与艰难,如今的干部无疑幸运得多,国家大力倡导以改革促发展,还配以鼓励干事创业的一系列政策举措以及容错机制,为干部放开手脚干事创业解除后顾之忧。当此天时地利人和,更应有挺膺的姿态和破局的胆识,主动投身到攻坚克难之中,深入剖析掣肘的根源所在,用创新实干的劲头“逢山开路、遇水架桥”。

中国历史上的志士仁人,多有“知其不可为而为之”的坚毅,多有“而今而后,庶几无愧”的磊落,胡则在其中又堪称典范。胡则的心境,与同时代理学大家张载留下的“横渠四句”交相辉映。他的实干,又与后世的事功等思想浑然一体。无论是“为官一任,造福一方”的为政理念,还是“义可书,石不朽”的尚义情怀,又或是“百姓疾苦,刺史当言之”的精气神,都是胡则给后世留下的丰厚精神财富。跨越千年,胡公文化至今生命力蓬勃。它不是尘封的历史,而是常读常新的一本书。

在浙江工作期间,习近平同志在《之江新语》专栏发表文章指出,“为‘官’一任,就要尽到造福一方的责任,要时时刻刻为百姓谋,不能为自己个人谋”。2024年10月,习近平总书记在谷文昌纪念馆参观时指出:“‘为官一任,造福一方’,只有走这条路,才是人间正道。”作为党员干部,只有心中装着百姓,多为百姓办实事,创造实实在在的业绩,才会赢得大家的认可,经得起历史的检验。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。