在金华武义南部山区的大溪口乡,静卧着一个名为山下鲍的古村,尽管它位置偏僻,名气却不小,社交平台上,很多网友将之推荐为“寻访古韵、静心养性、拍摄大片的世外桃源”。

这座古村最瞩目的文化标志,当属保存完好的31处清代至民国古建筑——《中国国家地理》杂志称赞其为“完美山居”。事实上,这些古建筑曾濒临损毁,经当地政府抢救性修缮才得以保全。如今,古村巧妙平衡商业开发与文化传承,在保留原生态气息的基础上,注入现代生活体验,吸引越来越多的访客驻足流连。

山下鲍的“重生之路”有着怎样的故事?走一走山下鲍的“上山路”,又能给传统古村落焕发新生带来哪些启示?

一

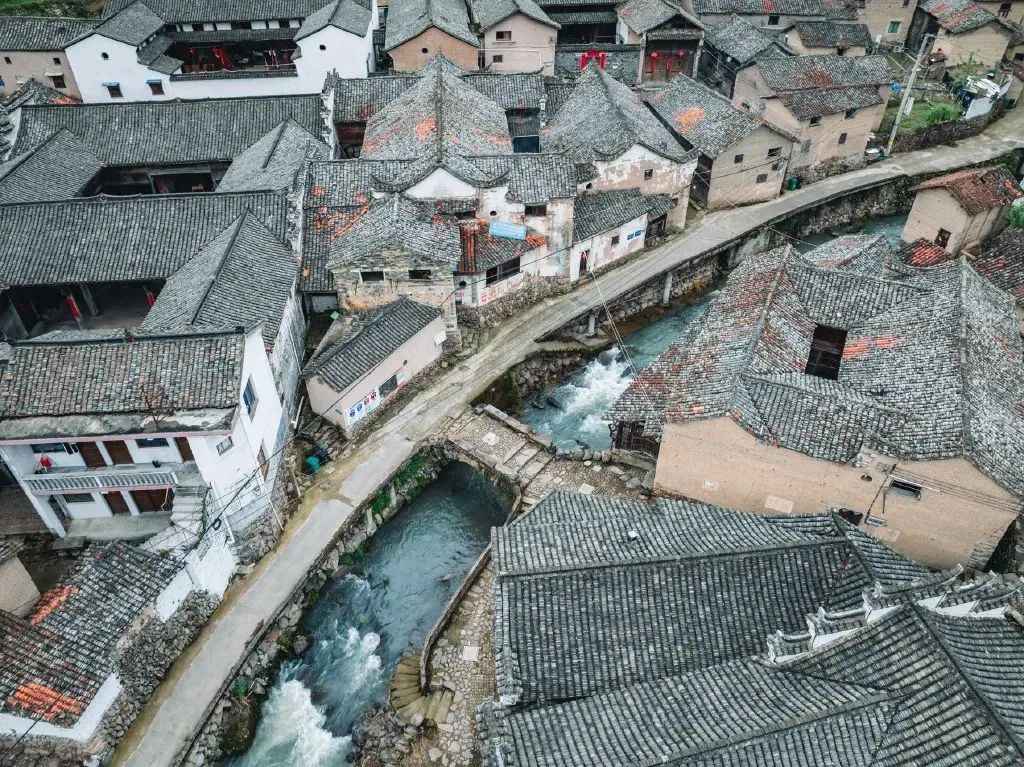

浙南括苍山脉深处,金溪与岗坛涧自北向南而来,于山下鲍汇成一条穿村溪流,漫过卵石滩,穿过廊桥下,将山脚一座粉墙黛瓦的村落轻轻揽入怀中。

这便是山下鲍,在武义星罗棋布的古村落中,它显得有些独特——村落依狭长溪谷而建,四面群山如屏,晨雾中宛如浮于云霭的“人间秘境”。因藏于深山,纵使山外喧嚣更迭,它始终“遗世独立”,像一册被时光遗忘的诗集,在檐角瓦当间低吟着江南梦。

山下鲍的故事始于宋代,因鲍姓族人在此定居而得名。清雍正年间,福建长汀人涂国文来到宣平水卜弄村。在这里,他与山下鲍村梁姓女子情意相投,结为连理。入赘梁家后,涂国文便迁居山下鲍村。他带领族人开荒种靛青,建靛青池,经营靛青、桐油、木材等生意。

染坊的蓝靛浸透了溪水,也染就了涂氏家族的兴旺。发家的村民们买田置地,陆续建起鳞次栉比的住所,历经岁月考验,最终留下了今日31处珍贵的古建筑遗存。其间,民居错落分布,还有庄严的祠堂、清泉潺潺的古井、横卧的桥梁、古朴的靛青池遗址群等,多数已有200余年历史。

步入村口,巍然矗立的涂氏宗祠率先映入眼帘。这座两进一井的建筑依山势渐次抬高,梁柱上的金漆纹饰虽已斑驳,却仍能窥见当年的精良选材与考究工艺。脚下卵石铺就的巷陌蜿蜒伸展,两侧土黄色的三合院、四合院比肩而立。循着村里的石阶缓步而上,视野渐渐开阔。登高远眺,整个村落如嵌在苍翠之间。

在这里,人们推窗见景、举步访邻。层叠的屋檐下,流淌着温暖的人间烟火。远山开阔的意境与近邻相闻的宁和相得益彰,堪称诗意栖居。

山下鲍村风光

二

这座被时光珍藏的古村落,不仅承载着村民的日常,更以其独特的建筑艺术价值,吸引着学界的目光。

1997年,清华大学建筑学教授陈志华走访后建议山下鲍申报国家级文物保护单位。此后,他多次到访,或带学生拍摄照片创作素描作品,或带专家调研,为山下鲍申报国家级文物保护单位鼓与呼。

然而,交通不便虽保全了古村风貌,却也导致经济落后,青壮年外流造成村落“空心化”,尽管村民逐渐认识到古村建筑的珍贵性,但大量民居仍因无人维护而坍塌。

转机出现在2012年,山下鲍先后入选浙江省历史文化名村和中国传统村落名录,2016年又获中央财政2000万元专项资金支持。在中国美院的指导下,当地按照“修旧如旧”原则,抢救性修缮了16幢清代建筑,改造了6幢现代建筑的外立面,同时完善游步道、观景台等设施,并通过摄影展等活动初步打响了知名度。

山下鲍村风光

山下鲍的真正蜕变,还得益于年轻人的回归。2024年,95后青年林晓峰带着伙伴回村创业,将废弃晒谷场改造成融合咖啡、餐饮、娱乐的网红村咖“在山下”,迅速走红网络,激活了这座沉睡的“活态博物馆”。就连村里的老人都感叹,在村里住了一辈子,从没想过有这么多人来这个小山村。

随之,更多年轻人加入农创客队伍,群策群力开办民宿、茶馆、旅拍、小吃店,还计划利用靛青池遗址群和空置屋舍,打造瀑布咖啡、窑烤面包等特色项目。

渐渐地,山下鲍在保护与开发间找到了平衡——既以古建筑群为IP打造摄影、书画写生基地,吸引艺术爱好者,又恪守“保护优先、合理利用”原则,稳扎稳打布局消费、文创新业态,打造“世间桃花源,界外乌托邦”金名片。

今年“五一”假期,山下鲍村日均接待游客3000人次,日均营业额突破1.5万元,老人们也通过卖笋干、梅干菜、土蜂蜜、茶叶等土特产实现了在家门口增收。该村还与摄影协会、高校等合作,计划陆续开发20余处闲置院落,规划文创空间等新载体,让古村更富内涵。

游客在山下鲍村游玩

三

每座古村都是时光的馈赠,但由于历史底蕴、资源禀赋、发展基础等存在差异,活化路径也各不相同。透过山下鲍“拾级而上”的实践探索,或能从不同角度得到启发。

适合自己的才是最好的。古村落开发最忌盲目跟风沦为“千村一面”。有些村落为招揽游客,堆砌商业设施,却陷入同质化困局。去年以来,尽管山下鲍也在逐步引进业态,但却非一股脑扎堆,而是把保护古村的原始古朴风貌摆在首位,围绕古建筑群这张“牌”,深耕摄影、写生等特色项目,走起小众文艺路线。有趣的是,来访的创作者们自发在社交平台上分享他们镜头里、画笔下的山下鲍。这种“自来水”式营销反而吸引了许多游客的到来。这恰恰印证了,古村落发展唯有立足本真,根据独特文化内核打造差异化体验,才能真正吸引人、留住人。

细水长流也自有天地。在古村落的活化发展中,一些地方因执着于打造“爆款”,投入浩大企图一举功成,最终却徒耗资源收效甚微。山下鲍则选择了细水长流。窄长的入村地形和有限的承载能力,天然限制了其游客规模。对此,当地并不急于扩张,而是甘于接纳节假日三五千人的游客量。但这不是缺乏野心,而是基于守护本真的长远考量。

正如村里的年轻农创客所说,很多游客来山下鲍,就是冲着这里有村民、有炊烟,又未被侵扰的古朴闲适的氛围感。若是为流量牺牲这份原汁原味,即便游人如织,也不过是短暂的繁荣。

让运营模式与年轻人更合拍。当前,众多返乡创业青年正在成为乡村发展的积极变量。尤其在浙江,“乡村CEO”计划开展得有声有色。这当中,也有政府和年轻人合拍与否的讲究。

山下鲍曾尝试整体招商,但重资产模式让许多投资者望而却步。之后,村里调整策略,因地制宜推出“青村合伙人”计划,以资金支持、资源对接、场地借用等方式,吸引年轻人轻资产、渐进式、抱团式创业。这既符合年轻人低风险、重创意的创业需求特色,又契合可持续发展理念,最终成功培育出咖啡馆、民宿、餐饮、旅拍、茶室等业态,集腋成裘,实现了传统文化与现代创意的有机融合。

山下鲍的故事,或许为古村落保护与活化提供了一种更轻盈的解法。得闲时,不妨走进这方山水,探寻古村窖藏的宁静与智慧。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。