钱塘江流经市区,向东蜿蜒而去,天目山巍峨屹立,横亘在城市西北,这一山一水,奠定了杭州山水相依的地理格局。

天目山绵延数百里,西边与黄山相连,山脉一路向东北延伸至杭嘉湖平原,西湖群山等都属于天目山余脉。“天目山垂两乳长,龙飞凤舞到钱塘”,山上溪流汇聚,最终注入钱塘江、太湖等水系。

前不久,第五届世界生物圈保护区大会在杭州举行,这座“大树华盖闻九州”的江南奇山,向世界展示了它的多样风采。

天目山 图源:“杭州发布”微信公众号

一

“天目三千丈,东南第一峰。”天目山山名的由来众说纷纭,最为普遍的说法是:天目山东西双峰顶各有一个火山口,左右相望,因此得名“天目”。

若论中国名山风骨,黄山以奇闻名,华山因险著称,泰山则雄冠天下,而天目山,得“江南奇山”之美誉。北魏郦道元在《水经注》里就已惊叹它“山极高峻,崖岭竦迭”。但比起峻拔的山势,更令人称奇的,是它无与伦比的生态画卷。

笔者曾有幸在晨雾未散之时去过一次西天目,山风裹着凉意卷过衣襟,湿气里裹挟着草木特有的清新,如今回忆起来仍觉震撼。步入天目山,首先映入眼帘的便是“古树长廊”。脚下是蜿蜒的古道,两旁则遍布高耸入云的巨大柳杉,抬头仰望,树冠层层叠叠,密集得几乎遮天蔽日。

“大树王”斑驳的树干诉说着千百年的风霜,几个成年人手拉手也未必能合抱一圈。据统计,西天目山拥有全球最大的柳杉古树群落,胸径1米以上的400多棵,树龄大多超过百年,有的甚至千年以上。每一步向前,都像是在巨人的队列中穿行。

天目山上的“大树王” 图源:“杭州发布”微信公众号

一位拄杖的山民笑道:“这山是活的,你得用耳朵听它的心跳。”半开玩笑又极其认真的一句话,让后来的每一步都带上了一种渺小与敬畏感。

若要论资历的古老,柳杉还不是山中之最。还有一株被尊为“世界银杏鼻祖”的万年古银杏深藏山中。这棵“五世同堂”的古银杏树,树龄高达1.2万年,20余株次生树干如子孙环抱。

为何这些物种能存活如此之久?曾有研究表明,天目山因峡谷幽深、云雾屏障,成为冰川期的“诺亚方舟”,庇护了银杏、金钱松等珍稀名木。

走出森林隧道,回望山势。可以清晰地看到天目山森林植被的层次变化,从常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林到落叶矮林,不同的植物,带给了天目山错落有致的风景,特别是秋天,各种树叶变得金黄、火红,四面眺望,霜红雾紫,千山万壑尽染秋色。

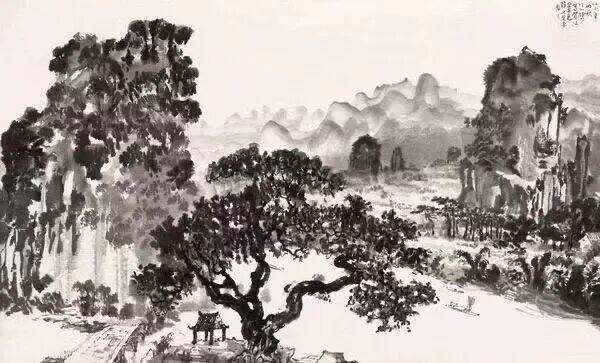

1934年,徐悲鸿带领学生在此写生,绘成《西天目山老殿》《老殿古杉图轴》等,透过这些传世之作,依然可见天目百年前的风景。

古树名木、飞瀑流泉,若想真正领略天目山之美,还得亲临其境方能体会。国画大师叶浅予数度登山欲绘就画卷,最终也只能感叹“妙笔生天目,神韵难入画”。

《西天目山老殿》徐悲鸿 图源:“杭州发布”微信公众号

二

天目多险峰,清凉峰、太子尖,海拔都在1400米以上,山上奇松兀立,雾岚飘渺。与险峰相伴的,则是昱岭关、千秋关、千顷关等千古边关。这些古老的关隘,曾演绎过金戈铁马的厮杀,历史上是通往钱塘的必经艰险。

据统计,从两晋到明清,有900多位诗人在临安留下数千首(篇)诗词,天目山是其中许多诗词的主角,从地理认知到心灵顿悟,这座山始终为人们提供着不同维度的精神观照。

有人因为山间草木而停留。有一种观点认为,天目山曾在陶渊明心中留下过深刻印记,他问从天目山而来的故人:“我屋南窗下,今生几丛菊。”为了寻找好茶,“茶圣”陆羽在天目山中寻寻觅觅,在《茶经》中留下了天目山茶的记载。同样山中寻宝的还有李时珍,他的《本草纲目》中,记录了数种来自天目山的药材。

有人因为山上气象而感悟。天目山主峰仙人顶海拔1506米,据说当山下电闪雷鸣时,站在山上,雷声就变得很轻柔了。听闻此事的苏东坡写道:“已外浮名更外身,区区雷电若为神。山头只作婴儿看,无限人间失箸人。”当你有了超脱的心境,区区浮名,自然也不会再成为困扰。

有人因为山中文脉而传承。天目山上,有一处建筑名为太子庵,昭明太子萧统曾在此编撰《昭明文选》。“事出于沉思,义归乎翰藻”,这本收录了先秦至梁代初期700多篇作品的文选,留存了许多脍炙人口的名篇。1000多年后,这里建起了著名的天目书院。抗战烽火中,书院既研读传统文化,也探讨救国之道;既守护典籍文物,更培育担当精神,成为浙西学术中心之一。

“看山如观画,游山如读史”,见证了万年自然变迁的天目山,曾有无数人成为它漫长岁月里的过客,也让天目山的历史变得更为醇厚,而天目山始终以沉稳之姿接纳着不同时代的访客。

天目山仙人顶 图源:“临安民政”微信公众号

三

天目山垂首,观览世变;古木沉默,静听星移。天目山在万年时光的长河里生生不息,如今这里仍然拥有着97.56%的森林覆盖率。而这片苍翠也远非一片单调的绿,更像是生命的立体博物馆。

这里汇聚了2000多种高等植物、7000多种野生动物,银杏、金钱松、中华鬣羚等“国宝”在此安家。从参天古木到苔藓菌群,再到鸟兽虫鱼,万千生灵交织成网,织就了天目山的韧性与活力。

《生命大趋势:从生物多样性到人类文明的未来》一书的封页写道:“没有多样性,就没有人类文明。”作为距离大都市城市圈最近的保护区之一,天目山的存在从来不止于其自然的雄奇伟茂,也有着更多的现实意义。

比如其作为生态脊梁,润泽了之江大地。如此丰富的生物多样性,在调节气候、净化空气等方面发挥着重要作用,也铸就了天目山无可替代的生态屏障功能。几乎被森林覆盖的天目山,如同巨型的天然“海绵”和“绿墙”,阻挡了西北的寒潮,留住了东南的水汽,杭嘉湖平原物阜民丰,一定程度上得益于此。

又如其作为生物资源库,惠及了世代山民。当地人有句朴素又饱含智慧的老话:“山顶戴帽子、山腰挣票子、山下保肚子。”复杂的地形与多样的气候,让天目山孕育了诸多珍贵的食材,鲜脆爽口的天目雷笋,成就了江浙沪餐桌上太多的春日鲜美;天目香薯,只有手指的粗细,却带着板栗的口感。舌尖上的满足,何尝不是令人难忘的山野馈赠。

此外,慕“绿色”之名而来的八方游客,催生了环绕天目山蓬勃发展的中高端民宿集群、特色研学实践基地、精品农家乐产业。这满目青山,也是山民们安身立命、奔向富足的最大靠山。

这份丰饶的背后,是人与自然的共同约定。1956年,天目山成为全国首批森林禁伐区;1996年,天目山被批准加入世界生物圈保护区网络;2024年,杭州率先为“一座山”立法,《浙江天目山国家级自然保护区条例》落地实施——七十载守护路,从“封山育林”到“科学护生”,每一步都是对自然的敬畏。

无论是文人墨客落笔烟霞深处,还是今日护林员埋首风雨不辍,千年文脉与生态绿意,都离不开守护者的付出。树若有心,必定深谙其中坚韧。

“树海苍苍,生生不息”。如今的天目,草木依旧苍翠,峰、洞、崖、瀑、寺等多种自然和人文景观,静静等待着人们走入其中,游山或者怀古,看景抑或访幽皆可。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。