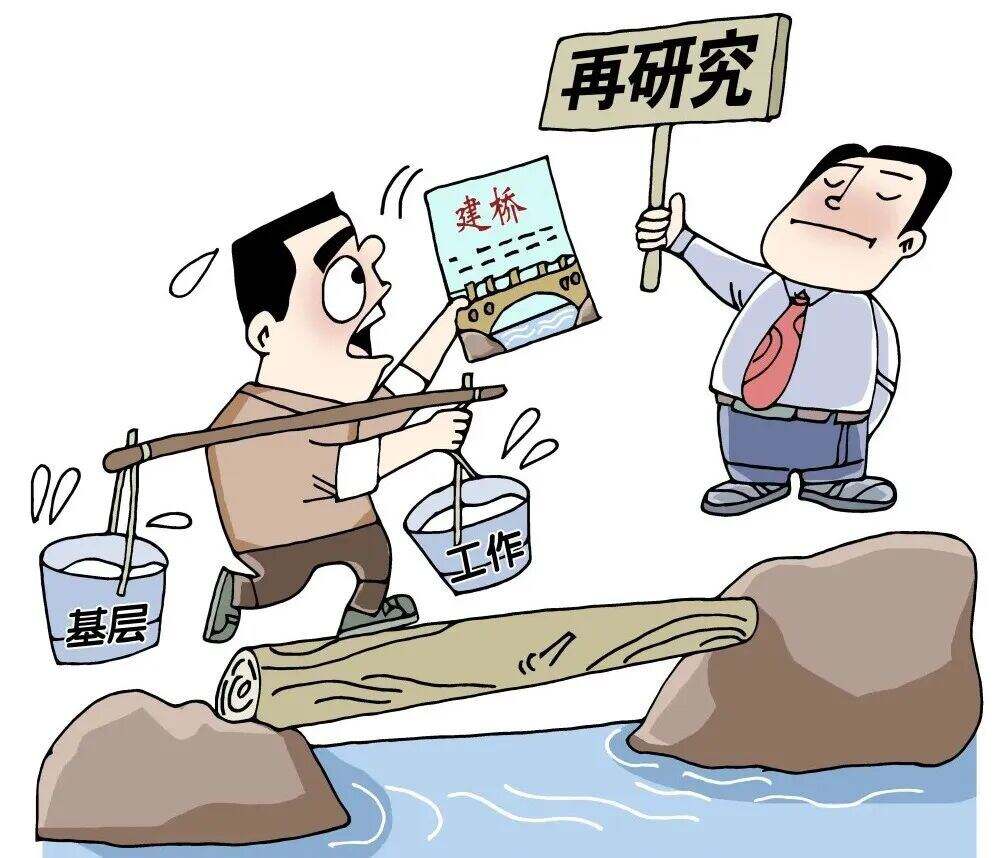

“这事还得再研究研究”,很多人在工作生活中都听过这句“万能话术”。开会时讨论得热火朝天,最后以“再研究研究”收场;群众办事兜兜转转,最后又回到“再研究研究”的原点。

“再研究”本是科学决策的必要环节,对于一些思考尚不成熟、条件尚不具备、程序有待完善的问题,审慎研究确有必要。但现实中,不少问题和任务在“研究研究”中不了了之、在“讨论讨论”中无疾而终,“再研究”从方法论异化为“缓兵计”,成了群众反感的套话。

一

认真“研究研究”,本应是“磨刀不误砍柴工”的智慧,有助于厘清思路、找准门道。现实中,好经却常被念歪。

有些人碰到改革硬骨头就喊出“研究研究”,遇到创新试水区就搬出“调研调研”,具体到怎么干却没了下文,只在“深入调研-专题汇报-开会研究”的圈圈里打转。“动口不动手”“不推就不动”,这般拿“研究”做幌子、用“调研”走过场的做法,就是一套隐蔽的“拖延术”。

有些人面对群众诉求,总是敷衍塞责,“材料先放着,再研究研究”“这个要走程序,再研究研究”。比如,某地群众投诉噪声扰民,接连联系了8个部门,却没一个部门站出来管;又如,一地居民反映公交站点未设候车亭,得到的回复却是“后续视实际情况研究”。“马上就办”变成“研究研究”,“门好进、脸好看”的糖衣里裹着的是“事难办”的老配方。

一些干部对“研究”的万能公式信手拈来:棘手问题来了,“待研究”;面对热点舆情,“正研究”;大事小事,“请研究”。这些“研究派”不是奔着问题去,而是绕着问题走,他们深谙“少做少错”“明哲保身”的生存法则,一直推手画圆,就是不解决问题。该决策不决策、该拍板不拍板,遇事不决就让问题在“深度研究”中自然过期。“再研究”成了“伪研究”,实际上就是不担当不作为。

二

好好的“再研究”,为啥走了样、变了味?这里面,有责任问题、作风问题,也有能力问题。

有些人就像“职场水葫芦”,浮在水面,不肯沉下心去。群众诉求稍微超纲,就拿“再研究”来推诿,没想给群众省心,只想为自己省事。抱着“多一事不如少一事”的避事心态,脚不沾地、责不沾身,把“不担当”包装成“谨慎”,把“不作为”美化成“稳妥”。这般“水上漂”的功夫,既漂淡了干事热情,也漂走了群众信任。

接到任务先表态“研究研究”,遇到困难又强调“再研究研究”,实际上议而不决、研而不行,拖到最后只能“应付了事”。这表面看是工作方法问题,实质上暴露出一些人的“本领恐慌”。比如,对政策吃不透,导致执行时跑偏走样。又如业务“夹生”,实践转化似“隔靴搔痒”,始终差着“最后一公里”。因此,很多工作陷入“表态调门高、行动轻飘飘”的空转,不仅使政策红利成了“水中花”“镜中月”,更贻误了干事成事的重要窗口期。

也有人把“再研究研究”异化为权力寻租的遮羞布。本该高效推进的事项,在“科学论证”“慎重决策”的托词下被刻意搁置。正常的办事流程,变成需要人情交换的“通关游戏”。一地办事大厅办营业执照,原本半天能办好的事,没熟人关照、没额外“打点”,流程能拖上十天半个月。打着照章办事的旗号,却人为设卡,背地里布满各种“小九九”“潜规则”。

三

研究不是终点站,而是推动工作的“起跑器”、解决问题的“加油站”。“研”之有用、“研”之有效方为真。如何让“再研究”回归本真,笔者有三点看法。

为“解题能力”架梯。脱离了群众,绕开了问题,研究就是“空中楼阁”。解发展难题,既要给干部“压担子”,也要给干部“搭梯子”,这把“梯子”就是历练平台。现实工作中,确实有一些干部缺乏处理复杂问题的经验,一旦面对急难险重之事,便无从下手。要练就干部解题的硬功夫,就得引导干部敢于钻进“矛盾窝”,经受吃劲岗位的磨炼,扛重活、攻难关,把干部能力磨成破除“研究研究”的利剑。

用“容错机制”撑腰。现实中一些干部只“传球”、不“进球”,深层症结在于“怕”,怕“秋后算账”、怕担责问责。需要“再研究研究”的议题,很多是改革的硬骨头、发展的“娄山关”。唯有允许试错、宽容失败,才能让更多人丢掉“鸵鸟心态”,做冲锋在前的“头雁”。某地一干部在推进重大产业项目建设中,容缺办理人防事项审查,虽违反规定,但鉴于其出于公心且瑕不掩瑜,最终被容错免责,获鼓励激励。科学的容错机制,不是犯错者的免责牌,而是改革者的“安全绳”,鼓励更多干部化审慎为动能,变顾虑为担当,让“研究研究”真正成为精准发力的鼓点。

以“限时亮灯”破障。“研究研究”若是拖成了“慢性病”,就得及时敲响警钟、压实责任,用“群众满意”来检验成效。一些工作年年列入研究计划,却总是原地打转,有的是“泡”在重复研究里,有的卡在科室“击鼓传花”中,有的困在空转文件的“圆周运动”里。破除“研究迷障”,就要给研究事项装上“计时器”,超期未果就“亮红灯”。对条件成熟的事,研究得讲求效率;对复杂问题,得究其根本。即便是一时无解的难题,也要研究明白缘由,给群众一句“敞亮话”。

“再研究研究”,若沦为推诿卸责的托词,终究研究不出群众满意的答案。研究出落地方案,真正解决问题才是硬道理。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。