编者按:良渚文化大走廊以良渚古城遗址为核心,东携运河,西望径山。自2022年12月提出并启动建设,良渚文化大走廊迅速成为浙江文化建设领域的一张金名片,是“五千年中国看良渚”的重要平台。

在第三届“良渚论坛”即将召开、全球目光聚焦良渚之际,浙江日报杭州分社推出《良渚文化大走廊 一廊纵览五千年》栏目,全方位呈现这条“文化之廊、生态之廊、发展之廊、共富之廊、合作之廊”。

文物“保护第一”,保护资金如何统筹?周边区域如何协同发展?在地居民如何从文物保护中受益?历史底蕴与绿水青山如何相得益彰?

面对这些难题,余杭以大遗址保护作答,探索出一条文物保护与城市发展和谐共生的可持续之路。良渚文化大走廊是余杭大遗址保护源起、发展与输出之地。

即将举行的第三届“良渚论坛”,来自全球的专家学者将在良渚探讨大遗址保护。余杭的大遗址保护探索与经验,也将持续走向世界。

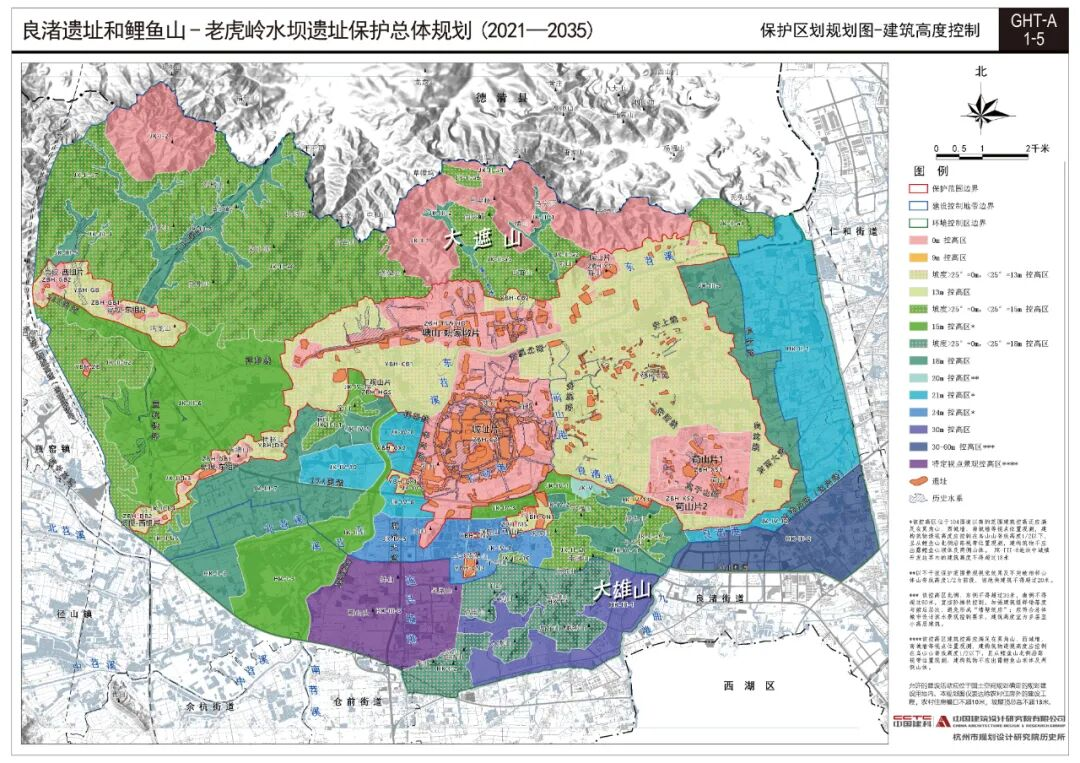

全国重点文物保护单位良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址保护总体规划(2021-2035)

肇始

“呜呜……”一架四旋翼无人机从良渚遗址无人机机场监测中心站腾空而飞,根据设定好的路线对良渚古城及周边遗址点进行巡查。这样的无人机场共有5个,巡查范围覆盖良渚遗址162平方公里管理区域,其中包括316处遗址点、85处遗址要素。

这片区域,便是良渚遗址“文保特区”。如今习以为常的良渚大遗址保护理念,是几十年来统筹保护与发展结出的一颗“果实”。

20世纪80年代初,浙江省文物考古研究所把第一个野外考古工作站设在了良渚,同时还设立了良渚文化保护管理所。这为后来成立“文保特区”打下了基础。

到20世纪末,对良渚大遗址的认识逐渐形成。1995年,浙江省政府批准公布《良渚遗址保护群规划》,划定33.8平方公里作为保护范围。这标志着良渚大遗址保护理念的初步确立。

在此基础上,进入新世纪的2001年,浙江省政府批准设立杭州良渚遗址管理区,管理区面积为242平方公里;2013年发布的《杭州良渚遗址保护总体规划》中,保护区划面积为111平方公里。

“在保护区内,我们确保遗产得到妥善保护;在管理区内,我们整体统筹考虑。”在杭州良渚遗址管理区党工委委员、管委会副主任叶维军看来,最重要的改变是,从单纯强调保护转变为将遗址保护融入经济社会高质量发展的全局中考虑。

而无论是文物保护、环境整治,还是基层补偿,都需要大量资金。钱从哪儿来?

2013年,余杭创新实行“城市发展反哺遗产保护机制”,将良渚遗址区外城市开发所得的部分财政收入,用于遗址的保护展示和环境整治工作。

通过十余年的“建新城、保古城”,不仅让保护区内水清、山绿、景美,老百姓享受的公共服务也不断提升。每年数以亿计的政策性资金投入到保护区,如今良渚遗址管理区基本实现了水清、山绿、景美。

良渚文化大走廊西端百丈镇溪口村博物馆集群俯瞰图 良渚文化大走廊建设工作指挥部供图

扩容

从良渚遗址“文保特区”到良渚文化大走廊,是余杭大遗址保护理念的扩容。

2019年,良渚古城遗址申遗成功,中华五千年文明史得到国际社会广泛认可。“后申遗时代”,如何不断打响“五千年中国看良渚”品牌?

良渚文化大走廊重点区范围内,不仅有5000多年的良渚文化,还有2000多年的运河文化、1000多年的径山文化、古镇文化、红色文化,以及现代数字文化等。这形成了一条连续的5000年发展脉络。

“良渚文化不是孤立存在的。”浙江省发展规划研究院区域研究所副所长、首席研究员秦诗立认为,良渚文化大走廊建设应与历史的深度研究与现代的场景应用结合起来、与周边区域的整体规划与联动发展结合起来、与现实的综合保护与居民的共富发展结合起来。

此外,良渚文化大走廊重点区内历史文化资源丰富,文物数量占余杭全区的74.8%;集中了余杭这一浙江省产粮大县的大片农田,西部山区森林资源丰富。

因此,大走廊重点区的很多区域,受到文保、环保、农保等因素制约,与余杭南部的未来科技城相比,发展相对滞后。这与良渚遗址管理区管理范围的情况基本类似。

借鉴良渚遗址大遗址保护理念、城西科创大走廊廊道式发展理念等,2022年底,余杭首次提出并启动建设良渚文化大走廊,并于2023年首届“良渚论坛”成功举办后全面推进良渚文化大走廊建设。

为全面统筹大走廊建设,余杭成立良渚文化大走廊建设领导小组,整合部门、镇街、国企力量,建立实体化运作的工作指挥部,并编制规划实现“一张图管全廊”。

在业内人士看来,良渚文化大走廊是余杭将保护与发展作为经济社会高质量发展的统一体谋划和推进的。正因此,这项“余杭行动”不久就上升为“省市举措”。

良渚5000+艺创园 良渚文化大走廊建设工作指挥部供图

共荣

自2022年底提出并启动建设以来,余杭已推出两期良渚文化大走廊“十大工程”,涵盖文化保护、文旅融合、产业升级和公共服务等多个领域,正在有序推进——

良渚5000+艺创园开园并成为杭州文艺新地标,开园一年多来,吸引游客超14万人次,签约19个“文化+”产业重点项目;

良渚港综合保护工程已完成水质提升、文化氛围提升项目,河畔绿道边有了13组文化景观装置,蜕变为可漫步、可品读的露天文化长廊;

大运河(余杭段)沿线综合保护工程(二期)聚焦13.5公里岸线,通过驳岸修复、游步道建设、绿化提升等,进一步提升余杭区大运河沿线的风貌,让千年运河与良渚文化交相辉映……

从良渚遗址到良渚文化大走廊,余杭大遗址保护的理念和实践,吸引了越来越多的关注,其中不乏国际目光。

“当我们坐下来交流时,一个很明显的感受就是,外国同行对我们的创新举措越来越感兴趣。”良渚文化大走廊建设工作指挥部相关负责人说。

大遗址保护及“城市发展反哺遗产保护机制”就是其中之一。在今年“杭州良渚日”活动中,意大利罗马第五区市政议员、考古学家奥尔加·迪·卡格诺表示,他们也要推动地方经济在文化保护当中的积极作用,也要不断推动社会各界力量参与到文化遗产保护的工作之中。

第三届“良渚论坛”即将举行,其中有一场“实践创新:城址考古、大遗址保护与城乡协同发展”分论坛。来自全球的专家学者将齐聚一堂,分享世界各地区城址考古的成果,探讨大遗址保护新路径新模式,并总结形成具有指导意义的城址考古与大遗址保护实践指引。

良渚遗址大遗址保护和良渚文化大走廊保护与发展的实践,将为全球大遗址保护实践提供参考。这也是“良渚遗址是中华五千年文明史的实证,是世界文明的瑰宝”的具象化。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。