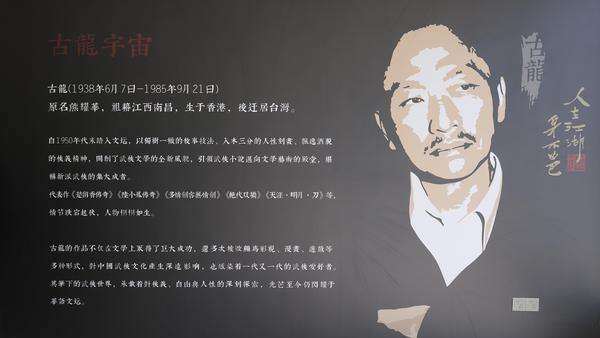

古龙小说国际学术研讨会现场海报。受访者供图

谁是古龙?

李寻欢、陆小凤、楚留香、萧十一郎、傅红雪、沈浪、花无缺与江小鱼……

他的笔,给予他们血肉。

“人在江湖,身不由己”;“爱笑的女孩,运气不会太差”;“人就在天涯,天涯怎么会远”……

他的笔,也是时下流行语的源头。

古龙。

一个武侠小说史上的传奇,一个与梁羽生、金庸并称“武侠三剑客”的巨匠,短短48年人生,写就《多情剑客无情剑》《天涯明月刀》《萧十一郎》《陆小凤传奇》《楚留香传奇》《欢乐英雄》等70多部经典,影响一代又一代人。

有人说,古龙水平不如金庸,文化不够;有人说,古龙已经过时,读者寥寥;还有人说,武侠不过打打杀杀,实在暴力……

真的如此吗?

今年是古龙逝世四十周年。一众武侠迷齐聚杭州,在中国作协的指导下举办古龙小说国际学术研讨会,以时代的眼光重估古龙。

他们说,现在正是读古龙的好时候。

照片:古龙与长子郑小龙。讲解人为郑小龙。严粒粒 拍摄

古龙,真的被时代淡忘了吗?

“江南的春色若有十分,那么至少有七分是在杭州。”

这是古龙小说《七种武器》中的一句话。

“父亲1938年出生于香港,后来在汉口长大,12岁至台湾,此后再也没离开过台湾。虽然如此,我想杭州应该最像他写的江湖。”正因如此,古龙长子郑小龙才将古龙著作权管理与发展委员会落在这里,“以会江湖好友”。

恰好,杭州别称“武林”。

冥冥中,人们在此倾诉对古龙的热衷。

谈论中,我知道了上海大学文学院教授石娟因为高考前夕喜欢上了古龙,在学校开设了全国仅有的武侠小说鉴赏选修课,学生上得积极,古龙也成了课堂“必修”;

古龙贴吧吧主是个名叫杨光的00后,2024年底,他撺掇起一帮古龙迷,用爱发电,自筹、自拍、自导了纪录片《龙行不惑》(B站可见全片),采访了跨度从60多岁到10多岁的十多个古龙迷;

《多情剑客无情剑》的韩文版译者崔宰溶说,不像欧美地区,韩国人读武侠没有文化壁垒,“侠义”“招式”“江湖”等词语可以直接按照中文发音读,大家都能理解,以至于韩国的古龙迷也很多,不乏手游、漫画等文化产品;

还有人算过,古龙小说翻拍、改编的影视剧作品多达两三百部,是“被影视改编次数最多的华语作家”,超过金庸和琼瑶;

……

人们热情地表达对古龙的喜爱,也不无遗憾地说:一直以来,社会低估了古龙的价值。

其中,有主观原因,例如因为受伤不便,或是为了尽快交出小说,古龙会找人代笔,难免质量难保。

也有不少客观因素。也许,是因为古龙走得早,没机会像金庸那样在48岁封笔后,将前作精修;也许,因为也走得匆忙,未留遗嘱,导致版权无人经营,一片混乱,直到2006年,郑小龙等古龙家属成立委员会才情况好转。

也许,如许多人所言,原因非常简单——金庸这座“山”,太高了。

中国武侠文学学会副会长、中国电影资料馆研究员陈墨认为,文学作品的好坏,一个人一种审美。“但是如果把书和作者比作一股高压电,想要长距离、长时间传输,一定要有变电站。这个变电站就是能对书和作者的价值有所发掘的书评人。古龙和金庸在上世纪八十年代左右同步传到大陆,但是大家都把关注点放在了金庸身上,认为金庸是真正的学贯中西、博古通今。没有人关注古龙。”

至于原因,香港珠海学院副教授邱健恩给出了一种解答:金庸出生名门,又长期从事报业,有自己的出版王国,当年,他的书是放在书店卖的。而古龙出生底层,他的书只能在出租书的店里看到。可是出租书店被当时视作“地摊文化”,是完全不被研究界重视的。

他相信,这也是为什么早在1998年,北京大学,乃至美国科拉多大学等高校学府就召开了金庸小说国际学术研讨会,而直到2005年,第一场古龙国际学术研讨会才在台湾淡江大学姗姗来迟。

时代留下遗憾,也带来机遇。

与会专家的另一个共识是:古龙的价值,一定会在当代得到回归。

他总将镜头聚焦平凡人之困境、他还重新定义了“何为英雄”……

许多人不知道,1985年9月30日的《人民日报》曾报道古龙9月21日病逝的消息。

近年来,学界一直呼唤文艺创作的现实关注与人文关怀。

中国武侠文学学会副会长、苏州大学教授汤哲声认为,在文学界不断强调扎根生活的当下,“他的价值猛得树了起来”。

我从一个网友留言中,悟到了这句话的含义。

短片《寻找·古龙》(网络视频截图)

一位关注中国时代变迁主题的UP主,在B站上传了一部23分钟的短片《寻找·古龙》,梳理了他的一生。

评论区三千多条留言,讨论着古龙其人和他的书,好似人人都是书评人。

我只看过金庸,没读过古龙。可其中一条留言,教我很快共鸣了古龙的好:

“记得《多情剑客无情剑》里有两个厨子,每天晚上打烊后在厨房给自己炒两个菜,喝几杯酒,快活两个时辰。古龙特别写了一句:‘他们之所以还活着,就是因为每天还有这么两个时辰。’小时候没在意这句话。长大了,工作了十几年,又一次重新读,一下子就特别理解了。”

与古龙一生放浪不羁相对的,是他自幼家庭贫寒、父母离异、居无定所,不得不为生计奔波,看惯世态炎凉。

许是如此,他总会将镜头聚焦平凡人之困境。他太知道“人在江湖,身不由己”,所以写的尽是普通人的矛盾与抉择、酸甜与苦辣。

但是,他不悲观、不偏激、不颓唐,反而流露一种积极向上精神底色,以至于读过古龙小说的都说:他的武侠小说三观正得不能再正了。

“小李飞刀”系列中,阿飞初入江湖,单纯质朴。李寻欢在他落魄时给予帮助与指引。阿飞后来也在李寻欢遭遇困境时挺身而出。这是友谊的分量。

《大人物》的男主角杨凡,传说是古龙按照自己相貌刻画的形象:宽阔的额角,细长的眼睛,矮矮胖胖的身体,女主角田思思形容“他的头有正常人两个头的三倍大”。这样一个其貌不扬的人物,却常以过人的智慧和武功暗中行善,最终凭借才华和人品赢得美人心。这是对内在美的赞扬。

他还重新定义了“何为英雄”。

《欢乐英雄》是近年来好评逐渐上升的“反武侠”小说。古龙在书中塑造了一群主动选择“无为”聚居破落山庄的英雄形象,以诙谐笔触描绘侠客的市井生活,写春天,写友谊,写快乐,写穷得睡地铺也没关系,饿两顿也没关系。

于他们,一切快乐的源头,不是生活的一帆风顺,而是无论生活与命运如何想要在他们身上施展拳脚,他们也能大笑出声。

“古龙告诉我们,英雄不是挫败阴谋、杀死敌人,而是因为快乐。因为快乐,所以‘我’是英雄。”中国武侠文学学会会长刘国辉说。

多年后,一部与《欢乐英雄》内核相似的情景喜剧《武林外传》横空出世,大受欢迎。这何尝不是对古龙小说价值的一次跨时代致敬与重估?

“中国武侠小说经走过《水浒传》时期的‘侠之大者,替天行道’、霍元甲时期的‘侠之大者,为国为民’。古龙让武侠小说文学从精英化转向平民化,去除侠的神性,留下人性。”汤哲声相信,这种“人性”恰是一种国民精神的提炼。

无私、顽强、乐观、诚信、勇敢、仁爱、忠诚、正义……

侠是一种精神,一种社会追求,存在文人笔下的庙堂之上,更存在广阔的真实世界之中。

人在江湖,每个人都能成为侠,成为凡人英雄。

焦恩俊饰演的“小李飞刀”系列李寻欢形象。资料图

“总有一天,我们也能将武侠小说创造出一种新的风格”

读者以古龙小说为镜,看见了自己的侠气。而在文学写作领域,古龙对创作的态度至今于对我们仍有启示。

创新是文艺的生命。茅盾文学奖作为中国具有最高荣誉的文学奖项之一,一大评选标准,就是“鼓励在继承我国优秀传统文化和借鉴外国优秀文化基础上的探索和创新”。

探索和创新,也是古龙一直的追求。

古龙所处的年代,梁羽生与金庸两位“新派武侠”作家早已大红大紫。彼时,社会上不乏模仿者。尤其自从金庸1972年封笔之后,一大批“衍金庸派”作家出现,专门依靠仿写金庸武侠为生。

他没有步人后尘,而是成为了将“新派武侠”发扬光大的那个人。

刘国辉说:“古龙绕开了金庸的‘雄伟壮观’,把自己打造成了一座奇绝险峰。”

在技法上,古龙对海明威的“电报体”的语言风格极为欣赏。在吸取“电报体”的优点上,进一步采用短句分段形式,行文灵动、简洁、有力,少形容词,多动词与名词,极富有意境。

这种独特的“古龙体”,再后来被温瑞安、林清玄等作家有所借鉴。在今天的数字时代,我们甚至发现“古龙体”又回来了。很多新媒体作者也运用了这种写法,在有限的字数中输出最多的内容。

鉴于此,陈墨认为未来学界研究古龙的一大尚未开垦的方向,就是研究其“对中国汉语言使用演进的贡献”。

古龙还创造性地将戏剧、推理、悬疑、诗歌等元素代入传统武侠,又将自己的人生哲学融入其中,打造出《陆小凤传奇》《楚留香传奇》等系列,增强了阅读体验的层次感和乐趣,与西方的“福尔摩斯”系列异曲同工。

形易学,神难悟。

《战争与和平》写的是一个大时代中的动乱,和人性中善与恶的冲突;《人鼠之间》写的却是人性的骄傲和卑贱;《国际机场》写的是一个人如何在极度危险中重新认清自我……古龙通过大量阅读,不仅借鉴了西方文学的“形”,更融汇了“神”,将武侠小说的主题进一步引向人性深处。

文学即人学。在陈墨看来,古龙的最关键之创新,正是充分突出了“一个精神上的人,自我意识觉醒的重要性”。

他避开了一般武侠小说善恶分明的套路,主角通常如“盗亦有道”的“盗侠”楚留香之类充满矛盾、复杂的“圆形人物”。

以《绝代双骄》中花无缺为例,陈墨以为,古龙通过刻画这一被规则桎梏、对权威盲从的角色,探讨了自我认知与人性矛盾的深刻认识,强调了独立思考能力的重要性。

“青年人相信许多假东西,老年人怀疑许多真东西。”

这句德国谚语,道出了当下信息洪流如注的社会痛点。

当我们不少人在网络上跟着热搜情绪起伏、被营销文案轻易说服、随大众观点盲目摇摆时,保持清醒、独立思考,不人云亦云也不顽固不化,将是一种可贵的品质与能力。

在纷繁的文艺品类中,文学以深刻的思想性和独特的文化性,往往有跨越时空的魅力。

在中国文学史的版图上,如若将汉代司马迁的《史记·游侠列传》视为最早的侠义文本起源之一,武侠小说可谓源远流长。

传承与创新交叠之中,我们迎来了今天的网文、网剧、网游中国文化“新三样”。其中,不乏武侠衍生出新型文化内容。它们被当代年轻人广为喜爱,甚至成为国际文化交流的重要载体。

“武侠小说既然也有自己悠久的传统,若能再吸收其他文学作品的精华,总有一天,我们也能将武侠小说创造出一种新的风格,独立的风格!让武侠小说也能在文学的领域中占一席地,让别人不能否认它的价值。让不看武侠小说的人也来看武侠小说!这就是我们最大的愿望。”

斯人已去。可再回看这个古龙曾许下的宏愿,似已有回应。

古龙研究中心日前在杭州上城区笕桥幸福横塘里揭幕。未来,该中心将以搭建学术平台、系统整理文献、举办讲座展览等方式,推动古龙文化深度研究,同时着力古龙IP的全维度开发。受访者供图

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。