浙江在线11月14日讯(记者 孙婧宜)浙江省博物馆办了一场纪念展,却不见本人的书画作品——

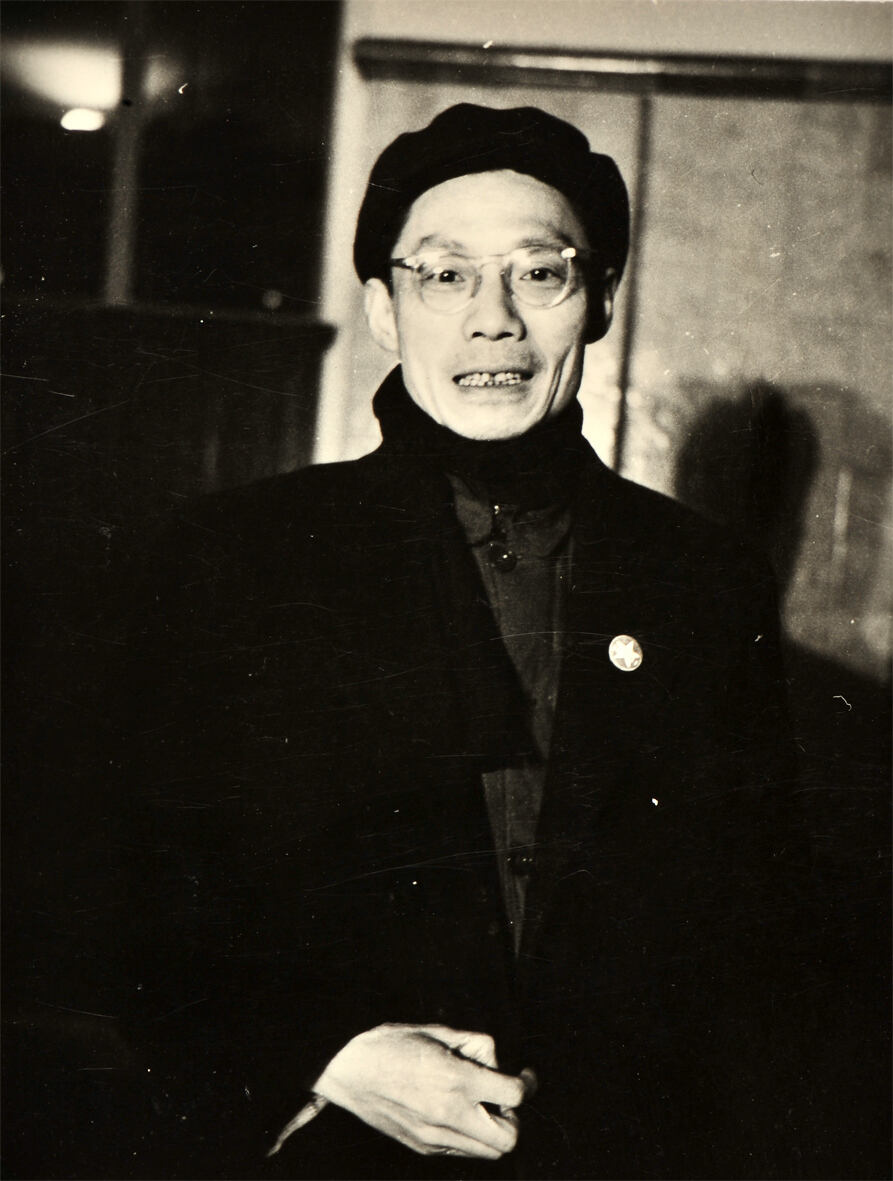

这场纪念展主角是夏衍,浙江杭州人,原名沈乃熙,是著名文学家、电影家、戏剧作家。今年是夏衍诞辰125周年、逝世30周年。他的作品《狂流》《春蚕》奠定中国现实主义电影基石,《祝福》《林家铺子》铸就改编经典,被赞为“中国电影的根”;他以舞台为阵,《上海屋檐下》等剧作将时代精神与人性洞察熔于一炉。

很多人说,夏衍是中国现代左翼文化的代表性人物和重要领导者。不过,少有人知,这位以笔为戈的战士有收藏的爱好,他常以书画寄寓情怀。1989年,夏衍将毕生珍藏无偿捐赠给家乡。

近日,“万流景仰——纪念夏衍诞辰125周年暨捐赠展”在浙江省博物馆之江馆区开幕,共展出97件(组)作品,其中94件(组)为夏衍捐赠的书画作品,包括齐白石的《墨虾图》《蟹图》等25件作品,以及“扬州八怪”的33件作品。其余3件为跟夏衍相关的刊物,包括他以宰白笔名在《浙江新潮》发表的文章。

透过这些藏品,我们既可见他的艺术眼光,更可感其赤子之心。

夏衍 浙江省博物馆供图

收藏与朋友

20世纪50年代,夏衍开启了书画收藏之路。“他基本把所有的收入都花在了收藏书画上。”现场,夏衍之孙沈翔回忆说。彼时,夏衍时常在琉璃厂淘宝,用积攒的工资、稿费、版税购买字画。齐白石和“扬州八怪”的作品是他最主要的收藏。

夏衍的第一件收藏是从吴祖光手中购得的齐白石的画。他之所以喜欢齐白石是因为他的画与众不同——“他的画有活力和生活气,不古板,不匠气。他的画和别人一比就看出不一般了。”夏衍孙女沈芸在《一个人和一群人 我的祖父夏衍》一书中这样写道。这次的展览便以齐白石的25件作品开篇,头一件作品便是《齐白石墨虾图轴》。

展览以齐白石的作品开篇 记者 孙婧宜 摄

这段收藏缘还留下一段趣事:20世纪50年代后期,夏衍与齐白石逐渐相熟。但夏衍清楚朋友归朋友,藏画归藏画,所以每请白石挥毫,都按笔润付费,分文不少。而且他知道齐白石更偏好现金交易,尤其喜欢新钞,所以每次买画都会带着崭新的钞票,以表对艺术家劳动的尊重。

夏衍还欣赏“扬州八怪”桀骜不驯的品格和创新求变的精神。他认为:“齐白石和‘扬州八怪’有相通之处,都在于他们创新的格调。”在浙江省博物馆原副馆长杨陆建看来,夏衍的收藏眼光极好,藏品是成序列、成系统的,特别是把“扬州八怪”的作品集齐,在全国收藏机构和个人收藏爱好者中都极为罕见。

当时,“扬州八怪”所指的画家历来说法不一,且“扬州八怪”之一的高翔传世之作非常稀少,要收齐非常困难。早年,夏衍曾对中国艺术家、中国漫画和生活速写奠基人叶浅予表示,自己必须要把“扬州八怪”集齐,且必须件件是精品。中国政治活动家、爱国民主人士陈叔通老先生在得知夏衍苦苦搜求高翔作品后,便将高翔《行书诗翰册》赠予他,以成全他的收藏心愿。

除了齐白石和“扬州八怪”的书画,夏衍还收集了诸派名家的作品。时间从晚明横跨至现代。这些名家包括浙派蓝瑛,“四王”之一王翚,海上画派张熊、任薰、吴昌硕、张大千等,还有与齐白石并称“南黄北齐”的黄宾虹。

作为近现代文艺工作先驱和新中国文化事业的建设者之一,夏衍与当时文化、政治各界人士保持着联系。郭沫若、田汉、沈钧儒、叶恭绰、沈尹默、谢稚柳等人都曾为夏衍创作字画,这些作品不仅具有较高的艺术收藏价值,还为研究当时的社会时代背景和夏衍的交际活动提供了丰富史料信息。

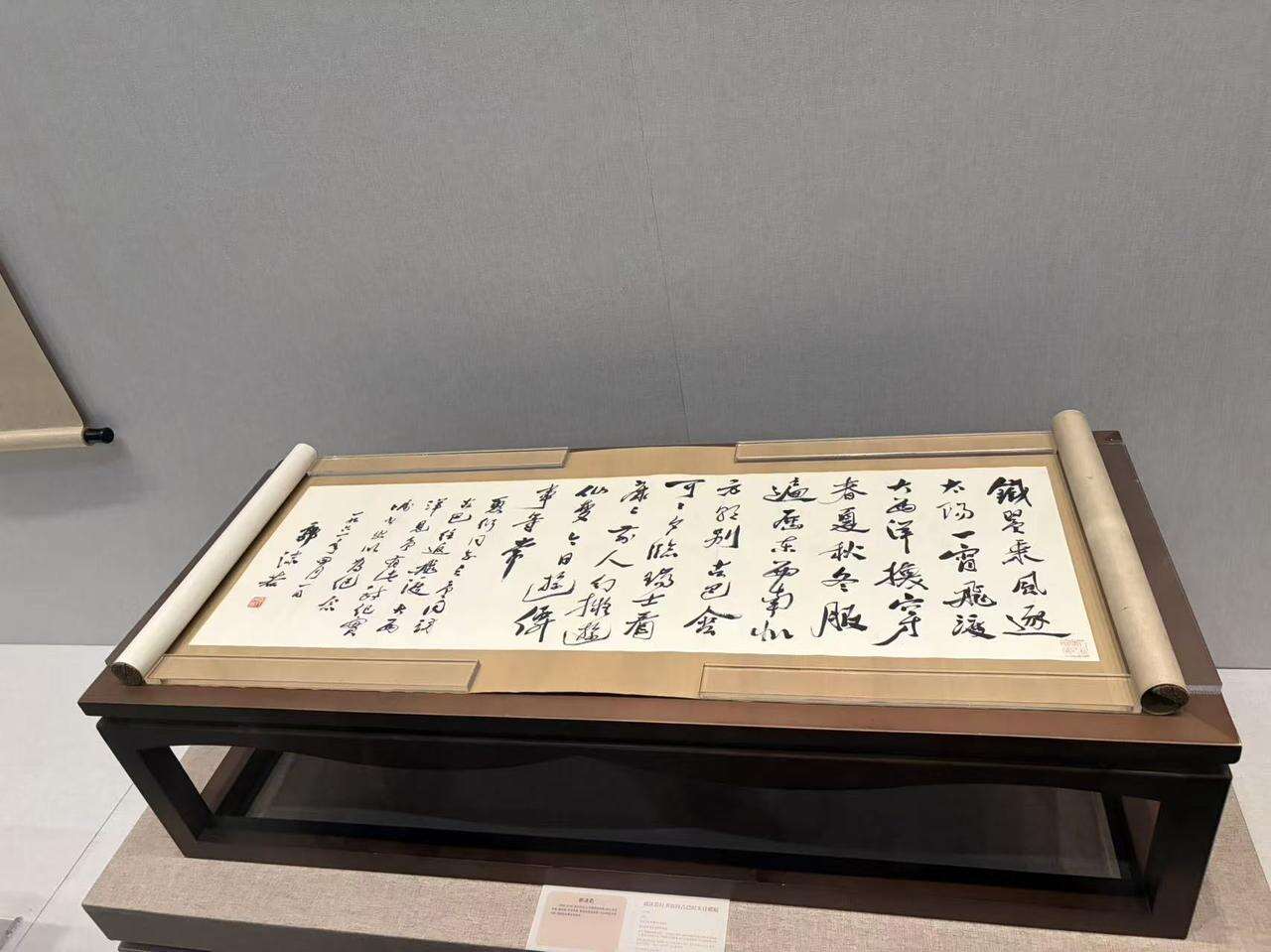

“郭沫若行书访问古巴纪实诗横幅” 记者 孙婧宜 摄

展品中,有一幅“郭沫若行书访问古巴纪实诗横幅”。抗战时期,夏衍协助郭沫若开展工作。他们以救亡协会的名义创办《救亡日报》,撰写社论、时评、杂感、诗歌、战地报道等,激励全民同仇敌忾、抵御外敌,深入抗战前线和后方进行文化宣传。新中国成立后,二人继续协作,为祖国的外交和文化事业贡献力量。1960年,以全国人大常委会副委员长、中国科学院院长郭沫若为团长,文化部副部长夏衍为副团长的中国艺术友好代表团,到哈瓦那参加古巴革命胜利两周年的纪念活动。这幅作品便是郭沫若为纪念此事,写给夏衍的行书诗横福。

“夏衍的收藏质量上乘,真信度高,也因此成为鉴藏同类书画的重要参考‘标准件’。”浙江省博物馆相关负责人说。

风骨与故土

1900年,夏衍出生于浙江杭州。沈家原是当地名门望族,但夏衍幼年丧父,家道中落,母亲将其抚养长大,落魄时到了需要靠亲戚接济的地步。不过,他天资聪颖又勤勉好学,在舅父姑母的帮助下在德清县立高小读书,成绩名列前茅。毕业后迫于生计,无奈去染坊当学徒。1915年,因品学兼优由德清县公费保送进入浙江公立甲种工业学校读书。

在学校和家庭的熏陶下,青少年时期的夏衍就在心中埋下了救国救民和文学创作的种子。1919年随着新文化运动的兴起,夏衍率先投身到创办进步刊物的队伍当中。然而,夏衍即将从甲工学校毕业之时陷入困境。因参加过学生运动,他的毕业“品行”等级被定为丁(勉强合格),失去留校当教职员的资格。筹集学费读大学更是奢望。

就在夏衍心灰意冷之时,他收到了许炳堃校长要见他的消息。

他后来回忆,平时上学从严家弄步行到报国寺只要四十多分钟,但是因为对未来的迷惘和无助,那一天他走得格外慢。等到见到许校长之时,他却收获了惊喜万分的好消息——学校决定保送他去日本深造,夏衍的人生再次发生转折。

在沈翔看来,夏衍后来钟情于收藏“扬州八怪”等具有傲骨风范的文人书画,是因为与这些出身贫寒却坚守气节的艺术家“感同身受”。这些作品,映照的是他自身的生命轨迹——于困厄中自强,于磨砺中坚守。

夏衍的外孙女赵双回忆,在夏衍的房间里,郑板桥的《兰竹图》一直悬挂于醒目之处。画中兰竹清劲挺拔,不媚流俗,是他自身文人风骨与精神追求的写照。

《兰竹图》(中)记者 孙婧宜 摄

关于这幅《兰竹图》,还有一件趣事。赵双记得,她小时候去离家不远的荣宝斋,惊奇地发现墙上挂着的《兰竹图》竟与姥爷家中所藏一模一样。追问之下才得知,荣宝斋那幅是夏衍出借真品所制作的复制品。

“这些珍宝非我一己之私物”是夏衍一直崇尚的理念。步入晚年,夏衍开始考虑将自己的收藏捐献给国家。他请齐燕铭刻了一枚“仁和沈氏曾藏”的朱文印。“仁和”(杭州旧县名之一)是他的出生之地,“沈氏”是他的家族姓氏,而“曾藏”二字则表明了他“暂得于己,必归于公”的胸襟。

“他一直认为,这些东西对他来说只是过手的东西。‘这些收藏都是国家的,我只是代为收集而已’,他的理念一直如此。”沈翔坦言,除了加盖“仁和沈氏曾藏”之印,夏衍从不会在自己珍藏的书画上留下过多记号。

家属在展览中再观夏衍捐赠的藏品 记者 孙婧宜 摄

由于早年经历,夏衍一直对家乡心怀感激。“我是喝家乡的水长大的,我从来没有忘记浙江人民用智慧汗水培养、教育我的功德。”1989年岁末,夏衍将毕生苦心收藏的94件书画精品无偿捐予浙江省博物馆。杨陆建是捐赠的亲历者。据他回忆,夏衍的捐赠意愿极为强烈,“当时,在他家中,他拿出所有藏品对我们说‘你们自己挑,好的你们拿走’。”

随着年龄和阅历的增长,沈翔和赵双也愈发理解夏衍的爱好与选择。“中国的文化一直是先传承后创新。只有让这些真迹被更多人看到,才能为后来的文化工作者提供更好的创作源泉。”他们相信,把这些传世之作留给更多的人,才能真正发挥这些无价艺术遗产的价值。

据悉,“万流景仰——纪念夏衍诞辰125周年暨捐赠展”将展至12月14日。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。