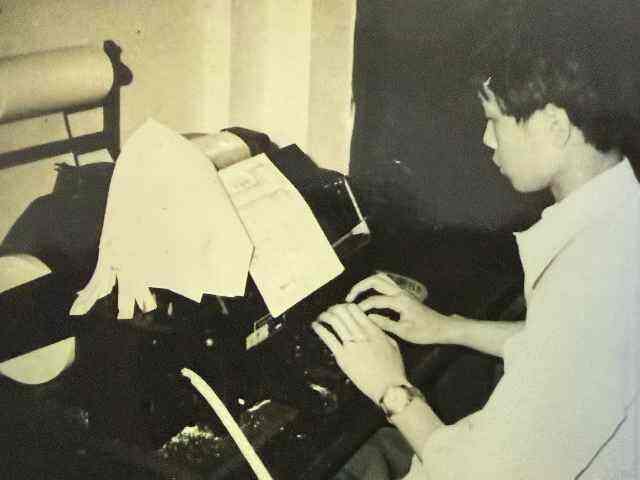

任宏在电报房内打电报。记者 陈晓驰 摄

浙江在线4月29日讯(记者 王柯宇)4月27日下午,杭州上城区惠兴路9号,中国电信杭州分公司的电报房内,60岁的任宏戴着黑框眼镜,看了一眼电报单上的收件地址,随即用键盘敲出一串数字:“0554 0079 1579”——这是“北京市”三个字的电报编码。

作为杭州最后一位专职电报员,任宏的办公桌上,还有两大摞厚厚的电报单。他没来得及仔细数,“至少有1000份。”

业务量激增,源于近日中国电信杭州分公司的一则公告:杭州地区的电报业务将于5月1日起全面停止。这意味着,届时全国仅有北京提供发电报服务。有了“截止日期”的杭州电报,一下子重回大家视线。仅4月26日,杭州电报量就达1300封,创近年新高。

“没想到临近退休,还能再回味一把电报的‘黄金时代’。”任宏感到有些意外。

三千个汉字编码存入脑海

任宏桌上有一本《标准电码本》,书已泛黄,但他很少翻阅。“一串串数字,都记在这里了。”他笑着指了指脑袋。

比起现在的成熟老到,40多年前,任宏还是新手。1981年,年少的他通过招考,成为杭州市电信局的一名电报员,要过的第一关,是啃下《标准电码本》上的汉字编码。

正是这本书,为任宏打开了一个新世界。“电报有单独的语言体系,是我之前没接触过的,一开始完全没头绪。”他表示,每个汉字对应4位数编码,编码的读音也自成一套体系,比如数字0念“洞”、1念“幺”、7念“拐”……

编码并无规律可言,想要滚瓜烂熟就得下功夫。“吃这碗饭,得有真本事,要背出3000个汉字编码才能正式上岗。”他坦言,起初自己下的是“笨功夫”,每天花至少4小时背诵、记忆,当脑海里的编码越来越多,成为一名真正的电报员就水到渠成。

任宏记得自己正式上岗的第一天,是1982年4月,同样是在惠兴路,他打下了第一个电报码。时至今日,第一封电报的具体内容已经模糊,但紧张的心情记忆犹新,“手都是抖的,一分钟只能打二十多个字。”

紧张源于责任感。当时,电报是最快捷的通讯手段。在那个5分钱可以坐几站公交的年代,一个字7分钱的电报属于“奢侈品”,普通人家只有在婚丧嫁娶、逢年过节时才舍得用一次。

“有些字绝对不能打错。”任宏加强了语气,比如接火车,如果他打错车次,对方就接不到人;电报码中,“喜”字是0823,而“丧”字是0828,一个数字之差,意思完全不同。

任宏觉得自己是幸运的,因为他经历过电报业的黄金时代。

当时电报有多火热?一组数据能回答这个问题:1985年,杭州电报业务量跃居全国省会以上城市第五位,并首次突破100万份;1988年,杭州电报鼎盛时期一年收发194.85万份电报,市电信局的电报科有300位工作人员。

个体的感受更真切。“当时我已经是熟练工,一分钟能打90个字,但还是忙不过来,每天加班两个小时起步。”在任宏的记忆里,当时的电报房总是人声鼎沸,每天上千封电报发往全国各地和国外,内容涵盖新闻、海洋、气象、银行等,还有各类民用电报。人群交谈声、键盘敲击声、老式发报机的“嘎达嘎达”声……任宏说,这些熟悉的声音,他永远都忘不了。

上世纪80年代,任宏在打电报。受访者供图

续写“电波”的故事

随着一封封电报在指尖上流转,任宏察觉到时代在悄然变化:1993年,杭州市电信局全面放开受理住宅电话安装申请;紧接着,“大哥大”、传呼机等通讯工具红极一时……电报的市场份额逐渐下滑。

1995年,任宏迎来工作中的第一次变动——他被调至营业窗口工作,“电报量下降,岗位收缩,我能理解。”

之后的日子里,任宏在电信营业岗位销售过传呼机、小灵通、手机,还安装过宽带……工作内容一直在变,但曾经熟悉的电报代码,常常涌上心头。

“看到文字,脑海里浮现的却是相应的电报代码,成了条件反射。”任宏笑称,这是他的“肌肉记忆”。在他看来,电报代码有一种特别的诗意,“2635 1558”(“杭州”两个字的电报编码)这串数字,便是他眼中对杭州的诗意表达。

中国电信杭州分公司一直保留着电报业务。2023年,随着上一任电报员退休,任宏被调回电报岗,成为杭州唯一一位专职电报员,续写“电波”的故事。

“变化很大。”任宏一一列举:以前电报员和客户面对面确认电报内容,现在电报纸上有了联系方式栏,自己只需在后台接收;以前一封电报投递前,需经过4位工作人员之手,现在变成“一肩挑”;以前大家排长队发电报,现在电报房没了往日的热闹……

随着现代通信技术的突飞猛进,日常生活中,电报早已归隐一隅。任宏记得,2023年他发出去的电报不到30封。

转折出现在去年11月。00后山东小伙王腾一在“浪花”社交账号上发布了寻找电报的视频,引发一波“回忆杀”。“没想到在5G盛行的当下,电报业务还存在。我来杭州,想看看原汁原味的邮戳电报长啥样。”他说,自己给家人和朋友拍了十几份电报。

一朵“浪花”激起层层涟漪。那段时间,很多怀着好奇心的年轻人纷纷前来拍电报,任宏每天处理的电报量有六七十封。

近日,人们在杭州武林广场电信营业厅体验发电报。记者 陈晓驰 摄

唯爱与信念永存

电报时代加速落幕的尾音,让更多人心有所感。今年4月以来,杭州武林广场电信营业厅成为大家打卡的“时光驿站”,还有不少人乘坐高铁专程赶来,仿佛一场跨越时空的集体仪式。

12月就将退休的任宏没有想到,在动动手指就能联通全球的信息时代,电报还能有这样的“高光时刻”。“最近平均每天有三四百封电报,我从早上7点就开始工作,忙不过来。”他说。

为了让电报尽快送达,中国电信杭州分公司调派了一些人手,曾经的“老搭档”再次在电报房相聚。今年52岁的曹迪斐负责帮忙封装信封。上世纪90年代,他是一名电报投递员。“以前老任打好的电报,有不少是交给我投递的。”在他眼里,任宏是一位细心的老大哥,总是叮嘱他路上注意安全,电报要准确投递,“30多年过去,他的细致没变。”

从“生死速递”到“情怀符号”,尽管电报的内容在变化,但不变的是它始终连接着人们的情感记忆。

近段时间经手的电报纸中,有一些让任宏印象深刻。比如,有人写“有急事速回微信”,这样的冷幽默让他会心一笑;有孩童用稚嫩的笔迹,一笔一划写下对妈妈的生日祝福;还有人引用了舞剧《永不消逝的电波》中的经典台词:“长河无声奔去,唯爱与信念永存……”“有些文字很日常,但落在纸上,总觉得情感会更浓烈些。”任宏说。

一周前,任宏收到了一份来自北京的电报,祝他退休快乐。“发过无数份电报,还是第一次收到别人给我的,很感动。我不能松懈,要站好最后一班岗。”他笑着说,目前积压待送的电报,任宏和同事正加班加点处理,计划在5月中旬全部发出。接下来的半年,他还要跟进电报的后续工作,他指了指桌上十多份邮件:“这些都是无人接收或者地址有误而被退回来的电报,我要重新确认。”

电报时代走向尾声,会不会感到遗憾?听到这个问题,任宏摇了摇头:“电报退出历史舞台,意味着社会发展进入新阶段,是顺应潮流。”他觉得,不管媒介如何变化,人类渴望连接的情感不会变,从这个角度来说,“电波”永不消逝。

任宏还有一个心愿——退休前给自己发一份电报,内容已经想好了,是两组数字:0375,6015。“电报码中,这两组数字表示‘再见’。”他说。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。