“20号,5位,体验采菱角。”“23号,8位。”

9月中旬,在金华市婺城区藕遇家庭农场,负责人倪海军的手机屏幕不时亮起,他的手指快速滑动,忙着确认订单。“今年农场里多了许多下水采菱角的家庭团。往年这个时段,菱角口感差了,吃的人没那么多,更别说专门来采摘了。”

这热闹景象全靠塘里的新宝贝——金华市农科院培育的“金菱一号”。作为新品种首次大规模试种基地,藕遇家庭农场不仅自己尝到了甜头,还引来了不少同行的关注:“周边种植户都跟我打听,哪里来的种子,想跟着试种。”

近日,我们来到这里,揭开“金菱一号”让农场人气暴涨、带动增收的奥秘。

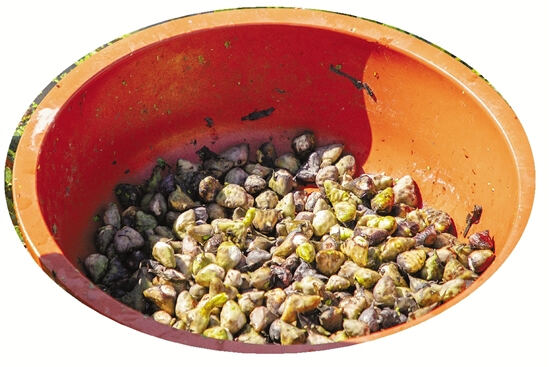

采摘到的菱角。 共享联盟·婺城 徐帆 摄

称重比较,出肉率超过六成

刚到农场,就看到金华市农科院水生蔬菜科研究人员王凌云已站在菱角塘边。此时“金菱一号”已近采摘末期,清理老化菱盘秸秆成了重中之重。“一旦让枯枝烂在水里,不仅污染水质,还给下一季种植留下隐患。”王凌云指着塘边堆放的菱盘,神情严肃。“最近,每隔几天我和同事就来一趟,盯着秸秆处理进度,确保后续管理跟上。”

这份重视的背后是13年的培育心血。早在2012年,金华市农科院水生蔬菜团队的研究人员在地方品种——“永康菱”的田间巡查时,偶然发现一株果实格外饱满、果皮特别薄的优势变异单株。为了保留住这株菱角的优良特性,研究人员用网袋将整个菱盘仔细套住,等果实成熟后,再小心收集所有种子。

“经过自交纯化,我们筛选符合目标的后代种子进行留种。”王凌云回忆。经过年复一年的培育,终于养出了单株长势健壮、果实圆润饱满,菱角短而“肚腩”肥硕的优良单株,并将之命名为“金菱一号”。今年9月3日,“金菱一号”顺利通过省农作物新品种认定委员会的现场考察,正式从“新品系”升级为“新品种”。

说起这事,王凌云满脸自豪。聊到兴头,干脆俯身探进塘里,指尖一勾,拎起一只翠绿的菱盘,摘下果子递过来。“你们看看,能发现到底好在哪吗?”

我们凑到塘边的小桌旁。“是不是要称重比一比?”我们好奇地问,他笑着点点头,将事先准备好的南湖菱、牛角菱一一交到我们手上。我们拿着不同品种的菱角仔细打量:论个头,牛角菱是最大的,外壳摸上去也特别坚硬。南湖菱和“金菱一号”的个头相差不大。但后者的肚子明显更加圆润一些,就像挺个“啤酒肚”。

我们小心翼翼地将“金菱一号”放在秤盘上。显示屏上的数字稳稳停在“14克”。“再称一称肉!”王凌云在一旁提醒。于是,我们捏住菱角两端,用指甲往菱壳的中间轻轻一掐,雪白的菱肉便完整脱出。“8.8 克!”倪海军盯着屏幕第一个报出克数。

“出肉率是63%。”我们掏出手机,算了算,并记录下来。随后登场的是南湖菱,我们随机抽取的单果重10克,剥壳后果肉却只有5克重,出肉率是50%。最后登场的是“大高个”牛角菱。虽然单果重达20克,可外壳厚实得很,我们费了不少劲才剥开,上秤一称,果肉只有7克,算下来出肉率只有35%。

下塘采摘,抬脚要费好大劲

超高出肉率,契合了当下的市场需求。“现在流行净菜,像板栗、马蹄这些食材,剥好的净品特别受顾客欢迎。”王凌云说,“金菱一号”出肉率高,加工成净肉后损耗少,自然在市场上更受青睐。

科研人员常年扎根田间、反复培育新品种,就是想通过优化品种特性,帮助种植户提高产量、增加收益,让田间劳作有更多回报,也让消费者吃到更优质、更实在的农产品。

一旁的倪海军也忍不住接话:“它的产量真的很高!”语气里满是认可。“往年种普通菱角,亩产最多七八百公斤,换成‘金菱一号’后,亩产稳稳能达到1000公斤甚至更多。不仅如此,从7月中旬能一直采到9月底,口感一直都是清甜脆嫩。”

说到收益时,倪海军更是笑得合不拢嘴:“按照现在鲜菱角最低的市场价每公斤14元算,一亩地收入至少1.4万元。”

正说着,倪海军的电话响起:“刚有3桌顾客定了菱角,我得赶紧叫人采一批新鲜的。”我们一听,也按捺不住跃跃欲试的心情,提出一同下塘采摘。他爽快答应,转身让采摘工找来几套下水裤。

记者(左)跟着采摘工人陈樟贤在菱角塘采摘菱角。 共享联盟·婺城 徐帆 摄

我们接过下水裤往身上套,厚重的布料刚裹住双腿,一股闷热感就直往上涌。穿上配套的鞋子下到池塘后,我们发现因为鞋子尺码偏大,走起来不停打滑。可既然下来了只能硬着头皮往前走。我们学着采摘工人的样子,把浮在水面的菱盘轻轻翻过来,将藏在叶片下的菱角轻轻摘下。

动作并不复杂,但我们的速度却远远跟不上。没走两步,双脚就深深陷进软软的烂泥里,每抬一次脚都要费好大劲。这时我们看见身边76岁的采摘工人陈樟贤走得又稳又快,翻菱盘、摘菱角的动作一气呵成,没一会儿,身旁的菱角桶就装了大半。反观我们,20分钟过去,菱角没摘几个,额头上的汗珠却顺着脸颊不停往下淌。

“之所以把藕遇家庭农场作为试种点,就是看中这里的水位。”王凌云见我们手忙脚乱的样子,在塘边笑着说,“像永康、金东等地,菱角多种在水田里,水位只有一二十厘米,工人只能跪在田里采,膝盖磨得疼不说,还得弯腰低头,又累又慢。还有些地方习惯把菱角种在鱼塘里,水位太深,采收时得划船进去,摘完还要往船上运,效率也低。”

他指着我们腰间的水位线,继续说:“你们看这里,今年,我们特意将水位控制到成人腰部,伸手就能碰到菱盘,采摘起来省劲儿多了,工作效率也高了不少。”

菱鳅套养,每亩收益超两万

体验完采摘的辛苦,我们慢慢上岸,看到王凌云的同事正蹲在塘边,手把手教农场工人处理菱盘秸秆。有人将老化的菱盘码得整整齐齐;有人铺开塑料薄膜盖住菱堆,另一个人拿着小喷壶,仔细往上面喷微生物发酵剂,白色的雾状药剂落在菱盘上,还带着淡淡的草木味。

“这样会让菱盘自然腐熟,后续当有机肥循环使用,一点不浪费。”王凌云走到我们身边,指着那堆菱盘说。我们看到,这些菱壳边缘已经开始泛软,隐约能闻到潮湿的腐烂味。

不仅如此,为了让一亩塘产出更多效益,金华市农科院还在推广“菱角+泥鳅”“菱角+螺蛳”等生态套养模式。

为了让我们更好地观察,王凌云领着大家走到塘边,拨开浮叶,水里偶尔闪过一些细小黑影。“菱角老化后,叶片就会自然掉落,在塘里形成丰富的腐殖质,这些东西正好是泥鳅、螺蛳的天然饵料,根本不用额外添饲料。”他说,这种套养模式既不影响菱角生长,还能给种植户再增加一份额外收入。“就拿泥鳅来说,一亩地能收100公斤,加上菱角的钱,每亩收益能突破2万元。”

看着我们满脸好奇的样子,王凌云笑着指了指菱角塘四周扎在水里的笼子:“你们可以拉出来看看。”我们立刻挽起袖子,两人合力将一只笼往上提,笼网刚露出水面,就看到几条泥鳅在里面欢快地扭动。

聊起下一步的发展方向,王凌云提议我们绕着农场转一转。走着走着,他突然指向远方大片的睡莲和荷花,眼里满是期待:“以后想把研学加进来,让孩子们来这儿不仅能认菱角、荷花,还能在套养区体验放笼捕泥鳅。”说着,他蹲下身,轻轻摘下一片带着水珠的睡莲叶递过来,阳光下,水珠滚来滚去,格外透亮。“这样一来,孩子们既能发现水生植物的妙处,也能慢慢理解整个水生生态系统的门道。”

如今,永康、武义等地的多个种植基地都来农场积极对接,希望引进“金菱一号”。我们也期待这种优质农产品越来越多,助力乡村振兴。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。