浙江在线10月9日讯(记者 张蓉 潘璐)不久前,在2000多公里外的四川阿坝州艺体中学,68岁的郑惠芬重返讲台,给90多位高一学生上了特殊的一课,主题是《语文与生活》。

“希望学生们能喜欢上语文,希望我能发出一点光,像荧光那样的光也是好的。”在宁波中学执教30多年后,这位退休13年的语文教师奔赴四川,重拾教鞭,成为一名银龄教师。

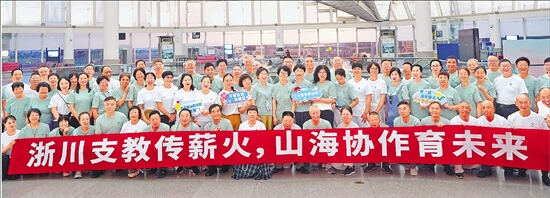

这个新学期,和郑惠芬一同从浙江前往四川的退休教师共120位。带着师者情怀,他们共同报名参加由浙江省教育厅、四川省教育厅、浙江省驻川工作组启动的“常青藤”计划,分赴四川40多个县(市、区),开展课堂教学、听课评课、专题讲座等教育教学活动,开启新阶段的教师生活。

“常青”教育心,“藤”蔓浙川情,“常青藤”计划是浙江首次由政府组织的、跨省域的银龄教师行动。

自2018年起,教育部联合多部门启动“银龄讲学计划”,招募优秀退休教师到农村义务教育学校讲学,近年来,这一计划逐步从中西部农村和边远地区延伸向全国。

作为先行探索的省份之一,浙江鼓励优秀退休教师参与各级各类教育工作,指导青年教师发展成长,带动提升受援学校教育教学和管理水平。从2020年至今,约4000名银龄教师在浙江各地学校重执教鞭,浙江也有不少退休教师奔赴全国各地,为当地教育贡献自己的力量。

前往四川凉山州雷波县的四位浙江退休教师。

老教师走进新课堂

在飞机上颠簸3小时后,又坐了4个多小时的客车,郑惠芬终于抵达四川阿坝州艺体中学。

对于四川,郑惠芬并不陌生。参加“常青藤”计划前,她是宁波忻元华银龄教师支教团的一员。自2024年起,她已前往凉山州3次。

凉山州喜德中学应届毕业生马海伍支上过郑惠芬的作文课,对她印象深刻。“郑老师会逐字逐句批改作文,既指出不足,也帮我寻找更多例子和论据,让我更好地理解。”马海伍支说,在郑惠芬的细心指导下,自己的作文成绩提升很大,“她教给我的不只是作文,还有仔细认真的态度,对我的影响很深。”

5年前,从岱山县初级中学校长的岗位上退休后,邱雅报名参加舟山市“银龄讲学计划”,重新站在离岛农村学校——大衢中学的讲台上。“我对离岛教育比较有感情,大衢中学也缺少英语学科的骨干教师,就响应舟山市教育局的号召,去更需要我的地方。”

晕船呕吐、海上风浪大、整晚睡不着觉、大风大雾造成的经常性停航让邱雅和家人时常分隔两岛……她一边克服这些问题,一边思考如何因材施教、展开教学。

邱雅接手的初二班级里,全班36名学生在英语测试中能达到优秀的寥寥无几。“大衢中学大多数学生来自农村,基础参差不齐。”邱雅打定主意,“要做的第一步是让学生喜欢上英语课。”

为此,她一边根据不同学生的学习状态重新设计教学方案,一边利用休息时间辅导基础薄弱的学生,常在学校从早上6时许待到晚上9时。

“晚自习期间碰到什么英语问题,邱老师总会耐心地答疑解惑。” 今年刚考入东沙中学的张榆轩说,自己的进步和邱老师的付出密不可分。她记得,有堂课上讲到戏剧相关的单词,邱老师即兴唱了一段京剧,课堂气氛一下子变得活跃起来,也让同学们牢牢地记住了知识点。

渐渐地,学生喜欢上英语课,还养成了自觉进行英语早读和记录错题集的习惯。班里三分之二的学生都有了较大进步,这让邱雅充满干劲。

在舟山市南海实验学校长峙校区,从内蒙古远道而来的银龄教师朱锁霞也给学生带来不小的变化。

一场别开生面的“小数的初步认识”课,让教室里洋溢着欢声笑语。老师没有站在讲台上讲课,而是几个小脑袋凑在图纸前,图上是10个一角钱硬币、被均分成10个长方形,小朋友叽叽喳喳地讨论着如何表示出十分之三。

“数学课变得有趣了,大家都很活跃,没人再打瞌睡。”读四年级的王奕涵说,朱锁霞的数学课上总能出现各种有趣的活动,让他逐渐喜欢上了数学。

对于银龄教师的教学能力,舟山学生家长张华(化名)一度担心“外地教师能不能教好”,不过后来改观了,“我去听过家长开放课,老教师和年轻教师讲下来的感觉确实不一样,知识点讲得很仔细。”

这是57岁的高级教师朱锁霞来到舟山的第二年。“退休不退岗”的生活充实而新鲜,她一边发挥余热,一边也在全新的环境里提升自我。

浙江年轻教师的教学方式让朱锁霞觉得挺“超前”,有趣的动画和视频穿插在PPT里,很吸引小朋友,“视野更宽了,也收获了新的教学方法和经验,我觉得很有意思。”

跨代合作的智慧激活

3次前往四川凉山州,郑惠芬留下3本记得满满当当的听课记录本。

凉山州越西中学的年轻教师何阿呷直言,正是郑惠芬的指导,让自己深刻理解“让学生学会运用知识比传授知识更重要”。

2024年10月,23岁的何阿呷刚入职一年,听说有从浙江来的语文教师,她主动向郑惠芬拜师结对。

一堂讲解《老人与海》的语文课结束后,郑惠芬让何阿呷思考“如何在对名著的讲述中体现时代性”。何阿呷说:“她建议我要把课堂交给学生,让学生在提问和质疑中获得共鸣。”

“老人把鱼骨架拖回来,值不值得?”经过点拨,第二天,何阿呷就组织全班学生展开一场辩论。她惊喜地发现,那些平时不发言的学生也活跃起来,能够清晰表达自己的观点,还涌现出几位辩论的好苗子。

何阿呷说,现在自己在遇到教学困惑时仍会向郑惠芬请教,也在借鉴她的教学模式,有意识地在课堂中设计各种互动活动。

在舟山市南海实验学校长峙校区,34岁的数学教师严傲阳直观感受到银龄教师给教研组带来的切实改变,“这是我第二次教三年级学生,有时把握不好教学方法,就会向朱老师请教。她会主动告诉我们每个单元的起始课要注意什么。”

严傲阳说,学校中段数学教学组的老师大多是“90后”,教学经验较少,在集体备课会上,更熟悉教材的朱锁霞常会带头提出教学意见,提升了整个教学组的备课水平。

在课堂教学之外,家校沟通也是教育的重要工作。严傲阳常听见朱锁霞在办公室里打电话和家长沟通,“她给我们做了榜样示范,要想提升孩子的学习,家校合力是很重要的环节。”

“我做过班主任,也是一个母亲,和家长沟通的时候会尽量站在家长的角度。”朱锁霞说,年轻老师也会向自己询问和家长沟通的技巧。

银龄教师计划不仅为退休教师提供了展现价值的舞台,激活了跨代合作的智慧,更推动了教育均衡发展。

在海岛聚集的舟山,学校布点散、规模小,一度难以引进优秀教师。2019年,通过实施银龄教师计划,12位优秀退休教师从全国各地走进舟山的中小学,其中5位是省特级教师。舟山市教育局局长陈海波说,“银龄讲学计划”为解决海岛学校优质师资紧缺问题提供了有益的尝试。

浙江的优秀退休教师也走向高原山区。今年,郑惠芬在内的120名退休教师将在四川执教一年,还有80多名退休教师将在四川开展一年“柔性支教”,深度参与教学教研工作。

这个新学年,四川阿坝州艺体中学刚从中职学校转型为普通高中,郑惠芬在此收了一位新徒弟,“希望能更多地帮助年轻教师适应教学岗位”。

请输参加“常青藤”计划的银龄教师在萧山国际机场合影。 图片均由受访者提供

招进来更要留得住用得好

不过,这份跨越山海的奔赴,也正面临一些现实挑战。

翻看浙江各地的银龄教师招募计划,不难发现各地的招募要求差别不小。在一些城区学校,招募计划要求为特级教师或获得过区级以上相关荣誉;而在一些乡村、海岛学校,仅要求为高级教师。招募要求的差别折射出银龄教师供需匹配的结构性矛盾,发达地区优秀的退休教师集聚,而偏远地区吸引力不足。

同时,银龄教师的聘用合同大多一年一签,一些家长对银龄教师的高流动性心存隐忧。得知教儿子一年级数学的银龄教师没有续约,要换新的银龄教师时,张华禁不住心生顾虑:“孩子和老师之间需要适应时间,任课教师频繁更换,影响比较大。”

由于身兼数职,教学任务重,一些银龄教师用于指导青年教师的时间和精力也随之减少,原本希冀他们发挥的“传帮带”作用,效果有限。“我们更像‘救火队员’。”从江西来到浙江某高中的银龄教师陈志宏坦言,“教学压力大,和年轻教师间的专门交流比较少。”

银龄教师如何“留得住”“用得好”,成为亟待解决的问题。

在浙江省乡村教育研究中心副主任刘佳看来,明晰银龄教师的定位是提质优化的第一步,“部分学校看到了银龄教师为乡村学校教育‘输血’的价值,容易将银龄教师仅当作顶岗教师对待,其实这些经验丰富的老教师有重要的带教‘造血’价值,可以帮助青年教师成长。”刘佳建议,应明确规定银龄教师的工作任务,在完成基本教学工作量的基础上,确保银龄教师有足够时间通过听课评课,开设公开课、研讨课、专题讲座等活动指导青年教师,并规范指导过程与标准。同时,建立相应的评价和考核机制,激发银龄教师的工作热情。

“相对于优秀退休教师资源丰富的发达地区,在教育资源薄弱、师资力量年轻化的海岛和乡村学校,尤其需要经验丰富的银龄教师。”刘佳认为,这要求相关部门对于海岛和乡村学校招募的银龄教师给予更多政策、补贴保障等方面的倾斜,按服务地区实施差异化补贴。

信息差也是乡村和海岛学校难以招募优秀银龄教师的一个原因。为解决信息不对称的问题,今年,浙江省教育厅首次统一汇集各地对银龄教师的招募需求,并统一发布招募计划。

为破除信息壁垒,刘佳建议在全省构建退休教师人力资源储备库,根据退休教师的个人情况建立清单,鼓励学校、科研院所等录入并分享退休人员的信息以及志愿服务意向。

人招来了,如何留得住?在刘佳看来,激励措施不可或缺,需要通过物质保障与精神激励的协同共振,建设长效机制。

目前,浙江一些地方也在探索,杭州创新“时间银行”机制,支教时长可兑换养老护理等服务;宁波“银龄积分制”将600小时支教服务兑换为优先入住养老社区资格,实现“以教换养”。

省教育厅教师处负责人说,浙江招募银龄教师,除了缓解部分中小学优秀教师总量不足和教师学科结构性矛盾,更重要的是发挥优秀退休教师的经验优势和教学优势,起到辐射引领作用,从而提升教育教学水平和育人管理能力。

未来,浙江将针对银龄教师的规范管理、考核方式、生活保障等适时出台相关指导意见,完善工作机制,激励优秀退休教师更好地发挥作用,实现育人情怀和教育需求的双向奔赴。

记者手记

老当益壮 老有所为

奋斗了一辈子,为什么在本该享清福的年纪,他们却退而不休,选择重返讲台?

朱锁霞老师执教30多年,退休时刻到来时,她发觉自己“不习惯闲着”。郑惠芬老师也有相似的感受,“恰巧有能力、有时间、有精力,还想在校园里发挥余热。”

应聘浙江的银龄教师,朱锁霞还藏着一重“私心”——在内蒙古生活了大半辈子,她好奇南方的教学方法有何不同。她很想与这里的老师多交流、受启发。

银龄教师重拾教鞭,不仅是响应现实需求,对教育事业的深情回馈,也是自我价值的实现。他们带着“老有所为”的信念,奔赴远方,而远方也给了他们想要的“回馈”。

重返校园后,郑惠芬感觉“即便退休了,但人生仍未止步向前”。而家长们一句句“你一定要留下来”,让朱锁霞充满价值感。

当银龄教师离开熟悉的生活环境奔赴陌生之地,当地如何“留得住”、“用得好”值得深思。

留人还需“留心”,要在各个层面给予银龄教师充分的关爱,实现“感情留人”。远道而来的他们,是否住得舒适,吃得可口?打针配药是否方便?用人学校都应提前考虑周全、妥帖安排。

银龄教师大多对教育事业热情不减,要让他们在当地学校有更多的存在感、获得感、价值感,实现“事业留人”。增加银龄教师和在职教师间的互动交流活动,细化考核机制,对带动青年教师成长的银龄教师进行奖励等,都是可行的方向。

待遇留人也是关键。综合考虑市场薪酬水平、人才紧缺程度等因素,各地可制定专项支持政策,安排专项资金加大投入和补助力度,增强岗位吸引力,对特别优秀的银龄教师实行“一事一议”制度。

激活“银发人才红利”不止于银龄教师,“老有所为”还有广阔舞台。今年4月,省老龄委印发《关于深入开展新时代“银龄行动”的实施方案》,广泛组织动员教育、科技、农业、文化、卫生健康、体育等领域的老年知识分子参加“银龄行动”,为有需求的地区、单位等提供“银龄”智力支持。

老当益壮是心态、是状态,也是年轻态。在浙江各地,有越来越多的退休老人正奔赴下一场山海。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。