“徜徉自然之境——大师们的艺绘人生与博物情怀”画展现场。 记者 徐文迪 摄

圣贤孔子鸟 (水彩和丙烯 曾孝濂 2000)

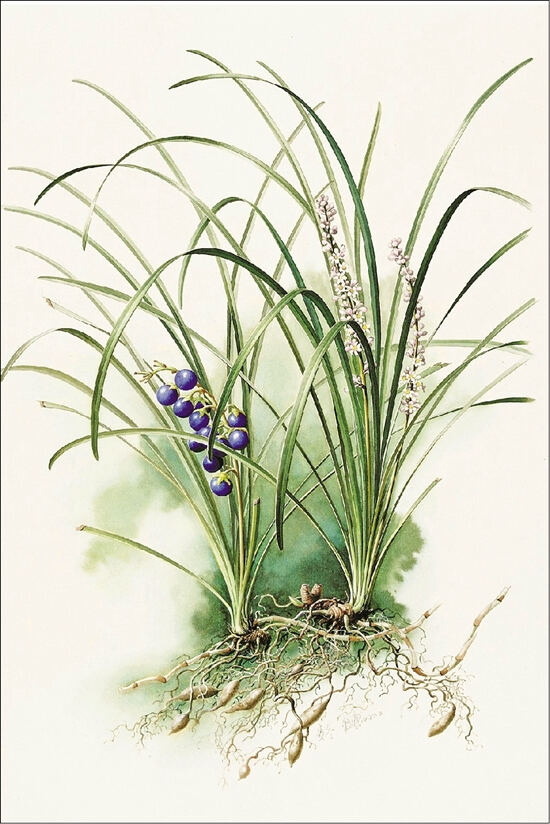

麦冬 (水彩 曾孝濂 1997)

猫屿 (水彩 杨恩生 1991)

浙江在线10月24日讯(记者 李娇俨)科学和艺术,取径殊途,又境界相通。在二者的交汇处,我们找到了一种非常具象的表现形式——博物画。

博物画是一种以自然万物为描摹对象,通过写实绘画手法准确、客观地再现其外部形态和内在本质特征的艺术形式。在当代中国博物及生态绘画领域,曾孝濂与杨恩生是堪称大师级的人物。他们的博物画里,每一处都丝丝入扣、纤毫毕现,仿佛会呼吸一般。

目前,一场名为“徜徉自然之境——大师们的艺绘人生与博物情怀”的画展正在浙江自然博物院杭州馆展出,展期至11月30日。这场画展以140余件展品展示了曾孝濂与杨恩生多年博物画创作的成就,也书写着中国科学绘画、博物绘画的探索轨迹。

勾勒

热情地讴歌自然

与普通植物绘画不同的是,博物画既要求精准反映植株各种器官的形态特征,同时又要求与艺术融为一体,兼具科学性和艺术美。

“生物绘画的特征之一,就是它绝对不是冷漠再现(描绘对象),而是要热情地讴歌自然。”曾孝濂说。

作为博物绘画大师,曾孝濂将大部分精力奉献于《中国植物志》插图工作,还为国家邮政局设计了《杜鹃花》《杉树》《苏铁》等多款邮票。

在此次画展中,博物画《麦冬》很有特色——两棵植株的上部是纤细的叶片,下部是小巧的块根,中部正好有一花一果,符合麦冬在花期后程花果同时存在的特点。植物画通常重点描绘花朵,而《麦冬》,则难得地画出了根、茎、叶、花、果全貌。

这是为什么?原来,麦冬看似平平无奇,却很早就被古人认识和利用,其块根是一味常用中药材。《山海经》中描述的植物“祝馀”,其原型就是麦冬。它也被记载在《神农本草经》中。

另一幅《望天树》则好似在为中国最高树种“立传”:树干高耸入云,阳光仿佛透过枝叶洒向仰望的观众。

现实中,望天树的高度可达60至100米,胸径可达2米,是中国科学院西双版纳热带植物园中最有特色的物种之一。

望天树的发现也有一段动人的故事。在五十多年前,国际植物学界曾流行一种“论调”,认为中国没有真正的热带雨林,理由是中国南方森林中始终未发现由龙脑香科植物组成的优势种群。

为回应这一观点,中国植物学界迅速组织起科考队伍,深入南方湿热地区,开展植物群落野外调查工作。经过多年搜寻,1975年,昆明植物研究所研究人员裴盛基和李延辉在西双版纳雨林中,首次发现了成片的野生龙脑香科植物。不久后,广西的科研人员也在当地发现了被称为“擎天树”的植物。经鉴定,两地发现的竟是同一物种!最终,研究人员以“望天树协作组”的名义联合发表了《云南发现稀有珍贵树种——望天树》一文,确定其中文学名为“望天树”。

自此,国际植物学界普遍承认中国存在热带雨林。而曾深藏于西南边陲雨林中的望天树,也终于走出秘境,以高大壮美的身影惊艳世界。

许多博物画家都在作品中,呈现出他们初遇新奇物种时的场景,曾孝濂也不例外。二十世纪六十年代,国务院组织了研究对抗恶性疟疾的“5·23”项目,曾孝濂负责其中的绘图工作,深入中越、中老、中缅边境的林区实地写生。一次在雨林中写生时,他突然听见粗粝的巨大叫声,伴随着翅膀拍打、撞击枝叶的声响。抬头一看,竟是一只黑色大鸟,惊得他出了一身冷汗。后来,他便将这只黑鸟——冠斑犀鸟,绘于笔下。

冠斑犀鸟是一种大型攀禽,在我国主要分布于云南,是国家一级重点保护野生动物,雌性与雄性的区别主要在头部。曾孝濂特意选取了雌鸟筑巢产卵时,头部探出巢洞的时刻,生动展现出冠斑犀鸟的形态与独特的繁殖习性。

这些细致入微的描绘,不仅是对自然的忠实记录,更是对生命的深切礼赞。曾孝濂引用近代植物分类学奠基人、瑞典人卡尔·冯·林奈的话说:“人类不是大自然的主宰,也不是清高的旁观者,更不是只赚不赔的生意人,我们应当是其间的一个分子。”

叠彩

复原生命的色谱

博物画大师们的画笔,不仅勾勒当下的自然灵韵,更铺展时间的经纬,让那些湮没于地层深处的远古生灵,在艺术作品中重获呼吸与形骸。

1999年,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员侯连海邀请曾孝濂为《中国古鸟类图鉴》上册绘制插图。该书是国家自然科学基金重点项目“辽西热河生物群研究”及中科院创新工程成果,计划在2000年第五届国际古鸟类会议召开之前出版。时间紧迫,曾孝濂便力荐台湾水彩画家、生态艺术家杨恩生一同参与绘图工作。在短短两个月内,他们“极限赶稿”,共同完成了16种中生代古鸟类生态复原图。已知最早的鸟类印板石始祖鸟、最古老的鹤形目秧鸡科鸟类李氏皖水鸡……这些曾在地球上存在过,如今以化石形态留存的生命,一一在他们笔下“复活”。

眼尖的观展者,会发现本次画展上有两幅复原图,虽然都描绘了圣贤孔子鸟,却有着明显的差异。

圣贤孔子鸟的化石发现于中国辽宁省北票市上园镇四合屯。它是除德国始祖鸟外,世界上已知最早、最原始的鸟类,更是热河生物群中第一个在全球范围内引起广泛关注的中生代鸟类化石。它的学名取自我国古代思想家孔子,而“圣贤”呼应历代封建帝王对孔子的尊称。科学家希望借此命名,体现学术敬意。

2000年,曾孝濂根据当时的研究成果,绘制了一幅圣贤孔子鸟复原图。这幅画作也在2004年荣获“全国科学漫画、连环画、插画大展”金奖。而随着人类对圣贤孔子鸟化石研究的深入,这幅作品却显得“过时”了。2024年,杨恩生依据最新研究成果,再次创作了圣贤孔子鸟复原图,呈现出更接近真实的古生物外貌。这幅画中的圣贤孔子鸟头颅圆润、眼廓深邃、双翼舒展、羽轴清晰可辨,其飞羽末端晕染着墨色,仿佛仍映照着远古天光的澄澈。

两幅圣贤孔子鸟复原图的创作时间相隔24年,在其尾形和翅形的描绘上呈现出明显的变化。这种形态差异,折射出人类对古生物认知的探索与进步。

实际上,绘制古生物极具挑战性。每一笔落于纸上,都仿佛是在未知之境中漫长跋涉。画家们必须在科学的严谨与艺术的想象之间不断权衡,为断简的生命寻求瑰丽的圆满。

杨恩生向记者透露,为了准确再现一只远古鸟,他常常需要向鸟类学博士反复请教,以确定这种古生物与现代鸟类在形态和习性上的对应关系。“我们要判断这只鸟是在森林活动,还是在平原上栖息。如果它生活在平原上,爪子的张开角度很可能超过120度,这样的形态更适合在开阔地带行走。”

这种能够根据习性推断外观特征的技能,源自杨恩生长年在野外对动物的观察与拍摄。他对拍摄火冠戴菊的那天记忆犹新。火冠戴菊是一种体型娇小的鸣禽,雄鸟头顶有一道橙红色的顶冠纹,兴奋时会“炸毛”,如同竖起一个火红的羽冠。一个飘着毛毛雨的春日清晨,在海拔3416米的山上,尽管冻得瑟瑟发抖,杨恩生仍然坚持蹲守,终于捕捉到动人的一幕:一对火冠戴菊“爸妈”叼着食物,冒雨赶回巢中喂食雏鸟。后来,他用水彩将其诠释为全新的艺术作品——高饱和的红、黄、蓝色交织,使整幅画面仿佛大自然的调色盘,激发着人类对自然之美的无尽想象与探索。

泼墨

色彩斑斓的诗意世界

博物画家的画作,既有对物种特征的细致刻画,也有对生态保护的深刻思考。

1992年,杨恩生带队进入海拔5700米的雪域极地,最终抵达长江源头岗加曲巴冰川,创作了名为《长江源区冈加曲巴》的水彩作品,让世界看到了长江源头冰川的雄浑面貌。

《白颊黑雁飞越修道院》是一幅描绘白颊黑雁迁徙的画作。这种鸟在北极苔原的悬崖上繁殖,迁徙路线十分漫长,需要从欧洲横向跨越大西洋飞到北美洲。“2002年1月中旬,我在西非塞内加尔的鸟类国家公园考察黑冠鹤时,与一位法国摄影师共进午餐。他向我展示了透过飞机舷窗拍下的与候鸟同飞的画面,令我十分震惊。”杨恩生回忆这幅画的灵感来源时说。

“徜徉自然之境——大师们的艺绘人生与博物情怀”画展的策展人王思宇告诉记者:“优秀的博物画,能够准确呈现物种与物种、物种与环境之间生动而复杂的关系。”

回溯历史,博物绘画在中国有着悠久的传统。例如五代宫廷画家黄筌的《写生珍禽图》,对二十余种动物刻画精准,艺术表现力丰富。又如清代蒋廷锡的《塞外花卉图》,记录了他在塞外实地观察所得的66种野生花卉,通过墨色浓淡变化与勾描技法,将独立花卉组合成长卷形式,兼具写实性与艺术性。

哲学教授刘华杰认为,这一传统深植于“格物致知”的哲学思想,即通过穷究事物的原理以获得真知。在这一思想的影响下,中国古代博物画一方面向着实用性强、服务于医药学的本草插图传统发展;另一方面则走向艺术性高、审美价值卓越的花鸟画传统。

现代的中国博物画,则多服务于自然科学研究等领域,其代表人物为冯澄如。新中国成立以后,历经半个多世纪陆续出版的《中国植物志》和《中国动物志》,汇集了众多画家的数万幅作品,逐渐形成了独具中国特色的生物科学绘画风格。

而曾孝濂与杨恩生虽来自不同的专业背景,但作品都着力刻画生物自然天性、关注物种与环境之间的密切联系,有着强烈的个人风格和直击心灵的美感。前者从科学制图的精确性走向艺术的自由表达,后者则将纯熟的水彩技法融入科普创作,注重生态主题的创作。

如今,“博物画”这一概念更凝聚起广泛的爱好者群体,将以往分散的科学插图、生态艺术等领域的创作者与欣赏者团结在一起,为这份对自然之美的热爱找到了共同归属。通过博物画,我们将看到一个广袤无垠、色彩斑斓的诗意世界。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。