11月1日是杭州天目里第三届咖啡节的第二天,摩肩接踵的年轻人,咖啡的香气,伴着空气中时不时飘过的桂花香。

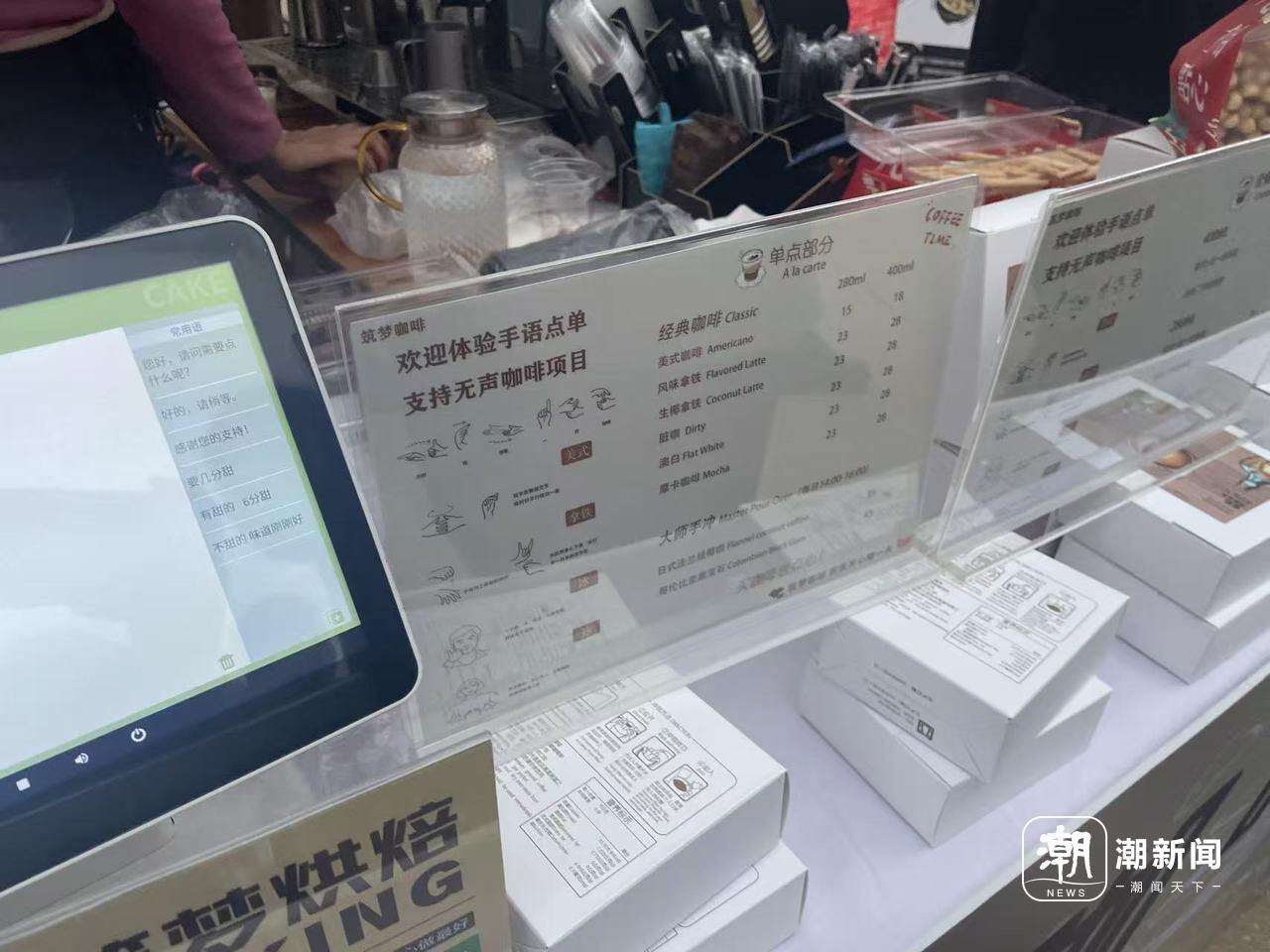

作为古荡街道打造“家门口的文艺市集”的重要举措,本次咖啡节汇聚了成都、上海、南京等地的“排队王”品牌及海外首次亮相杭州的精品门店,一半以上品牌为杭州首秀。潮新闻记者注意到,其中入口一家咖啡馆的摊位前常常排起长队。那么多选择中,为何“啡”它不可?因为这是一家无声咖啡馆,每一杯咖啡都是由听障咖啡师用心制作的。杭州人用善意力挺这些身残志坚的年轻人,“不着急,我们可以等。”

记者 章卉 摄

因为主办方的照顾,筑梦咖啡的摊位号是1号,就在咖啡节的入口处,并不难找。浙江省残疾人福利基金会的展板前,有人停下了脚步。

记者 章卉 摄

穿着蓝色短袖T恤的陈成辉(简称小辉)忙前忙后,同伴邓紫薇则几乎一刻不停地在做咖啡。两人偶尔会用手语交流几句。

记者 章卉 摄

这里不说欢迎光临,不要求扫二维码加微信,他们通过一杯杯无声咖啡、一次次手语对话联结彼此。有年轻人等待的间隙,对着展板上的教程,现学手语,为女友点一杯她最爱的咖啡。

记者 章卉 摄

下午4点左右,筑梦咖啡的摊位前的队伍拍得很长,手脚麻利的黄依婷都忙晕了,再三和客人确认点的单对不对。

她是筑梦烘焙的志愿者,会手语。中午看人不多,黄依婷回家吃饭,没吃完就接到了小辉的电话,“快来帮忙,队伍越来越长了,手语点单来不及。”

排队的客人们很耐心,不催单,还会帮朋友代买点麻薯,多刷点销量。

队伍外,还有几位志愿者的身影。

晓默是一名独立策展人,在杭州创业,有时间还会做公益艺术阅读。一次偶然的机会,她去了残疾人之家,从此开始关注残障人士。

晓默帮小辉他们介绍咖啡。记者 章卉 摄

“我们公司平时有喝下午茶的习惯。我提议点筑梦咖啡的,哪里都能点,不如买他们的。我们公司其实离马塍路挺远的,每次点一两百块的单,找人闪送过来,就是想力所能及地支持他们。遇到有艺术家布展,我也会建议他们把茶歇用的点心都交给筑梦。”晓默告诉潮新闻记者,今天为了支持筑梦咖啡馆,她从城北新天地赶到天目里,路很远,心很暖。

摊位前时常有家长带着孩子的亲子组合。妈妈们看见展板,会指着“送你一朵小红花”给孩子讲这些哥哥姐姐的故事。

晓默非常赞赏这些家长的言传身教,“妈妈的爱会传给小朋友。孩子们通过帮助别人,会获得很大的能量。”

挂着相机的她叫覃小红,是一名正在杭州实习的大学生。这么多好喝好玩的咖啡摊,唯独扎在一号展位,是因为她想要在这抓取素材,完成她的毕业作品,一部聚焦残疾人创业的纪录片。

有客人喝了咖啡,意犹未尽,会问“平时怎么找你们?”

小辉就会拿出手机,认真地翻出定位,告诉客人,我们的筑梦咖啡开在西湖区马塍路1号,欢迎下次光临。

受访者供图

小辉告诉潮新闻记者,来自金华浦江县,36岁了,今年是他的本命年。

小辉小时候因一次发烧打针用药过量听力受损,逐渐失聪。但他并未因此向命运低头,先后到金华市启圣学校(今金华市特殊教育学校)和浙江特殊教育职业学院求学,2012年从职校烹饪(面点)专业毕业后,留在杭州。

在浙江省残疾人福利基金会支持下,陈成辉和他的团队共同经营着筑梦咖啡馆。

与其他店铺不同,他店里的员工清一色都是听障人士,生活在无声的世界里,却用自己的双手挣出了生活的自信和乐趣。他们自带光芒,温暖着每个与小店邂逅的客人,真诚的笑容也透露着对自身价值的肯定和对美好未来的希冀。

黄依婷 摄

记者问他,参加这样的户外咖啡节,和平日里经营咖啡馆差别大吗?

小辉说,“不一样的。平时很平均。这里的流量是有波动的。昨天第一天还好,今天人比较多,冰美式、拿铁点的都蛮多的,卖了2000多元,差不多100多杯。明天还有一天。”

下午5点半,邓紫薇下班,套上黑色绒外套回店里去,小辉喊住她,用手语交代“明天牛奶、咖啡豆要多带一点来”。潮新闻记者赶忙请小姑娘多留五分钟,做个简短的采访。

记者用手机写下问题“今天做的咖啡是不是比平时多很多?”小邓揉揉手,用力点头。

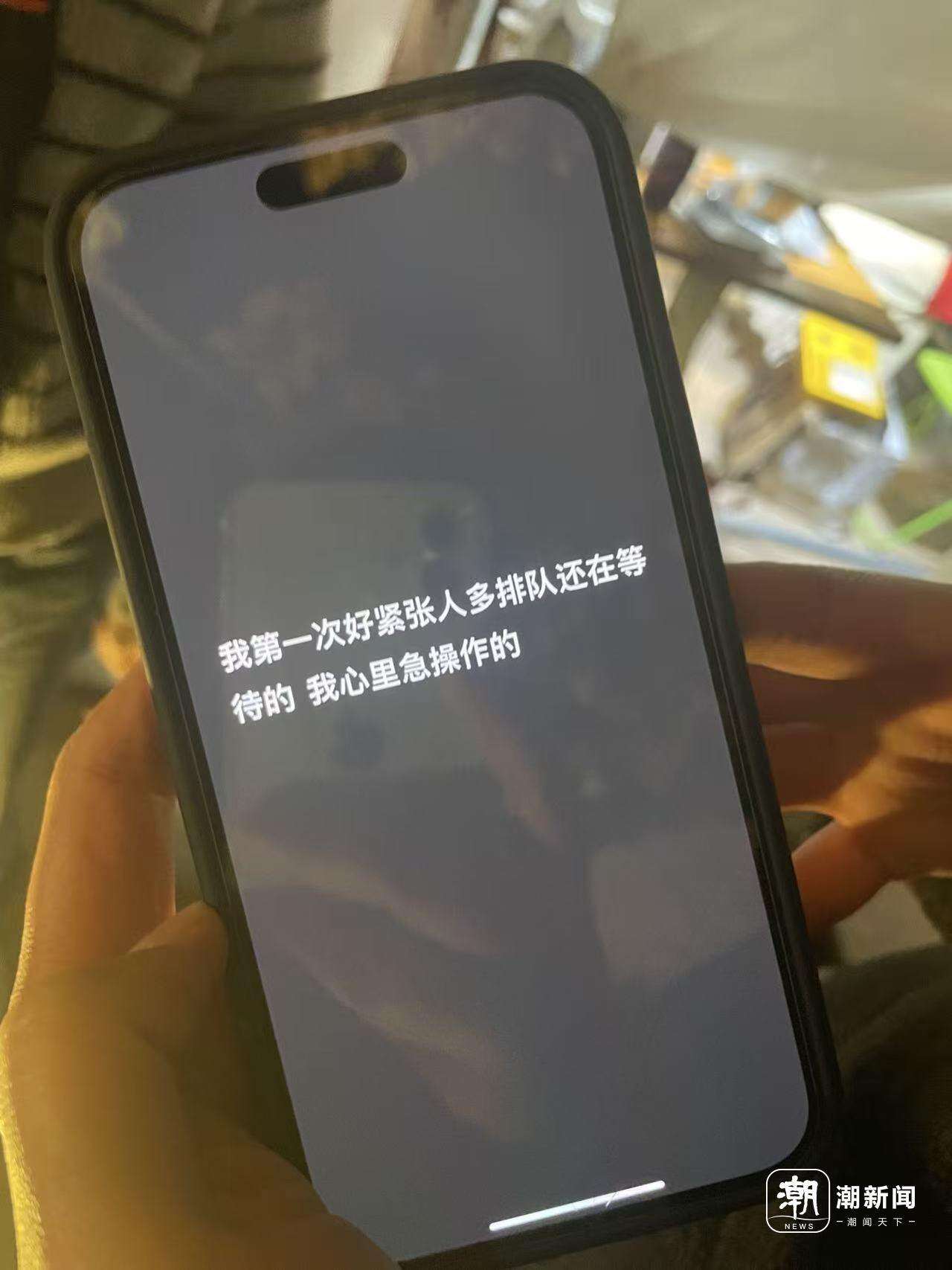

旋即,她摸出手机告诉记者,“我第一次。好紧张。人多,排队还在等待的。我心里急……”

下班时用手机写下自己的感受。记者 章卉 摄

潮新闻记者注意到,有小部分客人在这里点单,是因为入口,想端了咖啡慢慢逛,大多数客人选择这家是看到展板,出于善意愿意停留,用行动支持他们。

爱如潮水,第三届天目里咖啡节现场最“安静”的角落,收获了最大的善意。小辉笑着说,没有想到过会来这么多人。今天忙,走不开。明天如果有时间,不忙的时候会去其他摊位学习,必须要学习。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。