上周六下午,2025中国自然教育大会分会场的“植物科普与自然教育创新实践论坛”特别活动在杭州植物园举行,两位自然教育大咖为前来的自然迷们献上了两堂精彩的博物讲座。

寻觅植物的荒野传奇

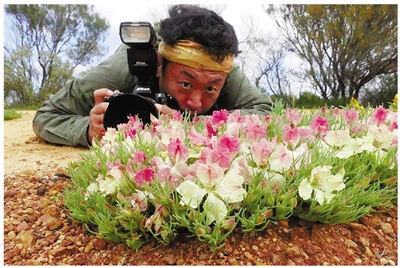

知名科普作家、北京师范大学植物学硕士天冬老师上个月刚去了一趟西澳大利亚州。这次,我们跟着天冬的脚步来了一次虚拟的西澳植物探索之旅,在天冬专业风趣的讲解中,第一次见到了远在南半球的奇特植物。

澳大利亚的袋鼠世界闻名,但知道当地植物“袋鼠爪”的人就不多了,它是西澳大利亚州的“州花”,因为花朵长得像小爪子,受到当地人的喜欢,红绿袋鼠爪、长药袋鼠爪……当地人会种各种袋鼠爪,长满房前屋后。

滨海相思树有鲨鱼牙齿一般的叶子,当地人把它们种在院子外来防袋鼠;花环彩鸾花能自动长成一个花环状,至今没人知道是为什么;黑仔树一年只长几厘米,野外大火都烧不死它……西澳的植物很有个性,充满了原始大地的蛮荒气质。

天冬老师说,植物没有动物那么吸引人,原因在于不会动,其实仔细观察,植物是隐秘而聪明的物种。比如旅程中遇见的花柱草属植物,它们的花蕊会“打人”,当昆虫停到花蕊上,花蕊就会反向抽打,像鞭子一样,这个动作能帮它完成传粉,同时赶走昆虫。在野生兰花中,有些品种会模拟雌蜂的形态,吸引雄蜂过来“抱抱”。槌唇兰是位“欺骗高手”,它用特化的花瓣假冒雌蜂,引来雄蜂帮忙传粉。

西澳大利亚州地广人稀,也会面临外来物种入侵的问题。哪些算是入侵物种?说出来可能很好笑,马蹄莲、勿忘我、天竺葵,这些花店里的常见品种,也是养花人喜欢的品种,在西澳大利亚州成了不受欢迎的植物。天冬老师介绍,一方面这些植物确实会带来当地物种的变化,另一方面,当地人的本土情结比较重,对本地物种比较推崇,自家的小花园里必须种上当地品种。

天冬老师说,植物寻访之旅,找不到想找的植物是常态,但是很喜欢这种寻觅有所得、无所得的状态,与当地人交流、感受当地的生态环境,珍惜每一次相遇,或许才是旅途的意义。

菌物是美食也可能是毒物

浙江大学生命科学学院食药用菌研究所的林文飞老师,是国内菌物学权威专家,他是大型纪录片《菌物王国》的总策划兼学术指导。他介绍,菌物是地球三大物种之一,是平衡地球生态的重要组成部分,菌物是一种“神秘的自然能量”,它能够化腐朽为神奇,也可以让万物复归于尘土。

中国古代已经开始研究和食用菌物,不少“仙草”比如灵芝、桑黄、虫草、茯苓等,都是菌物。考古研究也证实,8000多年前古人已经使用灵芝,在河姆渡文化、马桥文化、良渚文化中都有发现。

“不过人们有个误区,灵芝的生命并没有万年千年,其实它只有一年的生命周期。”林文飞说。

除了灵芝,桑黄、虫草、茯苓、金针菇、猴头菇等,都对改善人体健康有一定帮助,可以提高人体免疫力、改善睡眠、帮助肠胃消化、促进智力发育等,这些已经被科学证实。得益于技术发展,现在均实现了灵芝、虫草等名贵品种的人工养殖。

人们对菌物的熟悉程度,第一来自菌物的美味,第二来自菌物的毒性。讲完了各种美味的、对人体健康有益的菌物,林文飞老师专门给大家讲了如何认识、鉴别有毒蘑菇。

“很多人说辨别这个容易,颜色鲜艳的蘑菇都有毒,不要去采就好了。”林文飞老师说,“错了,颜色鲜艳的蘑菇致幻的效果厉害,但不会要你命,真正要命的蘑菇,白色第一,灰色第二,再是黄色。”浙江常见的毒蘑菇灰花纹鹅膏、裂皮鹅膏、欧氏鹅膏等,都是白色和灰色的。

很多人童年都玩过“超级马力”的电脑游戏,里面的马里奥吃了一朵红白相间的蘑菇后“咕咕”变大,林老师介绍,这种红白菇就是一种厉害的毒蘑菇“毒蝇鹅膏”,人们常把它捣碎拌上食物用来毒杀苍蝇,因此被命名为“毒蝇”,人食用后15分钟就会进入幻觉状态,看到的东西变得很大,使人产生惊骇恐惧的心理。“见手青”也是常见的致幻蘑菇,严重的会导致死亡。

林文飞老师提醒大家,如果在野外采食蘑菇,千万要记得拍照或留存蘑菇,万一中毒可以判断中毒类型,让患者得到及时救治,当然最好还是不要采集野蘑菇食用。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。