“珊瑚礁可以看作是一个象征,它用最直观的方式告诉世界——气候行动的力度,决定未来的海洋长什么样。”日前,身在巴西贝伦第30届联合国气候变化大会(COP30)现场的中国科学院外籍院士、瑞典皇家科学院院士、气候学家陈德亮告诉潮新闻记者。

今年10月,由23个国家87个机构160名科学家联合发布的《全球临界点报告》明确指出,世界达到第一个气候临界点。随着全球变暖突破1.5℃的临界阈值,世界正迅速逼近一系列灾难性临界点,其中温水珊瑚礁大规模死亡已成为首个显著标志。

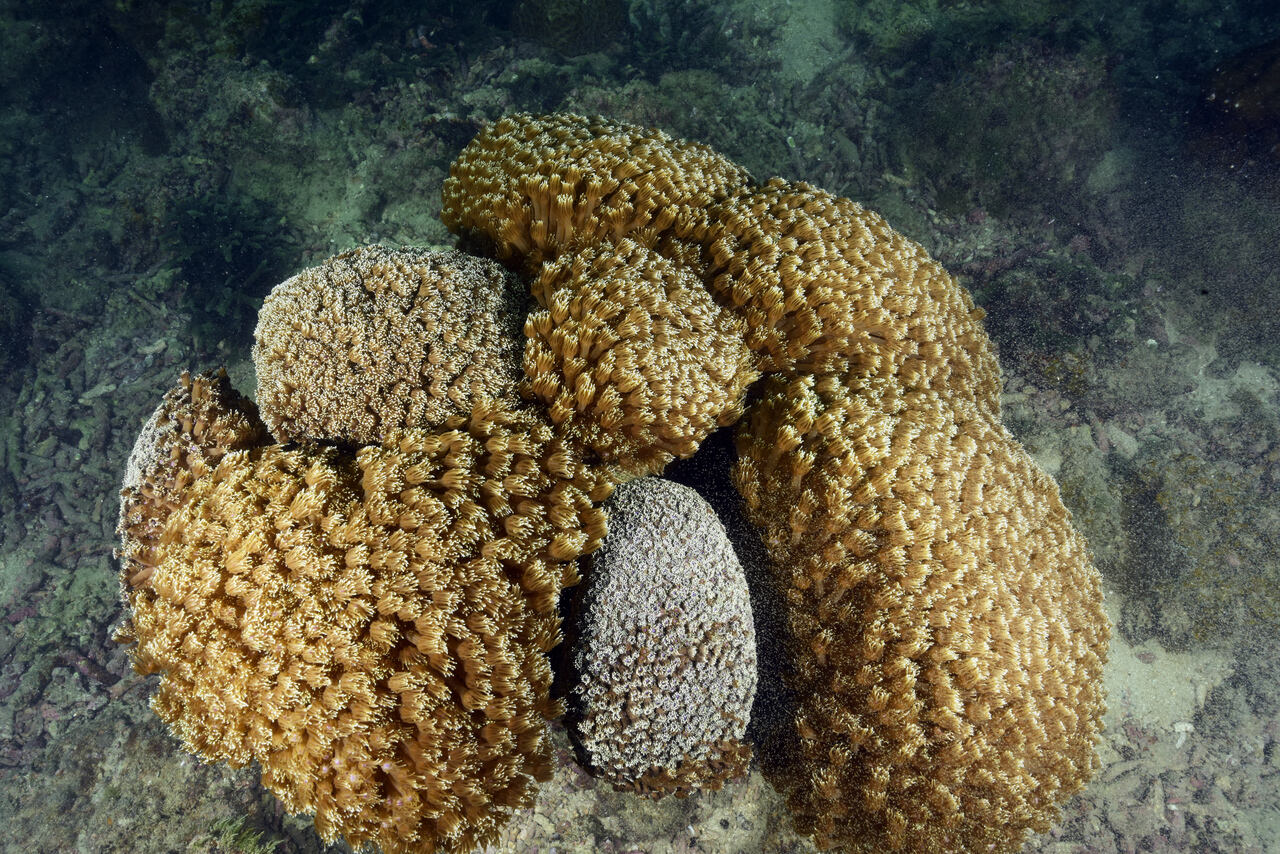

中国科学院海南热带海洋生物实验站内培育的珊瑚。记者 吴馥梅 摄

珊瑚礁,被称为“海洋的生命引擎”,也有“海洋中的热带雨林”之名,是地球上生物多样性最丰富的生态系统之一。虽然它只覆盖全球海洋不到1%的面积,但却支撑着25%的海洋生物物种。

面对首个气候临界点,1.5℃的临界阈值,不只是一个冰冷数字,更是全球生态系统的生死线。当珊瑚礁死亡成为倒下的第一块多米诺骨牌,紧随其后或已在上演的,还有冰川退化、雨林崩溃、沙漠异变……对我们生活的这颗蓝色星球来说,一切已刻不容缓。

三亚蜈支洲岛区域的珊瑚苗圃。受访者供图

“生命引擎”正在熄火——

全球84%珊瑚白化,上世纪50年代至今珊瑚礁减半

阳光穿透海面投射出斑驳光影,一株株珊瑚呈现粉红、淡黄、浅蓝、翠绿等色泽。礁石旁,小丑鱼来回穿梭,龙虾躲在缝中窥探……这是广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区内,平静海面之下的一片秘境——珊瑚礁生态系统。

珊瑚,是海洋中一类古老的动物,由无数微小珊瑚虫组成,也有“海石花”之称。借助与体内共生虫黄藻形成的光合作用体系,它可高效将太阳能转化为生物能,为自身生命活动供能。

广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区的珊瑚。受访者供图

珊瑚礁的形成,则是一个聚沙成塔、集虫成礁的漫长过程。作为珊瑚礁的“核心工程师”,珊瑚虫可通过一系列生化反应,分泌出独特的碳酸钙骨骼包裹在虫体周围,并不断生长形成礁体架构。一座直径十多米的小型珊瑚礁,需要近百年乃至更久的时间才能完成。

在深邃的海洋中,珊瑚礁可以为无数海洋生物提供栖息地、食物和庇护所,也像一道道“天然海堤”,能帮助减少海浪、台风对海岸线的侵蚀。

柱形角孔珊瑚。受访者供图

“正因如此,与没有造礁能力的软珊瑚相比,造礁珊瑚(硬珊瑚)更具生态学价值。目前,中国共记录造礁石珊瑚445种,均被列为国家二级保护动物。”广东徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局副局长陈粤超介绍。

不过,珊瑚对温度非常敏感,极易受到全球变暖的影响——一旦水温过高,珊瑚会吐出其共生的虫黄藻而呈现白色,即“珊瑚白化”。白化的珊瑚并未死亡,而是处于濒危状态,如果水温回落到适合温度,珊瑚可重新恢复。

“以前到处都能看到珊瑚,水深不到膝盖的地方就有,尤其是退潮的时候,现在岸边基本不怎么看到了。”土生土长的徐闻角尾乡人、57岁的保护区管理局巡护队队长林启勋感慨道。

白化后的珊瑚。图源央视新闻

据央视新闻客户端今年4月报道,“国际珊瑚礁倡议”组织当地时间23日表示,全球84%的珊瑚出现白化现象。这是1998年以来第四次全球大规模珊瑚白化,也是有记录以来最严重的一次。

“这意味着‘生命引擎’已经开始熄火,整个海洋生态系统的稳定性正在被动摇。”陈德亮表示,过去几十年,因为气温升高、过度捕捞、陆源污染等压力,全球珊瑚礁呈现快速退化,可以说是“直线下滑”。从20世纪50年代至今,全世界珊瑚礁大概少了一半。

根据全球珊瑚礁监测网络(GCRMN)评估,仅2009至2018年,全球硬珊瑚覆盖量就减少了14%——这个数字比整个澳大利亚现有的珊瑚礁总量还要多。

细角孔珊瑚。受访者供图

最新发布的《全球临界点报告》指出,全球热带珊瑚礁已突破1.2℃的热耐受临界值,正越过生存临界点。“这并不意味着所有珊瑚马上消失,而是说在目前的升温水平下,珊瑚礁受到的热应激与酸化已经频繁到使其难以大尺度恢复到过去的健康状态,系统整体从‘可恢复的波动’滑向‘长期衰退’的轨道。”陈德亮强调,当前全球珊瑚礁状态的确已经非常接近一条“生死线”。

“目前仍有一些珊瑚物种表现出较强耐受性,能够在超出临界点的环境中存活。虽然珊瑚礁不一定面临‘团灭’,但未来的珊瑚礁生态系统很可能转变为生物多样性降低、生态服务功能减弱的系统。”中国科学院南海海洋研究所研究员、珊瑚礁保护专家黄晖表示。

佳丽鹿角珊瑚。受访者供图

各方努力却杯水车薪——

海底“种”珊瑚,修复速度远比不上退化

面对全球珊瑚大规模退化的趋势,各方也一直在努力。从加强海洋保护区建设到推进生态修复,再到加大科普力度等等。在这些举措中,海底修复珊瑚是尤为重要的一环。

背上氧气瓶潜入海底,用锤子将钉子打进礁石,再把珊瑚幼苗固定在礁石和钉子上……从2002年第一次下海,到组建科研团队遍访海域,作为我国第一位在海底进行珊瑚修复的女科学家,黄晖将自己的工作形容为“种”珊瑚——“就像在海底植树造林”。

中国科学院南海海洋研究所科研人员在海底“种”珊瑚。受访者供图

目前,全球的造礁珊瑚集中分布于印度-太平洋区系和大西洋-加勒比海区系。在我国,珊瑚主要分布在南海(东沙群岛、西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛),台湾岛和海南岛附近海域,以及华南大陆沿岸。其中,南海海域和海南岛,是黄晖团队的“主战场”。

在三亚的中国科学院海南热带海洋生物实验站内,摆着数个珊瑚培育缸,里面培育着黄晖团队搜集的上百种造礁珊瑚,这是海底修复珊瑚的“种子库”。

中国科学院海南热带海洋生物实验站内的珊瑚培育缸。记者 吴馥梅 摄

整个修复过程尤为漫长。“确定修复海域后,先进行环境监测,然后选出最合适底播移植的珊瑚种类进行扩繁培育。”黄晖团队成员、中国科学院南海海洋研究所副研究员刘骋跃介绍,所谓扩繁,就是截取四五厘米左右的珊瑚枝,在适宜的野外环境下进行培育,更高效获得适宜底播的珊瑚。

将珊瑚移植到海床上后,一株株珊瑚长成簇,再连成片,珊瑚自然死亡后留下碳酸钙骨骼,新的珊瑚不断在旧珊瑚上繁衍、生长、沉积,形成珊瑚礁、珊瑚岛……“以鹿角属珊瑚为例,环境适宜的情况下,从5厘米培育至10厘米,大概需要6个月。”刘骋跃说。

中国科学院南海海洋研究所科研人员在搬运珊瑚幼苗。受访者供图

自20世纪末以来,中国科学院南海海洋研究所团队已在海南省沿岸以及西沙、南沙等海域种植了30万株以上的珊瑚,修复退化珊瑚礁的面积超过了30万平方米。

甚至,普通公众也加入了“种珊瑚大军”。在三亚蜈支洲岛旅游区,游客在潜水过程中,能亲手在海底种下一株珊瑚。“这是一个很好的传递‘保护珊瑚就是保护海洋’理念的机会。大家都觉得很自豪,有的游客隔一段时间还特意打电话来,问自己种的珊瑚现在长得怎么样了。”三亚市蜈支洲岛旅游区海洋部负责人王丰国说。

三亚蜈支洲岛区域,人工鱼礁上附着的新生珊瑚。受访者供图

尽管如此,这些努力在整体退化趋势面前却显得“杯水车薪”。“在气候变化大背景下,修复速度远跟不上由环境干扰引发的退化速度,珊瑚礁整体衰退的趋势尚未得到扭转。修复保护并不是根本解决方案,节能减排才是。”黄晖强调。

生态培育缸内的珊瑚和鱼类。记者 吴馥梅 摄

地球发出清晰信号——

如果不改变排放轨迹,未来将在更多临界点上“买单”

《全球临界点报告》称,温水珊瑚礁大规模死亡,意味着人类已进入一个全新的“气候现实”,即地球多个关键系统的稳定性正面临前所未有的威胁。

在今年的联合国气候变化大会上,多国科学家都将目光投向了珊瑚礁。陈德亮告诉记者,虽然其不是一个单独议题,但海洋气候行动、海洋保护区、气候适应等许多重要讨论都离不开它。小岛屿国家声音强烈,强调珊瑚礁对国家生存至关重要,不仅关乎渔业、旅游业、海岸防护,更关系到文化和国家命运。发达国家则更多谈到资金和技术支持,比如支持海洋保护区建设、发展珊瑚修复工程、加强海洋热浪监测等。

三亚蜈支洲岛区域,修复前的珊瑚退化区域。受访者供图

“科学界的看法非常一致,珊瑚礁的危机告诉我们,1.5℃不是一个数字,而是生态系统能不能活下去的生死线。”陈德亮说。

的确,当全球首个气候临界点触发,珊瑚礁被认为是最脆弱反应也最快的一块“多米诺骨牌”。与此同时,世界上最大的岛屿——格陵兰岛正以每年2厘米的速度向西北方向漂移,世界上最大的沙漠——非洲的撒哈拉沙漠,正准备迎接可能高达75%的降雨激增。这些看似割裂的现象,实际是气候变化的连锁反应。

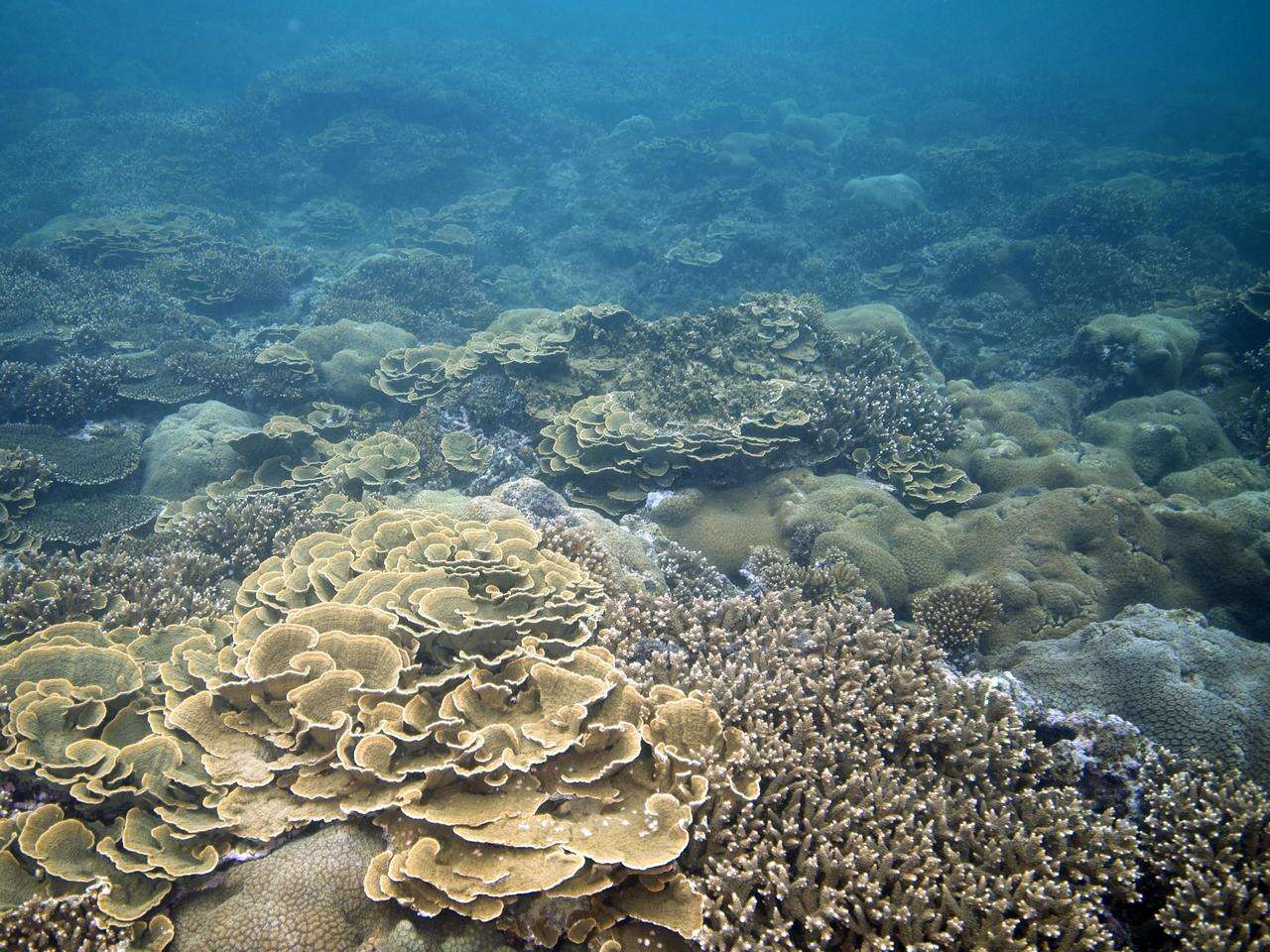

健康的珊瑚礁。受访者供图

“所谓‘气候临界点’,是指当气候系统某个关键组成部分被推到一个阈值之后,即使外部强迫不再增加,系统也可能沿着一条全新的轨迹演化,出现难以逆转、规模巨大的变化。”陈德亮表示,从全球视角看,气候风险不是线性的,而是“突然加速”的。珊瑚礁的崩溃表明,当升温接近1.5℃时,某些生态系统会出现“非线性损失”——过去几十年逐渐累积的风险,可能在几年之内集中爆发。

“也就是说,其他临界点可能正在排队等候。如果我们在第一个临界点面前无动于衷,就等于在为后续一系列连锁反应埋下伏笔。”陈德亮说。

珊瑚礁修复区域三年内变化。中国科学院南海海洋研究所供图

他认为,全球层面,必须尽快实现温室气体排放的快速、深度下降,加速能源系统向零碳转型并采取措施从大气中移除二氧化碳,这是减缓珊瑚礁和海洋危机的根本措施。区域层面,要通过建立海洋保护区、遏制破坏性捕捞、保护关键栖息地等措施,提高珊瑚礁的“体质”和恢复力。科学层面,则需要更高分辨率的海洋和气候观测与模拟,更精细地监测和预警海洋热浪和珊瑚白化事件。

“珊瑚礁危机,看似发生在遥远的热带海底,实质上是地球气候系统向人类发出的一个清晰信号:如果我们不在当下改变排放轨迹,未来将不得不在更多临界点上被动‘买单’。”陈德亮表示。

十字牡丹珊瑚。受访者供图

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。