所谓浙学,宽泛地说,即创发于浙江的学术传统,以其思想原创性强、历史影响广泛、地域特色鲜明著称,并彰显于更广阔的中国学术传统之中。浙学成型于南宋时期,前后绵延千年,强调“经世致用”。不同历史时期的浙学,无不作用于当时的现实政治与社会思潮,并发挥着重要的学术影响。明代的刘宗周及其所创立的蕺山学派即为其中的代表之一。

践行“慎独之学”,彰显经世情怀

尽管刘宗周并不是一位严格意义上的政治家,而且身处乱世,其仁政理想、王道事业无从实现,但他忠于职守,屡屡建言疏谏,提出救世济时的真知灼见,展现了一代名臣风范。

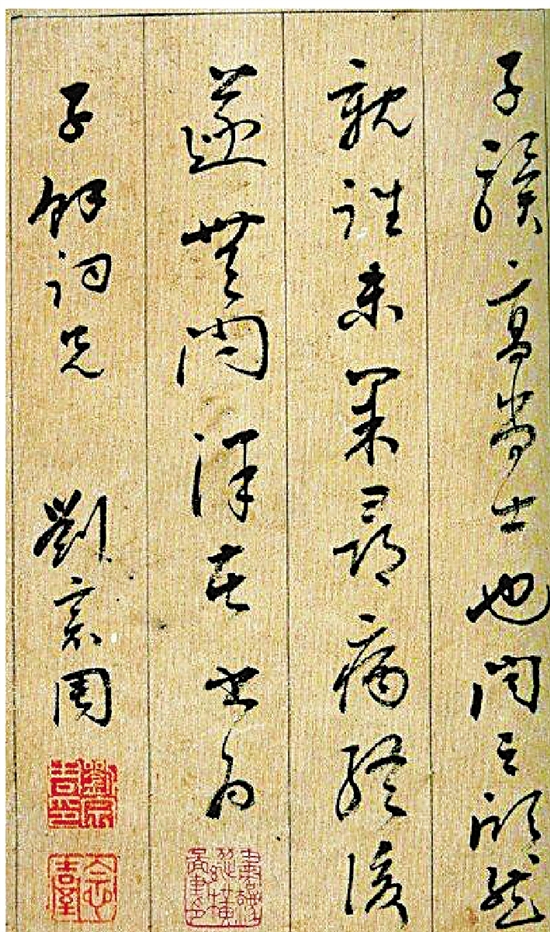

刘宗周为官不足七年,却三遭革职(1625、1636、1642)。不仅被天启、崇祯两位皇帝视为迂阔,而且那些趋势时臣多认为他太不识时务,但这些评价丝毫不掩其清正品行。对此,即使晚明政治黑暗,对他亦不得不褒奖有加。如天启四年(1624)的一份诰命制词称:“不因人热,惟适所安。素食布袍,三月不知肉味;敝车羸马,廿年犹是书生。”

刘氏的志节品行同样获得后世敬仰。康熙间曾任江宁巡抚的汤斌,在《蕺山先生文录序》中写道:“(刘宗周)平生于寂寞凝一中,发其聪明智虑。通籍四十年,敝帷穿榻,萧然布素。其立朝也,秉义据经,难进易退,自曹郎以至总宪,前后章疏数十上,大约志在振肃纪纲,敦崇廉节,重仁义而薄刑名,更欲申明祖制,寺人不得典兵预政,廷杖、诏狱悉当报罢。宁人见为迂阔,而不敢贬道以从时;宁与执政相龃龉,而不敢容默以阿世。其慎独之学,以之自修者如是,以告君者如是,以之勉寮友、诲门弟子者如是。”而牟宗三在其名著《从陆象山到刘蕺山》序文则写道,“夫宋明儒学要是先秦儒家之嫡系,中国文化生命之纲脉。随时表而出之,是学问,亦是生命。自刘蕺山绝食而死后,此学随明亡而亦亡。自此以后入清,中国之民族生命与文化生命遭受重大之曲折,因而遂陷于劫运。”

以读书为志业,终成一代学宗

刘宗周26岁时,即师事理学名家许孚远(1535-1604),以居敬存养为修身求仁之道。他一生推重读书明道,相信“读书是儒者之业”,曾先后撰有两篇《读书说》,或以示学者,或以为家训。届知天命之年,则完全转向以“慎独为学问第一义”,阐释《中庸》慎独立人极之学。至其晚年,更是推尊《大学》诚意知本之教,结合《大学》《中庸》,撰写他一生最具原创性的名著《人谱》,力究成圣成人之境,最终建构出一个博大精深的学术思想体系。

刘氏学术敏锐,一生坚持讲学,站在当时学术讲论的制高点,充分把握当时以东林书院、首善书院为风向标的思想旨趣,有所取舍,更有所批判,最终形成“专主诚意”“专用慎独”的学术见地。其为学为教,精进不已,以孔门求仁之道为归宗。“孔、孟以后,集诸儒之大成,无粹于此。”

晚明时期,主流思潮出于两大阵营,其一是王阳明开创的姚江之学,其二是以矫正阳明心学为旨的东林之学。刘宗周对两者有自己的独特见解:一是“姚江之后流于佛、老”,二是“东林之后渐入申、韩”。因此,立言阐教,必须扫除当时思潮中“情识而肆”“玄虚而荡”的姚江后学之流弊,同时也不得不充分关注“以清议格正天下”的东林学风之余绪。

鉴于阳明后学流弊杂生,渐以趋归释道而不觉其非,必将侵蚀儒家圣学尊生崇圣的精神。对此,刘宗周曾尖锐地指出:“今天下争言良知矣,及其弊也,猖狂者参之以情识,而一是皆良;超杰者荡之以玄虚,而夷良于贼,亦用知者之过也。”所以在《人谱》自序中,刘氏提醒学人:“道不远人,人之为道而远人,不可以为道。今之言道者,高之或沦于虚无,以为语性而非性也;卑之或出于功利,以为语命而非命也。非性非命,非人也,则皆远人以为道也。”以“醇儒”自许的刘宗周,决意不杂佛道而准于儒家圣学,创作“证人之谱”,掌握教化世道人心的话语主导权。基于“正心之所以为心”,而“证人之所以为人”,担当挽救时弊、重整道德理性的重任,就成为其不二选择。

因此,刘氏推崇历代相传的经史典籍,更善于加以解读。他将崇经重史用于指点本真心性,把儒家心性义理之学落实到人伦日用常行的历史事件中,以此来检讨人之历史发展的进程,进而开启了“经史相融、亦经亦史”的务实学风。

求真务实,“惟其人而不惟其言”

中国传统讲学活动,始于孔子。修德与讲学,是孔子对天下士子的两大寄望。对己而言,讲学是研穷义理、以求真知;对人而言,讲学是身体力行、讲授圣学。明代最具影响力的儒学派系是阳明学派。阳明学之所以能够迅速传播,得益于讲会这一民间讲学组织。正德、嘉靖年间的阳明讲会,作为地方士人定期的学术交游活动,在性质上与文人结社相近,与传统书院教学不尽相同。明代前期的文人结社,主要出于文人兴趣的结合,既无党同伐异之见,更不论及国事。到了明代后期,文人结社开始涉及派别之争、门户之见,成为不同思潮主张的结合体。在这些文人社团中,却甚少以读书、谈经或读史为社名的团体。隆庆至万历初年,张居正秉政当国,一度禁止士子组织民间讲学活动。万历后期,不仅以阳明后学为主导的讲学活动复振于世,而且其他类型的结社活动亦渐趋活跃。

思想学术流变总是相伴于社会、政治的发展变化。如何立于时代思想的制高点而裨益于世人,应成为追求学问之道的价值关怀。任何思想学说之“新”与“旧”,总是相对而论。如正德年间的阳明心学之“新论”,至刘宗周时代业已成为“越中之旧说”。对此,刘氏高足黄宗羲评论说:“山阴(即刘宗周)慎独宗旨,暴白于天下,不为越中之旧说所乱者,先生有摧陷廓清之功焉。”刘宗周所摧之陷,乃针对当时儒门淡泊而佛教宗风炽盛之陷,而其所廓之清则在于复归儒门圣学本源之清。摧陷廓清,即正本清源,这是刘宗周开创蕺山书院的讲学宗旨,同时也是其追随者形成蕺山学派的学术旨趣。

所以,梁启超在《中国近三百年学术史》中指出,“王学在万历、天启间,几已与禅宗打成一片。东林领袖顾泾阳(宪成)、高景逸(攀龙)提倡格物,以救空谈之弊,自是第一次修正。刘蕺山(宗周)晚出,提倡慎独,以救放纵之弊,自是第二次修正。明清嬗代之际,王门下唯蕺山一派独盛,学风已渐趋健实。”

“学风健实”,既指刘宗周及其所开创的蕺山学派追求稳健而务实的学术品格,同时也昭示出明末清初浙学开始转向“开物成务”的经世实学。明代思想曾被视“无根的一代”,所谓“无根”,究其实,乃是无儒家经史之根、无立足时代人心的救世济世之根。之所以“无根”,因其思想中并不突出“古”与“圣”的权威性。古则以三代为高,圣则以周孔为尊。复古当力究诸经,尊圣应效法诸经。为扭转晚明学术思潮中王学末流的异端化、禅学化的非主流反正统倾向,一部分学人转向尊经、崇圣、复古与现实经世密切结合的学术取向,蕴积着在尊古崇圣中注重经世实学的思想能量。这正是蕺山学派从宋明儒家的传统心性之学转向经世实学的学术意义。

总之,从浙江思想学术史上看,刘宗周实际开创了明末清初浙江最具影响力的学术流派——蕺山学派,堪称为一代浙学宗师。在重修的绍兴蕺山书院门墙上,至今仍书写着“浙学渊源”四个大字。刘宗周思想在19世纪时对于日本的思想变迁也产生过相当的影响。蕺山为人之忠义人格,与为学之慎独风范,应成为中华民族文化精神忧时忧世忧民的忧患意识的一种象征。

【作者:陈永革 省社科院哲学所所长、研究员】

刘宗周(1578—1645)是明代儒学大家。他一生讲学20余年,在浙江绍兴城北蕺山讲学就达15年,世称“蕺山先生”,倡设证人社及证人书院,从游者不下数百人。著有《刘子全书》行世,最终开创蕺山学派,成为明代浙学中与王阳明开创的姚江学派并列的两大学派。

刘宗周的学术地位颇受时人推崇。作为明末最后一位儒学大家,刘宗周与东林党巨擘高攀龙(1562—1626)并称“明季二大儒”。在后世的学术评价中,他同样受到推崇。如国学大师钱穆称刘宗周为“理学(尤其是心学)的殿军”,唐君毅视其为宋明儒学“最后的大师”,杜维明则称其为“中国17世纪最具原创性的思想家之一”。这些肯定性的学术论断,足以标明刘宗周的思想成就及其历史地位。

蕺山论学,规模宏大,体广而义深。其崇经重史的为学取向,必然把心性义理之学落实到人伦日用常行的生活事件中,从而把儒家经旨的价值意义融汇于通过历史事件具体展现的人心秩序中,把圣学道统通过经史一体的统观方式加以呈现。这无疑对清初“浙学”的经世务实有着导向性的启迪意义。

【相关阅读】

一代廉吏刘宗周

刘宗周既是明朝最后一位儒学大家,也是一位廉洁自律的政治家。他曾在明崇祯朝及南明弘光朝两度出任都察院左都御史。从政期间,他始终保持慎独自律、恪尽职守、廉洁奉公、不畏权势。那么,刘宗周是如何在日常生活与政事实践中,来养成并落实自己的廉政思想呢?可从下列几个方面来看。

克俭于家。勤俭节约是中华民族世代相传的优良传统,而俭以助廉、俭以养廉更是儒家士大夫奉行的重要官箴。刘宗周曾尊奉大禹为躬行“勤俭”的典范:“大禹只是克艰,口口说苦说艰,其一生得力,在‘勤俭’二字,所谓‘勤将补拙,俭以补过’云尔,终被他做了圣人。”这也就是说,“克俭于家,克勤于邦”,是大禹由一个普通凡人成为后世历代敬仰的大英雄、大圣人的成功之道。

克俭于家是刘宗周一生的生活习惯。《蕺山刘子年谱》(以下简称《年谱》)中,有不少刘氏勤俭持家的轶事。由于家境贫寒,刘宗周六岁时,冬无棉絮,只能借穿舅父的棉袄来御寒。穿在身上,如农夫的蓑衣一般,他却不以为然,直到十五六岁才舍去。《年谱》还记载,刘氏平生没有什么嗜好,即便有人以书籍相赠,如义不可受,也不受;笔墨之类,不追求有多好,适用而已;晚年作文,以废书覆折作为稿本;一张小几,既为书案,还用作餐桌;食不重味,衣不加采,终身未尝以寸帛加体。儒家士大夫所独有的“谋道不谋食”“忧道不忧贫”的道德理想,在刘宗周身上体现得淋漓尽致。出仕之后,物质生活尽管有了保障,但他依旧保持勤俭的生活习惯。后世学人一说起刘宗周,就会想到“刘一担”“刘豆腐”的绰号以及他的清廉。

克勤于邦。古代儒家知识分子以“学政合一”为毕生的志业追求。刘宗周在为学之时,就表现出极强的进取心。他读前人的书,一字一句都经过认真的思索,字字句句都从千辛万苦中得来。进而学以致用,把从儒家经典中学来的理论,结合明代后期的时政局势,以奏疏的形式呈给国家的最高统治者以供采择。在“立朝仅四年”的有限时间里,刘宗周先后上疏百余通,其频率与数量之多,足以说明他克勤于邦、恪尽职守的为官操守。

传统儒家的廉政理论,是道德的也是伦理的,既是士子的修为标准也是君主的治国理想。刘宗周任左都御史时,先后提出了一系列惩治腐败、实施廉政的建言。在政治实践中,他还总结出了“以廉治腐”的理论:“大臣法,小臣廉”,“大臣作法而小臣随之,小臣作廉而勳戚、近佞皆随之。”也就是说,大臣能够遵纪守法,小臣就能廉洁自律。此外,刘宗周在阐释《崇祯宪纲》之时,有“风吏治”的对策建言,即要求各级官吏都要做到“廉善”“廉能”“廉辨”“廉法”“廉正”和“廉敬”。

慎独自律。传统儒家的为官之道,既重视“官能”,也重视“官德”。刘宗周对为官的职业能力即“官能”有这样的要求:“论人之要,心术为本,行谊次之。官人之要,职掌为主,流品合之。”而在“官德”方面,刘宗周颇为看重礼、义、廉、耻这四种德行,而良好官德的培育,“慎独自律”是一条重要的修身功夫。

如上所述,出仕之后的刘宗周,囊中依旧羞涩,以至于连自己曾祖三世七丧,都无法体面地安葬。他本有营立冢墓,使先祖入土为安的打算,然而财力有限,只好作罢。同籍御史徐缙芳得知此事,便资助百金以襄助此事。徐缙芳担心刘宗周不肯接受,就请刘的好友丁元荐事先说明。尽管如此,刘宗周还是婉言谢绝了同僚的一片好心:“百金之馈,其所取义乎,不义乎?即使君有以处仆,仆则何以自处也?已矣,勿污我先人墓上石。仆所未了者……何至烦故人为念。”徐缙芳听闻这番话,内心惭服,便不复言此事。于此可见,即便是同僚、好友的馈赠,刘宗周亦一概谢绝。

据考证,刘宗周生平唯一一次接受他人馈赠,是在担任行人司行人,奉旨至江西建昌册封益藩之时。册封礼毕,按照惯例,益王向前来行册封之礼的诸位官员,各备百金相赠。其他同僚接受了馈金,而刘宗周则婉言谢绝,只是礼节性地接受了赠言一轴、素琴一张,馈金则不取。刘氏从政之“慎独自律”的道德人格,于此昭然若揭。对于这种“慎独自律”的儒者行为,当代学者杜维明曾这样指出:“不论(刘)宗周属于哪一家、哪一派,但是他面对的问题就是‘如何在一个根本无法做人或做人相当困难的环境里,去做一个堂堂正正的人’。”

忠直清正。“道尊于势”“德尊于位”,是孔孟儒家面对王权时,提出的用以保持士人君子独立人格的政治信条。孟子有云:“天下有道,以道殉身。天下无道,以身殉道。”这就是传统儒家的处世之道。刘宗周任职官场,因仗义直言,先后三次被革职为民。他对于自己的“直言”“敢言”,亦有清醒的认识:“职(刘宗周自称)以言获罪,职复何言!”

刘宗周“忠直清正”的官德,还体现在敢于以拜疏方式,与权臣误国误民之举作斗争。比如在从政时,他曾草拟奏疏弹劾把持朝政的当国首辅沈一贯。如果当时依附于沈,就可以使自己在朝堂之上拥有一席之地,但是性格耿直的刘宗周恪守“君子不党”的圣人教诲,不亢不卑、特立独行,由此也深受士人君子的拥戴。刘宗周治京兆之时,更是风裁孤峻,其遇豪贵,不啻利刃之齿腐朽。在权臣、宦官擅权干政时,如此这般公开的拒斥行为,并非人人皆可为敢为的,而刘宗周却义无反顾地直道行之。

无怪乎,崇祯皇帝多次以“清名敢言”来称赞刘宗周的官德与人品,有“刘宗周素有清名,召来亦多直言”云云。崇祯十四年,朝廷特起用刘宗周为吏部左侍郎的原因就是:“大臣如刘宗周清正敢言,廷臣莫能及也。”刘宗周殉道后,南明朝赐谥号忠端、忠正。就连清朝的乾隆皇帝也尊称刘宗周为“一代完人,忠臣正士”,赐谥忠介,这足以彰显刘宗周道德人格的伟大。

“公生明,廉生威”,今天我们重温一代廉吏刘宗周的廉政事迹与廉政思想,应当继承与弘扬刘宗周廉政思想的基本精神。廉洁齐家,树立良好家风;勤政务实,恪尽职守;切实做到“把权力关进制度的笼子里”,努力营造风清气正的政治生态。

【作者:张宏敏 省社科院哲学所副研究员】

看浙江新闻,关注浙江在线微信

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。