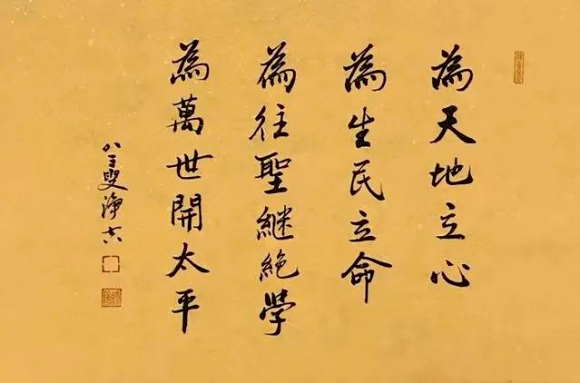

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”这番话出自北宋思想家、理学家张载。

哲学家冯友兰将这四句话称为“横渠四句”。他在《中国哲学史新编》中对“横渠四句”的评价是:“高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之。”

究竟是基于怎样的人生经历,让张载产生了如此感悟?历经千年,“横渠四句”为何依然能激荡你我?我们又该如何去品读它?

一

读“横渠四句”,首先要从读张载这个人开始。

宏大的志向,总是与时代紧密交织。1035年,张载的父亲张迪病逝于涪州知州任上,15岁的张载一路护送灵柩北归,因前方战乱驻留在了横渠。彼时,西夏与宋朝的边境并不太平,宋廷的羸弱不断刺激着“少喜谈兵”的张载。

1041年,张载满腔热血写下《边议九条》,疾走数百里向时任陕西经略安抚副使的范仲淹上书建言,希望投笔从戎,为国建功。

年轻人笃定、坚毅的眼神,让52岁的范仲淹为之眼前一亮,“一见知其远器”。两人惺惺相惜,成为忘年之交。临别时,范仲淹说了一句:“儒者自有名教可乐,何事于兵?”意在勉励张载潜心治学,当以先进的思想去启迪民智。

回到横渠,张载以“夜眠人静后,早起鸟啼先”的勤勉,一头扎进儒释道经典的浩瀚海洋。1057年,在由欧阳修担任主考官的科举考试中,张载与苏轼、苏辙、程颐等同登进士。

有别于程颢和程颐那样专注于心性之学的精微探究,也不同于王安石执着于变法图强的政治实践,张载另辟蹊径,在各地为官之余,把精力放在了做学问上。

他一边奋笔疾书、著书立说,一边筹集善款、创办书院,在“传道授业解惑”中形成自己的学术理论体系,最终开创了宋代理学四大主流之一的“关学”学派,为中国思想史写下了浓墨重彩的一笔。而“横渠四句”作为其学说的精髓,被传扬了千载。

二

第二重读法,是把四句话拆开,结合张载的人生理想和实践,一一来解读。

立心,在天地间寻安身立命的根本。张载认为,天地万物是一个有机的整体,人是天地的一部分,万物生灵都应当得到一致的关爱。“为天地立心”强调知识分子要具有宏大视野,通晓天地之大道。这颗“天地心”,映照着“民吾同胞”的悲悯情怀,映照着“天人合一”的终极关怀。但它不是形而上的玄思,而应落在一言一行的实证当中,于治学和生活的细微之处彰显价值。

立命,肩扛生民苦乐的担当之责。张载在《西铭》中把孟子的“仁爱百姓万物”扩展得比较彻底——连孤苦无依的残疾人、鳏寡老人,都被他看作血脉相连的亲人。他将“敦本善俗”作为执政安民的“纲领”,特别关心老人等弱者的疾苦,重视将孝道“推己及人”。据《行状》记载,在云岩任职期间,张载每月都会在固定时间,召集乡里的老人到县衙,传达县衙的告示与公约,探讨教育子女的道义与方法等。

这种“立命”不是书呆子的空谈,而是躬身入局的担当。由科举踏入仕途的张载,辗转于多个地方任职,这也为他实践“为生民立命”提供了鲜活的实操空间。

继绝学,做文明长河的摆渡者。张载治学讲究“濯去旧见以来新意”。他一生为儒学弘道,始终以“述而不作”的姿态守护道统。这种看似矛盾的选择,恰是文明传承的密钥:守其血脉,开其新面。“为往圣继绝学”的誓言里,藏着中国读书人的文化担当。从这句话中,我们也感受到了“参圣学之源”的文化传承。这样的文化自觉,千年来照亮了知识分子的心灵世界。

开太平,应成为知识分子不变的守望。“太平”“大同”等观念,是周公、孔子以来的理想社会状态,也是中华民族几千年来追求的理想世界,更是广大百姓最普遍的期待。“开太平”是一种价值追求,也是一种责任使命,与我们常说的“修身齐家治国平天下”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等有异曲同工之妙。

张载的“横渠四句” 图源:“前线理论圈”微信公众号

三

入世出世俱是坦然的张载,在《张子语录》中写下了著名的“横渠四句”。而他气象峥嵘的一生,又恰好可作为这四句话最生动的注脚。人们从“横渠四句”中,读出了“民胞物与”“爱必兼爱”的民生情怀,看到了“通天下之志”“贯天下之道”的担当意识。

习近平总书记在知识分子、劳动模范、青年代表座谈会和哲学社会科学工作座谈会等场合,多次提及“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。穿越历史,“横渠四句”始终熠熠闪耀着光芒,其精神内核早已超越哲学命题,成为华夏文明的精神坐标之一。

有人指出,千年来,众多将军武士不断地从中汲取力量,书写保家卫国的征战历史;文人学子为其击节赞赏,留下理想豪迈的千古吟唱。比如,晚清名臣曾国藩有感于张载之学说,在《圣哲画像记》将他奉为三十二位先哲之一;抗日战争时期,马一浮专门给浙大学子讲解“横渠四句”,勉励他们“依此立志,方能堂堂的做一个人”,自觉承担起家国之责任。

“‘横渠四句’,非是‘圣人’专享,‘匹夫’亦可为之。”这四句话,也对每个平凡的个体产生着巨大影响。很多如你我一样的普通人,或许未必对“横渠四句”背后的故事知道得很详尽,却或多或少都曾受到过这四句话的激荡和激励。

有人在社交平台晒出“横渠四句”,拷问自己“还记得读书的初衷吗”;有人将其作为自己的“精神绝句”,说“虽然做不到,但心向往之”;还有网友说,“每次听到这四句话浑身是劲儿,就像跟自己是息息相关的”;更有人认为“它是中国历史上最震撼人心的四句话,也是每一个读书人应该铭记在心的座右铭”。可以说,这四句话,早已不是张载一个人的“振臂一呼”,更成为一代又一代人的灵魂共鸣。

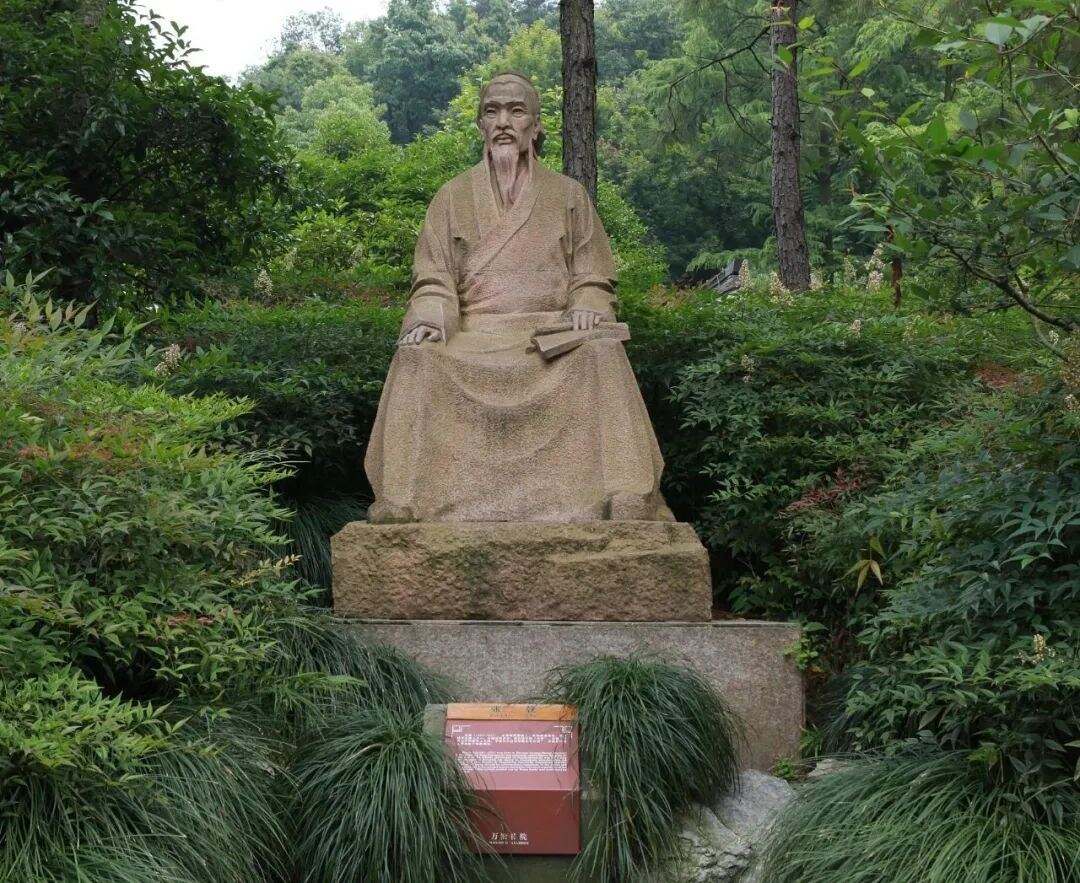

在杭州的万松书院,静静矗立着宋代四派理学家——张载、周敦颐、朱熹以及“二程”的雕像,讲述着千年前的那场思想启蒙。夜幕低垂之时,月光为这些雕像披上银纱,夜风吹拂他们的衣摆和书卷,将其中的理想和智慧刻进星空。只要这些哲思智慧还在发光,人类思想的星河就永不黯淡。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。