“我最不能忘记的是他的背影”,1925年朱自清写下散文名篇《背影》。

父亲攀爬月台为自己买橘子,“那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”,让朱自清潸然泪下,也定格成读者心中的经典瞬间。自此,“‘朱自清’三个字已经和《背影》成为不可分的一体了。”

今年是《背影》发表100年。它依然历久弥新、从未远去,原因何在?

《背影》插画 图源:“央视新闻”微信公众号

一

相比于正面的肖像,背影是隐晦的、间接的。朱自清将“背影”与隐忍、含蓄的父亲形象叠印在一起,激荡起无穷无尽的情感涟漪。

《背影》中写到,父亲丢了工作,背负着生活重压,急于谋事,然而“终于不放心,怕茶房不妥帖”,坚持来给儿子送行;家中光景惨淡,“变卖典质”办丧事,却不忘给儿子做了紫毛大衣。执意穿过铁道去买橘子,“蹒跚地走”“慢慢探身”“两手攀着”“两脚再向上缩”,朱自清用一帧帧特写镜头,留下父亲年老力衰的笨拙背影,也放大了情深不语的慈爱背影。

朱自清散文的动人之处,在于以朴实而贴切的语言将真挚情感凝于细微。他在《冬天》里追忆亡妻,上街回家时望见“楼下厨房的大方窗开着,并排地挨着她们母子三个;三张脸都带着天真微笑地向着我”,接着写道:“似乎台州空空的,只有我们四人;天地空空的,也只有我们四人。”

《背影》文章背后,有真实生活的不堪:由于观念冲突、家庭矛盾,朱自清与父亲失和多年。当事过境迁,父亲来信提及“大约大去之期不远矣”,朱自清顿时泪目。多年前父亲月台送别的背影,早已凝作记忆深处的情结。在自责的泪光中,儿子终于读懂父亲的背影。

一篇《背影》,也让一对背离的父子冰释前嫌。朱自清的弟弟朱国华曾记述父亲读后的情形,他“戴上了老花眼镜,一字一句诵读”,“手不住地颤抖,昏黄的眼珠,好像猛然放射出光彩。父亲在看到《背影》的几年后,便去世了”。如鲁迅所言,“独有‘爱’是真的”,无论代际“冰山”还是观念鸿沟,都终将被爱意融化和跨越。

朱自清《背影》中提及的浦口火车站 图源:视觉中国

二

《背影》之所以历久传诵,不仅是因为写出了感人至深的亲情,也因为背影本就是极富生活气息的瞬间、极有人生意义的具象。背影里寄托着我们的种种思绪和情感。

有“孤帆远影碧空尽”的别离。人生天地间,忽如远行客,相聚离开都有时候。无论《诗经》中,“之子于归,远送于野。瞻望弗及,泣涕如雨”,还是《背影》里,父亲的“背影混入来来往往的人里,再找不着了”。

正所谓,“黯然销魂者,唯别而已矣”。身处动乱时世,唐代诗人李益与十年不见的表弟重逢,却又匆匆话别,感伤“明日巴陵道,秋山又几重”。《西厢记》里“青山隔送行,疏林不做美,淡烟暮霭相遮蔽”,崔莺莺心怨雾霭遮住张生远去的背影。

也有“此情可待成追忆”的遗憾。世事沉浮,人生交错,有时留下的只有惘然的背影,如歌曲《城市足印》所唱,“人生相见瞬即相分,能否再让两心可以渐近”。那些未曾说出的话,没能实现的愿望,以及终于错过的情愫,化作一生遗憾和一声叹息。

鲁迅放弃学医离开仙台时,藤野严九郎以题有“惜别”的照片相赠。然而这位“最使我感激,给我鼓励”“增加勇气”的恩师,鲁迅却再也没能相见。晚年的藤野先生同样惦念:“听说周君直到逝世前都想知道我的消息,如果我能早些和周君联系上的话,周君会该有多么欢喜啊。”

更有“此时无声胜有声”的留白。在文章《背影》的留白处,一代代读者填入亲人、朋友的身影,从而生出各自的深情。

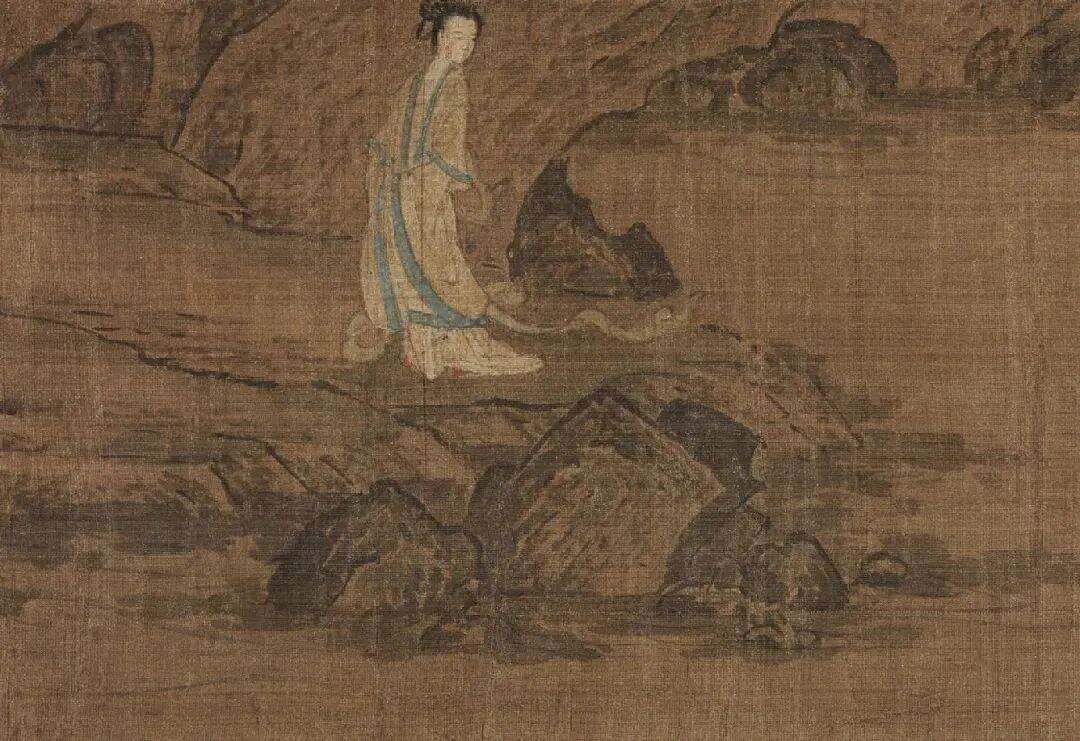

在艺术领域,背影的留白也有耐人品味的意趣。《洛神赋》里,洛神短暂邂逅又翩然而逝,令曹植“顾望怀愁”,洛川上那“翩若惊鸿、婉若游龙”的背影,让人们心向往之。明代画家陈洪绶作《九歌图》,用背影画湘夫人,飘逸的衣袂同样夺人心神。虚实相映间,背影引人沉思遐想。

宋《洛神赋图》卷(局部) 图源:“故宫博物院”微信公众号

三

背影无言,胜过千言万语,提示我们好好对待。

珍惜相聚,学会离别。分离固然伤感,但无须溺于哀愁,不妨用宽阔的心怀豁达地看待。比如,高适在历经坎坷之时作别好友,没有徘徊悲叹,反而劝慰同是天涯沦落人的董大,“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”。

正是离别,使得每一次相见与陪伴显得格外珍贵。史铁生的母亲曾隐瞒病情,无怨无悔地鼓励照料瘫痪的儿子,“北海的菊花开了,我推着你去看看吧”。对此,史铁生总是拒绝。直到母亲猝然离世,他才意识到这份邀约背后深沉的爱意,却再也没有机会和母亲同赏北海的菊花。离别,教人珍重当下,珍惜眼前人。

耐心等待,期待重逢。“人生不相见,动如参与商”,人生聚散离合,或许并不总如“参”星与“商”星一样永不相见。岁月中的每一次转身,可能是各自向前程的告别,也可能是为重逢埋下的“伏笔”。在奉先,杜甫再遇阔别二十年的少年知交卫八处士。“今夕复何夕,共此灯烛光”,友人冒着夜雨剪来春韭,新炊黄粱饭,开怀劝饮,杜甫“感子故意长”,写下这无比温馨的时刻。

有人说,等待,是为了下次的相遇,而离别,也是为了更好的重逢。当苏轼即将赴任密州,杨元素在杭州为他饯行,东坡快意地劝慰“不用诉离觞,痛饮从来别有肠”,还与他相约“还乡,醉笑陪公三万场”。

物来顺应,放下前行。那些心心念念的背影之中,寄托着许多难以忘却的或不曾放下的。如何面对种种“背影”,是每个人的人生必修课。范仲淹的《岳阳楼记》中,一句“不以物喜,不以己悲”,显现儒家修行的格局。晚清名臣曾国藩则以“未来不迎,当时不杂,既过不恋”的心态,进行一生事功的追寻。

人生何尝不是遇见或告别一个个背影的旅程呢?经历女儿、丈夫的相继离世,杨绛用平静的文字写成《我们仨》,“我只能把我们一同生活的岁月,重温一遍,和他们再聚聚”。晚年的杨绛没有沉浸于失去的痛苦,而是继续治学、笔耕不辍,诠释了何为“走在人生边上”的坦然智慧。

可见,作为人生的一部分,背影从未远去,而是始终以更为深沉的方式,与我们同在同行。你曾给谁一个背影,又曾看着谁的背影?你的背影留在了谁的记忆里?

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。