在影院看到精彩片段录个屏,看话剧时抓拍经典画面发朋友圈,发现好用的办公软件就在网上找个链接下载……殊不知,这些生活中看似稀松平常的场景,都可能让你在不知不觉中掉入侵犯知识产权的“坑”。

今天是世界知识产权日。就在昨天,浙江省暨杭州市知识产权宣传周版权主题活动举行。然而,知识产权究竟是什么?大部分人都处于“知道但又搞不太清楚”的状态。我们该怎样正确认识知识产权,又该怎样避免在一些侵权问题上“中招”?今天来聊一聊关于知识产权的四个常见认知误区。

“出海”短剧遭盗版,有不法分子将剧名或海报修改后上架,靠低价吸引用户 图源:“中央政法委长安剑”微信公众号

一、知识产权是“空中楼阁”

知识产权,顾名思义就是指权利人对其创造的智力劳动成果所享有的专有权利。除了相对熟悉的著作权(版权)、专利权、商标权“三巨头”外,还有地理标志、商业秘密、集成电路布图设计、植物新品种等。

很多人可能觉得,我既没原创作品,又没发明专利,知识产权离自己太遥远了。其实不然,知识产权就在我们身边。“浙江宣传”公号推送的每篇原创文章,最后都会标注声明“稿件未经授权,不得转载”;毕业论文必须经过查重环节,重复率高的不予通过……一张摄影作品、一首悠扬小曲,甚至在智力创作过程中产生的数据资源,都承载着知识产权。

然而,在现实情境中,由于缺乏正确认知,一些人在无意中成了侵权链条的一环。为第一时间在家看到新上映的电影,有的人翻遍各大网页、公号找“小道资源”,而这大概率是盗录的版本,侵害了影视作品权利人的合法权益。或许我们不是直接的盗录者或传播者,但有需求就有利益、有利益就有动机,即使你并非有意成为“帮凶”,但是侵权行为确实在这样的闭环中得到了滋生和蔓延。

倘若我们能戴上“知识产权”的镜片看世界,或许会对周遭世界有不同的感受。我们只有明白了它的“触手可及”,才能既保护好自己的知识产权,又避免侵犯他人的权利。

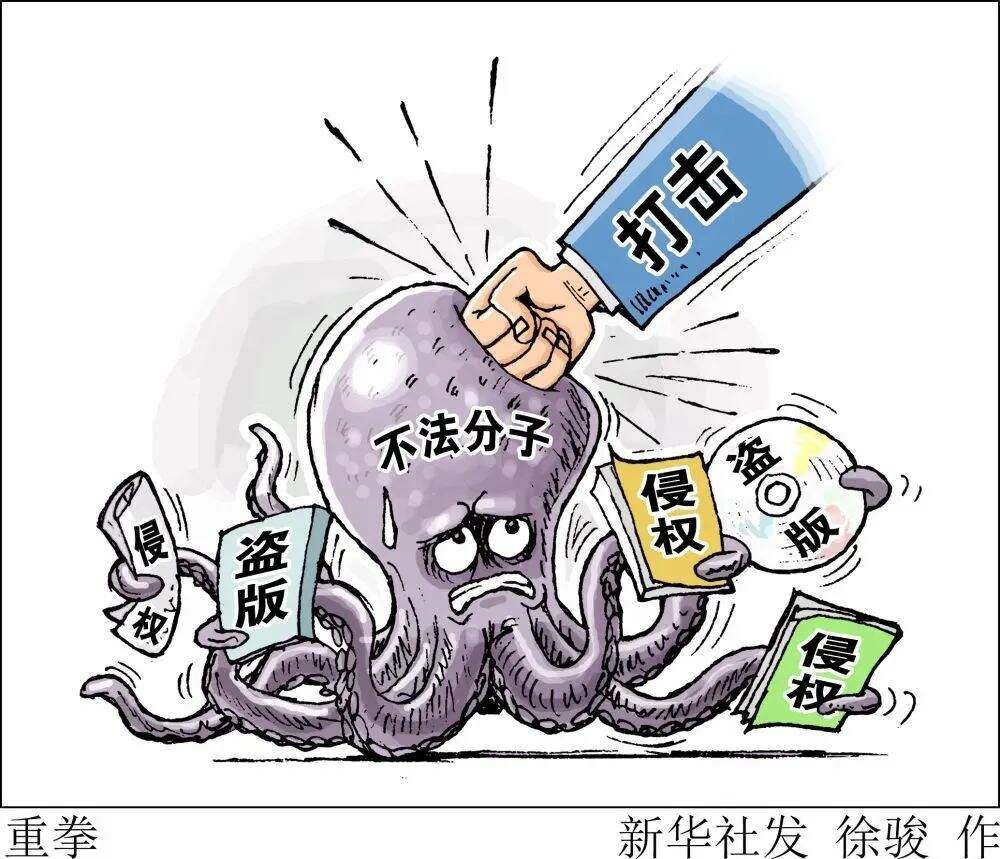

漫画 图源:新华社

二、知识产权只是“智慧结晶”

有人认为,知识产权是一种无形的财产权,在经济社会发展的过程中,它只能是“调味品”,起到赋能、助力、支撑的作用,当不了“主食”。事实上,知识产权一头连着创新,一头连着市场,实实在在创造了“硬核”的经济和社会价值。

知识产权是发展的核心竞争力。据《2024年浙江省数据知识产权发展报告》显示,截至2024年底,全省共有1148件数据知识产权实现运用,金额65.68亿元,企业户均获益338.4万元。此外,去年底,杭州高新区(滨江)发行了首单知识产权ABS(Asset-Backed Securities,即资产支持证券),这也是全国首单含游戏动漫版权的知识产权证券化产品。这些例子都表明,让“知产”变“资产”,浙江已经在探索的路上。

知识产权更是“文化+科技”的重要载体。由杭州游科互动科技有限公司开发的国产游戏《黑神话:悟空》,因版权运营方面的历史性突破,入选“2024年中国版权十件大事”。一方面,开发团队从古建古迹非遗等优秀传统文化元素中汲取创作灵感。另一方面,他们也以超前的版权保护意识,构建起全方位、全链条的版权开发培育体系,通过预售营销、数字典藏发行、影视IP联动等多元模式,激活“黑悟空”IP的全球价值,成为文化传承与科技创新深度融合的标杆案例。

这样看来,知识产权不仅仅是一纸证书,更为企业创新和经济社会发展带来了“红利”。

三、知识产权是“一保终身”

知识产权是法律赋予的独占权利,以至于不少人以为知识产权保护期都是终身的。其实不然。

比如,从时间上看,不同类型知识产权的保护期限都不尽相同。以专利为例,发明专利权、外观设计专利权、实用新型专利权的期限分别为20年、15年、10年,保护期满后,专利就进入公共领域,任何人都可以无偿使用。对于自然人的版权作品,除署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制外,财产权及发表权都为有期限保护,保护期限是作者终生加死后50年,到期后也同样进入公共领域。

知识产权制度如此设定,既是一种保护,也是一种平衡。一方面是为了让权利人在一定期限内能够充分享受和行使其权利,以获得足够回报,从而在保护的激励下进行更多的创新或投资。另一方面则避免权利人对某种技术或资源形成永久性垄断,进而阻碍更大范围的科技创新和社会共享。

未来,随着越来越多的知识产权进入公共领域,相信它们必将在不同领域发挥出更加深远而持久的作用。

2024年10月,2024年AIPPI世界知识产权大会在杭州举行 图源:潮新闻客户端

四、知识产权是“冷冰冰、硬邦邦”的

当我们在搜索框中打下“知识产权”,与之关联的大多是“侵权”“索赔”“执法”这类关键词。有网友说,知识产权就像一根与法律条款联名的冰棍,永远是“冷冰冰、硬邦邦”的。然而事实却并非如此。知识产权保护的,恰好是每一个鲜活的个体。

2022年5月,目前国际上唯一一部版权领域的人权条约《马拉喀什条约》对中国正式生效,这意味着在遵守相关要求的情况下,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,将已经发表的作品制作成盲文图书、大字图书、有声读物等无障碍格式版本。我国1700余万名视力残疾人乃至更庞大的其他阅读障碍群体,可以得到更便捷的阅读服务和更丰富的精神供给。同年,饿了么、哔哩哔哩等互联网科技企业也免费开放了一批“信息无障碍”专利,以帮助老年人、残障人士等人群更方便地获取信息、利用信息。

知识产权是有温度的,它不仅关乎对与错,更关乎社会公平、精神共富和人的全面发展。当然,让这样的温度真正传递到每一个有需要的人,后续还有很多工作要做,比如完善配套制度、加强指导监管、推动跨境交换等等,真正以知识产权凝聚人心、传递温情。

走出知识产权的认知误区,需要主管部门提升服务、做实监管,但这还远远不够,需要全社会共同来努力。我们期待,当知识产权保护成为全社会共识,我们的发展之路将会越走越宽、越走越稳。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。