1938年4月,岭南早早便热了起来,由茅盾主编的《文艺阵地》在广州正式出版。彼时,战火在华夏大地熊熊燃烧,山河抱恙,满目疮痍。这本诞生于民族危难中的杂志,在六年内出版63期,累计300多万字,成为抗战时期最具影响力的文艺刊物之一。

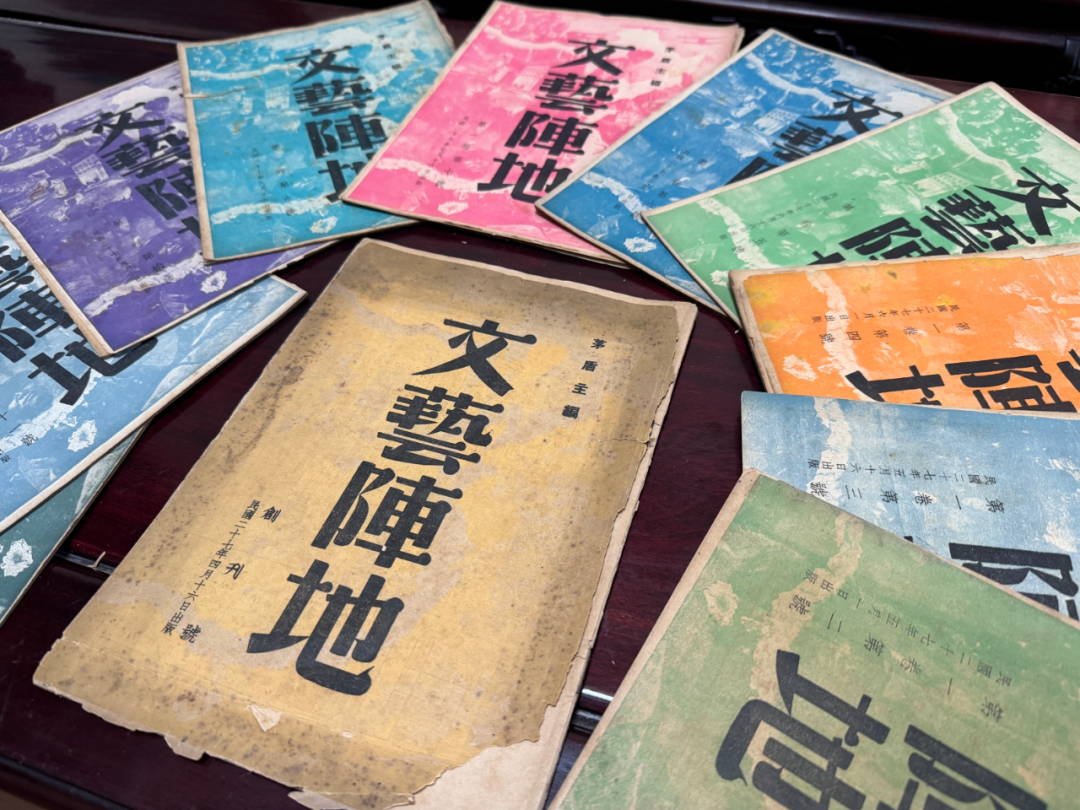

如今,这套杂志被完整收藏在桐乡的茅盾纪念馆。翻开泛黄的纸页,斑驳的文字仿佛透着温度。回溯它的来时路,不仅能看到茅盾等一批文化先驱的苦心求索,还能感受到一个民族在至暗时刻的文化抗争。

1938年4月,茅盾主编的《文艺阵地》创刊号由生活书店出版发行,至1944年3月彻底终刊,全刊共63期

一

1938年,北平、上海、南京等地相继沦陷,武汉一度成为临时文化中心。“抗战高于一切”——这个朴素而坚定的信念,如激昂战鼓,集结起一批文艺工作者。

不过,在日军的攻势下,亡国论、投降派、不可战胜论等声音也是纷纷杂杂。有感于时局动荡,茅盾等人觉得,要想取得抗战胜利,在枪炮之外,还需要文化的武器来凝聚人心。

回忆那时的境况,茅盾曾有这样的感慨:“当时的抗战文艺虽也轰轰烈烈、热热闹闹,但总觉得缺乏深度。”这是抗战初期文艺工作的普遍困境,大家热情高涨却缺少组织引导,力量分散,一些作用也便流于表面。

鉴于此,茅盾、徐伯昕、邹韬奋等人决定创办一份“综合性文艺刊物”,起初定位为半月刊,内容涵盖小说、评论、动态等。考虑到武汉局势不稳,出版地最终定在广州,刊名《文艺阵地》,寓意鲜明——要在文化领域建立抗战的坚固阵地。1938年4月16日,创刊号面世,销量达到了一万六七千份。

《悠悠岁月:茅盾与共和国领袖交往实录》一书中提到,创刊筹备过程中,茅盾还专程拜访了周恩来同志。这次会面具有特殊意义,一方面确立了刊物与中国共产党文化战线的密切联系,另一方面也获得了来自延安及华北抗日根据地的稿源支持。

可以说,从创办之日起,《文艺阵地》便肩负双重使命:既是战斗之号角,也是思想之载体。正如发刊词中所写的:“我们现阶段的文艺运动,一方面须要在各地多多建立战斗的单位,另一方面也需要一个比较集中的研究理论,讨论问题,切磋,观摩,——而同时也是战斗的刊物。”

桐乡市茅盾纪念馆立志书院讲堂,茅盾儿时读书处

二

有学者统计,从全面抗战爆发至该刊创刊前,有记录的抗战文学期刊约110种,但发行超过10期的比较少。在如此严峻的办刊环境下,《文艺阵地》却能坚持出版到63期,属实不易。

为了办好《文艺阵地》,在武汉短暂停留期间,茅盾广泛联络文化界人士,亲笔给知晓行踪的熟人们写信,诚挚地恳请他们将稿件寄往广州生活书店。他还邀请身处武汉的老舍、叶以群和楼适夷帮忙组稿。茅盾自己也没闲着,短短十多天写了九篇关于抗战文艺态度和讨论抗战文艺形式问题的文章。

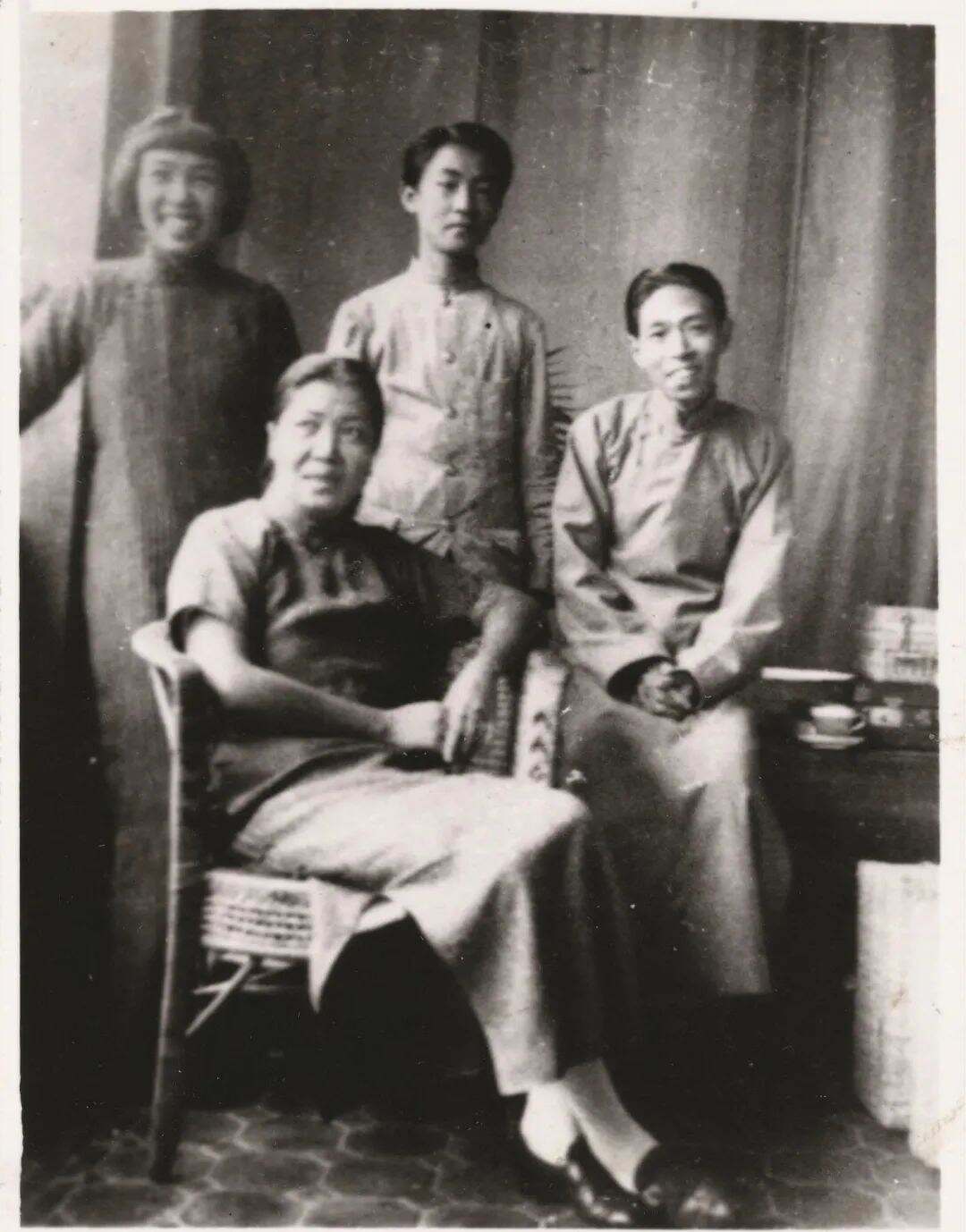

1938年10月,茅盾夫妇与女儿沈霞、儿子韦韬在香港九龙太子道寓所

后来,局势风云变幻,茅盾带着家人一路南下,但依然笔耕不辍。在香港太子道仅25平方米的房子里,他常伏案创作,身后是夫人孔德沚操持家务,外面是车水马龙的街道。

茅盾兼容并蓄的编辑方针也吸引了许多文艺战线的同志汇聚到《文艺阵地》。这本杂志里,既有叶圣陶的《从疏忽转到谨严》、老舍的新京剧《忠烈图》等名家力作,也有姚雪垠的《差半车麦秸》等新人佳作。从小说、诗歌到理论评论,都有涉猎。多元化的内容策略,使其成为抗战文艺的“全景式”记录者。

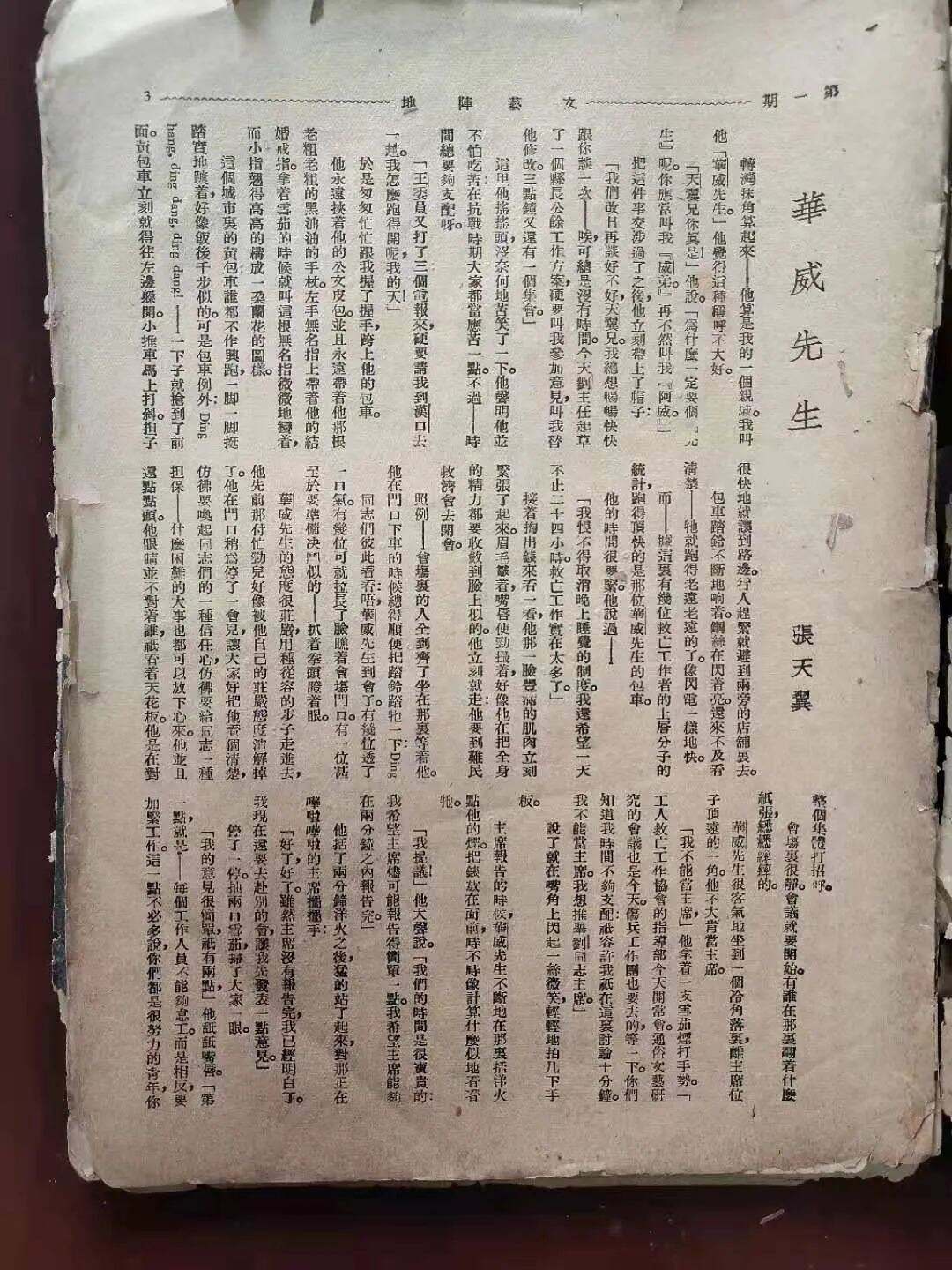

《文艺阵地》还贡献了多个抗战文艺的经典文本。如张天翼的《华威先生》塑造了抗战文艺作品中第一个口口相传的典型反面形象,其讽刺力度至今读来仍令人拍案。茅盾本人的作品《腐蚀》《白杨礼赞》等,更成为抗战文学的不朽经典。

《文艺阵地》创刊号上张天翼的短篇小说《华威先生》

虽说编辑工作开展得有条不紊,可排版工作却困难重重。抗战时期香港印刷条件较差,茅盾只能先初步编写刊物,托人秘密带到上海,自己在香港远程指挥。在《茅盾家书》里,从1938年6月23日到离开香港,他给内弟孔另境写了23封信,从如何排版、修改、补白到安全问题等,面面俱到。

同时,为了增强刊物的可读性与传播力,每篇稿件茅盾都仔细推敲,力求“不让一个笔画难辨的字留下来”。靠着这样的悉心经营,让辗转于香港、广州、上海、重庆等地的《文艺阵地》得以一期期存续,成为抗战文艺的坚固阵地。

三

茅盾曾在中国文学工作者第二次代表大会上指出,我们的作品能够真实地具体地反映现实,不但表现出人民的今天,并且要展望到人民的明天,要照亮他们前进的道路。作为一份宝贵的精神遗产,《文艺阵地》的意义远不止于抗战时期,对当下的文化发展仍有深刻启示。

一方面,回看历史,《文艺阵地》的成功在于,它紧紧贴着时代,在民族危亡之际,以笔为枪,发出救亡图存的呐喊。这种与时代共振、与人民同心的坚持,始终是文艺繁荣的根本所在,对今天的文艺创作仍具借鉴意义。

有人评价,在抗战的语境下,《文艺阵地》不仅具有“阵地”的战时功能,也是培育文学作品的繁花似锦的“园地”。像《霜叶红似二月花》《新生》等佳作,成为进步文艺界投身抗日救亡的生动案例。

学生在茅盾纪念馆参观 图源:“浙江文旅资讯”微信公众号

另一方面,今天我们身处和平年代,文化领域这种“坚守阵地”的意识也依然值得传承。无论是面对全球化浪潮中的文化认同危机,还是在文化建设领域应对技术革命所带来的挑战,都需要一个稳定且强大的文化内核。

80多年前,先辈们在艰苦环境中奋力坚守,用文艺培育民族意志,构筑起抵御入侵的文化长城。如今,《人民文学》《收获》等一批优秀文学杂志传承创新,接过先辈的接力棒,以文化之力滋养新一代青年,让文化自信成为时代风貌。《文艺阵地》既记录着先驱者筚路蓝缕的足迹,更昭示着后来者继往开来的方向。

或许,这就是这份刊物在历史长河中激起的深远回响:真正的文化力量能够穿越时空,照亮一个民族的前行之路。

【档案资料】

茅盾主编的《文艺阵地》是抗战时期极具影响力的全国性大型文学期刊。1938年4月16日,在民族危亡之际,它应运而生;直至1944年3月终刊,陪伴人民走过艰难的抗战岁月。

现存刊物珍藏于上海图书馆与桐乡市茅盾纪念馆。杂志尺寸长25.7cm、宽18.5cm,共出版63期,累计发表100余篇(部)长、短篇小说,近30部剧本等。《文艺阵地》涌现出一批精品之作、团结了一批进步文艺工作者、培养了一批优秀作家,对中国近、当代文学有重要影响。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。