德国特里尔,马克思人生的起点,人们将一条街道命名为“卡尔·马克思大街”;英国伦敦,马克思人生的终点,人们在大英博物馆保留了他生前最爱坐的座位;中国革命圣地嘉兴南湖,一艘小船划开壮阔波澜,马克思主义的真理与中国共产党的奋斗历程形成奇妙共振。

习近平总书记曾说:“两个世纪过去了,人类社会发生了巨大而深刻的变化,但马克思的名字依然在世界各地受到人们的尊敬,马克思的学说依然闪烁着耀眼的真理光芒!”

今天是伟大革命导师马克思的诞辰纪念日,很多地方都用自己的方式纪念他。那么,在南湖这个梦想起航地,我们可以和马克思有一场怎样的相遇?

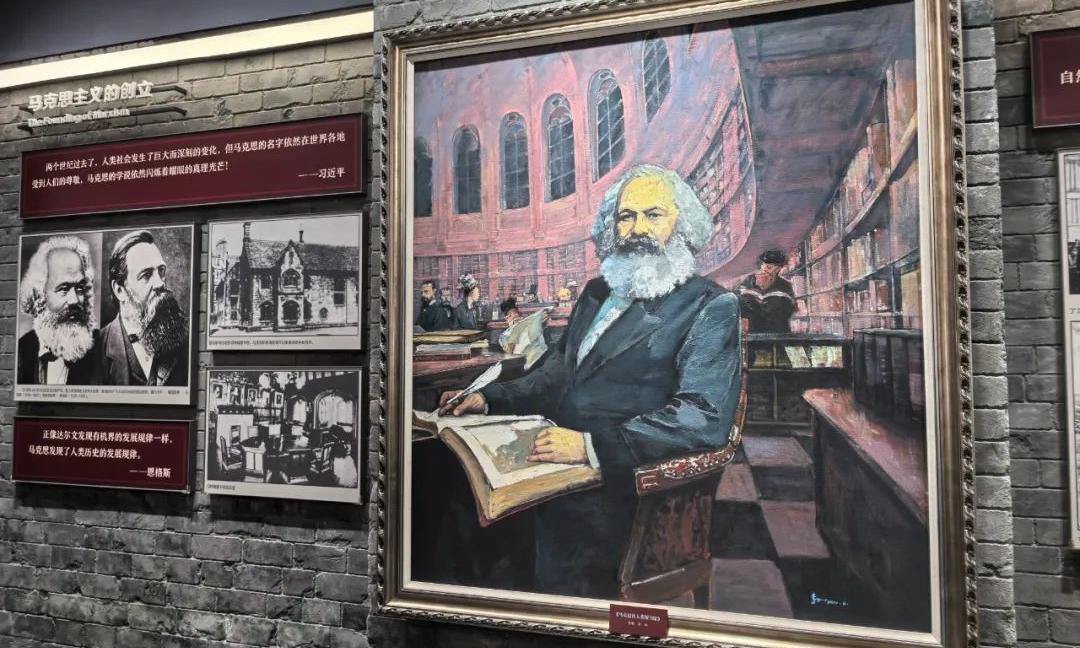

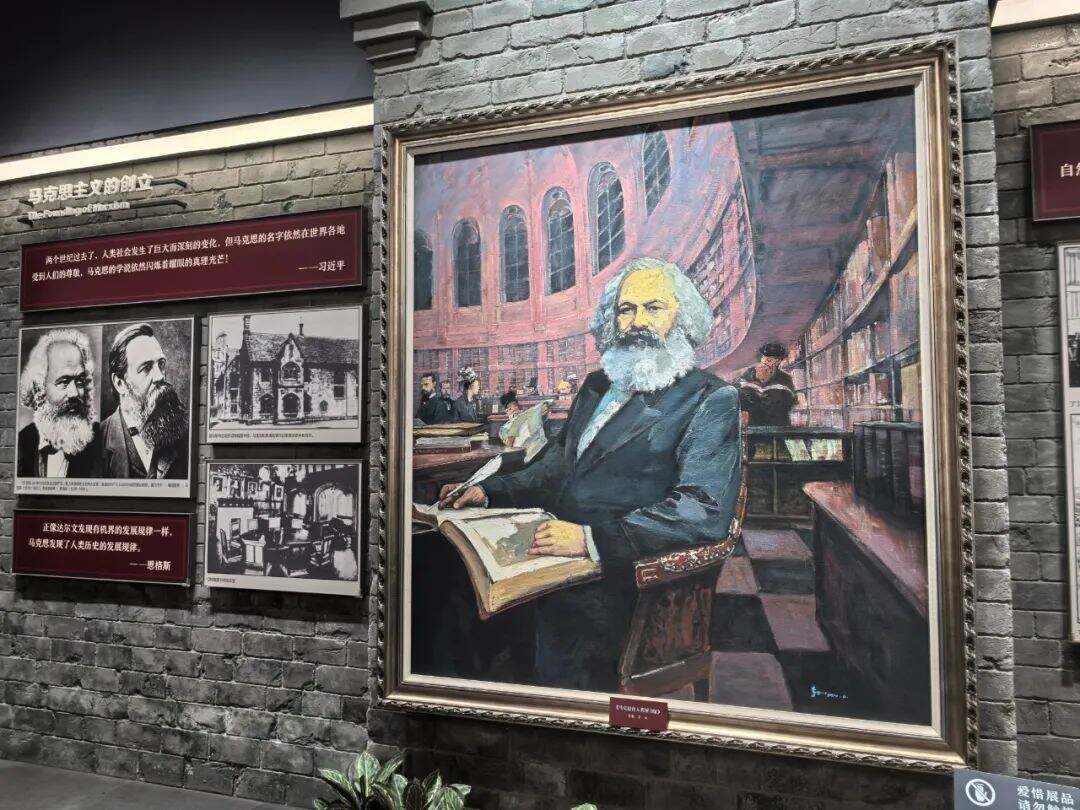

南湖革命纪念馆内的油画《马克思在大英图书馆》

一

据统计,自2011年南湖革命纪念馆新馆开馆以来,已有超过3000万人次前来打卡。一批又一批的参观者在这里与马克思“相遇”,感悟马克思主义的精神力量,致敬永远的马克思。

关于马克思的展陈内容,主要集中在南湖革命纪念馆基本陈列《红船起航》的“真理曙光”板块。步入其中,在暖黄色的灯光下,一幅大型油画非常醒目。只见马克思手持鹅毛笔,膝盖上摊着一本厚厚的书,目视前方,若有所思。这是他在大英图书馆做研究时的场景。

经过这里,讲解员总会讲起马克思创作《资本论》的故事。相传,马克思在阅读时,习惯用脚在地上来回摩擦,时间一久,他常坐的座位下,竟被踩出了两道清晰的足迹。画作与轶事或许添加了一些后人的想象,然而当我们回看那段岁月,不啻于一场战斗。

马克思之所以让人崇敬,不止在于他的理论带领无数人走出黑暗,也在于他困厄之中的不屈精神。他创作《资本论》时极度穷困,忍受着饥饿、疾病、家人离去的折磨。他曾给恩格斯写信描述自己的状态:“‘坐’自然谈不上,这在目前对我来说自然很困难,白天哪怕只有短暂的时间,我也还是躺着继续苦干。”

沿着展陈动线向前走,耳边会响起《国际歌》的旋律,映入眼帘的是马克思在第一国际1872年海牙代表大会结束后在荷兰阿姆斯特丹群众大会上的演说名句——“我将一如既往,把自己的余生贡献出来,争取我们深信迟早会导致无产阶级在全世界统治的那种社会思想的胜利”。

一如既往地贡献自己,是马克思一生的写照。比如,为了研究俄国农业经济相关课题,他50岁后自学俄语。恩格斯在整理马克思遗物时发现,仅仅是俄国统计学方面的书籍就堆了两个多立方米。

游客在南湖革命纪念馆参观 图源:“南湖革命纪念馆”微信公众号

二

致力于“改变世界”的马克思,用他一生的奋斗为人类留下了宝贵的精神财富,如《共产党宣言》《资本论》《哲学的贫困》《德国的革命与反革命》,等等。

这些著作在南湖革命纪念馆中皆有所收藏。据统计,南湖革命纪念馆馆藏的1949年前出版的中外版本马克思著作约有210种,不少为珍稀版本。比如1872年出版的《资本论》第一卷德文第2版,在南湖革命纪念馆就有珍藏。这本书出版前,马克思听取恩格斯等朋友的建议,亲自修订了部分内容。

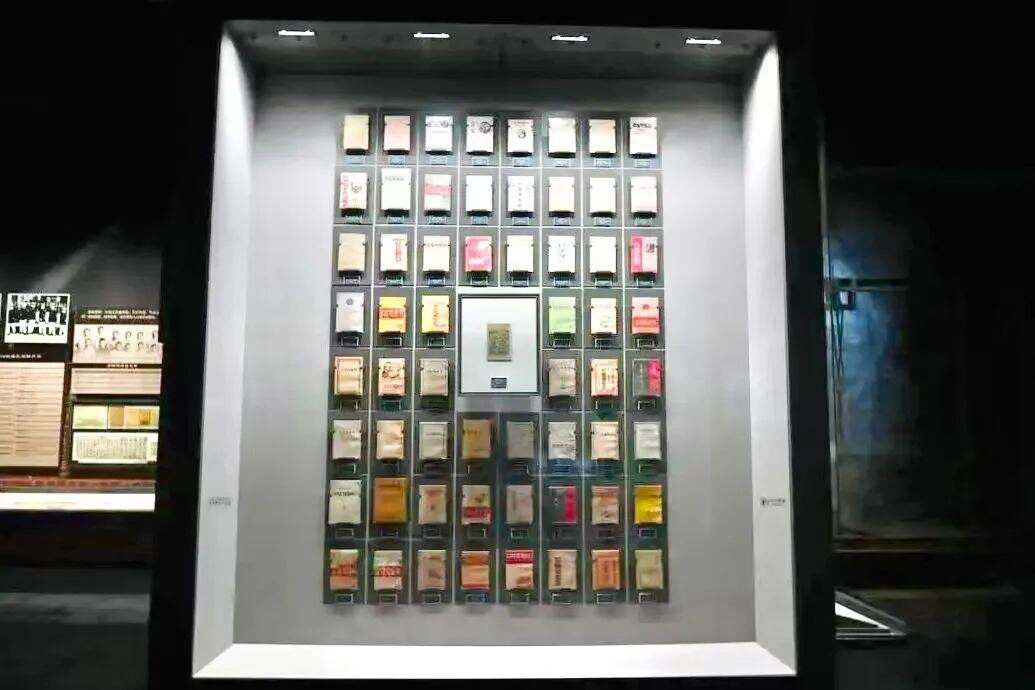

1920年9月再版的《共产党宣言》中文全译本,称得上是南湖革命纪念馆的“镇馆之宝”。这本薄薄的册子,于2016年被鉴定为国家一级文物。

1920年8月,经由陈望道翻译的《共产党宣言》首部中文全译本在上海社会主义研究社出版。首版封面为红色,“共产党宣言”被误印成“共党产宣言”,之后被赠给当时的进步人士,后者勘误再版后,把封面改成蓝色,正式对外销售。人们往往称前者为“红头本”,后者为“蓝头本”。此后,一批民族先进知识分子在《共产党宣言》引导下投身革命,让真理的曙光照亮中国大地。

南湖革命纪念馆内的这本“蓝头本”,来历也是颇有说头。这是纪念馆的专家历经6年多时间跟踪寻访,由广东的一位老党员张伯涛捐赠的。2016年春,张伯涛特意来到南湖革命纪念馆看望这册心爱的书本,他现场感慨:“南湖是革命红船起航地,这本《宣言》放在南湖边的纪念馆,才更有价值、更有意义,这也是它最好的归宿。”

真理总有穿越时空的力量。站在南湖革命纪念馆的“宣言墙”前,不同时代、不同版本的《共产党宣言》陈列其中,让人心生难言的肃穆,又有一种热血翻涌的悸动。正如法国马克思主义研究专家弗·拉扎尔所说:“《共产党宣言》不是一般的书,它不是冰,而是碳,放在锅里能使水沸腾起来。”

图为60本不同版本的《共产党宣言》,正中间是《共产党宣言》第一个中文译本 图源:“嘉兴发布”微信公众号

三

《领风者》歌词唱道:“让信仰引领不安的心,这很马克思;为命运团结起来革命,这很马克思;没有谁能熄灭我的热情,这很马克思;为人类的解放身无择行,这也很马克思……”走近马克思,不仅能感受到马克思所经历的人生沸腾时刻,还能感悟到一群马克思主义者的“沸腾人生”。

在南湖,可以遇见许多追随马克思的可敬可爱的青年。比如李汉俊,南湖革命纪念馆现藏有1926年10月社会主义研究社印行出版的《资本论入门》,正是由他翻译的。李汉俊被董必武称作自己的“马克思主义老师”,最早系统介绍《资本论》,还协助过陈望道翻译《共产党宣言》。他曾说,要不避自己肉躯的劳苦倾全力把手里的“种子”播向中国万里荒芜的大地。

百余年前,共产主义的“幽灵”从欧洲“游荡”到中国,分散在各地求学工作的进步人士,从马克思所著的文字中,找到了值得毕生追随的信仰,并为马克思主义在中国的传播发展刻下生动印记。

比如出版于1923年1月的《平民主义》,由李守常(李大钊)所著,为国家一级文物,现在收藏在南湖革命纪念馆中。李大钊以马克思主义为指导,运用阶级斗争学说,对新民主主义革命初期的一系列问题进行了广泛探讨;再比如《新青年》《民报》《浙江潮》等传播马克思主义的杂志、报纸,南湖革命纪念馆也都有真品珍藏。

今天,面对风云变幻的外部环境,重读马克思,其时代意义在于告诉我们:不屈的斗争精神并非与生俱来、理所应当,而是在为崇高理想奋斗的实践中不断淬炼而成。这种精神品格,正是我们在新的征程上攻坚克难、实现民族复兴不可或缺的动力。

有人说,“伟大的思想,总能诉说时代深藏的心曲;耀眼的光芒,总是在最黑暗的时刻迸发”。或许,马克思自己也想不到,他的思想可以传播到万里之外,照拂到南湖之畔。又是一年5月5日,不妨来南湖畔,在这个因马克思主义而变得格外特别的地方,与伟大导师来一场跨越时空的相遇。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。