说起“预制菜”,想必很多人都不陌生。“预制菜”有着一样的配方、一样的味道,好处是节约时间,对厨艺要求不高,坏处则是少了锅气,没了灵魂,等等。而在实际工作中,有的领域也吹起了“预制风”。

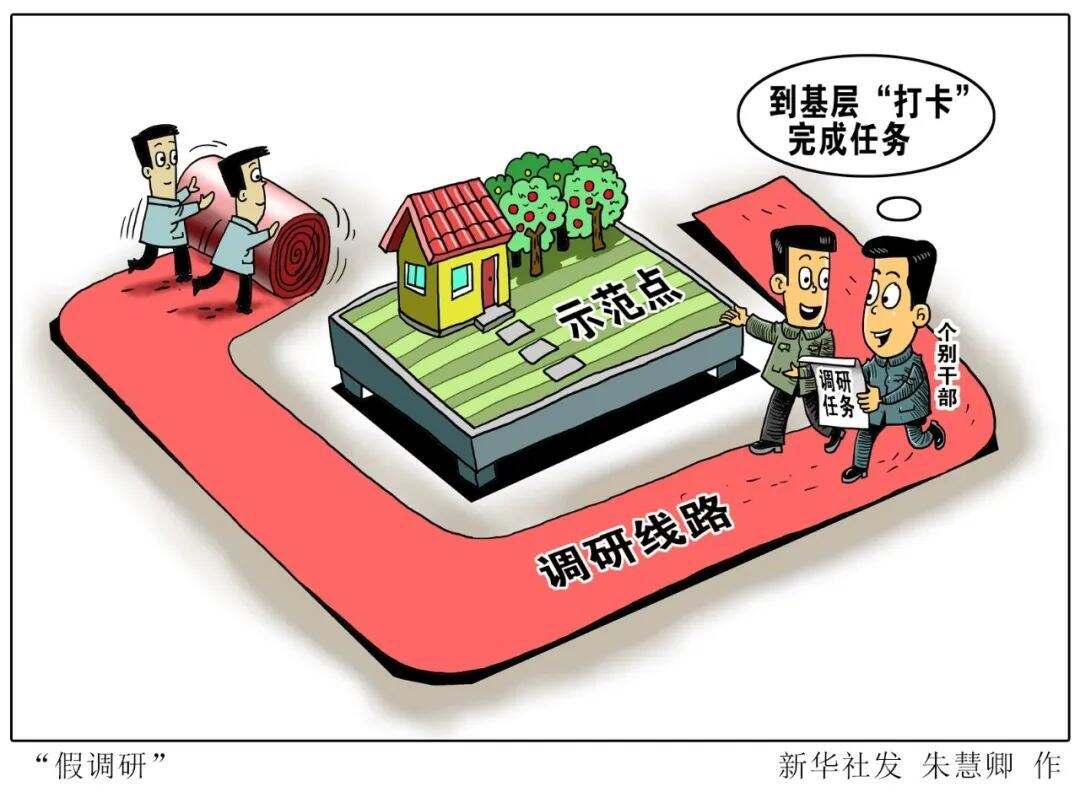

比如“预制式”调研,走的是“经典路线”,看的是“设计场景”,听的是“老生常谈”,不仅谈不上解决问题,甚至连问题都无法发现。此前有通报显示,一名领导干部在担任镇党委书记期间,为应付人居环境治理工作检查,花费财政资金249.62万元打造“经典观摩路线”,对沿线21个行政村共计40多万平方米墙体进行喷漆刷白。

“预制式”调研的危害显而易见,该如何根除呢?

一

毛主席说过,“调查就像‘十月怀胎’,解决问题就像‘一朝分娩’。调查就是解决问题”“因为你未出门时脑子是空的,归来时脑子已经不是空的了,已经载来了解决问题的各种必要材料,问题就是这样子解决了”。但如果开展的是“预制式”调研,带回来的可能就是“一盘食之无味的鸡肋”。

那么,“预制式”调研有哪些表现呢?

比如,“固定”的套路。这表现为少数地方安排调研用的都是同一个套路。换个人来调研,就换个主题、换个人名,而没有根据调研的不同主题、调研者的不同身份、调研的不同目的等及时进行调整与更新,就可能影响了调研的针对性和实效性。

比如,“经典”的线路。上级部门到一个地方或单位调研,有时由于对情况不是特别熟悉,倾向于请对方推荐一些调研线路和点位。这本身是一种合理的工作方式,方便直奔重点、更有侧重。但有的不加选择地依赖调研对象的推荐,走的都是预先安排好的“经典路线”,看的都是提前准备好的“明星点”,少了主动权和主导权。长此以往,难免以偏概全,可能就看不到情况的全貌、听不到真实的声音、发现不了突出的问题。

比如,“特制”的内容。一些被调研地方和单位总是倾向于把有问题的一面“藏”起来,多展示出彩的一面,因此调研的内容是经过精心设计的。这种经过包装的内容虽在表面上营造了最佳形象,展示了“好”的一面,但却丢掉了“真”的本质。

诚然,为了尽可能获得良好的调研效果,相关地方和单位在一定程度上有必要做好准备,但绝不能把“准备”理解为“包装”,充分准备是为了提升调研效率,而过度包装则是一种作秀。

二

笔者认为,“预制式”调研之所以时有存在,主要是出于以下几种心态。

害怕“问题被端上桌”。调研往往是自上而下的,上级的评价权、问责权一定程度影响着下级的行为,这导致少数人的心态出现偏差错位,有的惧怕上级领导调研时发现问题而被批评追责,赶紧“预制”起来,事先反复走台,把问题“圈”在自己的可控范围,这种“报喜不报忧”的做法,容易使潜在问题“潜藏起来”,当问题大到“盖子捂不住”时,才追悔莫及。

希望“获得调研者好评”。有人认为,上面难得来调研一次,平时想汇报都没机会,正是展现成绩的难得契机,总想把最好的一面展示出来。在被调研的过程中展示工作的成效、亮点本身无可厚非,好做法、好故事自然需要讲出来、传出去,但如若“美颜过度”,净以用心设计的“精美盆景”代替实景,就失去了真实性,也就背离了调研的初衷。

情愿“多一事不如少一事”。一些“预制式”调研的安排者,往往抱着不用再费脑筋、应付式“走过场”的想法,觉得一个套路重复使用,既不会出错,又省了不少事。这实际上反映的是一种为完成任务而“简单粗暴”应付了事的懒政思维。

“预制式”调研多了,不仅容易让被调研对象疲于应对,忙于“背台词、练走位”,也让调研者产生“审美疲劳”,更严重的是,这样的调研看似安排十分“周到”,实际完全违背了调研初心,难以触及基层“难点”与百姓“痛点”,无法提出具有针对性的解决方法,可能对决策造成误导。为调研而调研的“假调研”,实质上也是一种形式主义。

三

“预制式”调研并不只是由单方面原因导致的,要摆脱“预制式”调研,不管对调研者还是被调研对象来说,思路和方法都要转变。

调研不是“巡礼”。调研是为了发现问题、提出对策建议,发现好经验并进行推广也是其应有之义。但调研不是巡礼,不能只是按照预设路线、看固定的场景、听一样的话。所谓“涉浅水者见虾,其颇深者察鱼鳖,其尤甚者观蛟龙”,调研要深入,就要摒弃“预制”的方式,适当开展随机调研,不能“挑肥拣瘦”,扎堆去有亮点、有特色的地方,而避开那些发展过程中真正遇到难题的地方,理应多去一些偏远、冷门的地方,让“冷门”不冷,才能让群众更暖心、发展更有劲。

调研不是“找茬”。调研的目的是为了掌握真实情况,提出可行建议,为决策提供科学依据。不能一团和气、嘻嘻哈哈,上级要听得了牢骚话,容得下批评声,尤其要多听老百姓和基层干部的心声,如此才能达到调研的效果。同时,也应清醒地看到,调研毕竟是在点上,并不能完全代表总体情况,在进行全面充分的调研前,不能武断地将一个点上的问题上升到面上,动辄就对下级进行批评问责,这就容易导致下级走入“预制”的误区。

还应看到,一些地方、一些部门出现了问题,这些问题有些是发展过程中的问题,有些是历史遗留的问题,有些是外部原因造成的,当然也有一部分是不作为产生的,对这些问题要区分来看,帮助基层想办法、出实招,避免问责了之、引发反弹。

被调研者不能唯上不唯实。对被调研对象来说,要勇于丢掉“彩排”的预设,敢于跳出调研“不出问题”的思维,纠偏对“考核印象分”的执着,也应当摒弃“唯上不唯实”的观念,将调研作为反映真实情况、寻求发展良策的契机,去协助调研、配合调研。尤其是对那些凭一个地方、一个部门之力难以解决的难点堵点问题,更要借助上级部门来调研的契机,及时反映情况,寻求更大的政策支持、更有效的帮扶举措。

2003年2月,时任浙江省委书记的习近平同志在“之江新语”专栏发表《调研工作务求“深、实、细、准、效”》一文,要求各级领导干部在调研工作中,一定要保持求真务实的作风。调查研究是发现问题、解决问题的“金钥匙”,是谋事之基、成事之道。只有坚持“实效第一”这个出发点和落脚点,在调研中发现问题的“源头”、找到解决问题的“药方”,才能打破“预制式”调研的怪圈,真正把调研成果转化为破解难题、推进工作、为民造福的实际成效。

版权和免责申明

凡注有"浙江在线"或电头为"浙江在线"的稿件,均为浙江在线独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"浙江在线",并保留"浙江在线"的电头。